Une auberge près de Teotihuacan nous offre à déjeuner. Elle est destinée aux touristes et immense. Mais elle est presque déserte, saison oblige. Nous y goûtons au buffet diverses sortes de salades en entrée dont des « gousses d’arbre » comme nous dit Thomas qui a oublié le nom du produit. Cela a l’apparence de longs haricots plats coupés en morceaux et un peu gélatineux sur la langue. Il s’agit du « nopal » ; c’est un cactus comestible.

Le nopal est un « cactus riche en fibres minceurs actives qui aident à capturer et à éliminer graisses et sucres au niveau de l’estomac », selon un site « nature ». Dans la vallée de Tehuacán, des restes de nopal ont été découverts datés du 12ème siècle. Les premières cultures du nopal remonteraient à 5000 ans. Son nom originel est Tenochtitlán, « fruit de la pierre et de Nuchtli ». En 1587, les Aztèques l’utilisent sous le nom de « nopali », vocable sous lequel il est passé en espagnol. Pour le consommer, on retire les épines. Il est mangé comme un légume, chaud avec des œufs ou un gratin de tomates, ou froid en salade, comme au buffet aujourd’hui. Les vertus médicinales du nopal seraient de faire baisser le taux de glucose sanguin chez les diabétiques ; soulager les douleurs gastro-intestinales ; prévenir les ulcères gastriques; traiter l’hyperplasie bénigne de la prostate.

Je goûte de la dinde « mole poblano » en plat et des fruits coupés en dessert, ananas, papaye, banane minuscule, mandarine, mais aussi des rondelles de navet naturellement sucrées ! Il y a aussi des cubes de « jelly » anglaise très colorée, mais je laisse ce met de choix aux amateurs de goût anglo-saxon. Le Mole Poblano est l’accommodation nationale : « molli » est l’aztèque pour « sauce », elle comprend du piment, du cacao et des fruits secs. La sauce aurait été « inventée » au 17ème siècle par une sœur du couvent de Santa Rosa à Puebla. Je soupçonne qu’il s’agit d’une recette aztèque traditionnelle redécouverte et ainsi « sanctifiée » par ladite sœur. Cela n’enlève rien à la saveur de cet accompagnement original de la dinde ou autre volaille. Contrairement aux idées reçues, le cacao brut n’est nullement sucré. La pâte de cacao adoucit la force du piment en la liant à divers ingrédients locaux dont des cacahuètes pilées.

Des haricots rouges en pâte, les « frijoles refritos », accompagnent la viande, de même que des crêpes brunes de maïs aux haricots rouges appelées « tortillas » comme toutes les crêpes sèches ici. En espagnol d’Espagne, « tortilla » signifie l’omelette, ce qui n’a rien à voir. En revanche, pas de « chili con carne ». Devenu célèbre en Europe, ce plat n’est nullement mexicain mais texan ! Les haricots entiers cuits dans leur jus existent et sont appelés « frijoles ranchero », mais ils sont présentés sans viande hachée, grasse spécialité des obèses d’outre rio Grande.

Le Mexique a fourni de nombreuses plantes aux Espagnols, qui les ont rapportées en Occident : le maïs, l’avocat, la courge, le haricot rouge, la vanille, le cacao, la cacahuète, l’ananas, la mangue, la papaye, la goyave, le piment, la tomate, le tabac… La tomate vient du nahuatl « tomatl » ; elle servira de plante d’ornement en Espagne avant d’être consommée pour la première fois dans l’Italie hispanique. Elle est attestée à Nice en 1560 mais seulement en 1778 en France même et en 1793 à Paris, venue avec les Marseillais et leur chant de l’armée du Rhin qui allait devenir l’hymne national. Elle s’est répandue grâce au corse Bonaparte.

Le maïs s’implante en France sous Henri IV. Le chocolat, dispensé par Quetzalcoatl et boisson préférée de l’empereur Moctezuma II est consommé grillé, battu dans de l’eau et additionnée de miel de maguey, de piment et de vanille. Il se déguste froid. Les premières chocolateries verront le jour en Espagne au 16ème siècle et ne gagneront la France qu’avec Anne d’Autriche, épouse de Louis XIII. Le tabac a été introduit dès 1520 en Espagne. C’est André Thévet qui en cultive le premier plan en France près d’Angoulême mais sa célébrité vient avec l’ambassadeur français au Portugal, Jean Nicot, qui le prescrit à Catherine de Médicis pour soigner ses migraines !

Une bière Corona – la préférée de Chirac – nous rafraîchit à souhait. Elle est la plus célèbre bière mexicaine mais pas « la meilleure » selon Guillermo (qui est Chilien). Lui préfère la bière maltée Modelo Negra. Nous la goûterons. Il va de soi qu’en ce site touristique où les Français sont nombreux, demander « une bière » signifie se voir apporter une Corona. Sauf à préciser une autre marque. Le goût du Roy ne peut que s’imposer au bas peuple.

Nombre de recettes sont dites « à la mexicaine » parce qu’elles comportent des piments ou des haricots rouges, tout comme on appelle « forestière » n’importe quoi avec des champignons. Les exemples ci-après se mangent au Mexique.

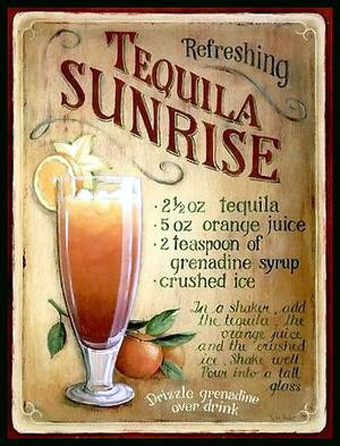

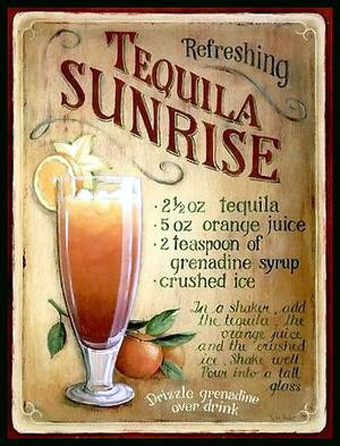

Cocktail « tequila sunrise ». Pour 1 personne : 4 cl de tequila, 2 cl de grenadine, 1cuiller à café de jus de citron vert, 1 jus d’orange fraîchement pressé, 1 tranche d’orange. Verser la tequila et le jus de citron dans un verre à cocktail garni de glace et allonger de jus d’orange. Posez 1 tranche d’orange sur la boisson et verser la grenadine.

Entrée au guacamole : 1 avocat, 1/4 d’oignon blanc de taille moyenne, 1/4 de piment vert frais par personne, un peu de jus de citron, un peu d’huile pour la consistance, mixez le tout et dégustez avec des tacos. On peut remplacer le piment frais par du tabasco (1 giclée par personne) ou par de la purée de piment rouge (1 pointe de couteau par personne). Certains rajoutent un peu de tomate ; ce n’est pas utile sauf si l’avocat est trop mûr ou le piment trop fort.

Les poivrons farcis, plat emblématique du Mexique. Par personne : 1 poivron vert, ¼ d’oignon, un peu d’ail, 1 tomate, 50g de viande hachée (bœuf ou porc), 1 point de couteau de purée de piment, ½ œuf pour lier et un peu de fromage blanc (pas indispensable), les épices selon le goût (clou de girofle, cannelle en poudre, amandes en poudre (5g) ou cerneaux de noix concassés ou pignons de pins, persil ou coriandre fraîche. Grillez au four les poivrons pour les peler (couvrez-les une fois le four éteint, la peau se décolle mieux). Ôter queue et graines en gardant les poivrons entiers. Hacher fin oignon et ail, faire revenir en poêle avec un peu d’huile (ou lard gras ou saindoux), ajouter la viande pour la griller. Ajouter la tomate concassée, les fruits secs en poudre et les épices, les œufs battus et le fromage blanc. Garnissez les poivrons. Repassez au four ou en poêle couverte pour réchauffer et griller avant de servir. Certains cuisiniers passent les poivrons dans la chapelure puis dans l’œuf battu avant de remettre au grill ; d’autres servent les fruits secs mixés dans une sauce à part, délayée au fromage blanc. A chacun de trouver sa combinaison.

La dinde « mole poblano » reste célèbre et est délicieuse lorsqu’elle n’est pas trop cuite. Une dinde entière est pour huit. On peut opérer avec des filets de dinde, c’est plus simple. Il faut par personne : 1 filet de dinde, 1 cuillérée à café de raisins secs, ½ tomate, ½ gousse d’ail, ½ oignon blanc (ou normal mais il est plus fort, donc diminuez la dose), 1 piment vert ou une pointe de purée de piment selon le goût (ou un trait de tabasco), 1 poivron rouge, 25 g de graines de sésame, quelques graines d’anis vert (ou 1 cuiller à thé de pastis), 20 g de cacahuètes non salées (ou ne pas saler la sauce), 10 g d’amande, ¼ de clou de girofle et ½ cuiller à thé de cannelle en poudre selon le goût, 20 g de cacao amer (les carrés de chocolat noir peuvent convenir aussi mais ils sont sucrés), ½ tranche de pain rassis et quelques branches de coriandre fraîche. Faire gonfler les raisins à l’eau tiède. Faire revenir les filets de dinde en cocotte (ou en poêle couverte) avec du saindoux ou de l’huile. Ajouter les tomates concassées et laisser cuire 5 mn. Laver, équeuter et retirer les graines du poivron et du piment, couper en morceaux. Faire griller en poêle les graines de sésame, anis, cacahuètes et amande. Ajouter le pain rassis avec ail et oignon hachés. Mixer les graines, le piment et poivron, le hachis d’ail et oignon, les épices et les raisins. Verser dans la cocotte (ou poêle) qui contient la dinde, ajouter la purée de piment et le cacao dilué dans un peu d’eau froide. La sauce doit être sirupeuse, assez consistante ; si elle est trop liquide, retirer la dinde et faire réduire quelques minutes à feu moyen.

Enchiladas : dans ½ litre d’eau bouillante salée, verser en pluie 125 g de farine de maïs, ajouter 50 g de beurre, bien mélanger et laisser bouillir quelques instants. Retirer du feu, couvrir et laisser refroidir. Ajouter 2 oeufs et du lait pour obtenir la consistance de la pâte à frire. Faire des crêpes. Préparer une farce composée de poulet et de porc cuits et coupés finement, mélanger du piment frais haché ou en purée. Déposer un peu de farce sur chaque crêpe. Rouler et ranger celles-ci dans un plat allant au four. Recouvrir de crème aigre. Réchauffer à feu très doux.

Fajitas au poulet. Par personne : 1 blanc de poulet, ¼ de citron vert, ½ poivron rouge + ½ vert, ½ oignon, ½ gousse d’ail, 1 pointe de piment en purée, 1 pointe de cumin en poudre, 2 tortillas, 5 cl de crème fraîche épaisse. Mettre le poulet en plat, diluer le piment en purée (ou en poudre) dans le jus de citron, ajouter l’ail écrasé et tartiner le poulet. Le saupoudrer de cumin puis verser un peu d’huile (ou de beurre). Saler, couvrir et laisser reposer au frigo. Préchauffer le four à 210°C, envelopper les tortillas dans une feuille alu et les faire chauffer 10 mn au four. Couper les poivrons en lanières. Emincer les oignons. Chauffer un peu d’huile en poêle, mettre les oignons et les poivrons à blondir. Egoutter les morceaux de poulet et les faire colorer. Les arroser de la marinade, couvrir et laisser mijoter 5 mn. Disposer la viande, les légumes et les tortillas dans un plat différent. Dans une coupelle, verser la crème. Chacun garnira ses « fajitas » à sa convenance.

Les tacos sont des crêpes sèches. Pour 8 Tacos : 175 g de farine de maïs (on peut aussi les faire au blé mais c’est moins véridique), 1 cuillère à soupe de sel, 10 cl d’eau tiède. Mettre la farine en saladier, ajouter le sel puis, lentement, tout en remuant, l’eau tiède. Travailler la pâte avec les mains, elle doit être moelleuse et ne plus coller. La laisser reposer à couvert environ 15 min. Diviser la pâte en 8 portions identiques et étaler chaque morceau pour obtenir des galettes de 15 cm de diamètre environ. Préchauffer la poêle et – sans graisse – cuire les tortillas environ 1 min, à température moyenne. Dès qu’elles commencent à gonfler, les aplatir pour qu’elles puissent cuire régulièrement. Elles sont prêtes dès qu’elles présentent des taches brunes. Les tacos peuvent se préparer à l’avance et se congèlent très bien.

Comme nous l’avons dit, les desserts sont principalement des fruits frais coupés ou des préparations à base d’œuf venues de la cuisine espagnole, crème brûlée, semoule au lait, flan, auxquelles on ajoute des épices locales, citron vert, cannelle, coco.

Commentaires récents