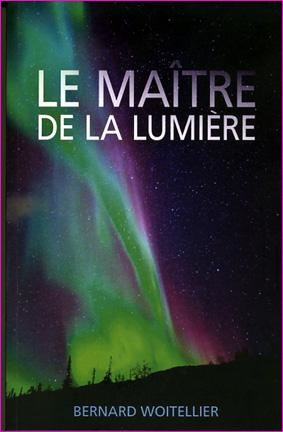

J’ai retrouvé par hasard un roman « précurseur de la science-fiction québecoise », comme on le dit encore là-bas. Écrit en 1980, il a été publié à Montréal en 1982 et, dans la foulée en France, doté l’année suivante du grand prix de la SF française, et d’une édition en poche l’année qui a suivi.

Comment expliquer cet engouement pour ce roman intimiste, entre enquête quasi policière, relations familiales, et spéculations physiques sur les particules ? Par l’attrait de la nouveauté pour la littérature francophone ? Par la fraîcheur d’un écrivain du Canada ? Par la passion pour la SF à la fin des années 70 ? Par le sujet – grave – qui mêle enfant, cancer, militaires et espoir de guérison ?

Florence, 6 ans, est diagnostiquée cancéreuse. Un drame dans ces années-là, où l’on savait peu de choses sur cette prolifération anarchique des cellules. Une sorte de malédiction biblique qui naît sournoisement sans que l’on sache pourquoi, et liquide en quelques mois. Daniel Lecoultre a deux enfants, un fils de 16 ans et une fille de 7 ans ; il est divorcé, sa femme préférant vivre à New York, ville plus vivante où elle rencontre du monde. Le père, lui, est dévasté. Il va voir chaque jour sa petite Florence à l’hôpital Memorial d’Ottawa.

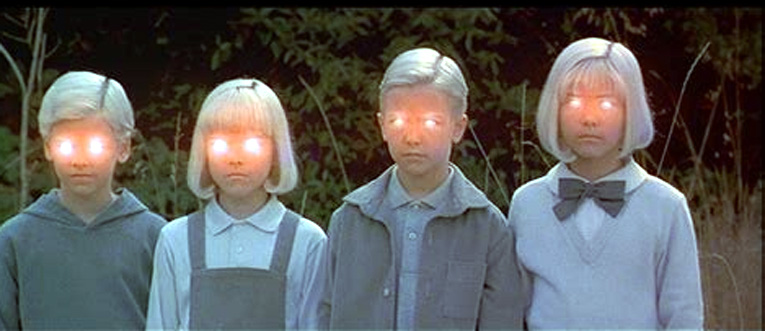

Le quartier des enfants est appelé « le Cinquième nord ». Il est le plus triste car ces petits innocents vivent leurs derniers mois, condamnés par le Crabe. Parmi eux, Max Siebert, un garçon de 10 ans au lit voisin de Flaorence. Il est étrange car il ne parle quasiment pas, se faisant plutôt comprendre par la pensée. Florence y est beaucoup attaché. Mais, peu à peu, les instruments, l’électronique, les jouets, les objets se dégradent, une lèpre attaque même les murs ; les ordinateurs de l’hôpital sont en partie effacés, les lits s’écroulent. Seul ce qui est organique est préservé, sauf les dérivés du pétrole, liquide ou plastique.

Max, de qui tout vient selon les médecins, est d’abord isolé, mais le Dr Davis l’autorise à jouer avec les autres quinze minutes par jour. Ce qui va les sauver… Quand les enfants sont évacués, inexplicablement, ils sont stabilisés, puis guérissent. Cet état est dû à la présence de Max qui, dès lors, devient un objet de recherche scientifique. Les labos capitalistes rivalisent de dollars pour financer des recherches ; les labos de l’armée américaine rivalisent de dollars – et de pressions diplomatiques – pour « acheter » l’enfant au Canada et le faire servir à leur quête d’une arme nouvelle. Transféré dans le Grand nord canadien pour éviter que la dégradation des choses altère le pays, l’enfant est convoyé en avion jusqu’à une base militaire américaine – où il n’arrivera jamais.

Car « l’effet Siebert » se fait sentir au bout de quelques heures, les instruments de navigation perdent le pilote, qui atterrit sur le ventre. Max sait qu’il va mourir. Lui, l’enfant né d’une relation incestueuse en Suisse avec le frère et la sœur, désire quitter ce monde où il détruit la matière. La carlingue se déglingue, les vêtements se désagrègent ; le temps que les secours arrivent, dans la tempête, les passagers sont morts. Seuls survit un spécialiste informaticien qui croit plus son intuition que les protocoles, et qui a éloigné la balise de détresse de l’avion suffisamment pour qu’elle ne soit pas détruite, comme le reste.

Mais d’où vient ce pouvoir ? Crier au miracle n’explique rien, c’est plutôt un renoncement à comprendre. Il y a forcément une explication physique, ce qui est une autre façon de dire un miracle, puisque c’est Dieu qui a créé les lois physiques et leurs effets. Daniel fait la connaissance de la doctoresse Davis, médecin-chercheur qui s’est attachée à Max et suit Florence ; puis du vieil industriel Olivetti, cadavre ambulant qui adore emmerder les médecins et leurs prédictions sur sa santé, mais qui finance une Fondation sur la recherche sur le cancer ; puis de l’informaticien improbable au nom imprononçable, Kenneth Hnatzsynshyn, qui pense autrement la science et n’hésite pas à faire appel aux aurores boréales, aux dinosaures, à la comète de Halley, pour expliquer l’effet Siebert. Une histoire de particules chargées.

Le tout n’aura duré qu’un an, mais le narrateur père et ses deux enfants auront acquis plusieurs années de maturité avant de recommencer une nouvelle vie, tournée vers l’avenir et la tendresse. Car, ce qui est rarement présent à cette époque dans les livres, est l’attachement du père pour ses enfants, malgré le divorce. Ce qui est aussi rare dans la SF est cet humour, constant chez le narrateur lorsqu’il évoque ses contemporains, « l’honorable » filou Butler, ministre et son patron, les mendiants jamaïcains en vêtements neufs, ou le peuple premier Ojibwa, chassé de ses terres ancestrales par la base militaires et descendus vers le sud. « Des familles entières s’établissait dans les grands centres, où les adultes faisaient bientôt profession de chômeurs et d’assistés sociaux. Ceux qui s’en sortaient le mieux étaient les adolescents des deux sexes, dont la prostitution nourrissait le reste du clan. »

A quoi sert la recherche scientifique ? Au bien des humains, à l’ego des pontes, aux bénéfices de labo pharmaceutiques, à l’avidité des militaires ? A quoi servent les politiciens ? Au bien public, à leur propre ego, à la gloire de leur parti ? Sans parler de ceux qui vendent de l’espoir par des traitements fort chers et sans effet, comme la macrobiotique, les bains glacés et autres cures de vitamines – contre le cancer…

Une satire sociale, une théorie de science-fiction, l’exemple d’une grande tendresse familiale – un humanisme qui ne se dément pas. Aujourd’hui, cela fait un peu sourire, sachant que les politiciens sont encore plus pourris, que leur ego prend des dimensions Trompesques, que les partis deviennent de sectes intolérantes et vengeresses énonçant fausses vérités sur mensonges, et que la famille est souvent déglinguée, agrégat d’égoïsmes et de sévices où, trop souvent, les enfants trinquent. A lire pour ce décalage.

Pierre Billon est un Suisse canadien diplômé en sciences de l’éducation qui a travaillé dès 1970 comme premier conseiller au ministère de la Culture et des Communications à Ottawa. Il a désormais 87 ans.

Grand prix de l’Imaginaire (alors appelé « grand prix de la science-fiction française ») 1983

Prix Boréal

Pierre Billon, L’enfant du Cinquième nord (The Children’s Wing), 1982, Points poche 1984, 320 pages, occasion €4,41, e-book Kindle €8,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents