Attention, roman littéraire ! Les indignés habitués aux trente pages, les ennuyés du pavé qui préfère le numérique ou la barricade au livre, se détourneront sans regret. Place aux autres : ceux qui aiment la psychologie et la littérature. Car le monde de la nuit thaïlandais est ici rendu avec acuité et brillant. Le lecteur, éventuel touriste qui a survolé la Thaïlande quelques jours, ne comprend rien aux apparences. Il ne peut pas, faute de détenir les codes. Toute société a sa propre culture ; elle reste irréductible à la soupe multiculturelle montée par l’industrie du divertissement et transformée en idéologie pour bobos.

Attention, roman littéraire ! Les indignés habitués aux trente pages, les ennuyés du pavé qui préfère le numérique ou la barricade au livre, se détourneront sans regret. Place aux autres : ceux qui aiment la psychologie et la littérature. Car le monde de la nuit thaïlandais est ici rendu avec acuité et brillant. Le lecteur, éventuel touriste qui a survolé la Thaïlande quelques jours, ne comprend rien aux apparences. Il ne peut pas, faute de détenir les codes. Toute société a sa propre culture ; elle reste irréductible à la soupe multiculturelle montée par l’industrie du divertissement et transformée en idéologie pour bobos.

Ignorez-vous que la Thaïlande est un pays d’Asie qui n’a jamais été envahi, jamais été colonisé ? Dommage pour vous… La Thaïlande n’est ni la Chine revancharde, ni le Vietnam écolier, mais un royaume (encore aujourd’hui) où la religion est bouddhiste mais sur un fond chamaniste (comme au Japon). Où la culture est fière mais millénaire, bien assise, juste effleurée par les modes américaines mondialisées. Où le sexe est une hygiène, mais l’amour exclusif ; où les enfants se débrouillent et où les hommes dominent… mais où l’argent est détenu par les femmes.

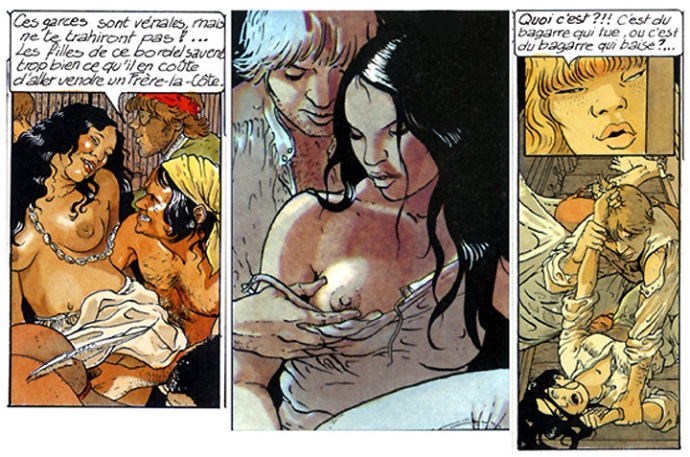

L’auteur n’est pas américain mais avocat anglais de Hongkong avant de venir vivre à Bangkok pour écrire. Il est un excellent passeur de cultures. Ainsi pour la « prostitution » : il n’a pas l’œil moral des religions du Livre pour juger au nom de Dieu ; il se contente d’analyser les comportements et les fait expliquer par son héros : « Le moteur de tout cela est un besoin humain primordial et sain de chaleur animale et de réconfort. Durant toutes les années que j’ai passées dans le métier, je n’ai rencontré qu’une demi-douzaine de cas graves d’abus et, selon moi, la raison en est que tout cela fonctionne parfaitement en tant que manifestation d’une moralité naturelle et d’un capitalisme de base. Notre fonction d’intermédiaire est semblable à celle des agents immobiliers, sauf que la nôtre porte sur la chair et non sur la pierre. En revanche, monter tout ça artificiellement afin que les gras du bide du Sussex ou de Bavière, du Minnesota ou de Normandie, puissent se branler sans avoir à se fatiguer l’imagination, cela me paraît carrément immoral, presque une crime contre la vie » p.152. Choc des cultures, renversement des valeurs. L’Occident croit en la marchandise, l’Orient en la relation humaine… Baiser réellement est moins immoral que regarder des acteurs le faire.

L’auteur crée ici l’exception, l’abus, un portrait psychologique puissant d’une Thaï d’origine khmère, Damrong. Une fille qui a dû lutter seule depuis son enfance pour survivre, assumer les viols, protéger son petit frère, se garder de ses parents. Son père l’a prise lorsqu’elle était fillette et l’a vendue à 14 ans à un bordel malais où elle devait par contrat contenter vingt clients par jour. De quoi se forger une âme d’acier et expérimenter un talent physique utile. Drogué, alcoolique, le père un peu bandit voulait se taper le petit frère mais la fille a dit stop. Elle l’a dénoncé aux flics pour un flagrant délit. Le père violeur, brutal et indigne est mort dans ce « jeu de l’éléphant » que je laisse le lecteur découvrir… Coutume locale impressionnante s’il en est.

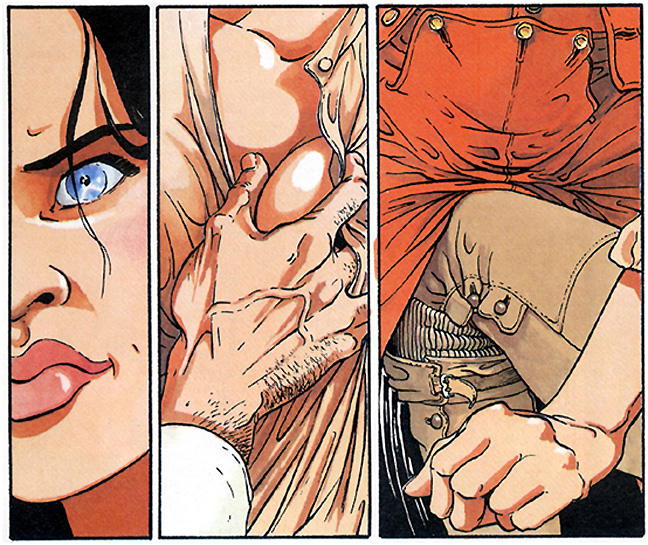

Mais Damrong atteint la trentaine et son frère est adulte, devenu moine après avoir étudié à l’université. L’inspecteur fétiche de l’auteur, Sonchaï Jitpleecheep, est un fils de pute thaï et d’un soldat américain en repos du Vietnam. Entre deux cultures, il a le recul nécessaire pour juger en thaï la superficialité occidentale et, en occidental, les superstitions thaïes. Pourtant, chaque nuit, le fantôme de Damrong vient le hanter, aussi fort que si la présence physique était avec lui. Il en rêve, il la baise, se réveillant torse trempé et couilles vidées, ayant gémi dans son sommeil. Car le bouddhisme admet la réincarnation et, avant elle, un purgatoire où les fantômes rôdent, leurs passions subsistant quelque temps lorsqu’elles ont été trop fortes. Or Damrong a travaillé dans le bordel familial de l’inspecteur ; Damrong l’a asservi de son corps, le rendant amoureux comme jamais ; Damrong est morte assassinée, comme en témoigne un snuffmovie dont le DVD est envoyé au commissariat.

Sonchaï va enquêter parce que cette affaire le touche de près, parce que l’amour transcende le devoir. Son chef, le corrompu colonel Vikorn, veut utiliser l’idée du snuffmovie pour trafiquer plus vite et plus universel que l’héroïne. Il est reconnaissant à Sonchaï de lui donner ce concept d’affaires juteuses et le laisse donc s’amuser à jouer au policier. Car en Thaïlande la police royale ne fait son travail que lorsque le système féodal le lui permet. On ne touche pas aux puissants, mieux vaut les faire chanter, actionner ce renvoi d’ascenseur du don réciproque qui est la « face » de l’honneur asiatique. Que peut comprendre un ‘farang’ (étranger) à ce système social complexe ? A cette culture où la virginité n’est pas déifiée ? A ce peuple pour la mort n’est qu’un passage vers une ‘autre’ vie ?

Les détails ne manquent pas sur l’industrie pornographique asiatique, sur l’affairisme des pontes, sur l’avidité naïve des occidentaux mal aimés chez eux et trop infantiles pour s’en sortir tout seul.

Les détails ne manquent pas sur l’industrie pornographique asiatique, sur l’affairisme des pontes, sur l’avidité naïve des occidentaux mal aimés chez eux et trop infantiles pour s’en sortir tout seul.

Il y a les comparses : le colonel Vikorn, affreux mais fidèle ; Lek l’adjoint de l’inspecteur, katoey efféminé qui veut devenir femme ; Kimberly l’américaine appelée miss FBI, jument esseulée car égoïste, qui se tue au travail car elle n’a que ça ; Phra Titanaka, moine expert en méditation, qui a du mal à se libérer des liens charnels avec sa sœur. Mais le personnage principal est fouillé, digne d’un romancier : Damrong a conduit sa vie comme elle voulait, après en avoir pris très tôt les rênes ; bien que morte, elle continue à actionner les vivants pour se venger. Le titre anglais (Bangkok Haunts) joue sur l’ambiguïté du mot haunts : à la fois fantômes et action de hanter. L’image de Damrong vous restera à l’esprit une fois le livre refermé !

Un grand roman, encore plus abouti que les précédents. A lire pour mieux comprendre la Thaïlande si vous envisager d’aller y faire un tour.

John Burdett, Bangkok psycho (Bangkok Haunts), 2007, 10-18 2011, 439 pages, €8.36

J’ai chroniqué les volumes précédents sur un blog précédent, aujourd’hui fermé. Je les republierai ultérieurement ici.

Commentaires récents