Avec ce grand roman en anglais, fondamental dans l’œuvre de l’auteur, nous abordons le scandale. Qu’il en soit ainsi : la morale est sociale et non universelle ; la Bible elle-même regorge d’exemple de fillettes livrées aux hommes. Mais il s’agit ici du portrait esthétique d’une passion irrésistible d’un homme mûr pour une préadolescente de douze ans, Dolorès Haze, alias Dolly, Lola, Lo ou Lolita. Ce prénom est devenu un terme de psychologie, c’est dire si l’auteur a frappé juste.

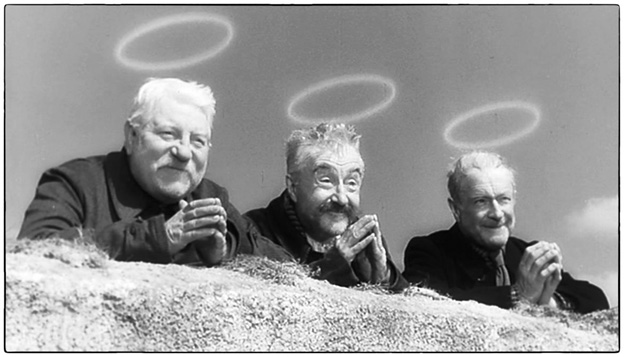

Ecrit entre 1947 et 1954, le roman ne fut édité qu’en 1955 en anglais à Paris, après cinq refus d’éditeurs américains, puis immédiatement interdit au Royaume-Uni et, sur leur demande, en France. Mais cette censure moraliste fit scandale et le roman fut enfin publié aux Etats-Unis en 1958 et traduit en français par Gallimard en 1959. Ce fut un succès immédiat, signe que le public était mûr (et que les années folles des sixties se préparaient) ; Stanley Kubrick (toujours dans les bons coups) en arracha les droits pour un film paru en 1962 avec la sensuelle Sue Lyon et l’infâme James Mason.

« Bien que le thème et les situations soient indubitablement chargés de sensualité, l’art en est pur et le comique hilarant », écrit Nabokov à Edmund Wilson le 30 juillet 1954. La passion existe, même si elle est condamnable, et se déploie avec tous ses chatoiements. Le lecteur est impliqué dans le récit, sollicité d’images, bercé d’allitérations et d’assonances, abreuvé de références. Cette passion est tragique parce qu’il y a mort inévitable et que Lolita ne jouit pas – le contraire serait immoral pour la morale chrétienne des années 50. Humbert Humbert, le narrateur (qui n’est pas l’auteur !) a pour mythologie personnelle une scène primitive vécue à 13 ans avec une fille de son âge, Annabel, sur les bords de la Méditerranée. Les deux adolescents s’étaient excités et allaient consommer lorsque deux baigneurs sortis de la mer ont crié des encouragements obscènes, ce qui a coupé leur élan. Le lecteur retrouvera cette scène dans un roman ultérieur, Ada. De cette frustration est née la fixation de l’adulte sur les nymphettes.

Qu’est-ce donc qu’une nymphette ? La réponse est approchée en 1ère partie chapitre V : « On trouve parfois des pucelles, âgées au minimum de neuf ans et au maximum de quatorze, qui révèlent à certains voyageurs ensorcelés, comptant le double de leur âge et même bien davantage, leur nature véritable, laquelle n’est pas humaine mais nymphique (c’est-à-dire démoniaque) ; et, ces créatures élues, je me propose de les appeler ‘nymphettes’ » p.819 Pléiade. Toutes ? Non. Certaines très jeunes filles résistent à « ce charme insaisissable, sournois, insidieux, confondant », à « cette grâce elfique ». Certains « signes ineffables – la courbure légèrement féline d’une pommette, la finesse d’une jambe duveteuse » p.820 – ne trompent pas la victime trop sensible. L’auteur (ou plutôt le narrateur) se place délibérément en défense passive : un démon l’a saisi, une enfant l’a charmé, il n’y est pour rien et n’a fait que réagir. Lolita ressemble « à la Vénus rousse de Botticelli » dans La naissance de Vénus (p.1094). Le roux est souvent associé au Malin dans la mythologie chrétienne ; on dit même que Judas était roux. D’ailleurs, après moult pages d’approche où Humbert, prêt à refuser la chambre vieillotte qu’il doit louer dans la petite ville où il va enseigner la littérature, tombe en arrêt devant Lolita en maillot de bain au jardin, prend la location puis finit par épouser la mère, se voit démasqué parce que la garce a fracturé sa commode pour en lire les carnets intimes, mais sauvé parce que la futile insane est sortie en courant poster trois lettres et s’est fait renverser par une voiture, Humbert se fait violer par Lolita et non l’inverse au chapitre XXIX : « ce fut elle qui me séduisit » p.945.

C’est que la soi-disant petite fille de 12 ans s’est fait initier à la nymphomanie par une copine en camp de vacances à 11 ans, puis a sauté le pas à 12 ans avec une autre et Charlie, « un gamin espiègle aux cheveux roux » (chapitre XXVII p.921), le fils de la directrice de 13 ans, le seul mâle à la ronde. « Chaque matin pendant tout le mois de juillet » Lolita, sa copine et Charlie partaient en canoë et dans « la somptueuse forêt innocente qui regorgeait de tous les emblèmes de la jeunesse, rosée, chants d’oiseaux, et alors, en un certain endroit, au milieu du sous-bois luxuriant, on postait Lo en sentinelle, tandis que Barbara et le garçon copulaient derrière un buisson. (…) Et bientôt elle et Barbara le faisaient chacune leur tour avec le silencieux, le grossier, le bourru mais infatigable Charlie » chapitre XXXII, p.950. Constat sur l’Amérique des années cinquante par un émigré européen de fraîche date : « Les nouvelles méthodes d’éducation mixte, les mœurs juvéniles, le charivari des feux de camp et je ne sais quoi encore avaient totalement et irrémédiablement dépravé » Lolita, p.946. Vladimir Nabokov avait un garçon de cet âge pubère, Dmitri, né en 1934 et 13 ans en 1947. Ce ne sera pas la seule fois où le narrateur (et probablement l’auteur) note le pragmatisme yankee en matière sexuelle, la directrice du collège où Lolita sera placée exprimera les mêmes attentes éducatives : rencontrer les autres, se frotter aux garçons, apprendre son rôle de future épouse et mère – plutôt que l’histoire ou la littérature. Mais l’initiation physique trop tôt semble conduire à la frigidité, le jeune garçon « n’était pas parvenu à éveiller les sens de la petite. Je crois en fait qu’il les avait plutôt anesthésiés, même si ç’avait été ‘rigolo’ » p.951. Rigolo est ce que dit Lolita de cette expérience juvénile. Quant à Charlie, punition moralement chrétienne, il sera tué à 18 ans en Corée.

Humbert Humbert profite honteusement de la situation : puisque l’activité sexuelle est un jeu, il le pratique matin et soir avec elle, qui finit par s’en lasser. Pour ne pas se faire remarquer, le couple se lance dans un tour d’Amérique, de motel en hôtel, dans la vieille guimbarde des Haze. L’adulte est « cet homme au cœur tendre, à la sensibilité morbide, infiniment circonspect », comme le décrit l’auteur en apostrophant le lecteur au chapitre XXIX p.942. Il veut protéger sa nymphette tout en la gardant pour lui jusqu’au temps fatidique des 15 ans où elle deviendra trop femme. Or, « en raison peut-être de ses exercices amoureux quotidiens et malgré son physique encore très enfantin, elle irradiait une sorte de nitescence langoureuse qui plongeait les garagistes, les chasseurs dans les hôtels, les vacanciers, les ruffians au volant de luxueuses voitures, les béjaunes boucanés au bord de piscine bleues, dans des accès de concupiscence… » p.973. Lolita en « était consciente, et je la surprenais souvent coulant un regard en direction de quelque beau mâle, quelque type armé d’un pistolet à graisse, avec des avant-bras musclés et mordorés et une montre au poignet » p.973. Le lecteur notera l’humour de l’expression et la somme de significations qu’elle contient : Lolita devient pute et elle aime la vulgarité brute (à la Charlie), intéressée par tout ce qui brille (ici la montre, ailleurs la belle voiture). La préadolescente aura d’ailleurs un orgasme en plein air parce qu’elle est regardée par son nouvel amant, auteur dramatique pervers et manipulateur mais musclé et moustachu, p.1057.

Deux années passeront, de 12 à 14 ans, avant que Lolita ne s’échappe de l’hôpital où elle se remettait d’un mauvais virus avec un autre que papa Humbert. Lequel la poursuivra de motel en hôtel sans jamais la rattraper, enquêtant pour retrouver celui qui l’a ravi à son ravisseur. Les indices sont donnés mais le sens échappe toujours, jusqu’à retrouver le sale type et à le massacrer. D’ailleurs l’âge de nymphette s’est enfui lui aussi. Une lettre de Lolita rappelle Humbert ; il la découvre mariée à un ouvrier velu, enceinte jusqu’aux yeux, « irrémédiablement ravagée à dix-sept ans » (partie II, chapitre XXIX, p.1101). Il l’aime toujours, mais comme un être, plus comme un corps. Ce qu’il se reproche le plus, c’est de l’avoir « privée de son enfance » p.1107. Même si elle usait de son corps en dépravée avec ses petits copains, il faut bien que jeunesse se passe… entre jeunes, pour apprendre la vie. Il se sentira coupable « tant que l’on ne pourra pas me prouver (…) que cela est sans conséquence aucune à très long terme » (II, XXXI). La « pédonévrose » (partie II, chapitre XXV, p.1079) est une maladie, pas une passion saine malgré « mon amour pour elle ».

Ce gros roman est riche et fera le bonheur du lecteur qui voudra bien se déprendre de son aversion moraliste. Il ne s’agit pas de prôner les amours illicites – et l’auteur montre combien ils sont toxiques pour les deux parties, même si l’auteur note finement aussi combien la législation de certains Etats américains autorisait le mariage de la fille à 12 ans. Il s’agit de sonder une passion qui existe – dans l’histoire comme de nos jours – de démonter ses mécanismes de fonctionnement, de montrer combien l’environnement éducatif et social « pragmatique » et « permissif » qualifié de « moderne » aux Etats-Unis favorise les dérives, d’exposer combien un amour fusionnel au-delà même de la chair peut être destructeur. Lolita est un grand roman de Nabokov, une expérience humaine qui ne laisse pas indifférent. Bien que le film soit un conte moral réussi, malgré l’ire des puritains, le livre offre des diaprures littéraires et une satire des milieux yankees inégalables. Je le préfère nettement.

Vladimir Nabokov, Lolita, 1955, Folio 2001, 551 pages, €9.40

DVD Stanley Kubrick, Lolita, 1962, avec James Mason, Shelley Winters, Peter Sellers, Sue Lyon (16 ans au tournage), Marianne Stone, Warner Bros 2002, 2h27, standard €8.33 blu-ray €10.65

Vladimir Nabokov, Œuvres romanesques complètes tome 2, Gallimard Pléiade 2010, édition de Maurice couturier, 1755 pages, €76.50

Vladimir Nabokov chroniqué sur ce blog

Commentaires récents