Sinbad le marin est un héros persan de l’Orient. Ses voyages aventureux sous la dynastie des Abbassides, au début du IXe siècle de notre ère, sont contés dans les Mille et une nuits, de la 69ème à la 90ème. Sinbad (Kerwin Mathews) revient cette fois-ci en son septième et dernier voyage d’un royaume ennemi de l’océan Indien, où il a été négocier la princesse Parisa (Kathryn Grant) en mariage. Ainsi la guerre sera évitée. Mais la route maritime est pleine de dangers, dont le premier est la faim. Obligé de s’arrêter dans une île du parcours, Colossa, les marins emplissent les canots de fruits et d’eau douce quand un gigantesque cyclope les entreprend. Il n’a qu’un œil, comme il se doit dans le mythe, et des pieds de bouc. C’est donc une créature infernale pour l’imaginaire chrétien américain.

Un mage noir, Sokurah (Torin Thatcher), est prisonnier du cyclope et le capitaine Sinbad parvient à le faire embarquer. Le mage est possesseur d’une lampe à huile magique. En la frottant et en prononçant une formule rituelle, surgit un petit génie (Richard Eyer, 13 ans) qui réalise tous les souhaits, sauf ceux de tuer. Une barrière invisible sépare alors le cyclope à grandes pattes des humains qui s’enfuient sur leurs trop petites pattes. Mais le monstre a ses idées fixes : il veut les bouffer et envoie un énorme rocher qui fait se retourner la barque. Sokurah perd alors la lampe merveilleuse dans les flots. Tous rejoignent le navire et mettent les voiles, mais la lampe est perdue. Le cyclope la récupère parce qu’elle brille, en s’avançant dans la mer.

Sokurah n’aura alors qu’une idée fixe lui aussi : récupérer l’objet qui lui donne du pouvoir. Pour le reste, il n’est en effet qu’un charlatan, expert en illusions et en potions. Le mariage est programmé, le père de Parisa parvient à la cour, le mage ordonne la fête en magicien. Une foule d’esclaves mâles au torse nu porte de lourds coffres en osier desquels sortent une femme, puis un cobra. Une grande jarre est aussi apportée par les jeunes atlantes, tout à fait dans le style péplum hollywoodien de ces années d’après-guerre. La femme est jetée dedans, puis le serpent. Lorsque le mage casse la poterie, la femelle apparaît en femme-serpent, une Eve maléfique au teint bleu qui agite ses quatre bras et danse sur sa queue de reptile en dardant des yeux magnétiques. En fait, Sokurah n’aime pas les femmes, contrairement à Sinbad qui en est amoureux.

Ces deux pôles, l’un mauvais et l’autre bon, l’un orienté vers la vie et l’aventure, l’autre vers le pouvoir égoïste et personnel, vont s’affronter. Sinbad refuse de retourner sur l’île de Colossa et de mettre en péril un équipage pour récupérer la lampe, dont il n’a que faire. Sokurah use alors de ses pouvoirs magiques pour réduire Parisa à la taille d’une miniature – ce qu’elle est dans son esprit, un bel objet inutile qu’on renferme dans un écrin. La seule façon de lui redonner sa taille normale, énonce-t-il, est de lui faire avaler une potion dans laquelle il doit y avoir de la coquille d’oiseau roc à deux têtes – qui ne vit que sur l’île aux cyclopes.

Par ce moyen déloyal, le mage obtient de Sinbad qu’il se plie à ses désirs. Mais peu de marins sont prêts à le suivre, Sokurah leur fait peur et le souvenir du monstrueux cyclope reste à leur esprit. Ce sont donc des condamnés pour vols et meurtres qui sont embauchés, avec pour appât la grâce à la fin du voyage. Mais ces repris de justice n’ont évidemment ni foi ni loi ; ils se révoltent et, sous le nombre, parviennent à maîtriser Sinbad, le mage et le fidèle serviteur Karim (Danny Green). Ils veulent rallier les routes commerciales pour se livrer à la piraterie, l’envers de l’épopée de Sinbad orientée vers la découverte. Ces doubles négatifs vont cependant succomber aux diableries de Sokurah qui sait que les vents et les courants vont pousser le navire vers l’île et fait hurler les démons à son approche. Les mutins anesthésiés, beaucoup se noient ou s’écrasent du mât sur le pont, le navire peut enfin jeter l’ancre dans la passe qui le protège de la haute mer.

Sur les instructions du mage, Sinbad a fait construire une monstrueuse arbalète pour tuer le monstrueux cyclope, et elle est installée face à la grotte qui permet le passage vers la vallée où il gîte. Ce qui reste de l’équipage est alors séparé en deux groupes pour explorer les deux versants de la vallée, l’un sous les ordres de Sinbad, l’autre du mage. Lequel attend tout simplement que le cyclope fasse son affaire à Sinbad et à ses compagnons pour récupérer la lampe dans le trésor amassé par N’a-qu’un-oeil qui aime, comme tous les simples, ce qui reluit.

Commence alors la lutte pour la vie. Sinbad est pris par le cyclope avec ses hommes et enfermé dans une cage de bois tandis que le monstre commence à faire griller Karim au-dessus d’un feu en guise de déjeuner. Le mage se glisse incognito derrière les rochers et fouille le trésor caché là pour retrouver la lampe. Il a déclaré à ses compagnons qu’ils ne devaient pas boire l’eau rouge qui coule dans la rivière car elle les empoisonnerait. L’un d’eux n’y croit pas et, sur la provocation de ses compagnons, y goûte : c’est du vin ! L’islam interdit les substances qui égarent l’esprit, mais le vin est toléré à Bagdad et en Perse. Quand on le boit avec modération, l’esprit est aiguisé, pas égaré. Les hommes y trouvent donc le courage de rejoindre Sinbad et les siens au risque d’y perdre la vie.

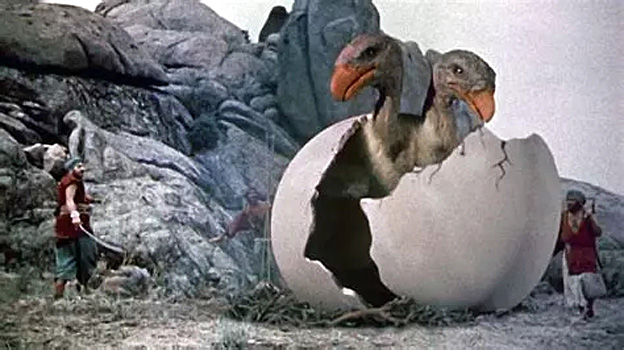

Sinbad, jamais en peine d’imagination, sort Parisa de son écrin pour la faire passer au travers des barreaux et pousser le coin qui ferme la cage. Ce que, faible femme mais obstinée, elle parvient à faire malgré ses falbalas. Sinbad délivre Karim, se saisit d’une bûche enflammée et parvient, comme Ulysse, à aveugler le cyclope, tandis qu’il aide Sokurah à se tirer du recoin où il s’était caché. Les deux parviennent à trouver un œuf d’oiseau roc sur le point d’éclore. Les marins aident à fendre la coquille mais le jeune oiseau est agressif et ils le tuent à coups de lance ; ils font ensuite rôtir une cuisse sur la broche du cyclope qui erre sans vue. Sinbad a pris dans son giron un morceau de coquille salvatrice et garde la lampe merveilleuse en gage à sa ceinture, pour que le mage concocte la potion. Il porte toujours sur sa poitrine nue l’écrin où se tient Parisa, afin de ne pas la perdre mais, dans la lutte avec le cyclope, a laissé un instant la princesse – dont Sokurah s’empare.

Sinbad va le suivre à son repaire, une grotte gardée par un dragon crachant le feu, autre monstre que le mage a enchaîné. Une roue permet de raccourcir ou de rallonger la chaîne, permettant tout juste de passer sans se faire dévorer après s’être fait rôtir par la gueule enflammée. Les monstres, cyclopes ou dragons, adorent la viande grillée, celle que l’on sert avant le monothéisme en offrande aux dieux, dont ils n’ont que le fumet. Combat, menace, potion, Parisa est rétablie dans sa taille humaine. Baiser langoureux, projet de retour au navire mais Sinbad ne lâche pas la lampe par laquelle il tient Sokurah. Lequel va tout faire pour se la réapproprier. Il anime ainsi un squelette pour qu’il perce Sinbad, lequel se défend au yatagan avant de faire chuter le tas d’os qui se brise en mille éclats. Le mage regarde dans sa boule de cristal rougie les amants fuir dans la grotte et il fait s’écrouler un fragile pont pour les isoler de la sortie. Vont-ils y rester, à jamais unis dans la mort ?

Que non point : cette fois-ci, c’est Parisa qui agit. Elle a exploré, avec sa petite taille, l’intérieur de la lampe et a fait la connaissance du gamin génie Barani. Lequel lui avoue qu’il en a assez de servir d’esclave au mage qui le convoque selon son bon plaisir. Parisa réussit à le convaincre, non sans réticence, à lui donner les codes : le mot de passe qui le fait sortir de la lampe et – promesse à tenir – la façon dont il pourra être délivré. Elle l’évoque donc dans le péril où ils sont et il surgit, leur donnant une corde qui permet à Sinbad et à Parisa de s’évader. La princesse, au vu de la terre de feu qui glisse au fond de la faille, se souvient que Barani ne pourra être délivré que si la lampe est jetée dedans. Ce qui est aussitôt fait : on ne s’embarrasse pas de scrupules et de tergiversations, dans l’aventure. Le feu régénère, c’est connu, et le Phénix lui-même en ressort comme neuf.

Mais il faut tout d’abord regagner le bateau. Sinbad raccourcit le dragon et va sortir avec Parisa lorsque surgit le cyclope. Le couple rentre donc et Sinbad a l’idée de faire combattre le mal par le mal, les deux monstres affrontés. Il déchaîne alors le dragon aux quatre pattes et une queue, qui se jette aussitôt sur N’a-qu’un-oeil à deux pattes. Durant la lutte bestiale, Sinbad et Parisa s’échappent et courent vers l’entrée de la vallée, gardée par l’arbalète géante. Laquelle a juste le temps d’être bandée pour transpercer le dragon, qui a égorgé le cyclope, et que le mage traîne derrière lui comme un gros chien d’attaque. La flèche remplit son office et le monstre serpentiforme est terrassé, écrasant Sokurah par une heureuse occurrence. Mais le dragon n’est pas mort. C’est alors la course au bateau avant qu’il ne finisse par expirer sur la grève.

Sinbad a donc gagné sa princesse par toutes ces épreuves initiatiques, destinées à faire d’un jeune homme un homme accompli. Il peut se marier. Et le garçon génie Barani est là qui l’invite et qui l’aime, ayant entassé le trésor du cyclope dans la cabine du capitaine comme un cadeau de noce. Il sera son premier mousse et le suivra dans ses expéditions. Happy end merveilleux du conte, amplifié par Hollywood.

Les effets spéciaux sont spectaculaires pour l’époque et assez bons à nos yeux d’aujourd’hui. Ray Harryhausen a utilisé la technique d’animation en volume Dynamation. Le film a eu un grand succès d’époque et mérite d’être vu.

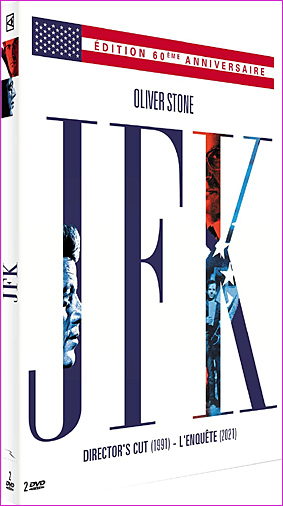

DVD Le 7ème voyage de Sinbad, Nathan Juran, 1958, avec Kerwin Mathews, Kathryn Grant, Richard Eyer, Torin Thatcher, Alec Mango, Sidonis Calysta 2019, 1h29, Blu-ray €10,78

Commentaires récents