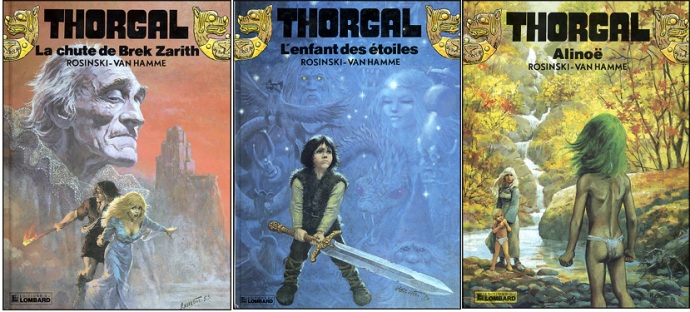

Jolan a grandi, Thorgal est forfait, le dessin change. Rosinski passe de la ligne claire, plutôt classique, à une gouache baroque style heroïc fantasy. Je n’aime pas cette concession au style jeu vidéo, les personnages sont moins purs, brouillés dans un flou émotionnel, plus sombres. Le classicisme recule au profit de cette espèce de romantisme noir dont les vampires, les morts-vivants et autres monstres venus du passé ou de l’espace peuplent l’imaginaire des années 2000.

Je ne crois pas que le message véhiculé soit plus clair. L’inconscient serait même à la régression, dont on sait ce qu’elle a donnée dans les années 30.

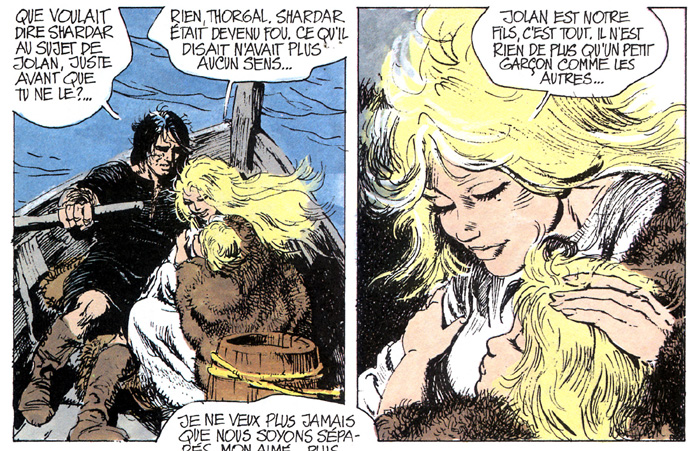

La petite famille erre dans la campagne avec Thorgal en légume sur un traineau. Empoisonné puis naufragé, il est très atteint, d’autant qu’il a vieilli. La fin de l’album montrera même ses tempes grises.

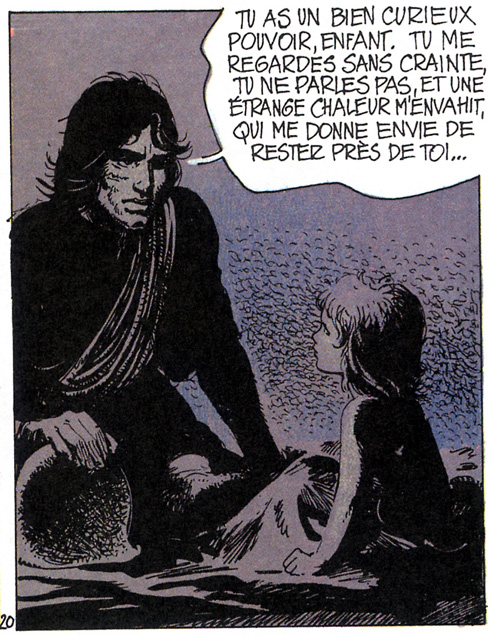

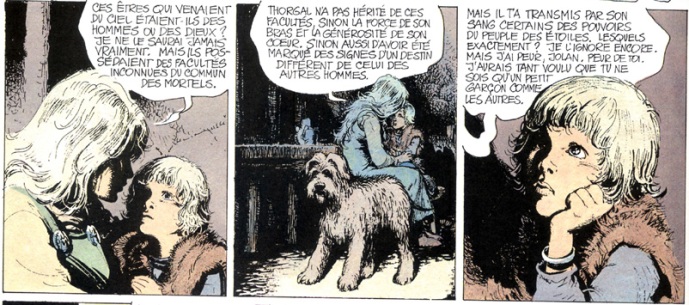

A Jolan, le fils adolescent, de prendre le relai. Mais le gamin n’use encore de ses pouvoirs que négativement, pour détruire et non pour reconstruire.

Il n’est pas fini et il lui faudra apprendre, ce qui ouvre de nouvelles perspectives aux aventures.

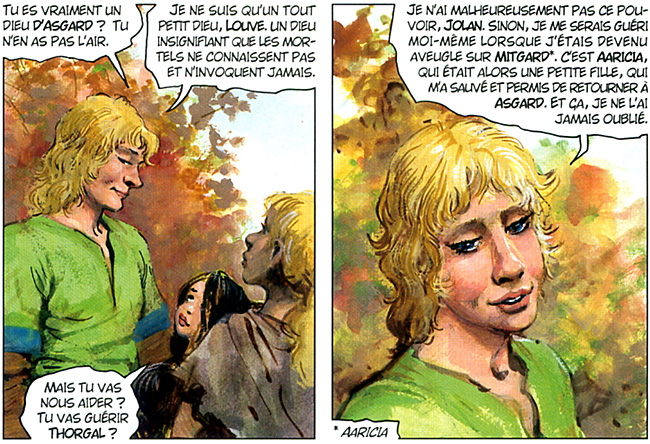

Au moment le plus noir, affamés, sans forces, à la fin de la nuit, sous la pluie froide du nord, Aaricia ne trouve d’autre ressource que d’invoquer les dieux. « La déesse Frigg l’entend » (hum !) et envoie par l’arc-en-ciel Bifrost (le chemin entre Asgard et Mitgard) Vigrid, petit dieu faune, joli blond aux yeux en amande qui plaît beaucoup à Louve. Il intervient juste à temps pour empêcher le seigneur du lieu de décapiter Thorgal, d’éventrer ses mômes et de griller sa femme après avoir fait passer tous ses hommes dessus. Le soudard brut, que Jolan a fait plonger dans ses propres douves la veille pour avoir refusé avec mépris de les aider, est mis en fuite par Vigrid sous l’apparence d’un ours gigantesque.

Il redonne vie à Thorgal pour seulement deux jours, à condition qu’il accomplisse une mission dans l’entremonde. Mais il n’a pas le temps d’en dire plus qu’Odin foudroie Thorgal et le dissout dans les airs. Jolan, voulant le retenir, s’accroche à lui et est aussi emporté. Père et fils se retrouvent dans un monde parallèle, situation déjà vécue par l’enfant des étoiles. Magique ! C’est ainsi que l’on fuit la réalité.

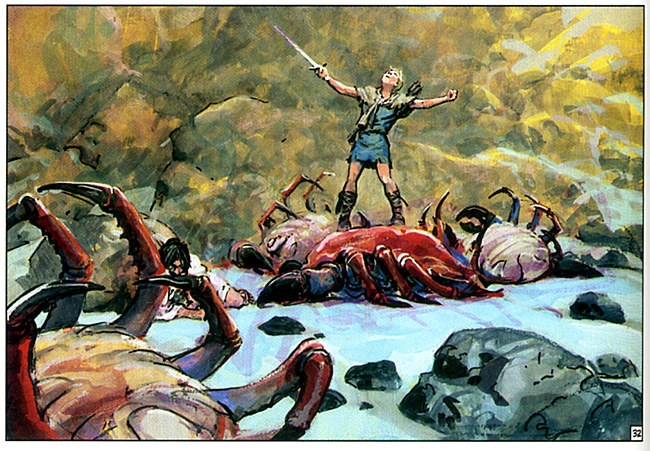

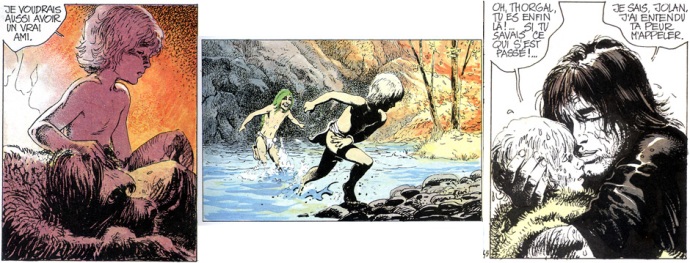

Thorgal parfait l’éducation de Jolan en lui ordonnant de ne pas se fier aux apparences et de pointer les belles femmes à poil qui s’offrent à ses yeux. Subtile allusion aux 15 ans de l’adolescent, sensible aux charmes féminins. La seule vraie Gardienne des clés porte sur sa vulve la ceinture d’immortalité qui l’empêche d’être atteinte par la flèche, mais pas les autres, qui se révèlent d’infects insectes.

La mission est de retrouver un héros de l’entremonde, fils d’une déesse qui a fauté avec un humain, transgressant ainsi les lois du cosmos. Manthor est le magicien qui guérira Thorgal, mais il faut le découvrir. Pour cela distinguer une porte entre les mondes, une faille provisoire.

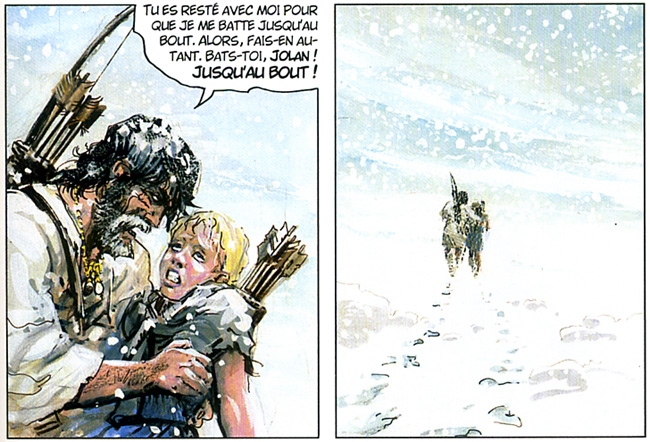

C’est la mission de Jolan, et il l’accomplit sans le savoir : on ne peut passer d’un monde à l’autre que sans y penser… Jolan, épuisé par le froid et les épreuves, disparaît sous les yeux de Thorgal qui met deux pages à trouver comment avant de le suivre.

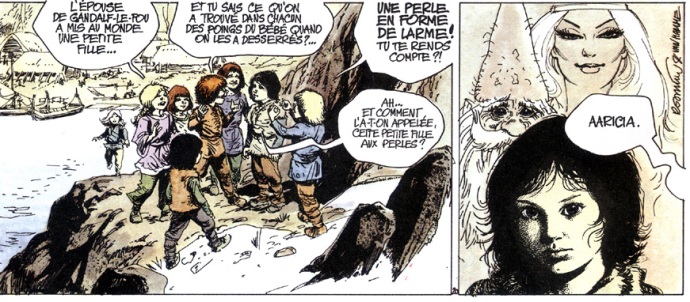

Pendant ce temps, Aaricia et la marmaille sont transportés par la barque de Vigrid qui vole au-dessus des flots jusqu’à son village natal des Vikings du nord. Deux préados qui s’amusaient à quelques jeux sexuels sur la boue de la rive, n’en croient pas leurs yeux : « il n’y a que dans les rêves qu’on voit une barque voler », dit le garçon Bjarn à la fille Helgi. Quand ils racontent cela aux ménagères de moins de 50 ans qui forment, comme partout, la sagesse des nations, la rumeur médisante veut que « la sorcière » ait fait un pacte avec les démons. Il faut donc la bannir à nouveau – pour garder ses biens distribués entre toutes les mégères. Mais le tribunal démocratique des mâles adultes, le thing, en décidera autrement.

Les avatars de la famille se croisent avec ceux du père et du fils. Thorgal plonge malgré lui dans « l’eau d’or » qui donne accès à l’entremonde de Manthor, mais se retrouve comme toujours épuisé sur le rivage d’une île rocheuse où de gigantesques crabes s’avancent pour le dépecer. Incarnations symboliques de sa maladie, peut-être, le crabe étant l’image du cancer qui dévore les intérieurs. C’est Jolan, amené par le providentiel Vigrid, qui tue les monstres, à coup de flèches, puis d’épée, symboles phalliques appropriés par l’adolescent. Le gamin est devenu un mâle et crie sa victoire au monde entier.

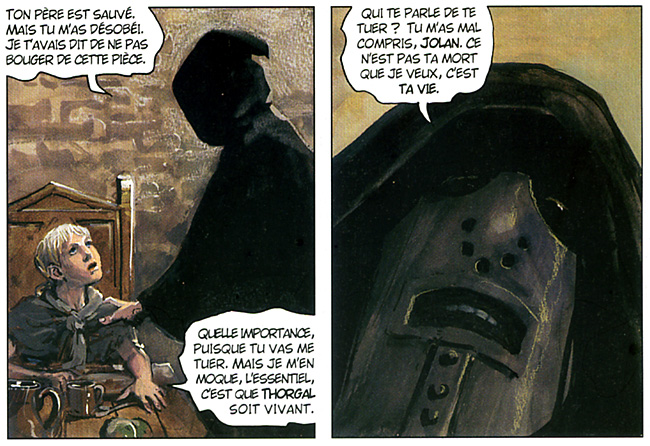

Vigrid ne peut cependant l’aider plus et doit rejoindre le monde des dieux. C’est à Jolan de jouer. Manthor lui demande sa vie contre celle de son père et le gamin accepte. Le sacrifice est celui du fils pour le père, une inversion des valeurs courantes où les parents se sacrifient plus volontiers pour leurs enfants, une utile leçon aux petits narcissiques des égoïstes parents soixantuitards. Mais donner sa vie n’est pas forcément mourir…

Manthor guérit Thorgal, Jolan découvre l’énigme classique qui permet de choisir la bonne porte entre un menteur et un qui dit toujours la vérité. Ce n’est pas dit dans l’album, Jolan promet à Thorgal de lui apprendre, émancipé déjà (il sait des choses que son père ne sait pas). Pour résoudre le dilemme, il suffit de demander à l’un si l’autre dit vrai, puis de demander à l’autre quelle est la bonne porte – puis de choisir celle qui n’a pas été désignée.

Père et fils, rhabillés et réarmés, retrouvent leur monde. Ils affrontent les mégères puis le thing du village et une vie paisible se profile alors pour un Thorgal fatigué, nanti d’un fils de plus qu’Aaricia a fait sien.

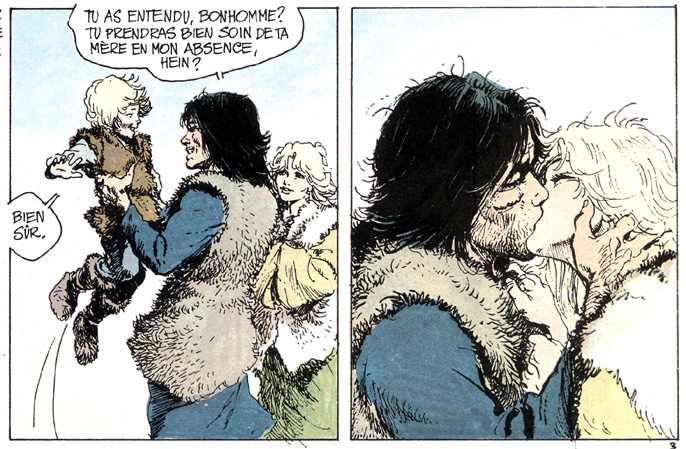

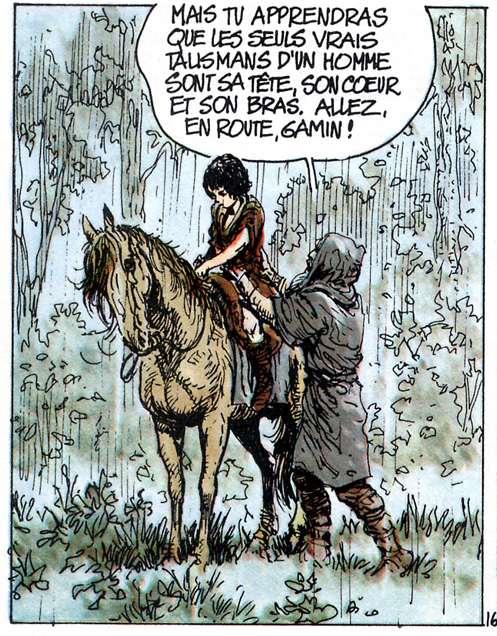

Jolan doit honorer sa promesse. A 15 ans, il part accomplir son initiation auprès de Manthor, à qui il a donné « sa vie » pour quelques années. Le nom rappelle le Mentor ami d’Ulysse à qui il avait confié l’éducation de son fils Télémaque.

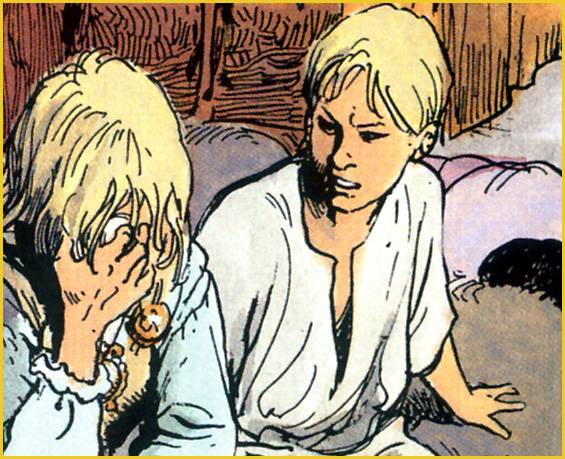

Adieux émouvants du père éreinté par 29 aventures et du fils aux forces toutes neuves qui va découvrir son avenir. Car si « nous ne sommes pas toujours maîtres de nos destins », lui enseigne Thorgal dans une dernière étreinte virile, il est pour cela nécessaire de rester « droit, vaillant et heureux ». Ne pas oublier le bonheur : la vie pour s’accomplir n’est ni un chemin de croix ni une vallée de larmes, mais le choix d’une vie bonne entre roses et épines. La philosophie viking est ici et maintenant, bien loin de la démission chrétienne toute entière tournée vers « l’autre » monde – que certains aujourd’hui continuent de traduire en « autre » politique.

L’adolescent a grandi, il doit se séparer des siens, période émouvante où l’attrait de l’aventure se mêle au regret de quitter l’affection du cocon. Mais telle est la vie, tous les ados doivent l’affronter. Jolan, nul n’en doute, en sera digne. Dommage que le dessin gouaché lui rende moins bien hommage.

Rosinski & Van Hamme, Thorgal 29, Le sacrifice, 2006, éditions Le Lombard, 48 pages, €11.40

Commentaires récents