Un film d’époque, dans les 100 Thrills américains, qui reprend les fantasmes de Steven Spielberg, son scénariste et producteur. Occupé par le tournage d’E .T., il a laissé à Tobe, le massacreur à la tronçonneuse, le soin de la réalisation.

Comme toujours, prenez une famille moyenne américaine, trois enfants, habitant une banlieue pavillonnaire en Californie, un père agent immobilier qui fait bien son travail, réussit et lit une biographie de Reagan le nouveau président républicain, en bref Monsieur et Madame Tout-le-monde avec enfants et chien. Ajoutez quelques épices, des incidents inexpliqués comme cette télévision allumée après la fin des programmes qui scintille et dans laquelle la benjamine de 5 ans entend des voix, ou ces chaises qui bougent toutes seules. Agitez bien en faisant monter la mayonnaise dramatique des événements – puis faites exploser en apothéose, en livrant une explication sinon rationnelle, du moins crédible. Et vous avez un thriller à grand succès à sa sortie (123 millions de dollars), qui fera des petits (Poltergeist 2, Poltergeist 3, novelisation – et même une série). Spielberg sait y faire.

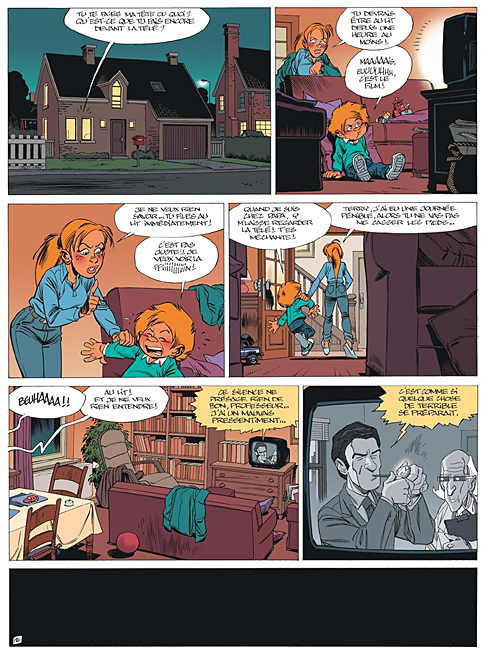

Fatigué, Steven (Craig T Nelson) s’endort devant la sempiternelle télé américaine, dont il regarde les émissions jusqu’à la fin sans vraiment les voir, juste en bruit de fond. Sa fille cadette Carol-Anne (Heather O’Rourke) se réveille et descend l’escalier ; elle s’assoit devant la neige qui a envahi l’écran après l’hymne américain qui clôt les programmes. Elle voit des choses, entend des voix ; c’est une enfant, elle perçoit ce que les adultes ne perçoivent plus.

La nuit suivante, un orage gronde et éclate, les petits ont peur, ils se réfugient dans le grand lit des parents. Une fois de plus, la télé se termine et émet de la neige. Carol-Anne se remet devant l’écran et une apparition surgit, nuée fantomatique qui envahit la chambre ; toute la maison se met à trembler comme sous séisme. Et la petite fille déclare : « ils sont ici » (They’re Here – titre du film en américain). C’est qu’une tornade est passée sur la maison, laissant planer un doute.

Le lendemain, grand soleil, mais au petit-déjeuner, le verre du garçon de 9 ans Robbie (Oliver Robins) se brise plein, inondant sa grande sœur de 16 ans Dana (Dominique Dunne) ; ce n’est pas de sa faute. De même, ses couverts sont tordus. C’est le chien qui fait le beau devant personne, comme si un être se tenait au-dessus de lui. Puis ce sont des chaises qui se déplacent, la table qui est desservie sans intervention de quiconque, les chaises qui s’empilent alors que la maîtresse de maison Diane (JoBeth Williams) exige qu’elles soient toujours rangées à leur place contre la table ronde.

La nuit est pire, les phobies de chacun se révèlent. Le vieil arbre taillé et tordu du jardin fait peur à Robbie, mignon années 1980 avec ses cheveux en casque et ses dents de lapin, mais son père minimise : il a toujours été là. Au lieu de tirer les rideaux ou de baisser les stores, il laisse la vitre directement sur la nuit américaine, selon la manie de ne jamais fermer les volets du style ‘on a rien à cacher’. L’arbre tend soudain ses branches au travers de la vitre et emporte le gamin terrorisé en pyjama. C’est le père qui va le sauver, grimpant au-dehors par le tronc, les deux chuteront dans la piscine en train d’être creusée et ressortiront couverts de boue (autre fantasme quasi sexuel de Spielberg). Pendant ce temps, Carol-Anne est aspirée dans le placard à jouets de la chambre d’enfant par une force maléfique ; sa mère ne la surveille même pas, croyant « la chambre » un sanctuaire de sécurité (autre fantasme américain, au point de créer désormais la « pièce sécurisée » de la maison dans ladite chambre).

La piscine, justement. On sait les maisons américains bâties de préfabriqué en cloisons comme du papier à cigarette sur une charpente de bois sans aucune fondation. Or la piscine doit être creusée, entamer la terre. Un lieu qu’occupait jadis un ancien cimetière et que le promoteur a eu pour presque rien pour cette raison. Il a dès lors engagé des vendeurs pour ses pavillons, et Steven est le meilleur d’entre eux, responsable de 42 % des ventes. Sa maison est la première construite et lui a été confiée pour habiter. Le sacrilège – mais il ne le savait pas – est de creuser pour déterrer les morts car son patron (James Karen) n’avait pas fait « déplacer le cimetière » mais seulement les pierres tombales.

Morts dérangés qui se vengent via la petite fille blonde craquante (un vrai rêve WASP américain – qui mourra à 12 ans de septicémie par la carence du système de santé américain). Elle représente pour eux la vitalité qu’ils ont perdue, selon une médium engagée pour « assainir » la maison. Car les parents s’empressent d’aller consulter des parapsychologues de l’université de Californie, les docteurs Lesh, Ryan et Marty, après s’être enquis auprès de leurs voisins s’ils avaient eux aussi connu des événements anormaux chez eux. Ils sont les seuls, et les savants apportent une débauche de matériel d’enregistrement pour étudier le phénomène. Spielberg s’en moque un peu, celui qui photographie à la va-vite (Martin Casella) a oublié de retirer le bouchons de l’objectif, celui chargé de surveiller les écrans (Richard Lawson) ne voit rien, n’entend rien, ne sait rien, lisant un magazine tout en ayant des écouteurs sur les oreilles.

Dana l’ado va chez son petit copain, Robbie le gamin est envoyé chez ses grands-parents. Les parents restent, persuadés que Carol-Anne est encore là ; ils l’entendent parfois lorsqu’elle est appelée, mais elle ne peut revenir. La médium Tangina (Zelda Rubinstein) est alors convoquée, une naine au chignon qui parle d’une voix de petite fille mais s’avère efficace. Elle met en place tout un processus avec balles écrites et corde, pour récupérer Carol-Anne, prisonnière des âmes perdues qui ne « sont pas entrées dans la lumière ». L’entrée vers l’autre dimension est dans le placard de la chambre des enfants où Carol-Ann a disparu, et la sortie au travers du plafond de la salle de séjour… Après bien des cris et des extrêmes émotionnels, Diane revient avec sa fille Carol-Anne, toutes deux engluées de matières organiques comme si elles sortaient d’un ventre maternel. Signe de leur renaissance.

Tout va bien, la maison est désormais « assainie », les âmes perdues ont trouvé le chemin. Mais la famille veut déménager, le père ne supporte pas les mensonges de son patron sur l’origine du terrain, ce qui l’a obligé lui-même à omettre ces faits aux clients à qui il a vendu les pavillons. Sauf que… le film n’est pas fini.

La dernière soirée avant le départ, le camion des effets personnels et des principaux meubles étant déjà parti, tout recommence. Steven va régler les derniers détails de son départ au bureau, Dana l’ado va dire adieu à son petit copain, Diane, Robbie et Carol-Anne restent seuls dans la maison. Diane couche les enfants, prend un bain, se délasse en sécurité. Croit-elle.

C’est alors l’apothéose. Ce ne sont plus les âmes perdues mais carrément la « Bête » qui entourloupe Diane en la faisant grimper au plafond (métaphore sexuelle) et tente d’enlever Robbie à l’aide du clown qui est sur la chaise en face du lit. Spielberg a toujours eu peur des clowns. Moi-même je ne les aime pas. Leur sourire idiot et leur maquillage forcé au nez rouge m’ont toujours parus tristes, leurs rires grinçants et menaçants, comme s’ils voulaient se venger des autres par leur ressentiment déguisé en blagues. Robbie en a une peur bleue, il voile la face de clown chaque soir avant de s’endormir. Mais celui-ci lui saute dessus, tente de l’étrangler avec ses bras souples de poupée (il a failli en vrai, les fils de marionnette étant mal réglés!). Le gamin, robuste, se défend en pyjama rouge à col ouvert comme une tenue de judo ; il maîtrise le gnome et le jette dans le placard. Lequel tente alors d’aspirer les enfants dans « l’autre » dimension. Diane les sauve en parvenant à prendre la main de son fils tandis que lui tient la main de sa sœur (fantasme de fraternité familiale typiquement américain).

Ils fuient la maison hantée mais Diane chute dans la boue de la piscine, où les cercueils remontent à la surface, crèvent la terre, libèrent leurs cadavres décomposés et grimaçants (de vrais squelettes humains, non crédités). Steven vient tout juste de revenir et tous se précipitent dans la voiture, en happant Dana au passage, que son petit copain motorisé vient de ramener. Plus une minute dans cette maison ! Laquelle d’ailleurs implose et se replie comme un château de cartes, emportée dans la nuit – la seule du lotissement – sous les yeux des voisins suspicieux.

Dans le motel où ils couchent durant le trajet vers leur nouvelle vie, Steven évacue le perpétuel téléviseur de la chambre sur le balcon…

Sous couvert de conte horrifique, le duo Spielberg/Hopper fait une satire de l’american way of life des années contentes d’elles-mêmes : la famille en banlieue, les enfants tous beaux et bien faits, le père qui travaille au mieux, le patron toujours véreux, les maisons en préfab, les frayeurs nocturnes des enfants en-dessous de 12 ans, la télé par laquelle le mal s’insinue dans la famille. Du grand art.

DVD Poltergeist (They’re Here !), Tobe Hopper, 1982, avec JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Beatrice Straight, Dominique Dunne, Oliver Robins, Warner Home Video 2007, doublé français ou sous-titres, 1h54, €14,81, Blu-ray Universal Pictures €14,27

DVD Poltergeist 1, 2 et 3, Warner Bros 2020, anglais sous-titré français, 4h50, €19,95 Blu-ray €25,87

Pour les Poltergeist 2 et 3 doublés en français, voir les liens en début de texte.

religion

religion

Commentaires récents