C’est « la » biographie de notre auteur national, apprécié du Roi-soleil et vilipendé par les dévots en cabale. Son autrice, née en 1909, a obtenu en 1987 le Prix Roland de Jouvenel décerné par l’Académie française pour cette œuvre. Elle avait déjà écrit, dix ans auparavant une biographie remarquée de George Sand et est restée jury Médicis de 1958 à sa mort, en 2004.

Le livre est divisé en quatre parties complémentaires : sa vie, son théâtre, son temps, ses thèmes et personnages. Suivent une généalogie, une chronologie et une biographie, outre les notes, qui permettent à quiconque d’approfondir et de retrouver rapidement un détail.

Molière est né Jean-Baptiste Poquelin le 15 janvier 1622 sous le prénom de Jean ; Baptiste lui sera ajouté à la naissance deux ans plus tard de son frère prénommé Jean lui aussi. Quant à Molière, son nom de scène pris en 1644 pour ne pas entraver les affaires de son père, son origine est inconnue ; lui-même n’en a rien dit. Tout juste peut-on formuler l’hypothèse (que l’auteur ne reprend pas) d’un mot latin de cuisine si l’on fait l’anagramme syllabique de Molière : re-liè-mo. Cela ressemble au subjonctif du verbe latin religere – langue que Jean-Baptiste parlait couramment grâce au collège de Clermont, tenu par les Jésuites rue Saint-Jacques (aujourd’hui lycée Louis-le-Grand), où cette langue morte était une langue vivante : tous les cours avaient lieu en latin et les écoliers se parlaient latin entre eux ! Reliémo pourrait signifier « que je relie », du verbe religere dont le g a été élidé dans les langues modernes (l’italien foglio se prononce folio). Mais ce n’est que spéculations.

Poquelin est un nom d’origine écossaise, dont un ancêtre est venu en France sous Charles VII. Le grand-père, picard, est devenu marchand tapissier à Paris. Son fils, le père de Jean-Baptiste, reprend l’affaire, se marie avec Marie, d’une famille de marchands du quartier, et réside désormais au 93 rue Saint-Honoré au pavillon des Cynges (singes), ainsi nommé pour une sculpture en bois. Jean-Baptiste est l’aîné de six enfants, sa mère meurt lorsqu’il a 10 ans. Il suit de 7 à 12 ans les cours de l’école paroissiale de Notre-Dame avant d’intégrer jusque vers 19 ou 20 ans le collège de Clermont en externe. Outre l’apprentissage d’un catholicisme raisonné et humaniste, il fréquente assidûment les classiques latins (expurgés de tout ce qui est sexe ou matérialisme !) et s’initie à la rhétorique, à l’éloquence et au théâtre, divertissement éducatif fort prisé pour être à l’aise et briller en société. Le collège de Clermont éduque en effet beaucoup des fils de Grands.

La documentation sur la vie de Molière est rare, notamment les correspondances avec sa famille ou ses amis, et reste entachée des ragots et libelles produits contre lui en raison de ses écarts avec la dévotion ultra-catholique alors de rigueur. Le catholicisme sous Louis XIII et Louis XIV fut en effet un ascétisme de réaction, analogue à l’islamisme d’aujourd’hui, groupant les rescapés de la Ligue antiprotestante, les ex-Frondeurs et les conservateurs choqués de la liberté de mœurs de leur souverain qui n’hésitait pas à danser en société. Molière ralliera les Précieuses qui ne sauraient voir un homme nu, les Tartuffe qui ne sauraient voir un bout de sein tout en s’excitant fort à cette idée, mais aussi un Dom Juan égoïste, athée et violeur, vautré dans le matérialisme sans perspectives. Molière, en avance sur les réactionnaires de son époque, sera un catholique humaniste selon François de Sales et La Mothe Le Vayer qui fut son ami. Pour lui, le plaisir ici-bas n’est pas incompatible avec la vertu pour l’au-delà.

Remplir ses devoirs selon l’honneur est le principe de l’existence. Molière « déclare méprisable tous ceux qui nient les obligations, tant celles des lois humaines que divines, auxquelles tout homme doit se plier. Il insiste sur la responsabilité des Grands » p.206. Il respecte le roi, autour duquel tout tourne, « l’amour de Molière pour son souverain, c’est à la fois l’amour du métier et de la réussite. Les deux se confondent » p.217. Louis XIV est complice et l’utilise : « Les femmes, plus ou moins précieuses ou savantes, qui ont contesté sous la Fronde et affirmé la force de leur personnalité, n’ont pas plu au Roi. Molière s’en est souvenu. Quant à Tartuffe, il est l’exemple de ce qui déplaît au souverain. Il ruine une famille, trahit un bon sujet sous prétexte de religion et se joint à une cabale qui veut imposer son point de vue même au monarque » p.227. Après avoir fait interdire de jouer Tartuffe, mesure rapportée sur ordre du Roi, la Compagnie du Saint-Sacrement va s’attaquer à Dom Juan avant que Louis XIV ne la dissolve. « L’Eglise connaissait les âmes, voulait les malaxer comme de la cire et ne tolérait pas le pouvoir qu’exerçaient les comédiens sur les spectateurs à travers la magie de la rampe » p.233. Tartuffe sera interdit au Québec durant des siècles et les polémiques sur Molière ne s’apaiseront qu’à l’extrême fin du XIXe siècle en France.

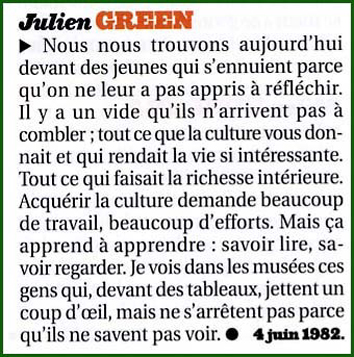

Reste toujours la résurgence des hypocrites qui veulent « cacher ce sein » qu’ils « ne sauraient voir » tout en en mourant d’envie. La France « éternelle » de la rigueur et de l’austérité expiatoire subsiste chez nos communistes, socialistes, écologistes, gauchistes : « Tout ce qui était spiritualité catholique, et plus encore janséniste, ne cultivait pas le goût de la prospérité. Pascal, après Jansen, allait jusqu’à considérer comme presque vaine l’activité intellectuelle qui risquait de détourner le chrétien de la contemplation » p.234.

Son père aurait voulu que son aîné reprit son affaire et sa charge d’écuyer du roi, mais Jean-Baptiste se passionne pour la scène et il n’insiste pas, allant même jusqu’à lui léguer à ses 21 ans sa part par avance d’héritage. Molière prend alors son nom de scène et s’éprend de Madeleine Béjart, bonne comédienne, de quatre ans son aînée. Un arrêt de Louis XIII en 1641 a rendu le théâtre respectable, malgré les dévots rigoristes qui mettent les acteurs au même rang que les putes et les infâmes (invertis). Jean-Baptiste monte alors sa troupe avec Madeleine, l’Illustre théâtre, et entreprend une tournée de treize ans en province sous la protection du duc d’Epernon puis du prince de Conti, amoureux de l’actrice Du Parc. Ils jouent ici ou là selon les contrats des villes, des nobles ou des bourgeois.

De retour à Paris, ils deviennent les comédiens de Monsieur, qui a tout juste 18 ans. La troupe – et son auteur Molière – connait le succès en 1659 avec Les Précieuses ridicules, comédie de mœurs sur les travers du temps. Molière ne réussira jamais dans la tragédie, fort à la mode alors et où règne Corneille, mais inventera la comédie à la française, lui ajoutant même du ballet. L’échec de la tragédie obligera Molière à écrire des pièces pour que sa troupe joue.

Il se marie en 1662 avec Armande Béjart, de vingt ans plus jeune que lui, pour onze ans et trois enfants dont une seule survivra. L’Ecole des femmes connaît le succès et suscite des jalousies, ce qui fait dire en vers à Boileau : « Si tu savais un peu moins plaire / Tu ne leur déplairais pas tant ».

Mais ses deux fils, Louis parrainé par Louis XIV et Pierre, vont mourir en leur enfance, ce pourquoi Molière s’intéressera tellement à Michel Baron, introduit dans la troupe à 13 ans. Il assouvira avec lui sa paternité frustrée dans un complexe de Pygmalion pour élever l’adolescent au métier d’acteur. Les dévots vont gronder et publier moult libelles contre lui, accusant sa femme d’être légère et lui-même de caresser Michel. Le roi, qui l’a soutenu comme un pion pour sa politique anti-Ligueurs va devenir plus dévoué à la religion avec sa dernière maitresse. Molière va se sentir plus seul, il écrit le Misanthrope. Il meurt après avoir joué le Malade imaginaire – non pas en scène comme on le croit, mais dans la soirée qui suit. Nous sommes le 17 février 1673, Molière a 51 ans. On parle aujourd’hui de tuberculose et de neurasthénie ; l’époque des charlatans parlait de fluxion de poitrine à soigner par clystères et saignées. Il laisse dix-huit pièces en prose et quatorze en vers ainsi qu’une fille, Esprit-Madeleine.

« En 1674 (…) le comédien Brécourt, qui a fait partie de la troupe avant de rejoindre le théâtre concurrent, a écrit l’Ombre de Molière où il fait son portrait : « il était dans son particulier ce qu’il paraissait dans la morale de ses pièces, honnête, judicieux, humain, généreux et même, malgré ce qu’en ont cru quelques esprits mal faits, il tenait un si juste milieu dans de certaines matières qu’il s’éloignait aussi sagement de l’excès, qu’il savait se garder d’une dangereuse médiocrité ». » p.290. Rien d’étonnant à ce que la couleur de Molière soit le vert, dont il porte les rubans, vert comme la couleur centrale de l’arc-en-ciel, symbole de la vie qui renaît, de la création, de Dieu, de l’alliance contre la mort. Il a mis en scène ses propres passions, les exposant, les discutant, en humaniste soucieux de comprendre par la raison. Ainsi sa jalousie envers Armande, la passion d’Elvire, le bon sens de Madame Jourdain, la tolérance de Cléante, le sens de l’humain de Clitandre, la misanthropie d’Alceste, le pur.

Tartuffe comme Dom Juan restent actuels, le premier pour son moralisme affiché par envie des autres et ses fake news, le second comme Moi je en premier : « Se servant de son pouvoir pour faire tout ce qui lui plaît, ne respectant ni sa parole ni son père, se jouant des femmes et du pauvre, obligeant son valet à le suivre dans le mal, refusant toute obligation de quelque sorte que ce soit et voulant plier tous et toutes à sa loi, ce grand seigneur horrifie » p.108. Mais oui, vous l’avez reconnu de nos jours : Dom Juan c’est Trump !

Francine Mallet, Molière, 1986 nouvelle édition augmentée 2014, Grasset, 478 pages, €29.59, e-book Kindle €15.99

Commentaires récents