Alain Delon en héros solitaire, self-made man qui, par imitation, veut prendre la place du gosse de riche oisif et incapable. Tom Ripley (Alain Delon) est un jeune homme pauvre mais intelligent – un véritable pionnier américain. Mandaté par le père de Philippe Greenleaf pour ramener son fils noceur (Maurice Ronet) à San Francisco, Tom se coule dans le rôle du copain à tout faire, cuisinier, homme de chambre, confident, souffre-douleur. Philippe, qui se sait minable, adore humilier celui qu’il considère inférieur. Par sa naissance et son argent, il a le pouvoir sur les autres et en use comme de jouets pour son bon plaisir.

Adapté du roman de Patricia Highsmith publié en 1955, Monsieur Ripley, René Clément épure l’intrigue et donne une fin différente, pour en faire un film où Tom est jaloux de Philippe au point de lui prendre non seulement son identité, mais aussi sa fiancée. C’est seulement le destin qui brisera ce rêve tout près d’aboutir.

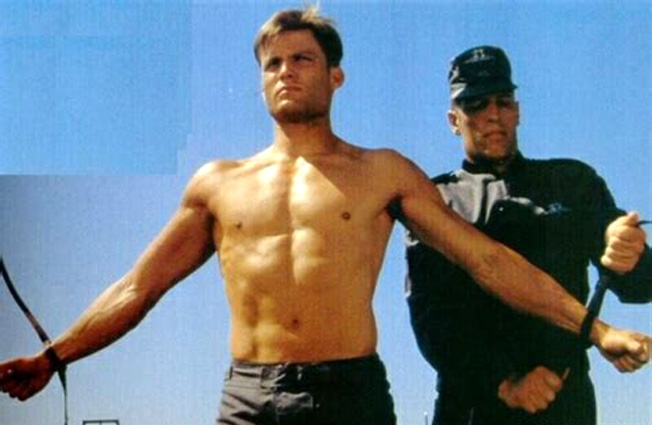

Si Tom avait payé les 500 000 lires restantes pour l’achat du bateau, il aurait peut-être coulé des jours heureux. Philippe était en effet propriétaire d’un cotre racé de 18 m fabriqué au Danemark en 1940 pour le roi du Danemark et offert à Eva Braun, la petite-amie d’Hitler. Mais Tom n’aime pas la mer, il craint l’eau. S’il apprend avec Philippe à hisser les voiles, barrer et tenir un cap, le bateau n’est pas sa tasse de thé. Lorsque Philippe, par caprice après un coup de barre malheureux de Tom, le jette à demi-nu dans la yole attachée à l’arrière du bateau, que le filin se rompt et que Tom est laissé au large un long moment avant que Philippe et sa fiancée Marge (Marie Laforêt) ne s’en aperçoivent, Tom est déshydraté et brûlé par le soleil. Le bel animal, concurrent de Philippe, est dompté.

C’est à ce moment que Tom, s’apercevant que Philippe n’a nulle intention de revenir en Amérique avec lui, décide de le tuer. Le père de Tom ne lui donnera pas les 5 000 $ promis, mais c’est moins l’argent qui l’intéresse (dans le film) que Marge. Celle-ci prépare un livre sur Fra Angelico et Philippe s’en fout. Il ne s’intéresse pas à ce qu’elle fait, ni à ce quelle est, il déclare seulement qu’il « l’aime ». Mais il n’existe pas d’amour en soi (contrairement à la niaiserie platonico-chrétienne dans laquelle se complaisent les midinettes) : il n’existe que des preuves d’amour. Parce qu’il discute entre garçons avec Tom, et que Marge l’interrompt pour qu’il lui prête attention, Philippe l’enfant gâté soupe-au-lait se fâche. Il empoigne tous les papiers d’études de Marge et les jette par-dessus bord. C’en est trop pour la fiancée : elle se fait débarquer.

Philippe regrette, mais seulement de ne pas maîtriser la situation. Aime-t-il vraiment Marge ? la poupée sexuelle qu’elle représente ? ou l’image de « l’Hâmour » qu’il s’en fait ? « Je comprends que vous aimez un Philippe qui n’existe pas », dira Tom à Marge. A l’inverse, Tom est attentif à la personne ; il a du sentiment pour Marge, jusqu’à l’amour au final. Lorsqu’ils sont tous les deux, les grands gamins se défient au poker. Philippe payera Tom s’il joue à quitte ou double la montre que le père de Philippe lui a donné. Ainsi, il sera défrayé de sa mission car Philippe ne veut pas retourner à San Francisco et continuer le farniente et la bella vita de la jeunesse dorée. Il a surpris Tom à endosser ses vêtements et à imiter sa voix devant la glace ; il se demande si leur complicité garçonnière irait jusqu’à devenir lui, en miroir. Tom lui avoue cyniquement que oui : il lui suffirait de le tuer, d’imiter sa signature, d’écrire sa correspondance avec sa machine à écrire portative et de falsifier son passeport.

Philippe en est bluffé ; il perd volontairement en trichant pour payer Tom et s’en débarrasser, mais celui-ci s’en aperçoit. Philippe le défie et Tom lui plante froidement un couteau de marin dans le cœur, celui-là même avec lequel il a coupé le saucisson de son en-cas. D’ailleurs à chaque fois qu’il tue, en vrai prédateur, cela lui donne faim. Il l’enveloppe ensuite dans des cordages et, mauvais marin, au lieu de stopper le bateau en affalant les voiles pour avoir le temps de tout préparer, envoie le cadavre de Philippe lesté d’une ancre et tout ficelé à la mer. Il revient alors à terre, rejoint le quai comme maladroitement, en le cognant un peu, puis décide de s’en débarrasser. Mais cela prend du temps.

Juste assez de temps pour réaliser son plan : faire croire que Philippe s’isole après sa rupture avec Marge, lui faire écrire plusieurs lettres puis un testament à la machine ; vider le compte en banque en imitant sa signature après s’être entraîné au mur avec un projecteur ; prendre des chambres d’hôtel et un appartement. Malheureusement, le hasard vient mettre son grain de sable. Freddy (Billy Kearns), l’ami lourdaud et riche de Philippe, a obtenu son adresse par l’agence de bateaux et débarque à l’appartement que loue Tom sous le nom de Philippe. Il n’a jamais apprécié Tom, qui n’est pas de leur milieu, et se méfie de lui qui prend trop à son gré les vêtements et les manières de Philippe. Par un quiproquo de la concierge, Tom est obligé de tuer Freddy, et de se débarrasser de son corps dans la campagne.

C’est alors que la police ouvre une enquête et remonte la piste. Tom est interrogé, mais fait semblant d’avoir été absent de Rome et de rentrer le lendemain. Il revoit Marge, qui boude dans son coin, et fait « mourir » Philippe en signant un testament envoyé par avion à ses parents depuis Mongibello, et un mot pour laisser les liasses de lires en liquide à Marge. Cela fonctionne et Marge, qui sait maintenant que Philippe n’est plus, répond aux avances de Tom. Ils sortent ensemble et vont même se baigner. Tom a enfin réussi ; en plein soleil sur la plage, un verre à la main, il n’a jamais été aussi heureux.

Puis Marge est appelée pour la vente du bateau, que les chantiers navals sortent de l’eau… Et tout est remis en question.

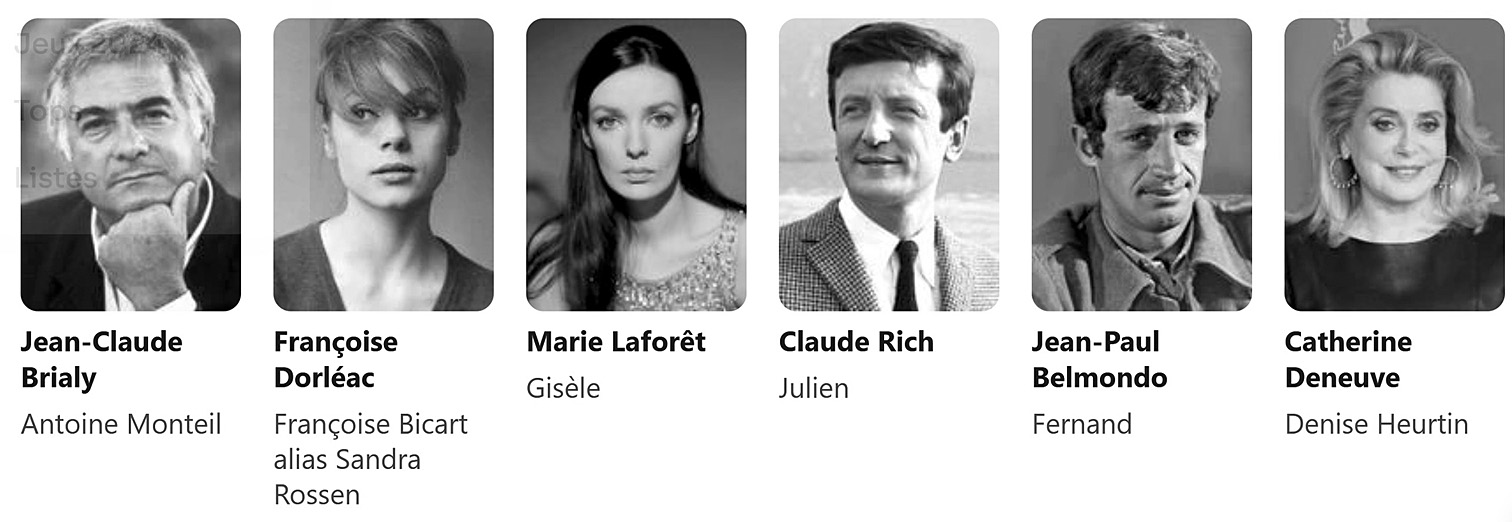

Un thriller psychologique impeccablement mené, avec un héros attirant, souple comme un félin, fascinant de cynisme et d’un appétit de vivre à la James Dean. Bien meilleur à mon avis que la copie américaine 1999 d’Anthony Minghella qui tire Tom du côté de l’homosexualité avec un Matt Damon au torse de dieu grec, alors que René Clément en fait un enfant d’après-guerre, amoral aux dents longues. Guido di Pietro, dit Fra Angelico, le pauvre absolu qui use d’une lumière très forte qui annule les ombres, est le peintre des anges : Alain Delon en est un d’apparence, ce pourquoi il séduit Marge dans la fiction, avant Romy Schneider dans la réalité, petite-amie de Freddy dans le film.

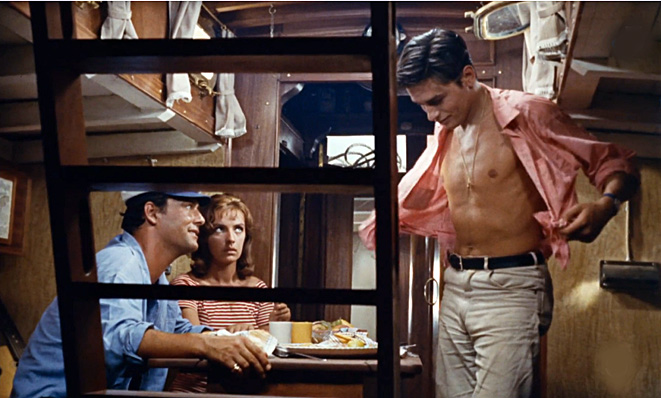

Une ambiguïté qui trouble : jusqu’où une ambition de pauvre peut-elle aller lorsque le riche la provoque ? Le strip-tease dans la cabine au moment où il ôte sa chemise pour monter sur le pont torse nu est un grand moment de rivalité mimétique. Philippe comme Marge regardent sa sauvage beauté sensuelle. Alain Delon, 24 ans, domine le casting. Maurice Ronet et surtout Marie Laforêt (pourtant au beau visage) apparaissent bien pâles, mal fagotés dans leurs corps, en comparaison avec la bête jeune et souple au charme magnétique. Eux jouent alors que lui vit ; ils sont comédiens et lui acteur.

Pour l’anecdote, j’ai noté une petite ressemblance du visage d’Alain Delon dans les premières scènes avec celui d’Emmanuel Macron en 2017.

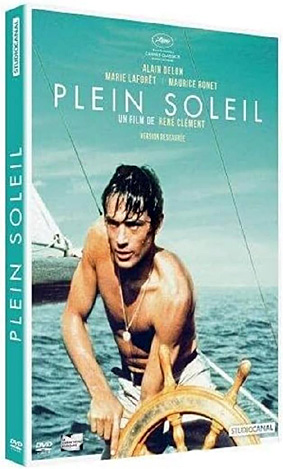

DVD Plein soleil, René Clément, 1960, avec Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, Elvire Popesco, Erno Crisa, StudioCanal 2013 remastérisé, 1h53, €12,84

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Les romans Ripley de Patricia Highsmith sur ce blog

Le talentueux Mr Ripley d’Anthony Minghella, 1999, avec Matt Damon

bible

bible

Commentaires récents