ÉvoquerLes jeunes filles de Montherlant aujourd’hui est une gageure ; rappelons cependant que ceux qui le critiquent ne l’ont jamais lu – ils en ont entendu parler par quelqu’un dont les préjugés lui ont fait tirer un trait définitif sur toute lecture. Or ce roman a été commencé en 1936, année du Front populaire et du grand vent de liberté qui semblait souffler alors sur la jeunesse et la modernité. On ne voulait pas voir le fascisme au sud-est, le franquisme au sud-ouest, ni le nazisme ou le stalinisme à l’est. Ce qui préoccupait était le bonheur. Mais comment trouver le bonheur dans l’inégalité ? Or l’époque restait très macho et emplie de convenances bourgeoises… et les femmes n’avaient pas encore le droit de vote !

Cette charge de Montherlant sur les femmes de son temps, je l’avais lue pour la première fois à la veille de la Terminale au début des années 1970, à cette période du secondaire français qui rend cuistre, comme le dit justement l’auteur. La relecture a ceci de bon qu’elle permet d’aller au-delà de la prime impression ; le jugement que l’on porte se dégage du goût que l’on a pour le texte. Je trouvais alors la peinture assez juste. Je me délectai de retrouver les traits haïs des jeunes bourgeoises bovarysantes qui empoisonnaient mes classes de leur idéalisme psychologique. Depuis j’ai connu d’autres filles et surtout des femmes sorties d’adolescence, au travail, à l’université, en bateau, en voyage, loin de ce lieu d’irresponsabilité et d’oisiveté malsaine du lycée.

Dans Les jeunes filles, Montherlant prend position : sur la femme telle qu’il la voit, sur la société bourgeoise de son temps, sur l’enfant qui est promesse. Il dessine d’autre part un caractère : celui de Costals, qui est l’un de ses masques.

Tout en marquant sa différence d’avec la femme, Montherlant rêve d’elle comme d’un être au même niveau que l’homme. Si pour lui le mâle n’a pas de conception du bonheur (« un état négatif », « dont on ne prend conscience que par un malheur caractérisé »), s’il ne s’intéresse à la femme que par désir des sens ou par volonté d’enfant, s’il est un être actif, ouvert et curieux, insouciant, guerrier – la femme lui apparaît plus stable, plus renfermée, plus « sérieuse », plus attentives aux états psychologiques qui conduisent à la paix et au bonheur. Elle en fait « une réalité substantielle extrêmement, vivante, puissante, sensible. » Fondamentale distinction des sexes : l’homme pointu, fait pour percer, chercher, vaincre ; la femme fendue, faite pour recevoir, attendre, concevoir. Homme en pic et femme en creux ; homme qui chasse et prévoit, femme qui s’attache et s’enferme.

Il ne faut pas attacher trop d’importance à ces oppositions de couples qui sont des métaphores et, comme les mots eux-mêmes, des images. L’homme n’est pas toujours montagne ni la femme vallée. Mais il reste que la différence existe, qu’elle n’est pas uniquement culturelle, et que toute dissemblance n’est pas nécessairement contradiction à résorber. Un couple fécond est union des contraires et certainement pas fusion de deux semblables. L’homme n’est pas la femme, il l’épouvante, l’apitoie et la fascine ; la femme n’est pas homme, ni dominée, ni identique.

« Presque toutes les fois qu’une femme se dégrade – par une mode qui l’enlaidit, une danse qui l’encanaille, une façon imbécile de penser ou de parler – c’est l’homme qui l’y a poussée ; mais pourquoi ne résiste-t-elle pas ? » Désarroi et colère de Montherlant, taxé sans fondement de misogyne, auquel les féministes depuis, à travers leurs excès, ont heureusement répondu. La bourgeoise de son époque, qui ne fait rien par standing (pour montrer qu’elle n’a pas besoin de travailler), devient vaine, cancanière, ignorante, simple femme-objet pour un faire-valoir social. Quand la femme n’a d’autre rôle que de parure pondeuse, ses parents la poussent nécessairement au mariage, seul moyen de lui faire acquérir un statut.

Costals, comme Montherlant, « rêvait d’étreintes plus dignes de lui, d’égal à égal, sur le plan héroïque ». Non point la femme garce (clope, pantalon, cheveux courts, ongles rongés et manières de charretier), mais la femme puissante, aussi libre que l’homme. Non point amazone, Jeanne d’Arc ou Walkyrie, ces créations d’homosexualité refoulée des sociétés autoritaires, mais Reine morte, Mariana fille du Maître de Santiago, Pasiphaé ou sœur Angélique de Port-Royal, des femmes dignes comme Iseut ou Chimène. Telle est Rhadidja, la jeune maîtresse marocaine de Costals, aussi insouciante dans la vie que dans la mort, trouvant plaisir à donner sans demander en retour, vivant le présent et non l’avenir ou le passé, jouissant de l’instant sans idéaliser l’ailleurs.

Car ce qui agace le plus Montherlant est l’Hâmour raillé par Flaubert, cette caricature monstrueuse du sentiment féminin agrémentée par les littérateurs et considérée avec sérieux par la bêtise bourgeoise à la Bovary. Il ne faut pas dévoyer l’amour comme le font à longueur de temps ces romans pour midinettes, ces chansons pour teen-agers et ces films hollywoodiens. Comme sont méprisables ce commerce du sentiment, cette enflure du cœur pareille à une drogue dont il faut augmenter la dose pour qu’elle fasse encore effet !

Costals ramène l’amour à ce qu’il est : « d’une part de l’affection à nuance de tendresse, et de l’estime ; et, d’autre part, du désir ». Rien de plus – mais quel couple peut se vanter de vivre DÉJÀ ces sentiments ?

Parfois l’affection « va proprement à l’infini », en ces rares cas où les êtres se reconnaissent et se choisissent. Ils veulent s’aimer « comme le chrétien (intelligent) veut croire » : par pari. Ainsi Costals et son fils. Ainsi Rodrigue et Chimène. Mais ce sont là des miracles qu’on ne peut prostituer. Certes, l’amour existe, mais il ne faut pas qualifier ainsi le seul mouvement du désir ou l’affection d’un soir. Aussi, « l’un des devoirs de l’Européen moderne, qui veut vivre raisonnablement » est-il « d’opposer avec la dernière fermeté une légèreté systématique à ces complications et à ces sublimations malsaines ».

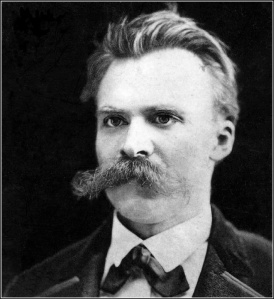

On ne peut aimer « à fond » qu’un être libre, qui échappe miraculeusement à sa condition sociale. « Ce qu’on aime est toujours un enfant », dit Costals. L’enfant ontologique au sens de Nietzsche : l’être de la dernière métamorphose, innocence et oubli, jeu, roue qui roule sur elle-même, oui sacré à la vie. Ainsi Guiguite, la maîtresse juive, ainsi Rhadidja, la maîtresse arabe. Ainsi les bêtes, les primitifs, les gosses. Rien de pesant, de sérieux, de nécessaire. L’amour aussi infini que l’eau de la mer mais, comme elle, indifférent, comme elle, en mouvement. « Quelle ivresse de vivre sur cette eau mouvante, jamais épuisée, jamais fidèle, jamais désespérée, qu’est la vie d’un autre ! »

Fi des convenances et de l’idéalisme bourgeois. Le mariage ? Comme une dernière extrémité, après promesse de divorce par consentement mutuel. Mieux que le mariage est la liaison libre, qui préserve la liberté des partenaires et l’indépendance du plaisir. Quelle misère que ces couples de Nénette et de Rintintin, ces « pénuries frissonnantes qui ont besoin de se réchauffer l’une à l’autre ». Ne jetons pas la pierre : si le mariage aide à vivre, tant mieux, mais il est trop souvent le lot des médiocres qui ne sont rien tout seul. Rares sont les amours qui durent, où la sexualité se transforme en affection, où l’on connait le bonheur de vieillir ensemble…

Quant à l’enfant… Refus de la lapinerie sociale, refus de l’héritier bourgeois. L’enfant est chose sérieuse, qu’on ne doit pas « faire » sans y penser. « Avoir » un enfant parce que tout le monde le fait, parce que la société l’attend de vous, parce qu’il sera nounours entre les mains d’une femme déçue, ou parce qu’il fournira les futurs citoyens pour occuper les bataillons de profs et autres spécialistes ? Non ! Un être se respecte, il se construit comme une œuvre. « J’imagine très bien que j’aurais pu, depuis dix ans, ne faire rien d’autre que me consacrer à l’éducation de mon fils », dit Costals. Lorsqu’on veut qu’il vienne au monde, lorsqu’on veut être son père et le reconnaître pour fils, on ne le laisse pas à la charge des institutions. Spécialisées et anonymes, elles feront déteindre sur lui « l’ignominie du siècle ». Vouloir d’un fils, c’est vouloir l’aimer, donc l’estimer et qu’il s’en montre digne. Donc le modeler soi-même, tâche difficile, belle, et qui suffit à justifier une vie.

Positions scandaleuses pour l’époque – et qui nous sont sympathiques aujourd’hui. Elles prennent leur relief lorsque l’on considère le caractère particulier de Costals. La conduite de sa vie est une conséquence de sa nature et du libre choix de soi-même. Le roman Les jeunes filles analyse le rapport entre soi et les autres. Le mot-clé est « dépendance ».

Si les rencontres avec les autres sont nécessaires (« on ne vit pas sur soi seul impunément »), et si le repli sur soi, lorsqu’il n’est pas commandé par de hautes raisons spirituelles ou intellectuelles, n’a le plus souvent pour cause que l’impuissance ou la peur de vivre. « Je n’aime pas qu’on ai besoin de moi, intellectuellement, sentimentalement, ou charnellement », dit Costals. Car le besoin fixe l’être, le réduit à l’un de ses moments, alors qu’il doit garder la liberté du mouvement. « Je redoute ceux qui me comprennent », car ils n’ont saisi qu’une image de moi, seulement l’un des masques, et ils s’imaginent m’avoir tout entier. Or « je suis une âme de grâce, et les âmes de grâce se communiquent comme la grâce même, qui prend toutes les formes. Et je suis – essentiellement – celui-qui-prend-toutes-les-formes ».

L’amour, l’admiration, font dépendre et obligent à se conformer. La grâce qui séduisait ne peut que s’épuiser car elle ne peut s’enfermer dans les formes sans perdre sa qualité essentielle qui est la légèreté. Les âmes de grâce sont comme ces oiseaux à qui l’on ne peut rogner les ailes sans qu’ils deviennent de stupides oiseaux de basse-cour. L’albatros du poète…

L’existence de Costals est de plaisir et de sagesse, une vie bonne à l’antique, où la liberté se préserve par un certain égoïsme, permettant l’amour du fils et la genèse d’une œuvre. Costals se rend libre pour aimer et pour écrire, non par pur nombrilisme. Sa sensibilité vive, qui est celle de Montherlant, le pousse à porter une attention exigeante aux autres – à ceux qu’il choisit. Ce qu’il appelle sa charité, que ceux qu’elle vise ne comprennent pas, y voyant autre chose que la gratuité du don. Andrée Hacquebaut croit que c’est par amour pour elle que Costals répond à ses lettres, comme Thérèse Pantevin et Solange. L’Hâmour toujours… pareil à celui de ces chiens errants qui viennent se frotter à vous en remuant la queue et vous suivent partout parce que vous leur avez jeté un regard.

Les bêtes, les primitifs et les enfants, Costals, sont plus simples – plus légers – que vous ne dites. Quelle pesanteur que ce sérieux bourgeois que vous gardez encore, malgré juin 36, malgré mai 68, malgré la libération de la femme !

Henry de Montherlant, Romans 1 (dont les 4 tomes des Jeunes filles, 1936 à 39), Gallimard Pléiade 1959, 1600 pages €59.00

Tome I Les jeunes filles, Folio 1972, 224 pages, €6.50

Tome II – Pitié pour les femmes, Folio 1972, 224 pages, €6.50

Tome III – Le démon du bien, Folio 1972,256 pages, €6.50

Tome IV – Les lépreuses, Folio 1972, 256 pages, €9.93

Montherlant sur ce blog (citations et chroniques)

Tuer le rire ?

L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.

Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.

La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »

Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.

Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?

Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?

Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.

Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.

Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?

C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.

Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…

L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.

Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?

Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.