Ce livre est une commande en 2020 d’Anne Pendaries, conseillère juridique de Godeliève, la dernière fille de Vlaminck à Gérard Leray, professeur d’histoire-géographie et militant politique de gauche, chercheur micro-histoire en Eure-et-Loir. Elle voudrait réhabiliter la réputation de son père, ostracisé pour un « double passif » : son voyage de 17 jours en Allemagne avec d’autres artistes en 1941 organisé par la propagande, et son article virulent contre Picasso et le cubisme. L’historien cherche non à juger mais « à comprendre ». Il s’est appuyé pour cela sur tout un corpus fourni : les Archives nationales, une bibliographie de 31 livres dont trois de Vlaminck lui-même, mais aussi ceux de Pierre Assouline sur l’épuration, 17 périodiques dont l’Humanité, La France socialiste, le Figaro, Coemedia, Gringoire, Les Lettres françaises, Life magazine, les archives du fonds de dotation Maison Vlaminck, les archives personnelles d’Anne Pendaries comprenant des correspondances familiales, et divers sites internet dont les Archives de Paris, l’INA, le Journal du sculpteur Paul Landowski.

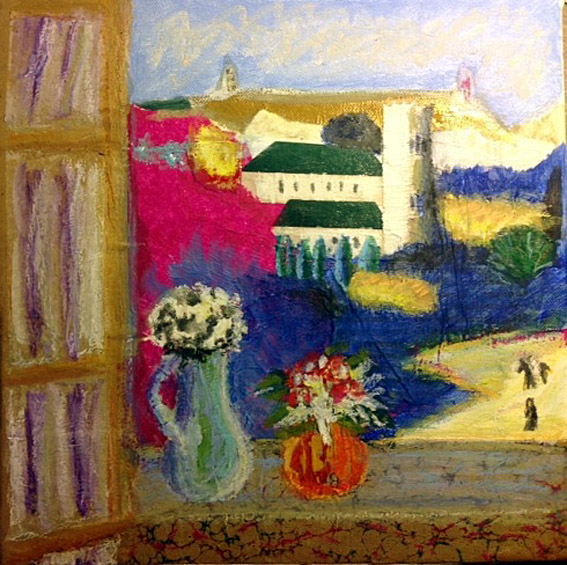

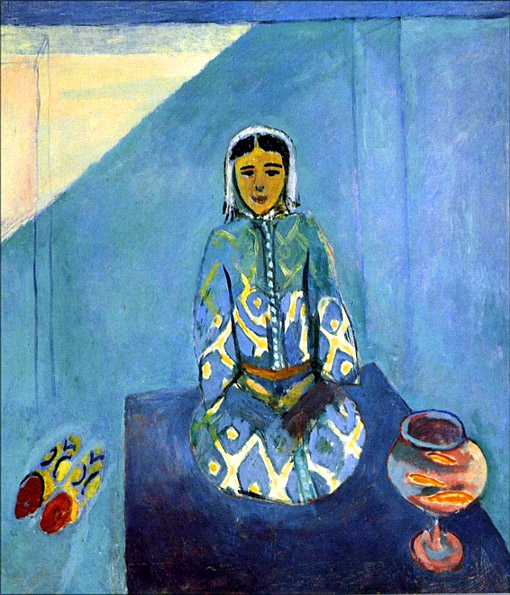

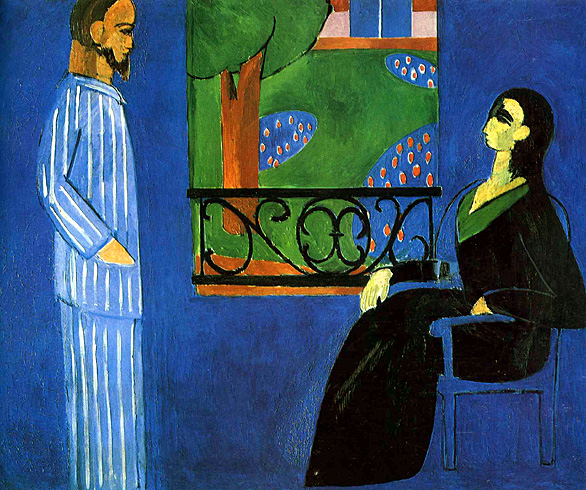

Le peintre, céramiste, graveur, poète et écrivain Maurice Edmond Devlaeminck, né à Paris en 1876 est mort en Eure-et-Loir à 82 ans en 1958. Il fut fauve (d’où le titre), commençant à peindre à 17 ans. Il a fait scandale lors du Salon d’Automne de 1905, appelé par les journalistes « La cage aux fauves ». Il était avec son ami André Derain, Henri Matisse et Raoul Dufy. Marié deux fois, il aura cinq filles.

En 1925, Vlaminck, écrit l’auteur « décline à l’infini des masures, des villages, des paysages de platitude, des bois et des étangs. La matière utilisée est toujours abondante. Seule évolution caractéristique (…) les couleurs criardes de la peinture fauve ont disparu. Elles sont remplacées par une dominante de tons sourds, l’expression d’un tourment intérieur structurel qui tranche avec l’autre trait essentiel du bonhomme, sa propension perpétuelle a provoquer, sa façon d’exister en société, coûte que coûte » ch.2. Il n’aime pas la mécanisation et la technique, comme Heidegger, et lui préfère la nature originelle, dans le ton des Wandervögel d’avant-guerre. « Pas étonnant qu’il ait été récupéré par l’État français pétainiste au début des années 40 pour la promotion de la ‘Révolution nationale’ dans sa dimension passéiste du ‘retour à la terre’. » Il reste avant tout anarchiste, la publication d’un de ses articles sur la guerre d’Abyssinie de Mussolini, qui critique violemment ce colonialisme armé dans l’Humanité en fait foi. Au fond, il était libertarien de tempérament, comme David Thoreau (prononcez zorro) – et aujourd’hui Sylvain Tesson.

C’est l’Allemagne qui a la première reconnu l’artiste, dès 1912 lors de l’exposition du « Sonderbund » de Cologne. Le marchand Kahnweiler expose six œuvres de Vlaminck, plus que pour Matisse ou Derain (Vlaminck est ostracisé dans sa fiche woke Wikipédia). Le peintre lie amitié avec le juif Léon Werth (Saint-Exupéry lui dédie Le Petit prince), qui critique Picasso et le cubisme ; ils ne rompront qu’en 1941. La réputation de Vlaminck pâtit encore de son fameux voyage en Allemagne organisé par la Propagandastaffel en novembre 1941. Un piège nazi habilement posé pour flatter son ego de 65 ans, lui qui était accusé peu avant encore d’artiste dégénéré, pour titiller son pacifisme et l’injustice faite à l’Allemagne vaincue par le traité de Versailles. On avait fait aussi miroiter aux artistes et intellos la libération de 300 prisonniers – qui n’aura jamais lieu : les dictatures mentent toujours et ne tiennent jamais (Hitler comme Poutine ou Trump).

La France vaincue ne méritait pas de faire camarade avec l’Occupant, ni les artistes de se commettre avec Vichy, même si l’on est comme Vlaminck antinationaliste et pacifiste, et si les communistes sont encore en faveur du pacte de Staline avec Hitler. Outre Vlaminck, ce voyage comprenait les peintres Otto Friesz, Kees van Dongen, André Derain, André Dunoyer de Segonzac, Roland Oudot, Raymond Legueult, Jean Janin, et les sculpteurs Louis-Aimé Lejeune, Paul Belmondo (père de Jean-Paul Belmondo), Charles Despiau, Paul Landowski, Henri Bouchard. Il y aura cinq voyages d’artistes et intellectuels français d’octobre 1941 à octobre 1942. Le voyage en Allemagne nazie a suscité plus d’ire intello que les voyages en URSS, en Chine de Mao, et l’adulation de Pol Pot ultérieurement, car vae victis ! (malheur aux vaincus). Mais les pays du goulag sont-il plus nobles intellectuellement que le pays des camps ?

Vlaminck, en autodidacte anti-élitiste, n’hésite pas à publier des articles attaquant les vaches sacrées du milieu tel Picasso, Matisse et Degas, « une véritable guerre de cinquante ans qu’il a menée contre Picasso et le cubisme ». Les milieux étroits où la concurrence est rude pour la reconnaissance engendrent des haines farouches. A la Libération, c’est la vengeance, d’autant que Picasso s’est fait communiste : le Comité national d’épuration l’interdit de vente et de production pendant… un an. C’est qu’en effet, il n’y a pas mort d’homme, mais critique légitime de la peinture. Maurice de Vlaminck a un nom en apparence à particule (son ancêtre s’appelle initialement Devlaeminck, nom flamand), ce qui fait « bourgeois » dans le marxisme d’ambiance après-guerre ; il a une personnalité robuste dont témoigne sa peinture, ce qui n’arrondit pas les angles.

L’après épuration voit Vlaminck faire profil bas ; il est vrai qu’il a plus de 70 ans. En peinture, « quelques masures campagnardes sur fond de paysage arborée. L’exaltation de l’air, de l’eau, de la terre et une relative mise en sourdine du feu. Du végétal, du minéral, une quasi absence de palpitation animale ou humaine. Le primat du durable sur l’éphémère » ch.6. Il meurt « terrassé par un arrêt du cœur » – autre façon de dire qu’on ne sait pas au fond de quoi.

En résumé, écrit l’auteur, Vlaminck est « un grand traumatisé de la vie », « se sent différent des autres », est « fabulateur », « narcissique, cynique et clivant », « cyclothymique », « autodidacte et instinctif », « limité dans sa technique », « aveuglé par son pacifisme viscéral hérité de la Grande guerre », « il en perd le sens critique », « est opportuniste en 1941 », « lâche en 1942 et 1943 »… N’en jetez plus ! Mais – car il y a un mais – écrit encore l’auteur en conclusion : « Pour autant, Vlaminck ne saurait être qualifié de collaborateur, ni de l’État français, ni de l’Allemagne nazie. D’ailleurs, sa condamnation en 1946 d’interdiction d’exposer et de vendre pendant un an (…) est purement symbolique. (…) Somme toute, il fut un sociopathe plus à plaindre qu’à blâmer » ch.7.

Un ouvrage documenté, non polémique sur un grand peintre volontairement oublié, par un historien de gauche mais honnête (notez le « mais », car c’est de moins en moins courant aujourd’hui – et on peut dire la même chose à droite). La raison et le bon sens étant de moins en moins partagés, au profit de l’émotion et des croyances, cet ouvrage de chercheur sur un peintre et écrivain polémique français qui a marqué son siècle mérite d’être examiné.

Gérard Leray, Vlaminck 1941-1946, Un fauve dans la tourmente, Ella éditions 2025, 172 pages, €20,00, e-book Kindle €7,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Vlaminck, Un instinct fauve, Skira 2008, 223 pages, €34,82

Ella éditions, attaché de presse Christophe Prat

Commentaires récents