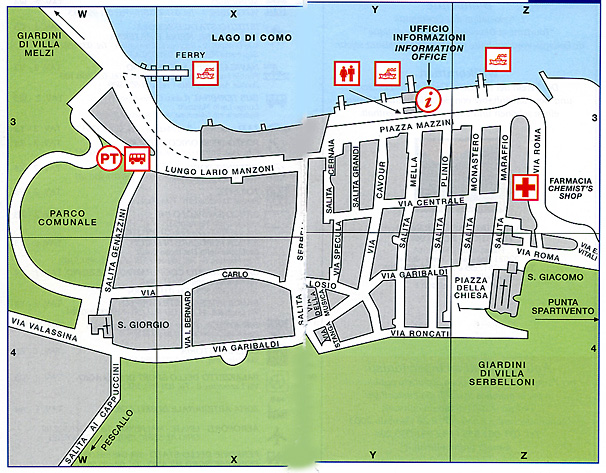

Nous quittons Côme par le motoscafo. Le temps est couvert mais très lumineux. Les cumulus bas donnent un air encore plus romantique au lac dans son écrin de montagnes. La villa Balbianello descend en dégradé, couleur de sable du désert, à la rencontre de l’eau vert orage aux reflets céladon. Ces couleurs rappellent les voyages de son dernier amant propriétaire. Les cyprès s’élèvent comme des cierges vers ce ciel fumeux d’où rien de bon ne vient plus. L’humanité s’enfonce inexorablement dans l’animalité originelle, il suffit de lire les journaux. Et cela dans la grande indifférence des dieux. Pourtant les cloches, au dévalé des villages, fêtent midi carillonnant. Nous voici presque revenus au moyen âge. Las ! nous n’en avons plus la capacité naïve de croire au lendemain riant. La foi nous est effort, Faust nous a montré la voie.

Le ciel s’éclaircit et le soleil se montre comme nous arrivons à Côme. De loin, la ville est laide, plus laide, avec ces immeubles modernes et ses usines, que ces petits villages que nous longions jusqu’alors. Au quai, l’eau est redescendue, elle n’affleure plus au rebord comme au départ. Les gens sont plus légèrement habillés que nous car le soleil chauffe et le vent de la course ne les frappe pas depuis le matin comme il frappe ceux qui vont sur les bateaux. Les enfants sont en chemisettes ou en tee-shirts, les adolescents livrent leurs cous pâles, souvent ornés de chaînes d’or, de lacets de cuir, de colliers aux boules de bois ou de diverses pierres. Les adolescentes sont moins ornées que les garçons ; elles se contentent de laisser flotter leurs cheveux longs ou de les coiffer en ananas, les teignant de bizarres couleurs.

Le guide nous fait nous presser, nous engouffrer dans trois taxis. Le nôtre, un 406 break, téléphone de la main droite et passe les vitesses de la main gauche, par-dessus sa hanche droite, lâchant le volant des deux mains. Virtuosité tout italienne.

Le train pour Milan nous attend, un quart d’heure plus tard. Nous laissons sur le quai de Côme le guide, qui passe par Zurich « faute de place » pour la correspondance du train Milan-Paris, et le Tunisien qui exige la première classe et qui n’a pas les bonnes réservations avant ce soir. Une demi-heure plus tard, avec un train suisse propre et large, nous sommes à Milan Centrale.

Nous prenons à deux la ligne de métro jaune pour le Duomo. Le ticket coûte un euro. Nous sommes à pied d’œuvre en trois stations. La place semble grouiller de monde ; en fait, d’en haut, nous verrons que subsistent de nombreux trous entre les gens, invisibles du sol. Il y a des touristes, des voyages scolaires, mais aussi beaucoup d’étudiants venus flâner là en ce samedi après-midi, des désœuvrés qui recherchent la foule, des vendeurs de tout, des musiciens ambulants qui font la manche, des mendiants.

La cathédrale est une pièce montée ornée de dizaines de fioritures, clochetons, tourelles, pinacles, statues… Nous prenons un ascenseur à cinq euros pour monter sur le toit. Nous pouvons ainsi déambuler dans la forêt sculptée. S’il le voulait, le visiteur pourrait compter 135 flèches et 2245 statues – certaines sont des copies, c’est inscrit sur le socle. Il y a du monde. Des panneaux périodiques le rappellent : « les enfants doivent être tenus par la main ». Les passages sont étroits. Bien que restaurée, recollée et reblanchie, la statuaire et le décor gardent leur majesté. La pierre semble s’élever en flammèches blanches. 157 mètres de long, 92 mètres de large, la flèche culmine à 109 mètres, ornée d’une statue dorée, brillante. C’est la Vierge, appelée ici la Madonnina, érigée en 1774. Nous ne pouvons plus accéder aux escaliers de la flèche. Sur le toit aux dalles de marbre, les petits jouent, les plus grands se prennent en photo, les jeunes, allongés sur les dalles, discutent ou ne disent rien, contemplatifs. La magie de la profusion opère. Sous tous ces patronages illustres, qui s’élèvent vers le ciel mi-bleu mi-nuageux, les Milanais chrétiens se sentent apaisés même s’ils croient peu. Les touristes respectent ; ils « croient » en l’Art s’ils ne croient plus au ciel.

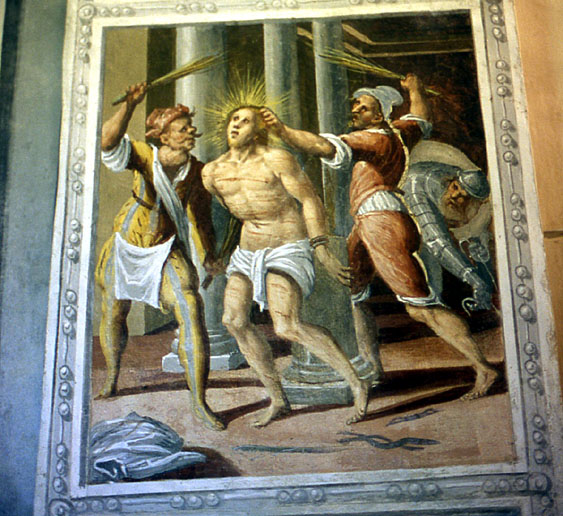

La façade est baroque et gothique, curieux mélange. Des scènes bibliques sont sculptées à la base des piliers. L’intérieur est très grand mais très sombre. Des batteries de projecteurs ont été installées pour pallier cette carence des architectes. Les vitraux sont minuscules, noyés dans la masse des murs, leurs scènes colorées trop petites. On est loin de l’harmonie de Chartres ! Les plus anciens datent du XVe siècle, mais ils sont rares, dans les bas-côtés seulement. On en trouve de toutes les époques et cela fait désordre. Les fonts baptismaux de porphyres, récupérés des Romains, les statues Renaissance, les vitraux du 15ème au 20ème siècle, les tombeaux divers, le carrelage de marbres de différentes couleurs, font un peu bric et broc. La construction de la « merveille » s’est poursuivie pendant des siècles, accumulant les facettes des arts comme autant de trésors à motifs religieux, mais le résultat n’est pas très heureux. Il y a trop de tout. Un manque d’harmonie certain. Un bric-à-brac toujours vivant si l’on en juge par le nombre de fidèles assistant en cette fin d’après–midi à une messe qui dure, servie par pas moins de six prêtres.

Nous descendons à la chapelle San Carlo, sous le chœur. Nous allons visiter le « trésor » (un euro encore) qui présente de grands plats d’argents, des évangéliaires décorés d’or, de pierres précieuses et d’émaux, des bas-reliefs d’ivoire, une couronne à la Vierge, quelques tapisseries, des croix pectorales dont une en grosses améthystes. Nous errons encore un moment entre les chapelles latérales où des fidèles font la queue pour les confessions (c’est une véritable industrie !), où d’autres allument des bougies à la Vierge ou à quelque autre saint faiseur de miracles (un assistant s’occupe de toutes ces bougies, retirant celles qui sont éteintes, replantant les autres, nettoyant la cire qui a coulé, là encore c’est une véritable industrie !).

Puis nous ressortons pour aller déambuler dans les quartiers adjacents, à la recherche de boutiques. Michèle veut acheter des vêtements à sa filleule, des tubes de peinture à l’une de ses filles. Elle regarde le design. Nous admirons les verres de Murano, les luminaires très contemporains, les accessoires pour homme, et les meubles des années trente et quarante dans une boutique d’antiquités chic à l’enseigne de Robertaebasta (« Roberte et c’est tout ») ! Michèle achète dans un mini-marché des pâtes colorées, des gressins et des biscuits à la pomme pour donner au retour, au dîner, un arrière-goût d’Italie.

Nous revenons en partie à pieds par la rue des « fleurs obscures » (Fiori Oscuri), la rue Verdi, le théâtre de la Scala, la via Manzoni, la vie Turati, jusqu’à la place Cavour, suivant en cela la ligne de métro jaune. Nous ne reprenons le métro que pour deux stations, place Cavour. Nous avons le temps d’aller dîner au Caffè Panzera « dal 1931 » qui est une pâtisserie-salon de thé agrandie en restaurant. Michèle goûte la bresaola à la roquette, tandis que je reste aux gnocchis gorgonzola. Le vin rouge de la maison est une sorte de Côte du Rhône local, acceptable.

Et Paris, gai et riant, nous sourit au matin.

FIN du voyage au lac de Côme

Commentaires récents