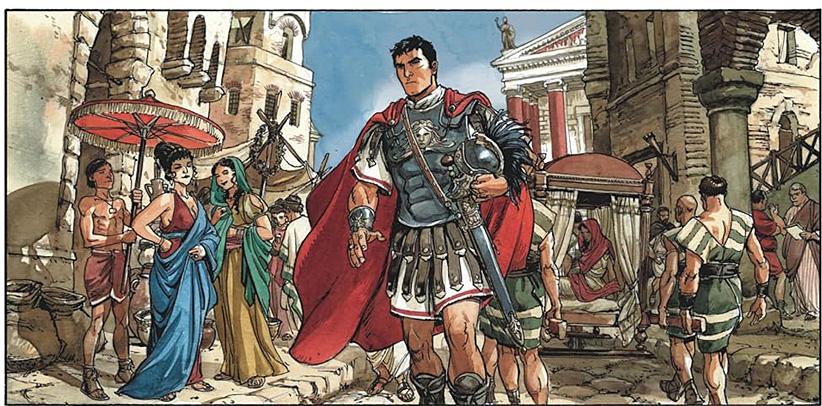

Cette « somme » du monde romain qui visait à englober tout le savoir humain depuis les origines, ressemble étonnamment à l’ambition actuelle de Google d’informatiser tout ce qui existe. L’empire romain avait une vision aussi universelle que l’empire américain : le temps long explique beaucoup de choses – si l’on prend la peine de la hauteur, attitude très rare hélas de nos jours. Les Etats-Unis sont la pointe avancée de l’Occident issu des Grecs et des Romains, via le christianisme. Ce dernier, croyance totalitaire comme tout pouvoir qui tend au monopole, a su préserver certains ouvrages classiques, comme celui-ci (mais en a brûlé d’autres pas dans sa ligne !).

Pline est dit « l’Ancien » parce que son neveu s’appelle Pline lui aussi – qu’on a surnommé le Jeune. Tout ce que l’on sait de l’Ancien vient du Jeune, notamment qu’après avoir passé chez un ami la nuit du 25 août 79 de notre ère (ou peut-être fin octobre), Pline est réveillé par un séisme. Le Vésuve est à nouveau en éruption. Commandant de la flotte de Misène, Pline a organisé les secours sur Pompéi et Herculanum. Mais cette nuit-là, bien que soutenu par deux esclaves, il s’effondre sur la plage, étouffé par la fumée (ou victime d’une crise cardiaque). Il n’avait que 56 ans.

Pline a écrit de nombreux livres, mais son Histoire naturelle est restée par son ampleur (37 livres écrits après 2000 volumes lus de 100 auteurs et 20 000 faits collationnés). Son ambition était de compiler et d’analyser tous les écrits disponibles pour établir une encyclopédie du savoir de son temps avec, pour étalon, le citoyen romain. Sa description va de l’astronomie aux pierres précieuses en passant par la géographie, l’anthropologie, les animaux et les plantes, l’agriculture et la médecine, la peinture, la sculpture et les métaux. Cette encyclopédie du savoir de son temps est restée célèbre – et utilisée – durant 1500 ans ! Buffon en a repris le dessein dans son Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy, en 36 volumes parus de 1749 à 1789.

Nous gardons de Pline les anecdotes comme celle de Poppée se baignant dans le lait d’ânesse (Livre XII, répété Livre XXVIII), les druides vêtus de blanc au sixième jour de la lune coupant d’une serpe d’or le gui en haut des arbres (Livre XVII p.766), Cincinnatus labourant « nu » son champ (pour encourager la fertilité) lorsqu’un messager lui apporte la dictature (Livre XVIII p.835), le jeune homme de Cnide qui fit l’amour avec la statue qu’a sculpté Praxitèle de Vénus (Aphrodite) pour son temple « une tache signala son désir », de même pour un Cupidon (Eros) praxitélien à Parium où « Alcétas de Rhodes en tomba (…) amoureux et laissa également sur lui une trace semblable de son amour » (Livre XXXVI p.1647), la vertu de l’ail de chasser le ténia, les bienfaits du miel, du vinaigre, de l’huile d’olive, du lait de chèvre, de la graisse de porc, de la pomme, du chou et autres petits faits tenus encore aujourd’hui pour vrais dans les publications « de nature ».

« L’acte vénérien (…) rétablit (…) les athlètes engourdis et fait revenir la voix quand, de claire, elle est devenue sourde. Il guérit aussi les douleurs lombaires, l’affaiblissement de la vue, le dérangement de l’esprit et la mélancolie » (Livre XXVIII p.1312). A conseiller donc aux pères pour réveiller leurs garçons, tandis que « La crotte de chèvre calme les petits enfants agités, surtout les filles, si on leur attache sur le corps dans un morceau de tissu » (Livre XXVIII p.1362). « Des œufs de chouette, administrés pendant trois jours dans du vin aux ivrognes, les dégoûtent de ce vin » (Livre XXX p.1435). « Le gland de hêtre rend le porc gai, sa chair facile à cuire, légère et bonne pour l’estomac » (Livre XVI p.717).

C’est un plaisir de lire l’écriture précise et directe de Pline, souvenir du latin au collège mais aussi beauté de la langue qui ne s’embarrasse pas de fioritures. Droit au but, comme le soldat romain ; la logique avant tout, la magie évoquée mais avec doute, quand il ne la dénonce pas comme maléfique (Livre XXV p.1191). « Au caprifiguier, on prête encore une vertu médicinale prodigieuse : si un garçon impubère brise un rameau et arrache avec les dents son écorce enflée, la moelle elle-même, attachée sur le corps avant le lever du soleil, empêcherait l’apparition des écrouelles » (Livre XXIII p.1131). Il cherche « la cause et la raison des choses » (Livre XVIII p.836) mais se moque un peu des choses « prodigieuses »…

Pline décrit une civilisation de la nature faite pour l’homme. Cet anthropocentrisme sera repris par le christianisme et aboutira à la formule honnie des écolos : « l’Homme maître et possesseur de la nature ». Le mot de Descartes vient du monde romain, plus pratique que le grec et moins hanté par l’au-delà que l’égyptien. Mais les Romains du temps sont de fait très proches de la nature, ils observent le mouvement des astres pour se guider en mer et les effets des plantes pour se guérir des morsures de serpent ou de chien, ou des fièvres. Ils veulent des enfants « de bel esprit et de belles formes » comme des animaux garnis de laine et emplis de lait. Avis aux politiciens, même d’aujourd’hui : « Assurément, la culture repose sur le travail, et non sur les dépenses, et c’est pourquoi nos aïeux disaient que ce qui fertilise le mieux un champ, c’est l’œil du maître » (Livre XVIII p.841).

Pline n’est pas chrétien (la secte émerge à peine du chaos palestinien et aucun disciple n’a encore écrit d’Evangile) ; il nous livre donc le monde avant la croyance, dans sa fraîcheur et son panthéisme stoïcien. Car l’auteur est adepte de la rigueur ; pour lui, la vertu est de tout un peu mais rien de trop. « Le vin en quantité modérée est bon pour les nerfs, en excès il leur nuit » (Livre XXIII p.1110). Il vilipende les excès de perles des snobinardes (et snobinards) de son temps comme l’avidité en or des spéculateurs qui amassent. Il ne veut pas changer les hommes (ils sont ce qu’ils sont) mais se changer soi (par l’étude et la discipline). « Il est question de la nature des choses, c’est-à-dire de la vie », expose-t-il dans sa Préface (Livre I) ; « donner à toute chose de la nature et à la nature tout ce qui lui revient ».

Pour lui, la terre est un globe (contrairement à la croyance médiévale qui suivra – comme quoi le « progrès » est loin d’être linéaire…), mais « l’univers tourne autour d’elle » (Livre II) et « le soleil est l’âme du monde ». « Dieu est, pour un mortel, le fait d’aider un mortel, et c’est la voie vers la gloire éternelle », n’hésite-t-il pas à dire au Livre II, p.71). Rendre service – dans ce monde ci – c’est se ranger parmi les bienfaiteurs du genre humain, donc s’élever au niveau des divinités. Car « Dieu » lui-même (la divinité au sens romain) ne peut pas tout : « il ne peut, même s’il le voulait, se donner lui-même la mort (…) ni faire en sorte que celui qui a vécu n’ait pas vécu. (…) Il n’a aucun droit sur les faits passés excepté celui de les oublier (…) il ne peut pas faire en sorte que deux fois dix ne fassent pas vingt (…) Tout cela atteste sans aucun doute la puissance de la nature et montre que c’est elle que nous appelons ‘Dieu’ » p.72-73. Quant à l’âme, « Tout le monde se trouve, après le dernier jour, dans le même état qu’avant le premier : ni le corps ni l’âme n’ont plus de sentiment après la mort qu’avant la naissance. C’est en effet la même vanité qui se projette encore dans le futur et qui, se mentant à elle-même, s’attribue une vie même après la mort » (Livre VII p.356).

Le meilleur endroit sur la terre est l’Italie romaine, « terre qui est à la fois la fille et la mère de toutes les terres, qui a été choisie par la puissance des dieux pour rendre le ciel lui-même plus brillant, rassembler des empires épars, adoucir les mœurs, réunir dans une communauté de langage et de conversation les langues discordantes et sauvages de tant de peuples, donner la civilisation aux hommes, bref, pour devenir la patrie unique de toutes les nations du monde entier » (Livre III p.151). Cet universalisme romain est bien le même qui a été repris par les Lumières et qui anime aujourd’hui encore tous les humanitaires, sans-frontières et partisans d’une république planétaire. Un universalisme occidental – et de nulle part ailleurs – ce que mettent en cause non sans raison les civilisations qui émergent : les Chinois, les Indiens, les Nigérians, les Arabes…

De même qu’a été repris du monde romain ce que nous avons par la suite appelé le libéralisme, fondé sur la liberté des échanges. Pline écrit au début du Livre XIV : « Qui en effet n’admettrait point qu’en mettant en communication le monde entier, la majesté de l’Empire romain a fait progresser le genre humain, grâce au commerce des marchandises et à l’union apportée par une paix heureuse, et que toutes les productions, même celles qui étaient cachées auparavant, sont devenues d’usage courant ? » p.645. Civiliser, c’est échanger ; la liberté est forte sous l’empire et la dictature n’est que passagère, pour passer un cap.

Malheur de l’être humain, tourmenté de liberté parce non programmé par la nature : « Les autres êtres sentent quelle est leur nature propre, les uns exploitent la souplesse de leurs membres, d’autres la rapidité de leur vol, d’autres encore nagent : l’homme, lui, ne sait rien, rien sans un apprentissage, ni parler, ni marcher, ni se nourrir : bref, de par sa nature, il ne sait rien faire d’autre spontanément que pleurer ! » (Livre VII p.312). D’où les utopies qui ont constamment fleuri pour réconcilier l’Homme avec sa propre nature – et avec la nature – comme celle de Marx, qui sévit encore chez les gauchistes devenus écolos de combat. Apprendre ou dresser ? Tout le débat subsiste.

Ce livre très ancien apparaît étonnamment moderne. Certes, rares seront ceux qui liront ces pages d’un bout à l’autre comme je l’ai fait, mais picorer ici ou là selon les thèmes et les envies (un index des notions et des noms y aide) est une plongée salubre dans un univers qui est le nôtre, avant le nôtre, et qui nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, nos croyances actuelles et notre vision occidentale du monde.

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, 77 ap. JC, Gallimard la Pléiade édition Stéphane Schmitt 2013, 2130 pages, €79.00

Edition partielle en traduction ancienne Littré en 421 pages, e-book format Kindle, €0.99

Commentaires récents