Alix, Enak, deux garçons, deux amis. Deux amants ? C’est plus complexe qu’il n’y paraît. L’aîné protège et éduque le petit, qui le lui rend en fidélité et en présence. C’est le résultat de toute une histoire personnelle pour chacun d’eux. Éros n’est pas philia car l’affectif compte plus que le sexe à l’adolescence. Les deux orphelins Alix et Enak se construisent l’un par l’autre.

Esclave, Alix ne porte qu’un pagne bleu de travail. Ce n’est que lorsqu’Arbacès le rachète qu’il enfile une tunique rouge de citoyen et se chausse de sandales. Quels que soient les vêtements du haut, ce sont les sandales qui, dans les albums, distinguent le civilisé du sauvage ou la liberté de l’esclavage. Les pieds nus touchent le sol, trop proches de la nature ; les sandales sont l’intermédiaire technique qui permet d’aller sans se blesser, conquête de civilisation. Cheveux courts, visage imberbe, le port d’Alix est proprement militaire pour l’antiquité. Dans les derniers albums, il prend l’habitude de porter l’exomide grecque, costume de soldat qui laisse à nu la moitié droite du torse.

Le rouge est la couleur d’Alix, rayonnante, ardente, solaire. Couleur de feu, de sang, de vie, elle projette son éclat alentour et incite à l’action, avec l’enthousiasme de la jeunesse. Les Chrétiens feront du rouge la couleur du diable, des maisons closes et de l’interdit. Arracher sa tunique rouge, comme le font les ennemis d’Alix à maintes reprises, c’est lui arracher sa puissance solaire de citoyen civilisé. Ainsi fera le gladiateur au trident, dans l’arène des ‘Légions perdues’, dans une parodie de viol. Peut-être faut-il y voir une clé de l’éros d’Alix.

Le rouge est la couleur d’Alix, rayonnante, ardente, solaire. Couleur de feu, de sang, de vie, elle projette son éclat alentour et incite à l’action, avec l’enthousiasme de la jeunesse. Les Chrétiens feront du rouge la couleur du diable, des maisons closes et de l’interdit. Arracher sa tunique rouge, comme le font les ennemis d’Alix à maintes reprises, c’est lui arracher sa puissance solaire de citoyen civilisé. Ainsi fera le gladiateur au trident, dans l’arène des ‘Légions perdues’, dans une parodie de viol. Peut-être faut-il y voir une clé de l’éros d’Alix.

Les bourgeois bien-pensants préfèrent de loin les amitiés particulières d’adolescents pensionnaires (qui préparent de solides réseaux sociaux) aux turpitudes avec les filles (qui risquent d’entamer le patrimoine, de dévaluer la marchandise et d’entacher la réputation). Avant 1968, les femmes étaient même interdites de dessin par contrat dans les bandes dessinées destinées à la jeunesse !

Mais il y a évolution au cours des albums. Alix crie « ne me touche pas ! » à la reine Adréa qui veut l’étreindre en 1967 (Le dernier Spartiate).

Mais il y a évolution au cours des albums. Alix crie « ne me touche pas ! » à la reine Adréa qui veut l’étreindre en 1967 (Le dernier Spartiate).

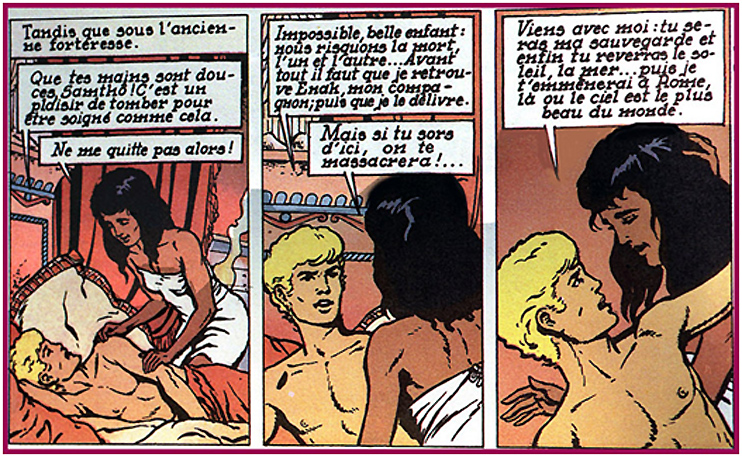

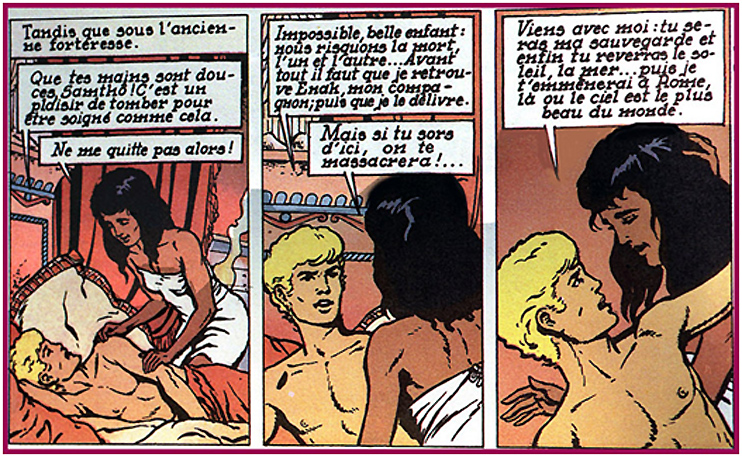

Mais en 1974, Alix est prêt à succomber avec Saïs (‘Le prince du Nil’), plus encore en 1977 avec Samthô (‘Le spectre de Carthage’).

Mais en 1974, Alix est prêt à succomber avec Saïs (‘Le prince du Nil’), plus encore en 1977 avec Samthô (‘Le spectre de Carthage’).

Il est même prêt à ramener une femme chez lui à Rome en 1978 avec Malua (‘Les proies du volcan’). Enak dissuade Alix de partager son amour, mais 1968 est bien passé par là.

Il est même prêt à ramener une femme chez lui à Rome en 1978 avec Malua (‘Les proies du volcan’). Enak dissuade Alix de partager son amour, mais 1968 est bien passé par là.

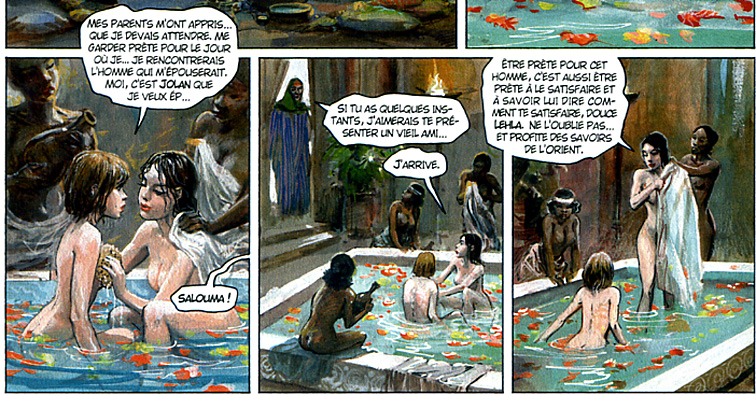

On voit une première fille les seins nus dans un album d’Alix p.42 des ‘Proies du volcan’ ! Alix sera manifestement dépucelé en 1996 par rien moins que Cléopâtre (‘Ô Alexandrie’) durant un bain à deux, tandis qu’Enak est envoyé à côté…

On voit une première fille les seins nus dans un album d’Alix p.42 des ‘Proies du volcan’ ! Alix sera manifestement dépucelé en 1996 par rien moins que Cléopâtre (‘Ô Alexandrie’) durant un bain à deux, tandis qu’Enak est envoyé à côté…

La tunique d’Enak est bleue… quand il en porte une. Son extrême jeunesse supporte mal le vêtement et il aime aller torse nu comme tous les prime adolescents. Son teint lui aurait permis de porter du rouge alors que le bleu va mieux aux blonds. Mais c’eût été au détriment de la symbolique. Le bleu est la plus profonde des couleurs. Le bleu de la nature n’est que vide accumulé : celui de l’air, celui de l’eau. Il symbolise la pureté mais aussi le vide de l’infini. Dans l’héraldique, l’azur est femelle, bleu marial. Enak est la part féminine du couple de garçons, avec ses valeurs définies : émotivité, faiblesse, tendresse, mélancolie, fidélité, bon sens terre à terre. Il a froid, il a faim, il se fatigue, tombe, tremble de fièvre, s’évanouit. Il retient Alix vers l’enfance, alors que le jeune homme mûrit. Cette tension parle aux jeunes lecteurs : ils sont dans le même cas.

La tunique d’Enak est bleue… quand il en porte une. Son extrême jeunesse supporte mal le vêtement et il aime aller torse nu comme tous les prime adolescents. Son teint lui aurait permis de porter du rouge alors que le bleu va mieux aux blonds. Mais c’eût été au détriment de la symbolique. Le bleu est la plus profonde des couleurs. Le bleu de la nature n’est que vide accumulé : celui de l’air, celui de l’eau. Il symbolise la pureté mais aussi le vide de l’infini. Dans l’héraldique, l’azur est femelle, bleu marial. Enak est la part féminine du couple de garçons, avec ses valeurs définies : émotivité, faiblesse, tendresse, mélancolie, fidélité, bon sens terre à terre. Il a froid, il a faim, il se fatigue, tombe, tremble de fièvre, s’évanouit. Il retient Alix vers l’enfance, alors que le jeune homme mûrit. Cette tension parle aux jeunes lecteurs : ils sont dans le même cas.

Alix rencontre Enak dès le second album. C’est un Égyptien d’une dizaine d’années, aux longs cheveux noirs et à la peau caramel. Il apparaît en pagne bleu comme Alix jeune, assis pleurant sur les marches d’un escalier de la vieille ville (p.20 du ‘Sphinx d’or’). Son développement corporel évolue à mesure qu’il prend de la maturité ; il atteint environ 15 ans dans ‘Ô Alexandrie’. Gamin, il est naïf, joueur, affectueux et n’aime rien tant qu’une main aînée sur son épaule. Enak est orphelin, privé d’amour comme beaucoup de jeunes lecteurs ont l’impression d’être. Il suit Alix comme un chiot suit son maître, suscitant une identification des abonnés au ‘Journal de Tintin’.

Alix l’accepte puis, sur la demande des lecteurs touchés, se l’attache définitivement dans le troisième album lorsqu’Enak revient, fragile et torse nu, pour la seconde fois sans père. Il a un peu grandi, ses muscles se sont dessinés, c’est « un brave petit homme » (p.30 de ‘L’île maudite’) doté d’un beau visage tendre (p.33) et d’un corps ferme, gracieux quand il court (p.56-57).

Alix l’accepte puis, sur la demande des lecteurs touchés, se l’attache définitivement dans le troisième album lorsqu’Enak revient, fragile et torse nu, pour la seconde fois sans père. Il a un peu grandi, ses muscles se sont dessinés, c’est « un brave petit homme » (p.30 de ‘L’île maudite’) doté d’un beau visage tendre (p.33) et d’un corps ferme, gracieux quand il court (p.56-57).

L’auteur s’agace de ce métèque maladroit imposé par son public et le fait longtemps rabrouer par Alix (‘La tiare d’Oribal’ pp.17, 23, 29, ‘Le tombeau étrusque’ p.27). Le gamin ne fait pas attention, n’obéit pas, trébuche, tombe, s’assomme, obligeant ainsi Alix à l’attendre, à le porter, à le choyer, à venir le délivrer.

Dans ‘Le prince du Nil’, Alix vivra une Passion de Christ pour lui, jeune faux prince « retrouvé » pour piéger César. Gracieux animal sur fourrure (p.31), Enak apparaît malléable, de caractère influençable (p.27), flatté d’être adopté comme descendant royal (p.41). Il se reprendra un peu tard lors des retrouvailles, scène d’amour toute crue (p.45) qui précède l’apocalypse due à la colère des dieux.

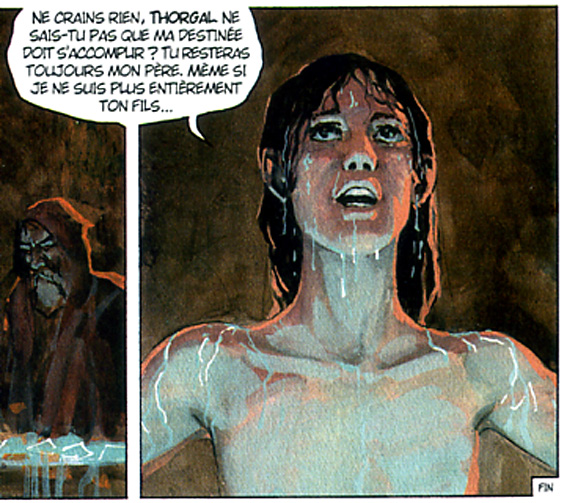

N’ayant pu s’en défaire et ayant mis en lumière la part nocturne et faible du garçon, l’auteur fera désormais d’Enak le vrai partenaire d’Alix. Il faut observer le regard tout d’amour d’Enak pour Alix dans ‘Le dernier Spartiate‘ (image ci-dessus). Le jeune garçon secourt l’enfant mendiant Zozinos sans s’écrouler en larmes lorsque le petit expire dans ses bras (‘Le fils de Spartacus’) ; il descend sans peur une falaise abrupte en se tenant aux buissons et il cache Alix assommé dans ‘Le spectre de Carthage’.

N’ayant pu s’en défaire et ayant mis en lumière la part nocturne et faible du garçon, l’auteur fera désormais d’Enak le vrai partenaire d’Alix. Il faut observer le regard tout d’amour d’Enak pour Alix dans ‘Le dernier Spartiate‘ (image ci-dessus). Le jeune garçon secourt l’enfant mendiant Zozinos sans s’écrouler en larmes lorsque le petit expire dans ses bras (‘Le fils de Spartacus’) ; il descend sans peur une falaise abrupte en se tenant aux buissons et il cache Alix assommé dans ‘Le spectre de Carthage’.

Son apogée dure deux albums. C’est un très bel Enak adolescent de 14 ans, aimé de son dessinateur, qui apparaît dans ‘La tour de Babel’ puis dans ‘L’empereur de Chine’.

Son apogée dure deux albums. C’est un très bel Enak adolescent de 14 ans, aimé de son dessinateur, qui apparaît dans ‘La tour de Babel’ puis dans ‘L’empereur de Chine’.

Il traverse cette dernière aventure torse nu du début à la fin, alors qu’Alix est vêtu d’une tunique grecque et que les Chinois sont habillés de pied en cap. Cela le fait rayonner, le rend plus attachant, poussé par une sensualité vague à laquelle les jeunes lecteurs peuvent s’identifier. Dans cette Chine traversée d’intrigues et de cruelles tortures, cette semi-nudité symbolique d’Enak traduit la conversion du barbare à la civilisation romaine. Celle qui n’a rien à cacher, pas plus le corps que l’âme. D’où la force symbolique du poison qui s’écoule sur sa poitrine nue, sans l’atteindre au cœur, à la fin de l’album.

L’homme nu – comme le dira Simenon – est structuré par une force intérieure qui lui vient de l’éducation. Le prince Lou Kien ne s’y trompe pas, qui tombe amoureux de cette grande santé que lui n’a pas, de cette jeunesse morale et vigoureuse, de cette liberté sereine presque divine.

L’homme nu – comme le dira Simenon – est structuré par une force intérieure qui lui vient de l’éducation. Le prince Lou Kien ne s’y trompe pas, qui tombe amoureux de cette grande santé que lui n’a pas, de cette jeunesse morale et vigoureuse, de cette liberté sereine presque divine.

‘L’empereur de Chine’ est le double inversé du ‘Prince du Nil’. Enak a grandi dans la lumière d’Alix, il est devenu romain, il a appris à relativiser les faveurs des puissants. Son amour pour Alix est désormais fidèle. Lorsque son ami est soupçonné de complot, dénudé, empoigné, ligoté, jeté dans une cage à demi-immergée (souvenir des prisonniers du Vietcong), Enak plaque le prince qui veut le garder auprès de lui pour courir le sauver. Il se rachète ainsi de sa lâcheté précédente aux yeux des lecteurs. L’auteur s’est pris à l’aimer, lui qui a déclaré qu’on ne dessinait bien que qui l’on aime. Le vocabulaire appliqué à Enak est le même que celui appliqué jadis à Alix : « et c’est l’âme et le cœur déchirés qu’il est reconduit dans le palais » (p.32). Enak doit être enterré vivant tel une bête favorite avec le prince mort de ce qu’il lui a brisé le cœur. Ce qui donne cette scène dessinée étonnante où Enak, a demi-drogué, n’avale pas le poison qui s’écoule sur son menton et sur son torse, sorte de lien post-mortem du prince qui l’aimait trop et que sa bouche refuse. Alix le sauvera en le portant comme une Pietà.

Si Enak a encore peur dans le noir (‘La tour de Babel’), s’il s’endort parfois sur les genoux d’Alix (‘Le cheval de Troie’), il résout l’énigme égyptienne en faisant fonctionner ses petites cellules grises et donne des conseils à Alix dans ‘Ô Alexandrie’. Corps encore en devenir mais esprit qui s’affirme, le dessin de Jacques Martin exprime à la fois l’idéal grec et la vie qui grandit. La beauté physique est le reflet de la beauté morale : Enak n’était que joli animal dans ‘Le prince du Nil’, surtout ligoté torse nu dans un puits où l’attendent des rats ; il prend la beauté de l’éphèbe dans ‘L’empereur de Chine’. Les corps des garçons sont harmonieux, bien dans leur peau, naturels. Jacques Martin dessinera les filles de même lorsque la bien-pensance le lui permettra, tel Malua, Saïs ou Lidia.

Mais très vite Enak aura quinze ans, corps robuste et âme fidèle. Il sera présenté parfois tout nu ou couché tout à côté de son aîné. D’où l’introduction de plus en plus manifeste des filles, amoureuses souvent d’Alix mais parfois tentées par Enak, plus « mignon » selon le standard asiatique. Quinze ans, c’est l’âge légal des amours autorisés par la loi. Jacques Martin ne fait que suggérer, c’était dans les mœurs antiques, mais l’âme compte plus que la chair en catholicisme – à la suite des Grecs antiques. L’amitié des deux garçons peut fort bien rester « platonique », rien ne s’y oppose, ni l’antiquité, ni la loi, ni l’auteur. L’érotisme est souvent dans l’œil des lecteurs adultes, pas dans celui des adolescents. Cette ambiguïté fait le charme des albums.

Pour une synthèse des aventures d’Alix, voir ‘Alix Orphelin du 21 janvier‘ sur ce blog.

Dessins de Jacques martin tirés des albums chez Casterman :

Tous les Alix chroniqués sur ce blog

Commentaires récents