1929-1933, quatre années qui ont vu la montée du parti nazi avec la crise économique mondiale, sur les ruines morales de la défaite de 1918, puis sa redescente électorale. Contrairement au mythe, le NSDAP n’a jamais eu la majorité des votes à l’échelle nationale, ses résultats ont « atteint un quasi-plateau entre avril et juillet 1932, avant de connaître un recul marqué entre les élections législatives du 31 juillet et celles du 6 novembre » (intro). Pourquoi donc Hitler est-il devenu chancelier (équivalent de notre Premier ministre) ? – A cause des irresponsables. D’où le titre.

Outre le rappel fin des épisodes historiques, ce livre vise à alerter sur les analogies entre l’Allemagne de Weimar et la France actuelle. « Le pouvoir, qui ne repose sur aucune base électorale, décide de faire alliance avec l’extrême droite, avec laquelle il partage, au fond, à peu près tout (…) Il s’agit de capter son énergie au profit d’un libéralisme autoritaire imbu de lui-même, dilettante et, in fine, parfaitement irresponsable… » Johann Chapoutot est professeur d’Histoire contemporaine à Sorbonne Université et surtout spécialiste de l’histoire du nazisme et de la modernité occidentale.

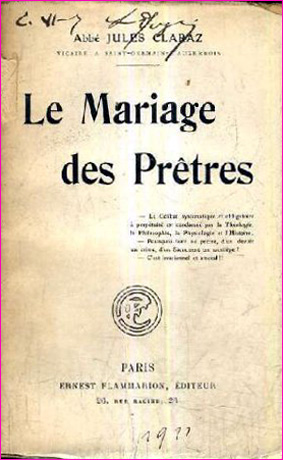

La camarilla entourant Hindenburg, président de la République de Weimar depuis 1925 et les élites économiques conservatrices ont laissé aller Hitler au pouvoir. Par convictions conservatrices que « tout » valait mieux que la chienlit de la République, par mimétisme de caste – pire : par inertie. Comme si c’était inévitable, le balancier de l’Histoire, la pente nationale allemande. Les dirigeants ont, par le choix et leurs ralliements successifs, amené Hitler à être nommé, sans majorité, chancelier du Reich. « Le ‘bolchevisme culturel’ [féminisme, homosexualité, modernité urbaine] dénoncé sans cesse (… est) une entreprise d’affaiblissement et d’efféminement de la nation, dévirilisée par les cajoleries permanentes d’un État maternant qui, au lieu d’éduquer à la lutte pour la vie, ne cesse de panser, soigner et bercer une population habituée, non à lutter, mais à recevoir la becquée des allocations. Cette idée, typique du darwinisme social le plus radical, par ailleurs défendue avec vigueur et constance par les nazis eux-mêmes., est le cœur nucléaire de la philosophie sociale des partisans du ‘nouvel État’ » ch.VI. On se retrouve plus ici chez Trump et Vance que chez Le Pen ou Maréchal, mais… une fois au pouvoir, quelle serait la pente ? Mimétique ? Moi aussi « la tronçonneuse » ? Moi aussi le « prenez-vous en main » ?

La tentation de l’autoritarisme, en période de crise, est permanente. Un Parlement ne décide qu’après longs débats et compromis – encore faut-il que « les partis » soient prêts aux compromis. Aujourd’hui, les Insoumis sont contre, ils veulent le chaos pour imposer directement leur loi. Hier en Allemagne, la même tentation existait : « Le chancelier du Reich (…) fixe les lignes directrices de la politique, mais uniquement parce qu’il est porté par la confiance du Reichstag, c’est-à-dire par une coalition instable et non fiable. En revanche, le Reich-Président a la confiance du peuple entier, non pas indirectement par l’intermédiaire d’un Parlement déchiré en partis, mais immédiatement sur sa personne » ch.II. Ainsi analysait Carl Schmitt en novembre 1932, prônant un « libéralisme autoritaire », et les nazis lui ont donné raison.

Faut-il pour cela pousser l’analogie si loin ? Si l’histoire ne se répète jamais, pas plus qu’on ne se baigne deux fois dans la même eau d’un fleuve, les tendances humaines restent stables, tout comme le fleuve continue de couler. Ce pourquoi la fin de la République de Weimar offre « des leçons » – dont on sait que personne ne tient jamais compte, le monde étant censé commencer avec ceux qui en parlent.

Mais quand même : « Une politique d’austérité dogmatique qui aggrave la crise et la misère ; un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social allemand à coup de 48-2 ; une gauche sociale-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d’éviter le pire ; un régime politique qui, à partir de 1930, se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants dans les mains faillibles d’un homme pas exagérément intelligent, mais orgueilleux et buté ; le règne des entourages qui, par une logique de darwinisme inversé, celle de la courtisanerie, promeut les plus incompétents et les moins dignes, ceux qui sont prêts à s’avilir pour devenir des ‘conseillers’ (…). Une dissolution ratée ; une seconde dissolution dangereuse, inepte, vu le contexte de croissance de l’extrême-droite mais demandée par cette même extrême-droite et accordée en gage de bonne volonté ; une défaite cuisante aux législatives ; le refus de tenir compte des résultats des élections », etc. etc… (Épilogue). Sans parler des magnats de presse et de médias qui « nazifient ».

C’est un peu trop amalgamer les époques. Macron n’est pas Hindenburg, il n’en a ni le grand âge, ni la bêtise butée, ni les mêmes conseillers grands propriétaires ; les médias sont encore divers et ceux de Bolloré n’attrapent pas tout, ni ne « nazifient » à tout va ; ils imitent plutôt le Trompeur et son vice, le catho tradi Vance, né James Donald Bowman. Le capitalisme contemporain n’est pas darwiniste social, sauf chez les libertariens à la Musk – en témoignent les entreprises comme Danone, Bouygues et d’autres, qui ont compris que les salariés comptaient autant que les actionnaires apporteurs de capitaux, lesquels ont aussi des « valeurs » qu’il serait vain de mépriser sous peine de boycott (ainsi Tesla récemment).

Une identité de rapports, plutôt qu’une identité de forme, dit l’auteur – soit. Ecoutons-le donc, et observons les tendance à l’œuvre – dont celle qui pousse Trump à « devenir roi » aux États-Unis, le grand MAGA (Make America Gaga again). Après tout, l’argent, la science, la guerre, cette conjonction qui fit Hitler, sévit aujourd’hui à plein aux États-Unis, en Chine, en Russie…

Nous aurons été prévenus.

Johann Chapoutot, Les Irresponsables – qui a porté Hitler au pouvoir ? 2025, Gallimard, 304 pages, €21,00, e-book Kindle €14,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents