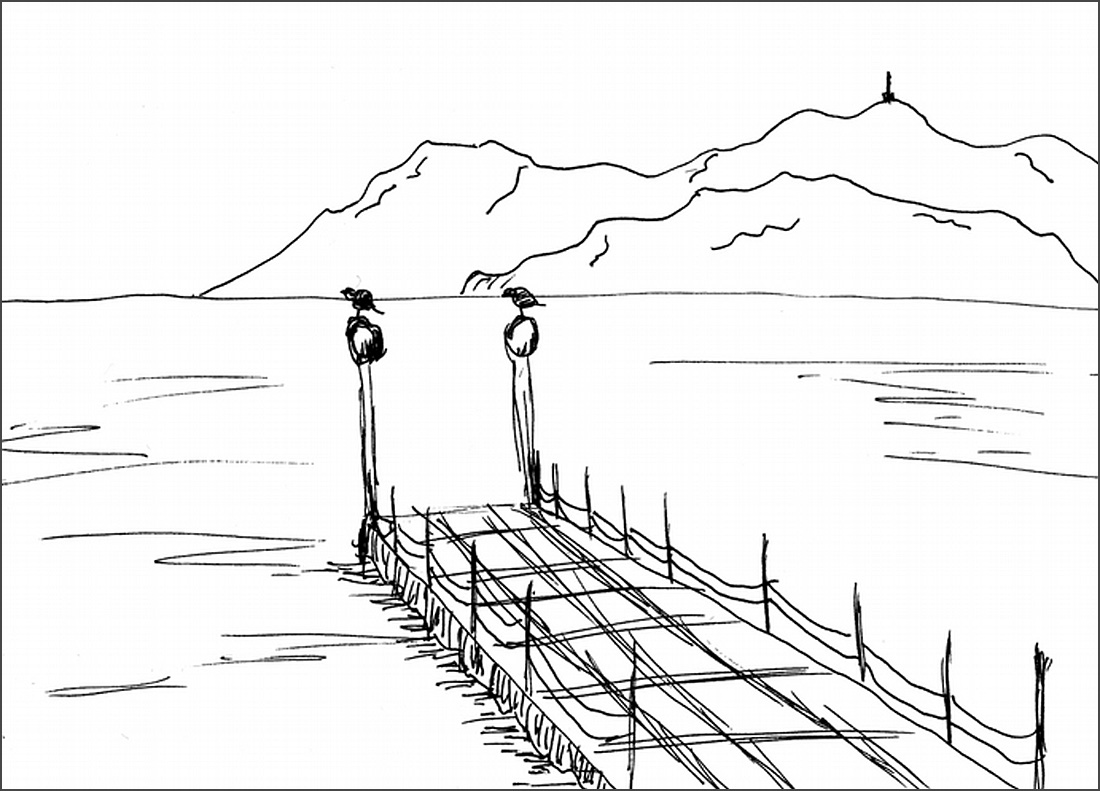

Écrivain-voyageur Tesson sur le pont ! Il délaisse les solitudes sibériennes, les périples en moto, la montagne himalayenne, les chemins noirs de la France oubliée, pour cet arc des fins de terre (Finisterre, Finistère, Land’s End, cap Mizen, cap Wrath), qui va des côtes de Galice à l’extrême fin de l’Écosse. Un arc celte qui marque la fin de cette grande migration du néolithique depuis le Caucase vers l’Ouest, avant la traversée en coracle des prêcheurs irlandais, puis des pêcheurs écossais, puis des marins génois partis d’Espagne avec Colomb, puis du Mayflower en 1620. Il embarque sur un voilier de 15 m avec deux amis français, l’un rencontré en Sibérie, l’autre ex-nageur de combat ; il accueillera en route un grimpeur pour les stacks, ces pitons rocheux détachés par l’érosion de la falaise, puis une fille rousse, préraphaélite dit-il, pour passer le canal calédonien.

Sylvain Tesson reste résolument aux marges de notre siècle numérique, de notre civilisation américanisée à outrance (jusqu’aux outrances de Trompe qui vont peut-être la faire refluer). Il revivifie les lointains, les confins, les destins. Les Celtes sont pour lui les explorateurs de l’Europe, les arpenteurs du monde connu, les yeux couleur de mer, délavés par l’horizon. Il salue le mythe (et il a raison), malgré les professeurs qui récusent la celtitude absolue au nom de la science (et ils ont raison). Le mythe est un moteur de foi, la science est quête du réel – ce sont deux ordres différents, complémentaires, comme Nietzsche l’a montré.

Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes ont créé la légende du roi Arthur, petit chef de guerre dans le réel, et christianisé le paganisme celte par la geste des chevaliers de la Table Ronde, cherchant un Graal impossible, jamais atteint, tel un lièvre d’entraînement pour les courses de chiens. Les romantiques ont poursuivi la celtitude avec Walter Scott, Victor Hugo, mais aussi Chateaubriand, Louis Aragon, et les poètes, Ossian (qui n’a jamais existé), Yeats ou Wordsworth. Tesson emporte avec lui l’anthologie des poètes anglais de la Pléiade, délavée par le sel, et il avoue s’en servir d’oreiller de cuir lorsqu’il dort en bivouac, sous sa tente « de 800 g » (la modernité a du bon).

Il écrit sec, au marteau comme Nietzsche. Chaque phrase, courte, est une affirmation – ce qui déplaît à quelques demoiselles de bureau, choquées d’une telle désinvolture mâle, si l’on en celles qui se croient obligées de faire des « commentaires ». Il tient un journal où il mêle expériences physiques telles la prise de quart en voilier la nuit et les randonnées à pied ou à vélo, et expériences de l’esprit, empli de réminiscences littéraires et d’élévations spirituelles. Il quête de l’absolu dans les moments, ce qu’il appelle « les fées ».

Pas besoin de ces sylphides prépubères en tutu voletant au-dessus des sources du romantisme pour percevoir la magie de la source telle qu’elle est, dit l’auteur (encore que cela puisse aider les imaginations lentes). « Le merveilleux jaillit sans s’annoncer. Il sourd du ciel, de l’eau, de la terre ou d’un visage. C’est un clignement. On le cherche, il se refuse ; on le veut saisir, il a disparu. Il est difficile à capter, encore plus à définir (…) On a intérêt à se tenir aux aguets » p.77. L’illumination est un choc physiologique avant d’être un choc psychologique. « Ce matin, après les vers de Wordsworth, je reçus une révélation de l’unité. Une onde naissait de l’origine. Elle se réverbérait dans le corps. On percevait un étourdissement. Jack Kerouac appelait satori cette expérience morale doublée de son effet physiologique. Autre explication, dit Humann : « Tu n’as rien avalé depuis hier midi » p.171. La spiritualité ne va pas sans humour, et le corps se rappelle aux émois de l’âme. Il n’en est pas détaché, et c’est cela qui est bon chez Tesson : il ne se prend pas au sérieux.

Finalement, a-t-il trouvé son Graal ? Il est prêt à le penser, sur la fin du périple. « Avais-je atteint le Graal au sommet de ce stack ? Sur la plate-forme, suspendue entre ciel et mer, je me tenais sur un point de contact entre le réel et l’idéal. Le réel, c’était le grès. L’idéal, le sentiment qui me gonflait le cœur d’être rendu là où je me devais d’être. (…) Pendant plus de deux mois, j’avais baptisé ‘surgissement de la fée’ cette convergence des sensations, des émotions, des observations, cette croisée de transepts. Quelque chose pouvait apparaître pour peu qu’on s’en donnât la peine » p.195.

S’il privilégie les rocs, les falaises, les menhirs, ces bornes immuables du temps, s’il passe trop vite sur ces îles au large de l’Irlande que sont les Blasket et les Skellig, que j’ai trouvé si belles et si vivifiantes, il note en passant quelques regards sur les gens, comme ces vieilles anglaises aux cheveux bleus et pulls fuchsia, ou bien multicolores, ou encore ces collégiens anglais se jetant de la jetée dans une mer à 12° – pour eux, c’est l’été. Ou cet art du jardin bien taillé, les enclosures des champs comme des home, ces vérandas qui mettent l’Anglais en aquarium sous le climat lavé de pluie.

Un beau périple, ciselé littéraire, où l’observation personnelle est pétrie de références d’auteurs. Une science du voyage, hors des hordes, sur les marges, cinq pieds au-dessus du banal. De quoi faire envie (aux velléitaires qui ne s’y risqueront jamais), de quoi faire enrager (« celles et ceux » – comme on croit obligé de dégoiser aujourd’hui – qui sont heurtés par ce dilettantisme qu’ils prennent pour du snobisme). Pour moi, je suis sensible à la démarche. C’est un grand petit livre.

Sylvain Tesson, Avec les fées, 2024, Folio 2025, 219 pages, €9,00, e-book Kindle €14,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Sylvain Tesson sur ce blog :

Commentaires récents