Dans ce salmigondis américano-belgo-britannico-français cru, violent et édifiant et au titre faussement anglophone (le vrai n’est pas celui-là), est présentée une tendance carrément fasciste de l’idéologie écolo. Il s’agit de la domination d’une élite croyante en « la planète » qui sait mieux que vous ce que la Déesse veut car elle lui a susurré à l’oreille.

Nous sommes en 2043, dans une génération d’ici. La terre supporte trop d’habitants pour ses ressources et son climat, il faut donc les réduire. Evidemment par la force puisque « les gens » ne sont pas raisonnables mais adorent baiser et que « le peuple » ne sait jamais ce qu’il fait (tous les dictateurs le croient). Stérilisation, pilule, exhortations des religieux ayant viré leur cuti nataliste, avortement – rien de ce qui pourrait neutraliser la bombe P (pour Population) n’est pris en compte dans ce thriller de science-fiction primaire mais efficace.

Est donc instaurée d’une main de fer d’Etat la politique de l’enfant unique assurée par le Bureau d’Allocation des Naissances, politique plus radicale encore qu’en Chine au XXe siècle. Même les plus maolâtres n’avaient pas osé : tout enfant supplémentaire est impitoyablement enlevé à ses parents quel que soit son âge et « cryogénisé » pour le futur, lorsque la planète aura retrouvé un équilibre. Un mensonge, évidemment : les petits sont purement et simplement incinérés, éradiqués, éliminés en four crématoire ! Une politicienne qui se pare du titre de « docteur » assure la promotion de cette façon de faire hygiénique et efficace. Nicolette Cayman dont le nom signifie à la fois mâle et caillou, non sans un certain relent de lobby élitiste (Glen Close), ne sourit jamais des yeux, elle grimace de la bouche, en politicienne aguerrie au mensonge (houps ! à la « vérité alternative », celle qu’on a besoin de croire selon Tromp). Les enfants surnuméraires vivront mieux plus tard ? Feignons de l’accepter, après tout c’est pour leur bien.

Il se trouve qu’en cette année 2043, avec les saloperies chimiques qu’on avale dans la bouffe et les saloperies non moins chimiques qu’on respire dans l’atmosphère, la génétique est passablement déréglée et les fausses couches, les malformations ou les naissances multiples ne sont pas rares. Terrence Settman (Willem Dafoe) voit sa fille accoucher de… sept petites filles ! Comme le nombre de jours que Dieu usa pour créer le monde, mais aussi les sept péchés capitaux. La bible n’est jamais loin pour séduire les spectateurs anglo-saxons. Mais cela tue la génitrice et le grand-père se trouve face à son destin. Il commence méthodiquement à nommer chacune, selon l’ordre de sa sortie de l’utérus, du nom d’un jour de la semaine. Il les élève en secret, n’en faisant paraître qu’une à la fois chaque jour de la semaine, au seul nom officiel de l’enfant unique déclaré de la famille, celui de leur mère Karen (Clara Read en multipliée). Et chaque soir, une réunion est organisée avec toutes les petites filles pour que celle qui est sortie puisse dire aux autres tout ce qui lui est arrivé, permettant à la suivante de poursuivre son rôle sans à-coup.

Lorsque l’une d’elle transgresse les règles, sortant en catimini pour faire du skate alors que l’une de ses sœurs est elle-même de sortie, elle tombe et se blesse à la main. Il faut l’amputer d’une phalange – donc amputer chacune des autres ! C’est ça où la mort (houps ! la « cryogénisation » pour le futur, restons politiquement correct !). La leçon – très américaine – est apprise : contre l’Etat et ses aberrations, vivons cachés, en clan familial comme au temps des pionniers, avec nos propres règles.

Cela dure trente ans, jusqu’en 2073. « Karen Settman » (Noomi Rapace en surmultipliée) est devenue cadre dans une banque intitulée EuroBank, signe que le film est multiculturel (sous domination américaine). Son collègue et rival Jerry (Pål Sverre Hagen) la drague mais « elle » ne veut pas ; si chacune des filles a sa personnalité, certaines ne sont pas attirées par le sexe mais surtout la vie en commun avec un homme leur est impossible, ce serait reléguer les autres sœurs dans l’appartement à jamais. Dans la semaine, la fille dont le prénom est celui du jour endosse la robe de banquière, la perruque noir corbeau, se maquille en rouge vif et se perche sur ses hauts talons pour aller au bureau. Jusqu’au jour où l’une d’elle, la plus hardie, décide de rompre le pacte commun…

C’est le début de la fin, que le grand-père ne verra pas parce qu’il est décédé avec le temps. Un soir, Lundi ne rentre pas et les filles s’interrogent : que faire ? Mardi décide d’aller au travail comme si de rien n’était. Au travail, tout se passe bien mais, lorsqu’elle sort, le véhicule noir aux vitres obscures (mélange de 4×4 du FBI, de berline nazie et de corbillard) la cueille. Elle est arrêtée et emmenée au Bureau d’Allocation des Naissances. Cayman l’attend, elle sait tout et lui apprend que sa sœur est en cellule. Elle ordonne à ses sbires d’aller tuer toutes les autres. Le spectateur comprendra pourquoi elle en garde deux et pas sept.

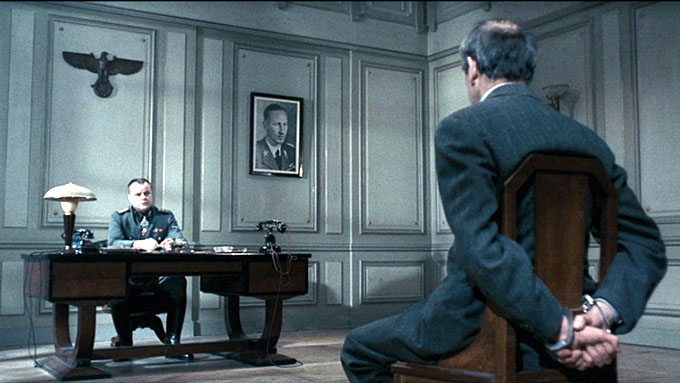

A l’aide d’un œil arraché à la prisonnière (beurk !), les flics zombies « obéissant aux ordres » comme des fonctionnaires zélés du IIIe Reich, avec à leur tête un technocrate en costume cravate à l’américaine, impitoyable autant que sadique, neutralisent les sécurités de l’immeuble, tuent d’une balle dans la tête le gardien (comme par hasard noir) et montent à l’appartement où ils se préparent à faire un massacre avec leurs armes à reconnaissance digitale (seul celui dont les empreintes sont reconnues peut actionner l’arme). Cela ne se passe pas comme ils l’avaient prévu et les filles, qui se sont entraînées durant des décennies contre une attaque, parviennent à les tuer tous, non sans en laisser une sur le parquet : Dimanche, crevée au ventre par un couteau de cuisine (un genre d’avortement primaire pour les agents entraînés).

Les sœurs supputent que la trahison vient de Jerry, frustré de ne pas parvenir à baiser et qui vient de se voir souffler une promotion sous le nez au profit de Karen Settman. Mercredi, car c’est son jour, va chez lui pour en apprendre un peu plus. Jerry ne soupçonne rien des jumelles mais a soutiré du système informatique un contrat préparé par ladite « Karen Settman », sa collègue. Il initie un versement illégal d’une grosse somme au profit de la campagne politique de Nicolette Cayman. Comme Jerry est surveillé par les agents du Bureau sur ordre de la politicienne, il est tué par un sniper depuis l’appartement en face et Mercredi doit fuir. Elle se fait aider de ses sœurs à l’appartement, qui la guident pour trouver des portes de sortie. Mais, comme elle hésite trop à sauter d’un toit à l’autre, le chef des agents la tue d’une balle et la précipite dans le vide. Sur les sept, il n’en reste que trois à la maison – un vieil immeuble roumain au tournage.

C’est alors que l’on sonne à la porte… C’est un agent du Bureau, mais tout seul. En fait, Adrian, grand mec musclé (Marwan Kenzari), est tombé amoureux de Lundi, seul jour de son service au contrôle. Samedi se fait passer pour elle sous le prénom générique de Karen mais elle n’a pas la perruque et Adrian découvre une blonde aux cheveux mi-long à la place d’une brune en catogan. Qu’à cela ne tienne, il l’emmène chez lui et ils font l’amour longuement. Samedi, avant de se faire déflorer, profite du broutage de chatte préliminaire pour connecter son bracelet d’identification au sien et ouvrir l’accès au central du Bureau pour les deux sœurs actives. Elles apprennent ainsi où est détenue Lundi.

Mais le Bureau a des espions partout, notamment des caméras de surveillance et des détecteurs numériques. Il investit l’appartement d’Adrian, parti au travail, et abattent en live Samedi d’une balle dans la tête. Les deux sœurs ont tout vu grâce à la caméra bracelet de leur jumelle. Le film n’est pas avare de violence crue et brutale, les tueries ont lieu en direct et sans prévenir, les états d’âme sont réduits à néant et l’obéissance aveugle aux ordres un principe. L’Administration ne réfléchit pas, elle exécute ; tuer une femme ou un gosse est un travail comme un autre à condition qu’il y ait des « ordres ». Toute conscience a disparu, les nazis n’avaient pas inventé mieux.

Comme le Bureau attaque à nouveau l’appartement, Jeudi fuit et Vendredi reste ; elle a toujours été la plus intello, la plus timide, la plus renfermée sur le cocon. Elle fait exploser l’appartement en usant du micro-ondes et du robinet à gaz, neutralisant l’équipe d’agents, sauf l’inoxydable chef sans pitié évidemment resté en retrait et muni d’un gilet pare-balles. Jeudi avoue tout à Adrian et ils décident d’infiltrer le Bureau pour délivrer Mardi.

La politicienne se voit déconsidérée en direct, la caméra de bracelet de Jeudi ayant enregistré le processus de « cryogénisation » des enfants au Bureau d’Allocation des Naissances : on y voit nettement une fillette cramer. Cayman encourt la peine de mort mais elle persiste et signe, en vraie croyante du Savoir : There is No Alternative, le seul salut possible de l’Humanité est de zigouiller les gamins en trop.

Surtout les filles dirait-on (comme en Chine) : on ne voit aucun petit garçon dans le film. Et les sbires exécutants sont très souvent nègres ou basanés, aux ordres de porteurs de noms à consonance juive… qui usent du four crématoire envers les superflus. Tout cela est un peu douteux mais subliminal ; le spectateur lambda n’ira pas aussi loin et s’arrêtera à l’action, très efficace même si elle est parfois assez invraisemblable (la chute de trois étages sur le dos dans une benne d’acier vide, par exemple). Et Noomi « Rapace » mérite bien son surnom, très sexy pour allumer les mâles, même à coup de rangers quand ce sont des « méchants ». Avec une très bonne musique du générique de fin sur la chanson Fire !

Lundi et Jeudi se sont battues et la première révèle avant de mourir qu’elle est enceinte : elle attend des jumeaux. Pour les protéger, elle a trahi ses sœurs. Après des manifestations monstres, la loi sur le contrôle des naissances est abrogée et les embryons de Lundi sont placés en incubateur artificiel. La dernière image montre d’innombrables bébés en couveuses, laissant filtrer l’idée qu’au fond, le contrôle des naissances est peut-être la bonne solution.

Mais probablement pas comme ça. Le fascisme écolo est une dictature autoritaire comme une autre ; il consiste, comme toutes les dictatures, à vouloir faire le bien du « peuple » malgré lui parce qu’il le trouve niais et inapte à comprendre.

DVD Seven Sisters (What happened to Monday ?), Tommy Wirkola, 2017, avec Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Marwan Kenzari, Pål Sverre Hagen, Warner Home Video 2017 avec bonus sur les effets spéciaux et entrevue avec Noomi Rapace, 1h58, standard €9.99 blu-ray €14.04

Commentaires récents