Article repris par Medium4You.

Tut ! tut ! les censeurs, les ligues de vertu et autres vierges effarouchées, je vous vois venir ! Tout comprendre n’est pas tout pardonner. En revanche, bien comprendre permet d’éviter la reproduction des fantasmes et obsessions.

F. Mitterrand, ministre, en a fait l’une des personnalités célébrées par la France cette année… jusqu’à ce que le lobby juif lui fasse retirer le nom à peine un jour plus tard (après avoir interdit Stéphane Essel de Normale Sup). Good crif ! comme dirait Snoppy. On peut comprendre, sauf que le communautarisme n’est pas la solution. Le voile sur l’antisémitisme n’est pas plus acceptable que le voile islamique, question de débat démocratique. Planquer la poussière sous le tapis n’est pas faire le ménage ! Au contraire, mettre un couvercle fait toujours monter la pression. Qu’en est-il donc de ce sulfureux Céline ?

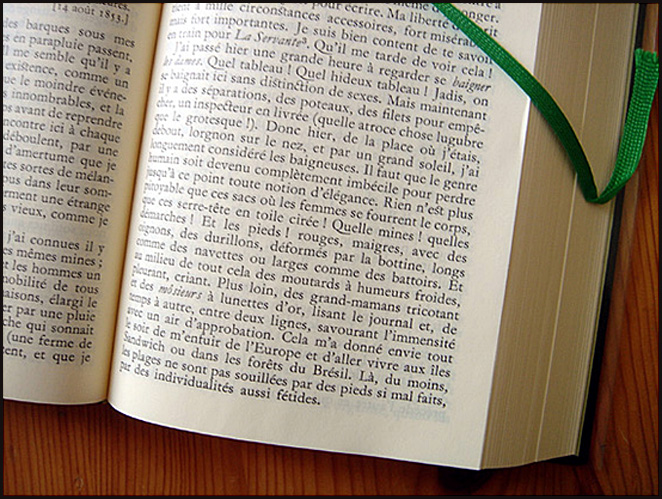

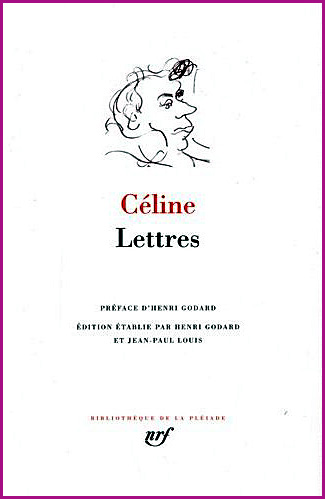

Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, sera mort depuis cinquante ans au premier juillet prochain. Il est né le 27 mai 1894. A son époque, ni le mobile ni Internet n’existaient, ce qui nous fournit une belle moisson de correspondances qui couvrent toute sa vie. La collection la Pléiade, chez Gallimard, a eu l’heureuse idée de forcer le politiquement correct qui voudrait qu’on ne parlât jamais de ce qui fâche et d’éditer en 2009 un choix étendu de lettres, sous la direction d’Henri Godard.

Qu’y apprend-t-on ? Que Céline, tout jeune avait la phobie des microbes, question de milieu et d’éducation, probablement. Qu’il a fait la grande guerre trop tôt et en est resté durablement marqué, jetant aux orties le froc des convenances avec la morale des curés ou des « démocrates ». Qu’il est resté autodidacte, n’ayant jamais été au lycée mais ayant passé ses bacs tout seul, ce qui l’a fait manquer la culture classique et sa maturation. Le « Juif » est pour lui un microbe social, une maladie contre les Aryens, tout ce qui est faiblesse et compromis est « juif ».

Qu’y apprend-t-on ? Que Céline, tout jeune avait la phobie des microbes, question de milieu et d’éducation, probablement. Qu’il a fait la grande guerre trop tôt et en est resté durablement marqué, jetant aux orties le froc des convenances avec la morale des curés ou des « démocrates ». Qu’il est resté autodidacte, n’ayant jamais été au lycée mais ayant passé ses bacs tout seul, ce qui l’a fait manquer la culture classique et sa maturation. Le « Juif » est pour lui un microbe social, une maladie contre les Aryens, tout ce qui est faiblesse et compromis est « juif ».

A 13 ans ½, en 1908, il écrit à ses parents : « Mon ami Kurt et beaucoup de gamins d’ici attrapent des refroidissements, c’est pas épatant : ils sont couverts comme avec du papier à cigarette. Ils ont au plus une chemise de toile, un veston et un gilet, un point c’est tout. Ils attrapent à ce régime une espèce d’influenza qui dure juste deux jours, c’est une maladie qui règne chaque hiver et qui paraît aux parents toute naturelle. Je prends beaucoup de précautions depuis que mon ami a cela. Je ne mets plus les pieds dans la maison et je suis toujours des plus prudents. Cela n’a rien d’épidémique et je suis bien persuadé que bien couvert et prenant toutes les précautions nécessaires je n’attraperai rien… » (p.34). Il précise, à 45 ans : « Enfant tous les conseils de santé m’ont été prodigués, je suis hygiéniste, formé à l’hygiène stricte depuis mes couches » (p.448). A l’une de ses petites amies en 1932 : « attention aux maladies » (souligné) p.337 puis, en 1933 à Robert Denoël : « L’eau de la Vendée est pleine de typhoïde » (p.394). Le sale, le caché, le grouillant, voilà ce qu’il hait.

Quant à la morale elle ne peut être que pratique, après la guerre « patriotique » la plus imbécile que le monde développé ait connue, fomentée par le parlementarisme des partis. Il écrit en 1934 à Elie Faure : « Tout système politique est une entreprise de narcissisme hypocrite qui consiste à rejeter l’ignominie personnelle de ses adhérents sur un système ou sur les « autres ». Je vis très bien, j’avoue, je proclame haut, émotivement et fort, toute notre dégueulasserie commune, de droite ou de gauche, d’Homme. Cela on ne me le pardonnera jamais » (p.416). Un peu plus tard au même : « Le complexe d’infériorité de tous ces meneurs est palpable. Leur haine de tout ce qui les dépasse, de tout ce qu’ils ne comprennent pas, visible. Ils sont aussi avides de rabaisser, de détruire, de salir, d’émonder le principe même de la vie que les plus bas curés du Moyen Âge » (p.418). Voilà « le Juif » plein de ressentiment qui pointe.

Car tous ceux qu’il n’aime pas deviennent « Juifs », comme Henri Beyle, dit Stendhal. Obsession de la décadence, de la pourriture, des bassesses encouragées pour acheter le pouvoir. En 1936, il écrit au journal Le Merle blanc : « Dès qu’un homme se croit à l’abri, dissimulé, il nous montre ce qu’il est vraiment dans le fond de son âme. Un con et un assassin » (p.510).

Sa paranoïa antisémite et sa « mystique raciale » se révèlent après les critiques baveuses sur son livre, ‘Mort à crédit’, paru en mai 1936. La montée du Front populaire et de son leader Blum, sa démission forcée en juin 1936 du dispensaire de Clichy dirigé par un Juif où il officie depuis douze ans, le font délirer. Il se sent persécuté et trouve un bouc émissaire en l’image du Juif suceur de sang, mythologie d’époque. Pourtant, avant cette date il encourage le mariage de son amie Cillie, Autrichienne, avec le juif Max qui lui a fait un enfant (et qui ira en camp de concentration). Il reste ami avec Elie Faure, médecin et historien d’art qu’il admire, bien qu’au quart juif comme il l’écrit lui-même.

Lucide par instant, il explique en 1938 à Lucien Combelle : « Le Juif n’explique pas tout, mais il catalyse toute notre déchéance, toute notre servitude, toute la veulerie râlante de nos masses, il ne s’explique lui, son fantastique pouvoir, sa tyrannie effarante, que par son occultisme diabolique, dont ni les uns ni les autres ne voulez être conscients. (…) Bien sûr que le Blanc est pourri ! (…) – mais le Juif a su gauchir cette pourriture en sa faveur, l’exploiter, l’exalter, la canaliser, la standardiser, la monopoliser comme personne. (…) Désorganisés contre férocement organisés – Larves contre fourmis. Libéraux contre racistes ! où allez-vous ! » (p.564). D’ailleurs, l’antisémitisme n’a pas vraiment pris en France, il s’agit plus d’une lutte pour les places que d’un racisme mythologique, à l’allemande. Il l’écrit en mars 1942 à Jacques Doriot : « Combien sommes-nous d’antisémites en tout et pour tout sur notre sol ? Je ne parle pas des badauds. A peine une petite préfecture !… et, parmi ces émoustillés, combien de chefs ? valables, armés, présentables ? Une douzaine… En ce moment décisif, inspiré, mystique, à quelle tâche les voyons-nous passionnément s’adonner ? A se tirer dans les pattes ! Ne parlons pas de la troupe, un seul souci : éliminer, dénigrer, exclure, reléguer au second plan le rival possible ! Moi ! moi ! moi ! envers et contre tous… La maladie du crapaud, jalousie ! Chacun vedette ! et seul en scène ! au palmarès ! au micro ! à l’Élysée ! Et merde donc pour l’équipe ! (…) Et crèvent tous les cons d’Aryens ! (…) La cause est perdue. Elle finit même, à tout prendre, par vous écœurer un peu, cette cause aryenne impossible » (p.691).

Lucide par instant, il explique en 1938 à Lucien Combelle : « Le Juif n’explique pas tout, mais il catalyse toute notre déchéance, toute notre servitude, toute la veulerie râlante de nos masses, il ne s’explique lui, son fantastique pouvoir, sa tyrannie effarante, que par son occultisme diabolique, dont ni les uns ni les autres ne voulez être conscients. (…) Bien sûr que le Blanc est pourri ! (…) – mais le Juif a su gauchir cette pourriture en sa faveur, l’exploiter, l’exalter, la canaliser, la standardiser, la monopoliser comme personne. (…) Désorganisés contre férocement organisés – Larves contre fourmis. Libéraux contre racistes ! où allez-vous ! » (p.564). D’ailleurs, l’antisémitisme n’a pas vraiment pris en France, il s’agit plus d’une lutte pour les places que d’un racisme mythologique, à l’allemande. Il l’écrit en mars 1942 à Jacques Doriot : « Combien sommes-nous d’antisémites en tout et pour tout sur notre sol ? Je ne parle pas des badauds. A peine une petite préfecture !… et, parmi ces émoustillés, combien de chefs ? valables, armés, présentables ? Une douzaine… En ce moment décisif, inspiré, mystique, à quelle tâche les voyons-nous passionnément s’adonner ? A se tirer dans les pattes ! Ne parlons pas de la troupe, un seul souci : éliminer, dénigrer, exclure, reléguer au second plan le rival possible ! Moi ! moi ! moi ! envers et contre tous… La maladie du crapaud, jalousie ! Chacun vedette ! et seul en scène ! au palmarès ! au micro ! à l’Élysée ! Et merde donc pour l’équipe ! (…) Et crèvent tous les cons d’Aryens ! (…) La cause est perdue. Elle finit même, à tout prendre, par vous écœurer un peu, cette cause aryenne impossible » (p.691).

Les Français vaincus en 1940, le Parlement socialiste et radical-socialiste vautré aux pieds de Pétain, la foule veule qui rampe devant l’Occupant, voilà qui excite l’ire célinienne. En mai 1942 : « les dégoulis tropicaux avachis américano-youtres (…). Ajoutez à cette mélasse une bonne dose branleuse de mélancolie slavo-chinoise et le complot sera complet… Enculez l’aryen ! c’est le grand programme. Lui ramollir l’oignon, c’est le rêve de tous vos Lewis et de vos Stravisky biscornus – Les bougres savent bien ce qu’ils font… ! » (p.704).

Comment réagir ? Par l’éruption. Tel est le style de Céline, qu’il explique complaisamment en 1943 à Robert Brasillach : « Passer dans l’intimité même du langage, à l’intérieur de l’émotion et du langage, à l’aveugle pour ainsi dire comme le métro sans se préoccuper des fâcheux incidents de l’extérieur. Une fois lancé de la sorte, arriver au bout d’émotion en émotion – au plus près toujours, au plus court, au plus juste, par le rythme et une sorte de musique intime une fois choisi, à l’économie, en évitant tout ce qui retombe dans l’objectif – le descriptif – et toujours dans la transposition » (p.739). Il force un peu l’excuse, mais se révèle sur le fond en 1946 à Thorvald Mikkelsen, son avocat danois : « Aurais-je inventé l’antisémitisme ? (…) L’antisémitisme est aussi vieux que le monde, et le mien, par sa forme outrée, énormément comique, strictement littéraire, n’a jamais persécuté personne. D’autant que je n’ai jamais dans mes livres recommandé aucune mesure antisémite, j’ai recommandé l’émulation, le réveil des aryens abrutis, et l’union franco-allemande pour la Paix » (p.811).

Voilà comment un homme écorché par son milieu étriqué, traumatisé par la guerre, éreinté pour son style par les critiques ignares, a dérivé vers la paranoïa. Il a trouvé en son époque l’aliment pour son obsession du microbe qui affaiblit les organismes, du cancer qui ronge la société, du « juif » qui foule aux pieds toute morale au profit de l’arrivisme, exploitant sans vergogne les gogos. Mais « le juif » n’est qu’un bouc émissaire commode. Remplacez-le par « bourgeois » ou « capitaliste » ou, plus récemment par « islamiste », et vous aurez le même repoussoir.

C’est cela qu’il faut comprendre : l’antisémitisme est avant tout la haine de soi et de son milieu social étriqué. Charger l’autre de ses péchés permet de se purifier à bon compte, d’exsuder son ressentiment social et national. Célafôtâ ! est le grand cri du déni, il clame bien au-delà des races et des ethnies !

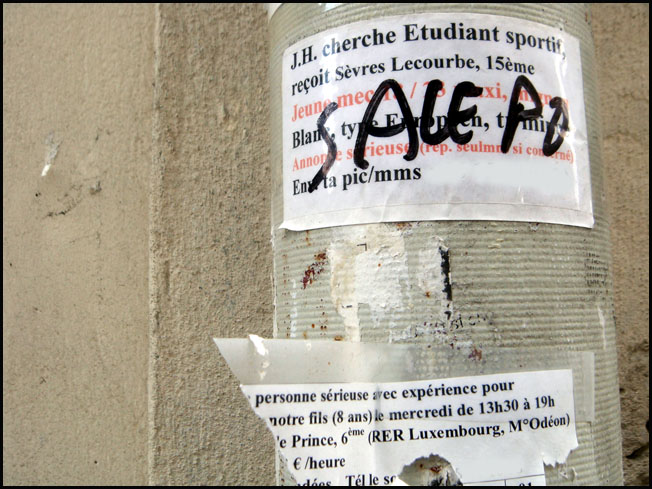

La transparence est donc utile à la démocratie, toute censure ne fait que conforter la théorie du Complot et engendrer l’extrémisme. Ce pourquoi le chœur des pleureuses qui hurle au tabou dès que quelqu’un prononce un mot grossier ne fait qu’amplifier la rancœur de ceux qui voudraient bien savoir. Les associations communautaires qui se font les procureurs de la Vertu ne défendent que des intérêts très particuliers. Les « procès » pour un détail ne font que ridiculiser la notion de justice, la censure des publications que donner envie de les lire, les cymbales bruyantes des « choqués » que mettre au jour l’intimidation d’un groupe restreint.

Oui ! Il faut parler de Céline, de son antisémitisme délirant, de ses préjugés irrationnels, de ses haines enfouies. Car cet antisémitisme pourrait être n’importe quelle déviance, à commencer par celle de qui n’est pas d’accord avec les autres. Faire la lumière reste la seule façon, depuis les Grecs, que nous avons d’écraser l’infâme en démocratie.

Louis-Ferdinand Céline, Lettres, édition Henri Godard, Gallimard Pléiade 2009

Des photos de Céline sur Overblog

Faut-il commémorer Céline ? Rue89 s’interroge, vidéos à l’appui.

Suit le musée d’Histoire fondé en 1931, situé place de la République devant le bassin aux jets d’eau. La chaleur est caniculaire en ce début d’après-midi et les salles obscures du musée sont bienvenues. Sauf que la conférencière francophone, gentille mais incapable de synthèse, ne tarde pas à nous ennuyer. Elle s’en aperçoit heureusement et accélère, résume. Elle réussit mieux la fin que le début. Faut-il en effet parler de chacune des 87 000 pièces que recèle le musée ?

Suit le musée d’Histoire fondé en 1931, situé place de la République devant le bassin aux jets d’eau. La chaleur est caniculaire en ce début d’après-midi et les salles obscures du musée sont bienvenues. Sauf que la conférencière francophone, gentille mais incapable de synthèse, ne tarde pas à nous ennuyer. Elle s’en aperçoit heureusement et accélère, résume. Elle réussit mieux la fin que le début. Faut-il en effet parler de chacune des 87 000 pièces que recèle le musée ? Puis défilent les millénaires… Les traces humaines remontent à 100 000 ans avec les silex taillés moustériens de Satani Dar. Mais l’homo erectus est attesté il y a 1 800 000 ans à Dmenisi. Le VIIe millénaire avant était déjà néolithique avec un nucléus d’obsidienne aux lames bien sorties. L’âge du bronze commence dans la seconde moitié du IVe millénaire, 3000 ans avant le nôtre. D’amusants phallus d’un mètre de haut en tuf, en basalte, montrent une fertilité robuste à qui l’on rendait culte sans pour autant s’asseoir dessus. Ils seraient datés de la fin du IIe millénaire. Le soleil pénètre la terre pour féconder la verdure que l’on récolte en vases féminins pour donner à manger aux hommes. Un vase Karash du IVe millénaire ressemble à une femme enceinte avec son ventre rebondi, ses mamelles en pointe alternées avec des triangles de fertilité et son col en forme de lèvres qui délivrent la nourriture. A Lchasen a été trouvé un char-sépulture du IIIe millénaire avant. Une chaussure de cuir de 3600 avant a été retrouvée, pointure 37, à Areni.

Puis défilent les millénaires… Les traces humaines remontent à 100 000 ans avec les silex taillés moustériens de Satani Dar. Mais l’homo erectus est attesté il y a 1 800 000 ans à Dmenisi. Le VIIe millénaire avant était déjà néolithique avec un nucléus d’obsidienne aux lames bien sorties. L’âge du bronze commence dans la seconde moitié du IVe millénaire, 3000 ans avant le nôtre. D’amusants phallus d’un mètre de haut en tuf, en basalte, montrent une fertilité robuste à qui l’on rendait culte sans pour autant s’asseoir dessus. Ils seraient datés de la fin du IIe millénaire. Le soleil pénètre la terre pour féconder la verdure que l’on récolte en vases féminins pour donner à manger aux hommes. Un vase Karash du IVe millénaire ressemble à une femme enceinte avec son ventre rebondi, ses mamelles en pointe alternées avec des triangles de fertilité et son col en forme de lèvres qui délivrent la nourriture. A Lchasen a été trouvé un char-sépulture du IIIe millénaire avant. Une chaussure de cuir de 3600 avant a été retrouvée, pointure 37, à Areni. Trois gamins d’une onzaine d’années parcourent les salles en s’arrêtant là où leur meneur le veut. Ils sont chez eux, entrent gratuitement, observent sans s’attarder.

Trois gamins d’une onzaine d’années parcourent les salles en s’arrêtant là où leur meneur le veut. Ils sont chez eux, entrent gratuitement, observent sans s’attarder. Nous voyons au pas de charge la salle des tapis, tous ornés d’une croix pour se différencier des tapis musulmans des alentours. Les couleurs sont principalement rouge sombre, bleu-noir, orange. Les motifs figurent souvent l’arbre de vie ou le svastika. Ce symbole aryen tourne dans les deux sens mais l’un signifierait l’infini, l’autre les ténèbres. Hitler aurait choisi le mauvais, mais est-ce bien vrai ? Il me semble que je vois tourner les araignées dans les deux sens sur les tapis et les monuments.

Nous voyons au pas de charge la salle des tapis, tous ornés d’une croix pour se différencier des tapis musulmans des alentours. Les couleurs sont principalement rouge sombre, bleu-noir, orange. Les motifs figurent souvent l’arbre de vie ou le svastika. Ce symbole aryen tourne dans les deux sens mais l’un signifierait l’infini, l’autre les ténèbres. Hitler aurait choisi le mauvais, mais est-ce bien vrai ? Il me semble que je vois tourner les araignées dans les deux sens sur les tapis et les monuments.

Commentaires récents