Nicolas G. n’en est pas à son coup d’essai. Ce thriller passionnant et bien découpé, qui mêle mythe de la vie éternelle, savant éthique et mafias diverses, est son sixième roman. Médecin pneumologue, ex-urgentiste, musicien de rock (groupes Weekend Millionnaire de 1978 à 1991, Dr Rock and the Famous Merengo), manageur médical de la sécurité (coupe du monde de foot 1998, du rugby 2007, Euro 2016 de foot) – et père d’un fils adulte, Yan et d’une fille Nathalia – ce touche-à-tout dynamique réussit à vivre à cent à l’heure sans pourtant se disperser. Comme les aventuriers (ou les chats) il a eu plusieurs vies et sublime son expérience dans ses fictions.

Imaginez : la science a découvert que les cellules humaines peuvent se diviser jusqu’à un certain point limite. Le microbiologiste américain Leonard Hayflick l’a montré en 1965. Cette sénescence réplicative pourrait être contrée si – et là on aborde le domaine de la fiction – l’on découvrait comment manipuler les télomères, ces capuches des brins d’ADN qui permettent la réplication. Dans le roman, un savant l’a réussi, ouvrant la voie à la vie éternelle des cellules. Malheureusement les bonnes cellules comme les mauvaises (par exemples les cancéreuses). Mieux : le savant a réussi à sélectionner les bonnes cellules. Dilemme : offrir cette découverte à l’humanité, ou la taire ? Car des questions éthiques se posent aussitôt : si chacun peut vivre éternellement (ou du moins très très longtemps), qu’en est-il de la démographie galopante, des ressources limitées, de la pollution inhérente à un excès d’humanité ? Dès lors, cette découverte engendrera-t-elle de la contrainte sur le le fait de donner naissance à des enfants ? Sera-t-elle réservée aux riches et aux puissants ? Utilisée à de mauvaises fins de chantage ? Vaste abîme de réflexion… Ce pourquoi le professeur « disparaît ».

Sauf que les mafias diverses, agissant pour le compte de commanditaires puissants, dont la paranoïa permet de croire qu’ils s’entendent pour régenter la planète, veulent mettre la main sur la découverte. Elle est contenue dans une petite clé USB cousue dans une couture du pantalon du savant, protégé par une légion « d’amazones », des femmes initialement kurdes, en guerre ouverte contre l’obscurantisme islamiste, mais qui ont agrégé autour d’elles toutes les dominées qui veulent résister à la puissance du mâle.

Il se trouve que le savant a une fille qui termine médecine. Ida doit encore soutenir sa thèse et officie comme interne au grand hôpital de Stockholm, ville où justement notre héros, Stanislas Verlaine, déjà rencontré dans les romans policiers précédents, se remet d’un choc amoureux, sa femme chérie étant morte, le laissant orphelin une fois de plus après la perte de sa mère étant enfant. Devant se mettre au vert après ses déboires avec le Mandarinia, où il a fait ami avec les abeilles, il a décidé de se perfectionner en criminologie dans le master spécialisé internationalement reconnu de l’université suédoise. Pour cela, il se fait héberger par sa tante, qui a épousé un Suédois aujourd’hui décédé, et qui habite une grande maison avec jardin dont une serre exotique où elle cultive des fleurs et élève des abeilles (ces petites bêtes joueront un rôle dans le thriller). Elle loue le sous-sol aménagé en studios à des étudiants. Il y a là Ida, mal fagotée et enlaidie, souvent de garde de nuit, et Erik, beau footeux suédois grand, beau, musclé, etc. Stan se lie d’amitié avec lui.

Mais il cherche un complément de revenus à sa maigre bourse universitaire et Erik lui parle d’un petit boulot que lui a proposé Ida récemment. Il ne convient qu’aux beaux gosses, jeunes et bien faits. Suspense. Suit alors un chapitre délicieux d’érotisme aux limites, sans jamais dépasser la bienséance. Les Suédois ont la réputation depuis la fin des années soixante d’être spécialistes du plaisir des corps. Un comte et sa comtesse convient à des dîners privés dans leur manoir suédois des riches âgés triés sur le volet, afin de leur faire goûter les désirs. Ils engagent pour cela une « reine » et un « roi » appelé le Phoenix, jeunes beaux, etc. pour s’exhiber en dévoilant lentement leurs corps, et se caresser, sans aller plus loin. Ce qui compte est la montée du désir, pas l’explosion, qui deviendrait pornographique. Après Le dieu du football, ce chapitre étonnant et, avouons-le, captivant tant il renverse les règles habituelles du jeu érotique, le lecteur plonge brutalement dans l’action.

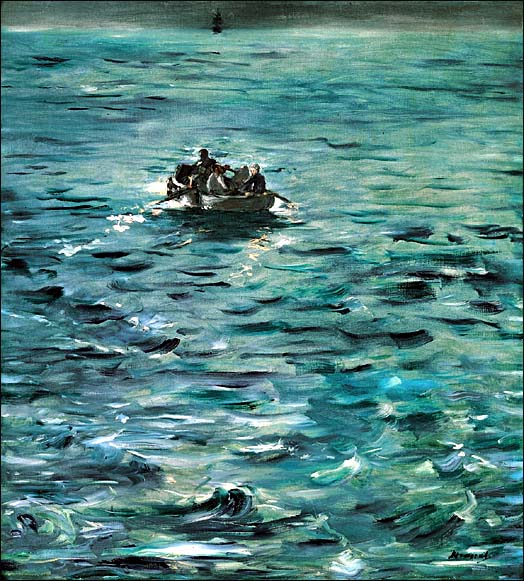

Un commando lourdement armé fait irruption dans le manoir lors d’une soirée mensuelle, à laquelle Erik a décidé de ne pas participer, malgré Ida. Car Ida s’est révélée à Erik et son apparence habituelle n’est pas sa vraie nature. Erik en a été surpris, vexé ; bien que progressivement amoureux, il s’est éloigné pour y réfléchir. Tous les présents à la soirée sont tués, sauf trois filles qui ont pu se cacher, et deux autres enlevées – dont Ida.

Stan, dont les « exploits » s’étalent sur le net, est convié par le chef de la police à venir les épauler, car il a souvent des intuitions hors des procédures et connaît mieux que les autres Ida et Erik, qui lui a décrit le milieu. Un mystérieux sigle, TTAGGG, a été dessiné au sang sur un miroir ; une victime a commencé à écrire « Beati V » avant de mourir. Ce sont des signes que comprennent les initiés. Commence alors un jeu du chat et de la souris avec les tueurs sans scrupules, qui tiennent à ne laisser derrière eux rien ni personne, afin de lessiver toutes traces pouvant remonter à leurs commanditaires. Tout s’accélère, haletant, en chapitres courts. De la belle ouvrage, bien écrite, percutante.

Nicolas Gorodetzky, La limite de Hayflick, 2025, éditions Yanat, 249 pages, €20,00

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Attachée de presse BALUSTRADE : Guilaine Depis, 06 84 36 31 85 guilaine_depis@yahoo.com

Commentaires récents