C’est un gros et long roman, lu dans les années 1970, que je relis aujourd’hui. Certains ont dit que c’était son meilleur ; le plus construit assurément, le meilleur à mon avis non. Il est très bon, dans la lignée du roman-reportage issu de faits vrais mais ses personnages, malgré leur complexité psychologique, ne sont pas sympathiques ; je préfère de loin Le Lion.

L’histoire des cavaliers est celle du destin, une aventure dans la steppe avec l’exotisme afghan du bouzkachi, ce jeu brutal à cheval qui consiste à enlever par tous moyens une carcasse de bouc décapitée pour la placer dans le cercle. C’est un jeu d’hommes, de guerriers, de cavaliers. Il a fasciné Kessel, venu pour tourner un film. Il en a fait le prétexte de son histoire mais l’a transformée au fil des années en véritable odyssée afghane au travers des montagnes de l’Hindou Kouch par le vieux chemin des bouddhas de Bamiyan.

Une façon aux personnages de s’accomplir, d’exorciser les démons qu’ils ont en eux. Tout se passe l’année où le roi Zaher Shah, que Kessel a rencontré, décide pour unifier les ethnies diverses du pays, de faire jouer un grand bouzkachi à Kaboul, la capitale. Le vieux Toursène vainqueur de bouzkachis et éleveur de chevaux pour son maître, a la fonction insigne de gardien d’écurie. Il envoie à Kaboul comme tchopendoz son seul fils Ouroz, d’une quarantaine d’années déjà, avec un cheval sélectionné soigneusement sur des générations. Jehol est déclaré « cheval fou » par les spectateurs parce qu’il a sa personnalité et beaucoup de fougue. Il vaincra à Kaboul au bouzkachi royal… mais sans son cavalier ; un autre l’a monté pour la victoire finale. Ouroz s’est en effet cassé la jambe gauche en voulant réaliser l’acrobatie de ne s’accrocher que d’une cheville à l’étrier pour plonger sur le bouc à enlever. Il est resté sur le terrain.

Oh, certes, l’hôpital moderne de Kaboul plâtre sa jambe et le laisse au repos mais cet orgueilleux musulman peu lettré a été horrifié d’être touché nu par une femme, infirmière. Et il s’évade avec la complicité du cheval Jehol et de son saïs Mokkhi, un géant de 30 ans fidèle et servile. Il ne pourra pas guérir mais, dans sa bêtise, défie le destin. Il frôlera la mort mais deviendra insensible à la souffrance de la chair. Il accomplira une Odyssée avec pour but affiché le retour à la maison mais, pour chemin, celui qui mène à lui-même. Pas d’épouse fidèle ni de fils aimé dans sa maison : il ne possède rien. Il suivra le vieux chemin de Bamiyan plutôt que la route de Kaboul, passera par les lacs du Band-e Amir, rencontrera des nomades qui savent parler aux chiens, une djat tzigane qui sait parler aux chevaux, un gardien de mosquée qui sait parler aux hommes, un berger qui sait élever un fils, une caravane pachtoune où la femme chevauche en égale de l’homme, un éleveur de chèvres dont le bouc a une corne cassée et fait de ce handicap un avantage. Il veut retrouver sa province de Maïmana après avoir arpenté la diversité ethnique et culturelle du pays écartelé en 1950 entre traditions et modernité.

Son père Toursène est autoritaire selon l’islam, chef héréditaire et pater familias qui a répudié sa femme, devenue laide et encombrante. Le fils n’a jamais été aimé, son géniteur lui préférait les poulains. Il veut se faire reconnaître, ce pourquoi il pousse sa chance jusqu’au bout, insensé du quitte ou double, suicidaire par dépit. Il subit à Kaboul la défaite et l’humiliation et le lecteur sait qu’il ne peut y avoir happy end. Le dénouement de l’aventure est incertain. D’ailleurs, en pervers narcissique manipulateur, comme on le dit aujourd’hui, Ouroz va inviter une petite nomade esclave à les suivre, la jetant dans les bras de son serviteur naïf Mokkhi, sachant très bien qu’ils vont vite souhaiter sa mort par cupidité. Il a en effet donné devant témoins son cheval à Mokkhi, testament scellé par un papier dans sa ceinture, et garde cent mille afghanis gagnés dans un pari pour allécher Zéré. Mais c’est pour lui un jeu dans lequel il engage sa vie même, comme d’habitude. Son destin sera de survivre.

Le roman initie un cycle de vie avec Toursène immobile, rigidifié dans ses vieux os et Ouroz nomade, en pleine maturité, qui revient à son point de départ mais par une autre route. Le banquet de justice final montre Ouroz amputé qui achève sa course avec Jehol devant toute la tribu. Mais c’est avant tout un voyage intérieur pour chacun, un cheminement moral vers une certaine sagesse détachée des dogmes formels pour enfin être adulte, « juger dans son cœur et sa raison ». De quoi faire de son infirmité une nouvelle excellence : cela concerne le vieux Toursène, le mûr Ouroz, le serviteur Mokkhi, l’esclave Zéré.

Ouroz est détestable : il montre un orgueil insensé, il est cruel et égoïste comme un loup dont il a le rictus, pousse à la perversité Mokkhi son serviteur fidèle et viole Zéré la nomade qui s’est attachée à Mokkhi et lui a fait connaître le sexe. Il a besoin de souiller et meurtrir, rejeton d’un monde de violence mâle que Toursène finit par tempérer, dont Mokkhi a remords, mais pas Ouroz – jusqu’à ce que son cheval Jehol lui prouve qu’il peut être aimé. Mais il restera seul, ne voulant ni succéder à son père comme gardien des écuries, ni fonder une famille comme Mokkhi qui renonce au cheval, mais aller combattre en solitaire, défier quiconque encore et encore. Comme le dit l’Aïeul de tout le monde, l’ancêtre Guardi Guedj qui conte l’épopée des Afghans mythiques, chacun doit « accomplir au mieux le destin pour lequel un homme a été jeté sur la terre ».

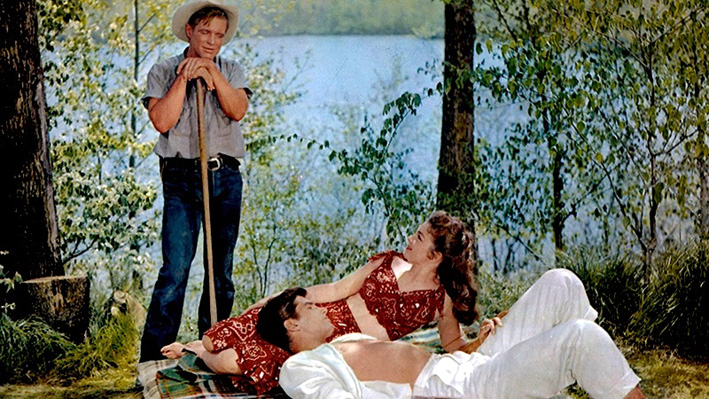

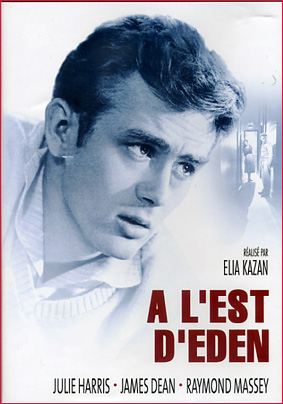

Issu d’un film reportage La passe du diable, le roman fera l’objet d’un autre film de cinéma, The Horsemen de John Frankenheimer avec Omar Sharif en 1970 (VF Les Cavaliers).

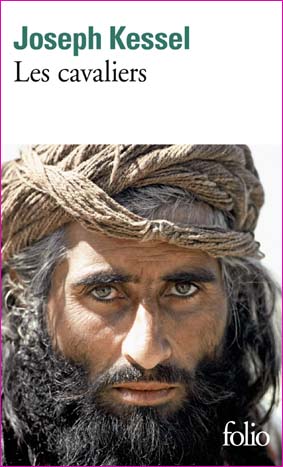

Joseph Kessel, Les cavaliers, 1967, Folio Gallimard 1982, 590 pages, €10.90 e-book Kindle €9.99

Joseph Kessel, Romans et récits tome 2 : Au grand Socco, La piste fauve, La vallée des rubis, Hong-Kong et Macao, Le lion, Les cavaliers, Gallimard Pléiade 2020, 1808 pages, €67.00

Commentaires récents