Dans le bal des populismes, Poutine n’est pas le dernier. Issu du système soviétique dans sa frange à la fois la plus disciplinée et la plus avancée (le KGB), Vladimir est un patriote. Il est russe et aime la Russie. Mais il est un pragmatique : qu’est-ce qui peut fonctionner pour conforter la mère patrie et lui rendre sa grandeur perdue en 1991 à la chute du socialisme réalisé ?

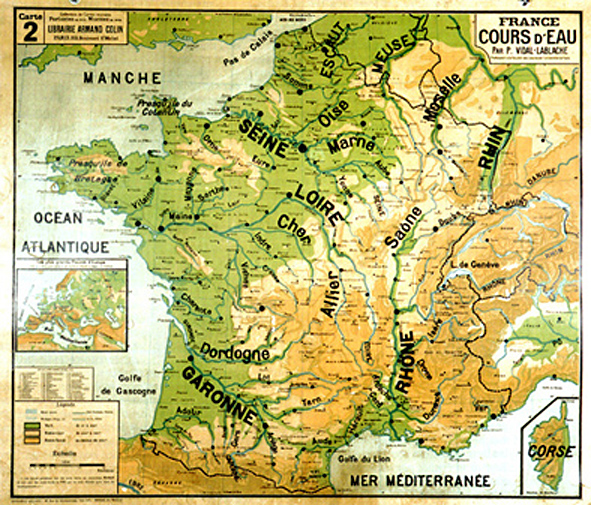

L’atout et la faiblesse de la Russie est son immensité. A cheval sur l’Europe et l’Asie, bourrée de matières premières mais surtout sous les glaces sibériennes, peuplée à l’ouest de l’Oural et presque vide à l’est face aux masses chinoises, la Russie est une mosaïque ethnique d’environ 120 nationalités. Il y a même des musulmans, 15% de la population, même s’ils sont russes pour certains depuis le XVIe siècle. Elle est donc forte et fragile ; pour durer, il lui faut une main de fer, croit Poutine (et le peuple avec lui).

Que faire donc pour assurer un destin viable à cette masse au XXIe siècle ? D’abord recentraliser, ensuite inféoder, enfin affirmer une idéologie claire, nette et patriote : souverainisme, nationalisme, populisme. C’est à cette trilogie que Vladimir Poutine va s’atteler.

Pour conquérir le pouvoir, rien de mieux que quelques attentats spectaculaires en 1999 (dont il ne semble pas innocent) ; l’homme fort attendu, qui jure de « buter les terroristes jusque dans les chiottes » (les Tchétchènes), survient comme auréolé d’un pouvoir que chacun est prêt à lui confier. La servitude volontaire des citoyens est un soulagement après l’anarchie intellectuelle, économique et politique des années Eltsine. S’il combat officiellement la corruption, il la tolère pour lui-même et son clan car elle est au service de la patrie – et dès lors tous les moyens sont bons. Le pouvoir, c’est d’abord le pouvoir central, l’affirmation du souverainisme en un seul chef.

Pour redonner du sens à la Russie, rien de mieux que de rejouer au grand frère slavophile, le pays fort qui menace et protège le glacis de pays satellites comme au temps de la guerre froide. D’où les escarmouches en Géorgie et en Abkhazie, d’où le coup de sang lorsque « la rue » a renversé l’inféodé ukrainien. Le nationalisme ne se porte jamais mieux que sous le communisme, Poutine l’a appris de Staline en 1941 et l’a vérifié sous les successeurs de Mao lorsque « la rue » est mobilisée contre le Japon ou les Etats-Unis. Pour cela, tous les moyens sont bons : rétorsions économiques, attentats, chantage, bombardements, invasion… Evidemment « au nom de la paix ». Bien qu’européen, Poutine s’est senti blessé par l’indifférence de l’Europe pour un système jusqu’à l’Oural et par le rejet des Etats-Unis après les attentats de 2001 ; il n’a de cesse que de réaffirmer qu’il existe. Laissé hors d’Europe, il réinvente l’Eurasie, bien que la Chine ne soit pas très demandeuse.

Pour conforter les masses, rien de mieux que de leur donner du pain (c’est le volet économique, pas très réussi) et des jeux (inféoder les médias et terroriser les indépendants), mais surtout rien de mieux que d’affirmer une idéologie (leçon kaguébiste bien retenue). L’idéologie, c’est le populisme, le conservatisme grand-russe : il est composé à la fois de morale familiale populaire, de religion chrétienne orthodoxe et du bouc émissaire facile de l’Occident décadent (blablateur, pédéraste, empêtré dans les règles de droit, putassier, égoïste, avide, soi-disant individualiste et laissant pour compte un nombre de plus en plus élevés d’exclus) – d’autant plus que Poutine parle et comprend très mal l’anglais. Il se vante de ses grands-parents paysans au nord de Moscou depuis le XVIIe siècle et de ses parents ouvriers qui ont résisté au siège de Leningrad durant 900 jours contre les nazis. Il s’est marié mais n’a que deux filles (gageons qu’il aurait préféré, comme Le Pen, au moins un garçon), et il divorce en 2013 (ce qui n’est pas très « moral » dans la tradition mais fait « moderne »).

Vladimir Poutine n’est pas un théoricien, il se moque de suivre Leibnitz ou Hegel, il laisse ça aux intellos qui l’entourent. Ce qu’il veut, c’est que ça marche, et rien de tel que de jouer les Rambo ou de montrer les muscles façon Schwarzenegger, pour menacer et protéger à la fois. Poutine se met volontiers en scène torse nu, chassant l’ours ou enfant sur les genoux de sa mère (Wikipédia) et se targue d’être 8ème dan de judo au 10 octobre 2012, commencé à 11 ans. Le souverainisme est d’être maître chez soi ; le nationalisme d’exalter sa patrie, son ethnie et sa culture ; le populisme de suivre les inclinations primaires du peuple en ayant l’air d’être leur chef. Avec cela, vous durez : deux mandats présidentiel, un comme premier ministre, et deux nouveaux probables mandats présidentiels. Va-t-il battre le record de Brejnev ?

Voilà donc le portrait d’une brute rusée avec un idéal patriote : de quoi se faire admirer par tous les national-populistes, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon ou Donald Trump. Pas sûr que Nicolas Sarkozy ne soit pas tenté car, comme Poutine, tous les moyens lui paraissent bons pour obtenir ce qu’il veut – y compris la pire démagogie.

Mais la soumission n’est pas réservée aux populistes, rappelons que c’est l’ineffable Jacques Chirac qui a fait Poutine Grand-Croix de la Légion d’honneur en 2006…

Tuer le rire ?

L’un des tueurs voulait massacrer du juif ; les deux autres faire rentrer le rire dans la gorge. Car pour ces raccourcis du cerveau, on ne peut rire de tout. Si le rire est le propre de l’homme (Rabelais), Dieu l’interdit – ou plutôt « leur » Dieu sectaire, passablement fouettard, Dieu impitoyable d’Ancien Testament ou de Coran, plus proche de Sheitan et de Satan. Ange comme l’islam, mais déchu comme l’intégrisme.

Comme le Prophète ne savait ni lire ni écrire, il a conté ; ceux qui savaient écrire ont plus ou moins transcrit, et parfois de bouche à oreille ; les siècles ont ajoutés leurs erreurs et leurs commentaires – ce qui fait que la parole d’Allah, susurrée par l’archange Djibril au Prophète qui n’a pas tout retenu, transcrite et retranscrite par les disciples durant des années, puis déformée par les politiques des temps, n’est pas une Parole à prendre au pied de la lettre. Le raisonnable serait de conserver le Message et de relativiser les mots ; mais la bêtise n’est pas raisonnable, elle préfère ânonner les mots par cœur que saisir le sens du Message.

La bêtise est croyante, l’intelligence est spirituelle. Les obéissants n’ont aucune autonomie, ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes, ils ont peur de la liberté car ce serait être responsable de ce qu’ils sont et de ce qu’ils font. Ils préfèrent « croire » sans se poser de questions et « obéir » sans état d’âme. Islam veut-il dire soumission ? Un philosophe musulman canadien interpelle ses coreligionnaires : « une religion tyrannique, dogmatique, littéraliste, formaliste, machiste, conservatrice, régressive – est trop souvent, pas toujours, mais trop souvent, l’islam ordinaire, l’islam quotidien, qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l’islam de la tradition et du passé, l’islam déformé par tous ceux qui l’utilisent politiquement, l’islam qui finit encore et toujours par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses jeunesses qui demandent autre chose. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? »

Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres mais s’interroger sur sa propre religion, distinguer sa pratique de la foi.

Mahomet s’est marié avec Aisha lorsqu’’elle avait 6 ans (et lui au-delà de la cinquantaine) ; il a attendu quand même qu’elle ait 9 ans pour user de ses droits d’époux : c’était l’usage du temps mais faut-il répéter cet usage aujourd’hui ? L’ayatollah Khomeiny a abaissé à 9 ans l’âge légal du mariage en Iran lorsqu’il est arrivé au pouvoir… Les plus malins manipulent aisément les crédules, ils leurs permettent d’assouvir leurs pulsions égoïstes, meurtrières ou pédophiles, en se servant d’Allah pour assurer ici-bas leur petit pouvoir : Khomeiny, Daech, mêmes ressorts. Trop d’intermédiaires ont passés entre les Mots divins et le texte imprimé pour qu’il soit à prendre tel quel. Croyons-nous par exemple que Jésus ait vraiment « marché sur les eaux » ?

Il ne faut pas croire que le Coran soit la Parole brute d’Allah. Que font les intellectuels de l’islam pour le dire à la multitude ?

Toute religion a une tendance totalitaire : n’est-elle pas par essence LA Vérité révélée ? Même le communisme avait ce tropisme : « peut-on contester le soleil qui se lève ? » disait à peu près Staline pour convaincre que les lois de l’Histoire sont « scientifiques ». Qui récuse la vérité est non seulement dans l’erreur, mais dans l’obscurantisme, préférant rester dans le Mal plutôt que se vouer au Bien. Il est donc « inférieur », stupide, malade ; on peut l’emprisonner, en faire son esclave, le tuer. Ce n’est qu’une sorte de bête qui n’a pas l’intelligence divine pour comprendre. Toutes les religions, toutes les idéologies, ont cette tendance implacable – y compris les socialistes français qui se disent démocrates (ne parlons pas des marinistes qui récusent même la démocratie…). Les incroyants, les apostats, les hérétiques, on peut les « éradiquer ». Démocratiquement lorsqu’on est civil, par les armes lorsqu’on est fruste.

Le croyant étant « bête » parce qu’il croit aveuglément, comme poussé par un programme génétique analogue à celui de la fourmi, ne supporte pas qu’on prenne ses idoles à la légère. Toutes les croyances ne peuvent accepter qu’on se moque de leurs simagrées ou de leurs totems : la chose est trop sérieuse pour que le pouvoir fétiche soit ainsi sapé. C’est ainsi que Moïse va seul au sommet de la montagne et que nul ne peut entrevoir l’Arche d’alliance ou le saint des saints du temple, que Mahomet est-il le seul à entendre la Parole transmise par l’ange et que nul infidèle ne peut voir la Kaaba. Dans Le nom de la rose, dont Jean-Jacques Annaud a tiré un grand film, Umberto Ecco croque le portrait d’un moine fanatique, Jorge, qui tue quiconque voudrait simplement « lire » le traité du Rire qu’aurait écrit Aristote. Ce serait saper la religion catholique et le « sérieux » qu’on doit à Dieu… Les geôles de l’Inquisition maniaient le grand guignol avec leurs tentures noires, leurs juges masqués, leurs bourreaux cagoulés devant des feux rougeoyants. Pas question de rire ! Même devant Louis XIV (sire de « l’État c’est moi »), Molière devait être inventif pour montrer le ridicule des médecins, des précieuses ou des bourgeois, sans offusquer les Grands ni Sa Majesté elle-même.

Il ne faut pas croire que le rire soit le propre de l’homme ; ce serait plutôt le sérieux de la bêtise. Que font nos intellectuels tous les jours ?

C’est cependant « le rire » qui libère. Il permet la légèreté de la pensée, le doute salutaire, l’œil critique. Rire déstresse, rend joyeux autour de soi, éradique peurs et angoisses – ce pourquoi toute croyance hait le rire car son pouvoir ne tient que par la crainte. Se moquer n’est pas forcément mépriser, c’est montrer l’autre en miroir pour qu’il ne se prenne pas trop au sérieux. C’est ce qu’a voulu la Révolution française, en même temps que l’américaine, libérer les humains des contraintes de race, de religion, de caste, de famille et d’opinions. Promotion de l’individu, droits de chaque humain, libertés de penser, de dire, de faire, d’entreprendre. Dès qu’un pouvoir tend à s’imposer, il restreint ces libertés-là.

Est-ce que l’on tue pour cela ? Sans doute quand on n’a pas les mots pour le dire, ni les convictions suffisamment solides pour opposer des arguments. Petite bite a toujours un gros flingue, en substitution. Surtout lorsque l’on a été abreuvé de jeux vidéos et de décapitations sans contraintes sur Internet : tout cela devient normal, « naturel ». C’est à l’école que revient de dire ce qui se fait et ce qui ne se fait en société : nous ne sommes pas dans la jungle, il existe des règles – y compris pour la diffamation et le blasphème. Il est effarant d’entendre certains collégiens (et collégiennes) dire simplement « c’est de leur faute ». Donc on les tue, comme ça ? C’est normal de tuer parce qu’un autre vous a « traité » ? Est-ce ainsi que cela se passe dans les cours de récré ? Si oui, c’est très grave…

L’écartèlement entre les cultures, celle de la France qui les a partiellement rejetés, celle de l’Algérie qu’ils n’ont connue que par les parents et cousins, ont rendu les frères Kouachi incertains d’eux-mêmes, fragiles, prêts à tout pour être enfin quelqu’un, reconnus par un groupe, assurés d’une conviction. La secte est l’armure externe des mollusques sans squelette interne. Ils se sont créé des personnages de héros-martyrs faute d’êtres eux-mêmes des personnes.

Il ne faut pas croire que la multiculture enrichit forcément. Que font les politiciens pour établir les valeurs du vivre-ensemble sans les fermer sur l’extérieur ; pour faire respecter les lois de la République sans faiblesse ni « synthèse » ?

Comment faire pour « déradicaliser » les individus ? Une piste de réflexion intérieure, européenne et géopolitique. Lire surtout la seconde partie.