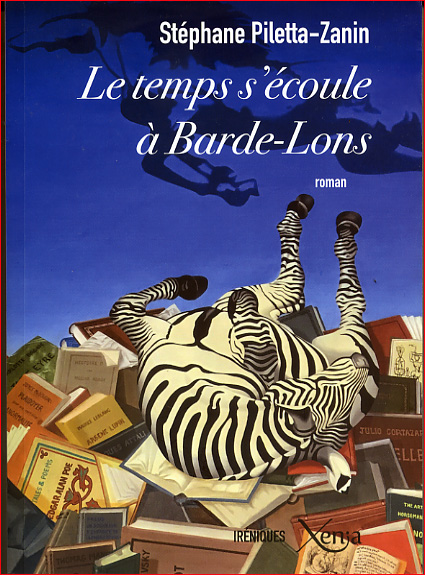

Tiré du roman de Fenimore Cooper, paru en 1826, le film de 1992 en est la simplification, la modernisation et la mise aux normes d’Hollywood. Il s’agit d’aventure et d’amour, de sauvagerie et de civilisation, de nature et de culture. C’est un bon film, mais ceux qui ont eu leur imagination enflammée enfant par Œil-de-Faucon – appelé aussi Longue-carabine – ne devront pas relire le livre. Tout est en effet changé dans le film, sauf la trame.

Nous sommes au Canada en 1757, durant la guerre de Sept-ans que le niais roi Louis XVI conclura en livrant ces « quelques arpents de neige » contre de minables rectifications de frontières en Afrique. Un jeune homme blanc, Nathanaël alias Œil-de-faucon (Daniel Day-Lewis – 35 ans quand même lors du tournage), a été élevé depuis l’âge de 2 ans par un père mohican (Russell Means) après le massacre de ses parents et de ses sœurs sur « la frontière ». Dans la première scène du film, il chasse le cerf torse nu dans la forêt. Il est grand, vigoureux, en harmonie avec la nature. Mohican d’adoption, il se tient à l’écart des querelles d’honneur (et de commerce) entre les grandes puissances lointaines que sont la France et l’Angleterre. Lui se veut libre, comme les fermiers ses amis, qui vivent avec leurs deux petits garçons sur les marges du territoire huron.

Mais les puissances s’allient aux tribus pour entretenir la guerre et conquérir le territoire pour leur couronne respective. Les Mohicans sont du côté des Français, les Hurons du côté des Anglais. Fenimore Cooper rend ces derniers plus sauvages et cruels que les premiers. Si un Mohican sauve le gamin blanc, les Hurons se battent le corps peint et le crâne rasé sauf une touffe, et massacrent pour le plaisir de détruire. Ils ne gardent que les femelles pour les violer et en faire leurs servantes. Le film reprend et accentue cette dichotomie entre civilisation et barbarie, habillant les Mohicans et dénudant les Hurons, faisant des uns des sages en harmonie avec leur environnement et les autres des gorilles assoiffés de batailles et de destructions.

L’incitation à se défendre se fait volontiers tyrannie lorsqu’un général anglais exige des fermiers qu’ils se constituent en milice pour aider l’armée à conquérir. Quitter sa ferme, n’est-ce pas laisser sa famille à la merci des sauvages hostiles ? Inévitablement, c’est ce qui va arriver. Œil-de-faucon, son père et son frère adoptif Uncas (Eric Schweig) retrouveront la mère et les petits massacrés dans les ruines de leur ferme brûlée. Aucun miroir ni ustensile n’a été rapiné, signe qu’il ne s’agissait que de pure cruauté. Mais une trace de pas témoigne, en plus des blessures infligées au tomawak : ce sont bien les Hurons qui ont fait le coup.

Entre temps, le trio de Nathanaël refuse la milice et tente de gagner les terres vierges. Il se trouve devoir sauver un détachement de tuniques rouges marchant en ordre serré comme à la parade dans la forêt dense aux arbres centenaires. Les chevaux des officiers, surtout, font un bruit qui s’entend de loin. Le major prénommé Duncan (Steven Waddington) accompagne les deux filles du colonel Munro (Maurice Roëves), Cora (Madeleine Stowe) et Alice (Jodhi May), lequel tient le fort William-Henry. On se demande bien pourquoi les oies blanches ont rêvé de rejoindre le militaire dans une région en guerre ! Duncan a été trahi par son guide indien Magua (Wes Studi), Huron déguisé en Mohawk, qui s’est mis côté anglais pour mieux se venger du massacre de son village et de sa famille par le colonel Munro. Nathanaël et ses deux compagnons mettent en fuite les Hurons, qui ont quand même descendus 18 Anglais embarrassés de leurs longues armes à rechargement par la culasse et par leur uniforme peu propice à l’agilité.

Ils accompagnent Duncan et les filles au fort, où ils les remettent au colonel. Duncan, amoureux, demande en mariage Cora, mais elle refuse. Trop orgueilleux, rigide, imbu de sa classe, Duncan est certes un beau parti à Londres, mais mal fait pour les pays neufs. Or Cora s’est pris d’affection pour le Canada, ses espaces immenses, sa nature indomptée et ses habitants passionnés de liberté qui chassent et défrichent avec courage la terre, sans rien demander à personne. Quoi de mieux que le viril et vaillant Nathanaël dit Œil-de-faucon pour incarner cet idéal ?

Mais les Français du marquis de Montcalm (Patrice Chéreau) attaquent le fort ; ils ont des canons plus gros et plus nombreux, et des mortiers incendiaires redoutables. Ils avancent de 100 coudées par nuit, ce qui laisse à peine trois jours au fort pour se rendre. Un courrier envoyé au fort voisin, distant de 12 lieues dans le film, 5 dans le roman, verra sa réponse interceptée par les Français : le général de la place n’enverra aucun renfort, laissant le colonel se débrouiller tout seul. Ne reste que la reddition, dans l’honneur, avec ces ronds de jambes si français pour laisser évacuer les Anglais avec armes, munitions et couleurs, à la condition qu’ils reprennent le bateau pour l’Angleterre et ne reviennent jamais. Abstraction de l’honneur : les Anglais, pragmatiques commerçants, n’en ont rien à faire et Montcalm l’avoue, sur la remarque de Magua le Huron réaliste. Mais il a fait son devoir, il se lave les mains du reste.

Donc Magua fait attaquer ses Hurons qui massacrent les tuniques rouges, notamment ce colonel qui hait. Il aurait bien trucidé aussi ses filles, « afin que sa race s’éteigne » (propos devenus politiquement incorrects, signe que la pruderie intellectuelle inhibe de plus en plus le jugement…). Mais Nathanaël est là, vigilant comme Duncan, et empêche le forfait. Le jeune homme avait été arrêté par le colonel père – aussi bête que rigide – parce qu’il avait aidé certains miliciens du fort à quitter l’armée pour aller défendre leurs fermes – promesse que le général anglais leur avait faite avant qu’ils ne s’engagent. Dans la bataille, il se libère de ses fers alors qu’il était promis à la pendaison ; Cora lui avait avoué son amour deux jours avant.

Les deux filles (Cora et Alice) et les quatre hommes (Nathanaël, son père et son frère, et Duncan) se sauvent du lieu du combat en empruntant les canoës des Hurons. Ils descendent les rapides mais, à l’orée d’une chute, quittent les embarcations pour se réfugier sous la cascade. Ils espèrent que leurs poursuivants obstinés ne les verront pas et croiront qu’ils sont partis par la forêt. Ce n’est évidemment pas le cas, manière de maintenir le suspense. Sur le point d’être découverts, Nathanaël et ses parents sautent dans la cascade, laissant les filles et le major qui seront saufs – des prisonniers valant plus que leurs scalps.

Ils sont emmenés par Magua au camp huron où le grand sachem préside et écoute le récit des hauts faits et son appel à la guerre pour devenir par la force « les égaux des Blancs ». Œil-de-faucon s’avance, sans arme, et malgré les coups des jeunes guerriers stupides qui veulent se faire valoir, parvient à se faire entendre. Il prêche pour la paix, pour ignorer les Blancs et surtout ne pas leur ressembler. La haine engendre la haine, la guerre les massacres – donc l’extinction des Rouges, beaucoup moins nombreux que les Européens qui arrivent par bateaux entiers d’un continent en pleine explosion démographique.

Nathanaël, c’est un peu le « bon sauvage » à la Rousseau, l’être libre pré-révolutionnaire qui réalisera l’indépendance américaine une génération plus tard, mais revu pragmatique à l’américaine. Au contact des « Indiens », il a su changer son âme pour s’adapter au pays neuf. Beau car vigoureux et sain, familial par reconnaissance envers son père qui l’a adopté et son frère mohican, chasseur habile qui fait commerce de peaux et de fourrures sans surexploiter la faune (il remercie l’esprit de l’animal mort), il est ce pré-écologiste dont Henri-David Thoreau donnera quelques années après Fenimore Cooper la parfaite illustration libertaire.

Œil-de-faucon remporte le duel oratoire contre Magua, face au grand sachem. Ce dernier lui attribue Cora tandis qu’Alice assurera à Magua sa descendance et son service, et que Duncan sera brûlé en offrande aux dieux. Nathanaël, pris de pitié, lui logera de loin une balle dans le cœur à l’aide de sa longue carabine, afin de lui éviter les souffrances de Jeanne d’Arc. Une autre façon de souligner la noblesse humaniste de l’Ecossais face à l’hypocrisie égoïste de l’Anglais… Cameron, le nom des parents biologiques de Nathanaël dans le film, est en effet d’origine écossaise.

Mais Uncas, son frère de lait, veut sauver Alice dont il est amoureux par imitation. Le trio se met à la poursuite des Hurons, Uncas se bat avec Magua mais perd. Il est éviscéré, égorgé, et son corps va s’écraser au bas de la falaise. Alice, de désespoir de voir son promis mort et de devoir se soumettre au sauvage puant, se laisse tomber au pied de la même falaise, façon d’épouser dans la mort celui qu’elle n’a pu épouser vivant. Scène tragique où le père d’Uncas, face au paysage, se déclare « le dernier des Mohicans », sa descendance anéantie. Il tuera Magua dans un duel au tomawak.

Seul le couple blanc formé par Cora et Nathanaël restera sur la terre de ses ancêtres, future Amérique. Cette fin du film n’est pas la fin du livre, plus mouvementée, mais elle simplifie l’histoire pour s’adapter au format limité à 112 mn.

La musique de Trevor Jones et Randy Edelman donne un lyrisme à la mise en scène, montant en puissance avec la dramaturgie, tandis que les courses incessantes du souple Daniel Day-Lewis rythment l’action. Les batailles sont de véritables ballets, bien que le sang ne jaillisse guère à flot comme ce sera à la mode ensuite. Ni temps mort, ni morale, les faits s’enchaînent dans leur logique inévitable. On n’enterre pas les morts à la chrétienne car ce serait révéler les traces de son passage ; la guerre raciale des Indiens et des Blancs est clairement évoquée, même si une autre voie fut possible (celle de Nathanaël et de son adoption). Pas de langue de bois, des faits bruts.

La forêt, les clairières, les rapides, la cascade, le précipice final font passer le spectateur de l’horizontal au vertical, se terminant par une méditation sur l’éternité face au ciel étoilé (autre manière de Dieu), ce qui donne une dimension épique à l’aventure du début. Nous sommes au commencement d’une civilisation nouvelle dans un nouveau monde.

DVD Le Dernier des Mohicans (The Last of the Mohicans) de Michael Mann, 1992 avec Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington, Wes Studi, Maurice Roëves, Patrice Chéreau, Warner Bros 2002, €7.35

Commentaires récents