En plus de 2500 pages (plus les notes, biographies et index), voici décrites ces cinq années de bruit et de fureur qui ont fondé la France. Michelet écrit en romantique, avec les outils de l’historien. Il est très proche des sources disponibles à son époque (1868 pour son dernier volume). S’il s’étend beaucoup sur la première période, s’il brade au galop la dernière, s’il s’arrête à la chute de Robespierre sans même évoquer le Directoire (1795), c’est parce qu’il considère que les deux années entre 1789 et 1792 ont plus fait pour la France que la suite. Elles ont changé un millénaire de féodalité. La suite, malheureusement, a préfiguré le XXe siècle…

En 1789, le peuple enthousiaste renverse la Bastille… et la démolit jusqu’aux fondations. Les États généraux de l’Ancien régime se constituent en Assemblée nationale qui devient Constituante. Mais la fuite du roi et son veto exécutif rendent la Constitution inapplicable. Les sections populaires envahissent les Tuileries en 1792 contre le roi « traître » et la reine « vendue à l’étranger ». Se forme à Paris une Commune insurrectionnelle. Une nouvelle assemblée est élue qui prend le nom de Convention. Elle ouvre le procès de Louis XVI le 11 décembre et exécute le roi par la guillotine le 21 janvier 1793, puis la reine. La guerre extérieure et les insurrections en province mettent en lumière l’absence de décision de cette assemblée qui adore palabrer mais se méfie de tout décideur. La Constitution de 1793, dite « de l’an I » est votée mais ne sera jamais appliquée, contrairement aux fumées qu’agitent aujourd’hui certain démagogue.

Pire : Robespierre manipule les partis (qu’on appelait clubs) et joue en virtuose des oppositions pour s’imposer comme « dictateur moral » (Michelet, 2 p.836), allant jusqu’à la posture de « nauséeux moraliste » (2 p.860). Il fait écraser les Girondins par les Jacobins, intimider la Convention par la Commune, centralise la France au Comité de salut public contre les tentatives fédéralistes, fait massacrer les Indulgents (Danton, Desmoulins) par les Ultras (Hébert), avant de se retourner contre eux. Excédée par cette Terreur institutionnelle – 1200 exécutions en 2 mois à Paris, dit Michelet 2 p.923, plus de 5000 selon les registres de Paris sur la période – la majorité des députés arrête Robespierre, Saint-Just et Couthon. Ils sont guillotinés sans jugement au lendemain même du 9 Thermidor-27 juillet 1794, selon la procédure expéditive même de Robespierre…

Pire : Robespierre manipule les partis (qu’on appelait clubs) et joue en virtuose des oppositions pour s’imposer comme « dictateur moral » (Michelet, 2 p.836), allant jusqu’à la posture de « nauséeux moraliste » (2 p.860). Il fait écraser les Girondins par les Jacobins, intimider la Convention par la Commune, centralise la France au Comité de salut public contre les tentatives fédéralistes, fait massacrer les Indulgents (Danton, Desmoulins) par les Ultras (Hébert), avant de se retourner contre eux. Excédée par cette Terreur institutionnelle – 1200 exécutions en 2 mois à Paris, dit Michelet 2 p.923, plus de 5000 selon les registres de Paris sur la période – la majorité des députés arrête Robespierre, Saint-Just et Couthon. Ils sont guillotinés sans jugement au lendemain même du 9 Thermidor-27 juillet 1794, selon la procédure expéditive même de Robespierre…

Cette accélération de l’épuration idéologique, ce reniement de justice, ces exécutions sommaires, ce sont toutes choses que Robespierre et Saint-Just ont voulues, établies. Ils en ont été les victimes. Pour Michelet, Robespierre jacobin persévérant (qualité politique) est un prêtre au fond (défaut moral). Sa quête éperdue de « pureté » passait en-dedans de lui-même, aiguillonnée par Saint-Just l’adolescent funèbre tout entier tourné vers l’utopie. L’idéologue Saint-Just « détestait le commerce et le proscrivait spécialement », écrit Michelet (2 p.851). Il tonnait contre « l’homme d’argent, le spéculateur » (2 p.830), être pourtant nécessaire à l’achat des biens nationaux confisqués à l’Église et aux émigrés pour financer la Révolution… La radicalité d’aujourd’hui reprend cet idéalisme de type communiste pour condamner toute relation humaine autre que politique. Proudhon, dans une lettre d’avril 1851 à Michelet, citée en préface à l’édition de 1868, déclare de Robespierre : « Ce qui m’indispose le plus contre ce personnage, c’est la détestable queue qu’il nous a laissée et qui gâte tout en France depuis vingt ans. C’est toujours le même esprit policier, parleur, intrigant et incapable, à la place de la pensée libérale et agissante du pays » 2 p.1003. On peut en dire autant aujourd’hui : « intrigant et incapable » reste le lot du démagogue de gauche jamais à court de promesses.

« Il est sûr que tout élément du vrai Tartufe y était, souligne Michelet dans sa préface de 1869 intitulée ‘Le tyran’. Ses moralités banales, ses appels à la vertu, ses attendrissements calculés, de fréquents retours pleureurs sur lui-même, enfin les formes bâtardes d’un faux Rousseau, prêtaient fort, surtout lorsque, dans cette rhétorique, discordait de façon criante tel brusque élan de fureur » 2 p.1019. Ce portrait politique paraît dessiné pour notre contemporain.

« Il est sûr que tout élément du vrai Tartufe y était, souligne Michelet dans sa préface de 1869 intitulée ‘Le tyran’. Ses moralités banales, ses appels à la vertu, ses attendrissements calculés, de fréquents retours pleureurs sur lui-même, enfin les formes bâtardes d’un faux Rousseau, prêtaient fort, surtout lorsque, dans cette rhétorique, discordait de façon criante tel brusque élan de fureur » 2 p.1019. Ce portrait politique paraît dessiné pour notre contemporain.

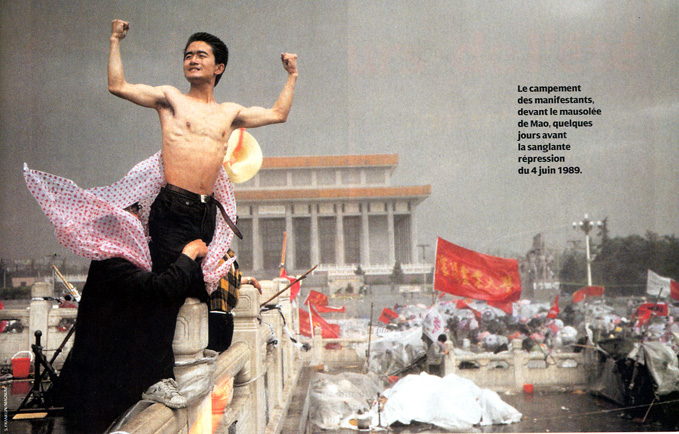

La Terreur de Robespierre profite de la lassitude du peuple pour s’installer. Il en sera de même en Russie et en Chine au XXe siècle. Il en a vite marre du bruit et de la fureur, le peuple ; il aspire à retrouver sa famille, un climat apaisé, et à vaquer tranquillement à ses affaires. Michelet sur le 9 Thermidor : « Un phénomène singulier, qu’aucun des partis n’attendait, apparut dans cette nuit : la neutralité de Paris. Ce qui se mit en mouvement, ou dans un sens ou dans l’autre, était une partie imperceptible de cette grande population. On aurait pu le prévoir. Depuis cinq mois, la vie publique y était anéantie. Partout les élections avaient été supprimées. Les assemblées générales des sections étaient mortes, et tout le pouvoir avait passé à leurs comités révolutionnaires, qui eux-mêmes n’étant plus élus, mais de simples fonctionnaires nommés par l’autorité, n’avaient pas grande vie non plus » 2 p.970. Une vraie politique à gauche de la gauche, sans voix au peuple, ce qu’agite aujourd’hui certain tribun dans l’enthousiasme des foules et l’ébahissement ravi des fonctionnaires bobos. Curieuse conception de « la démocratie »…

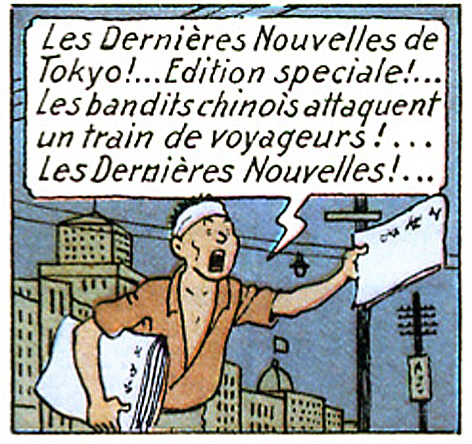

Comment tuer le vieil homme en Robespierre, cet Ancien régime dans lequel il a été élevé ? « La société doit s’épurer. Qui l’empêche de s’épurer veut la corrompre, qui veut la corrompre veut la détruire » 2 p.763. Après Saint-Just, c’est ce que dira plus tard Lénine ; Staline déclenchera la même Terreur que celle de Robespierre, aussi aigri, paranoïaque du Complot, voyant des ennemis partout, étrangers ou émigrés, « à la solde » des puissances extérieures, avec l’instrument fondé par Trotski, la police politique, cette Tcheka si proche du Tribunal révolutionnaire où le jugement est fait d’avance… Michelet 2 p.877 : « Cinquante jurés, robespierristes. Plus de défenseurs. ‘Défendre les traîtres, c’est conspirer. (…) Plus d’interrogatoire préalable. Plus de dépositions écrites. Plus de témoins, s’il n’est absolument nécessaire. La preuve morale suffit’ » 2 p.877. Les procès staliniens, fascistes et nazis, les autocritiques maoïstes, les déportations polpotistes sont de cette eau. Ceux que fait Mélenchon aux journalistes ou à quiconque le critique aussi. « La preuve morale » est analogue au bon vouloir royal. Le chef du parti au pouvoir décide souverainement du Bien et du Mal, comme s’il représentait Dieu sur la terre.

Un exemple de cette absence de « contrepouvoirs » dans les institutions, dont un soi-disant féru de politique s’étonne (provocation ou sainte ignorance ?) qu’on puisse encore l’évoquer : Michelet 2 p.836 : « Un Hébertiste qui menait la section des Quatre-Nations, ans laquelle demeurait Prudhomme, fit à lui seul toute l’affaire : 1° il dénonça Prudhomme à l’assemblée générale de la section (…) ; 2° président de cette assemblée, il prononça lui-même la prise en considération de la dénonciation, et fit décider que l’accusé irait au Comité révolutionnaire ; 3° il présida le Comité et fit décider l’arrestation ; 4° il la fit lui-même, à la tête de la force armée. » Sans contrepouvoirs, point de démocratie, mais la puissance unique et tyrannique de la minorité agissante, des chefs les plus violents, contre la majorité silencieuse, lasse d’être mobilisée en permanence. Telle est l’essence du bolchevisme, Lénine-Trotski-Staline confondus en manipulation politicienne. Tels étaient Robespierre et Saint-Just.

Un exemple de cette absence de « contrepouvoirs » dans les institutions, dont un soi-disant féru de politique s’étonne (provocation ou sainte ignorance ?) qu’on puisse encore l’évoquer : Michelet 2 p.836 : « Un Hébertiste qui menait la section des Quatre-Nations, ans laquelle demeurait Prudhomme, fit à lui seul toute l’affaire : 1° il dénonça Prudhomme à l’assemblée générale de la section (…) ; 2° président de cette assemblée, il prononça lui-même la prise en considération de la dénonciation, et fit décider que l’accusé irait au Comité révolutionnaire ; 3° il présida le Comité et fit décider l’arrestation ; 4° il la fit lui-même, à la tête de la force armée. » Sans contrepouvoirs, point de démocratie, mais la puissance unique et tyrannique de la minorité agissante, des chefs les plus violents, contre la majorité silencieuse, lasse d’être mobilisée en permanence. Telle est l’essence du bolchevisme, Lénine-Trotski-Staline confondus en manipulation politicienne. Tels étaient Robespierre et Saint-Just.

Croyez-vous que ce parallèle entre les terreurs du XXe siècle et celle de Robespierre soit polémique ? Lisez plutôt cette remarque inouïe de Michelet ! « Un architecte (…) imagina un monument pour la combustion des morts qui aurait tout simplifié. Son plan était vraiment propre à saisir l’imagination (…) Au centre, une grande pyramide, qui fume au sommet et aux quatre coins. Immense appareil chimique qui, sans dégoût, sans horreur, abrégeant le procédé de la nature, eût pris une nation entière… » 2 p.928. Que la Révolution accouche du crématoire grâce à Robespierre devrait en faire réfléchir plus d’un ! La Raison des Lumières a permis la libération de certaines contraintes de nature (la naissance, la famille, le clan, l’asservissement, la religion, les croyances). Mais l’excès de la Raison, son délire logique, aboutit à ce que l’on a vu : le jacobinisme botté de Napoléon, la mission coloniale, le paternalisme de parti, l’État totalitaire.

Il faut savoir raison garder.

Lorsque l’on constate que Robespierre et Saint-Just sont les héros historiques de Mélanchon, l’électeur se dit qu’il y a manipulation de l’histoire à des fins personnelles. Les fans sont soit naïfs et ignorants (c’est souvent la même chose), soit jouent les idiots utiles pour la venue d’un parti qui ne leur fera aucun cadeau. Donner une voix au ressentiment est une chose, construire le monde de l’avenir une autre : on ne le fait jamais seul, ni sur une table rase. « Ne pas voir ce que les temps exigent, se répandre en vaines paroles, se mettre toujours en avant sans s’inquiéter de ceux avec qui l’on est, cela s’appelle être un sot… » – c’est pourtant ce que déclara Saint-Just sur Robespierre ! (2 p.760) Une précision encore, de Michelet : « Robespierre, comme je l’ai dit, fut anti-socialiste. Même l’innocente idée des Banquets fraternels, où chacun, dans la disette, descendait, apportait son pain, cela même il le proscrivit » 2 p.1021… Nul trotskiste n’a jamais été socialiste – loin de là ! Pas plus Mélenchon qu’un autre.

Commentaires récents