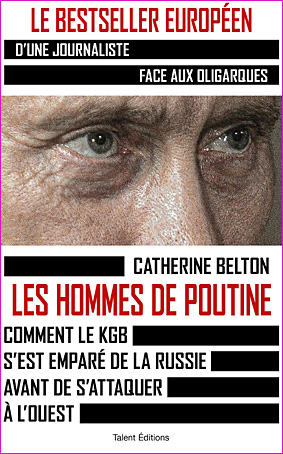

Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine (du nom de la rivière Léna, fleuve de Sibérie), a quitté ce monde le 21 janvier 1924 (131 ans après Louis XVI) après avoir fait beaucoup de mal. Il a fondé le communisme de combat, a théorisé la prise de pouvoir et la façon de le garder par la dictature. Il a profondément transformé la Russie et le monde, renouvelant le messianisme religieux par l’idéologie laïque. Persuadé de détenir la Vérité révélée par la Science, théorisée par Karl Marx, il a gelé le régime pour accoucher de l’Histoire. Résultat : des millions de morts et une arriération économique, politique et mentale qui ont produit un clone de nazi réactionnaire en la personne de Vladimir Poutine.

Petit-fils d’un serf affranchi et d’un marchand juif qui a renié sa religion, Vladimir Oulianov est baptisé orthodoxe et son père enseignant est anobli par le tsar Alexandre II. La tradition de tolérance et d’ouverture de son éducation ne transparaîtra pas dans sa vie adulte. Il faut dire que son père meurt quand il a 16 ans et que son frère aîné est pendu pour complot visant à assassiner le tsar quand il a 17 ans. Il sera exclu de l’université à cause de son nom connoté pour avoir manifesté avec les étudiants. Retiré à la campagne, il lit le Que faire ? de Tchernychevski, roman où le personnage principal est un révolutionnaire ascétique professionnel (il reprendra ce titre en 1902 contre le révisionnisme).

Complété par les œuvres alors publiées de Karl Marx, son idéologie est prête. Il passera en candidat libre les examens de droit et se retrouve diplômé, avocat stagiaire, mais s’occupe surtout de politique. Comme Mélenchon, il n’a guère travaillé dans sa vie, se vivant comme un clerc agitateur du marxisme et un missionnaire prêchant la révolution. Né en 1870, il devra attendre ses 47 ans pour la voir enfin triompher en Russie. Pour la consolider, il se montrera alors impitoyable.

Lénine a été clair dans ses écrits et ses discours :

la révolution doit disposer d’un bras armé,

la dictature est un moyen,

le Parti n’admet pas d’institutions concurrentes,

la politique de la terreur est justifiée par les circonstances.

Maxime Gorki, l’ami de Lénine, dont on donnera le nom à une ville, a eu ces mots terribles : « le peuple russe des villes et des villages, bête à demi sauvage, stupide, presque effrayant, mourra pour laisser la place à une nouvelle race humaine. » Les « hommes nouveaux » de Tchernychevski.

Lénine n’a rien d’un démocrate, ni aucune révérence pour « le peuple ». Mis en minorité, il nie la signification du vote et sort du journal L’Iskra peu après le Congrès de Bruxelles. Puisque les Bolcheviks y sont minoritaires, le journal ne représente plus la majorité « réelle », et Lénine transporte le centre du parti hors de L’Iskra. Il fera de même lors de la prise du pouvoir, en dissolvant l’Assemblée constituante où sa faction bolchevique est minoritaire. Mélenchon tente de jouer de même avec la Nupes et Poutine en empoisonnant, emprisonnant ou envoyant au goulag tous ses opposants potentiels. En 1917, Lénine espère le miracle de la Révolution mondiale dans trois semaines ou trois mois. Mais les prophéties ne se réalisant pas, il faut sauver du doute la doctrine et le système. Le responsable, c’est l’ennemi, qu’il faut détruire. La coercition commence avec Lénine, qui a écrit de sa main l’essentiel des articles du premier Code pénal soviétique. Staline n’a rien amélioré

Ce qui faisait le génie de Lénine était de ne pas prendre Marx à la lettre, mais seulement comme référence et étendard. Staline vint, matois, terre à terre, dogmatique, il accentua les exagérations fanatiques de Lénine. Pouvait-il en être autrement ? Staline a fait de Lénine un homme devenu mausolée et de sa pensée un bunker théorique dans lequel on peut se retrancher à tout moment. En témoigne ce monument de Leningrad ou Lénine, devant la gare de Finlande, harangue la foule debout sur la tourelle d’un blindé coulée dans les douilles de bronze des obus de la guerre. Toute l’histoire de la Russie, puis de l’URSS, est celle de la force, de la violence, de l’asservissement. Des Mongols aux Bolcheviks puis aux silovikis poutiniens. Lénine, puis Staline avant Poutine, se sont emparés de la force pour conserver le pouvoir.

Lénine croit que le socialisme est le fils de la grande industrie mécanique. Lénine disait : « enregistrement et contrôle, tel est l’essentiel (…) Ici, tous les citoyens se transforment en employés salariés de l’État constitué par les ouvriers armés (…) Le tout est d’obtenir qu’ils fournissent un effort égal, observent exactement la mesure de travail et reçoivent un salaire égal. »

Les règnes de Lénine et de Staline, malgré les illusions lyriques, voient se développer le plus grand mépris pour la vie humaine, qui ne compte pas au regard du Projet communiste (toujours remis à demain). D’après Maksudov, démographe soviétique d’ailleurs interdit de publication du temps de l’URSS :

Les années 1918 à 1926 ont vu la mort de 10,3 millions de personnes par la guerre civile, la famine, les épidémies et la répression.

Les années 1926 à 1938 ont vu 7,5 millions de morts, provoquées par la collectivisation, les exécutions, les déportations.

Les années 1939 à 1958 ont vu plus de 25 millions de morts dus à la guerre (7,5 millions de militaires et 8 millions de civils), aux exécutions et aux déportations de Staline (11 millions de morts environ).

– soit plus de 40 millions de morts en 40 ans.

Pour Lénine, le Parti devait être un instrument efficace composé de militants dévoués et instruits ès-marxisme par leurs pairs. Bref, une élite restreinte. Cette exigence, ajoutée à la certitude de détenir la clé permettant d’être dans le sens de l’Histoire, a conduit le Parti à ne jamais se remettre en question, même si l’aptitude de l’instrument à fonctionner dans la clandestinité est moins utile après 65 ans de pouvoir communiste. Des responsabilités on a glissé aux privilèges.

Staline a encouragé cette tendance en faisant entrer massivement au Parti une couche nouvelle, médiocre, mais qui lui devait tout et lui était dévouée. Il a fait du Parti l’instrument docile d’une politique décidée d’en haut, sans débat – la sienne. Comme Poutine, qui reprend de Staline la force et le mépris. Les militants manifestant une quelconque personnalité furent exclus, emprisonnés, envoyés en camps ou exécutés – et Poutine a suivi, en petit chien de son maître.

Khrouchtchev s’est appuyé sur cette couche nouvelle pour gérer le pays. En contrepartie, il lui fallait garantir son statut. Lorsqu’il a tenté de toucher aux privilèges en imaginant une certaine mobilité des cadres, la nomenklatura devenue assez puissante l’a chassé. Elle a investi Brejnev, homme d’appareil sans brillant, pour jouer le rôle d’arbitre et de clef de voûte.

Lénine, pour assurer le pouvoir du Parti Bolchevik a entassé mensonges sur mensonges. Il n’a cure de l’opinion internationale socialiste alors suffoquée d’indignation, il va comme une force, persuadé d’avoir raison. En regard du but, peu importent les moyens. La seule Vérité est d’assurer l’accouchement de l’Histoire. La réalité n’a d’autre consistance que de révéler les lois du matérialisme historique. Poutine « croit » de même en une religion russe, une mission de civilisation contre celle de l’Occident. Lorsque ces vérités ne sortent pas, on croit en un « complot » et l’on épure le Parti et la société. Les purges ont été réclamées par Lénine dès le printemps 1919. Lui ne parlait pas pour le Prolétariat, il estimait constituer lui-même le Prolétariat en l’emplissant de ses paroles et en agissant à sa place (« C’est moi la République », hurlait Mélenchon aux policiers mandatés par un juge). Le règne de Staline a figé les choses : désormais, tout a été dit, de tout temps.

Lénine connaissait peu l’économie et imaginait tout régenter sur le modèle de l’armée. Il a laissé s’élaborer une économie-machine parce que, selon Raymond Aron (Les dernières années du siècle p.118), « il ne voyait pas de différence radicale entre la gestion des chemins de fer et la gestion de l’économie tout entière. »

La propagande est fille du volontarisme politique de Lénine, pour qui les ouvriers ne sauraient parvenir à la conscience de classe par eux-mêmes. C’est pourquoi il faut lire avec attention et littéralement la presse hier soviétique et aujourd’hui poutinienne officielle, car les intentions des dirigeants y sont clairement exposées. Le « centralisme démocratique » dans le Parti signifie que non seulement la direction fixe l’ordre du jour des réunions, mais « organise » la discussion de façon à mettre en valeur les idées qu’elle juge les meilleures et les apparatchiks fidèles qu’elle désire promouvoir. Tout « débat » est donc un monologue. Dans un système où tout est absorbé par la sphère idéologique, où tout acte est « politique », il ne saurait y avoir débat. De Lénine à Staline, puis Poutine, rien n’a changé : le chef dicte, il a toujours raison. Le discours politique est donc dithyrambe ou chasse aux sorcières. La propagande se trouve être la forme logique du discours totalitaire.

L’entreprise de Lénine voici 70 ans a donné soudain aux peuples de l’Europe, étouffés dans leurs petits problèmes parlementaires, et au sortir d’une guerre absurde et totale, un grand souffle d’espoir. L’enthousiasme pouvait exister quelque part, une soif d’apprendre, un besoin d’agir, de construire, la perspective d’une vie nouvelle dans un univers transformé. L’homme pressé des années 20 avait un lieu où renaître. A l’écart du cœur pourri de « la » civilisation, ce pays sauvage aux cent jeunes nationalités représentait un autre monde. Mais ce communisme devint très vite L’opium des intellectuels, une nouvelle religion qui a remplacé le christianisme, avant le gauchisme des gourous puis l’écologisme mystique.

Dominique Colas, qui a bien étudié Lénine, écrit dans Le léninisme, p.11 : « Un sophisme classique attribue ce qui choque ou déplaît exagérément dans l’histoire du mouvement communiste depuis 1917 à des facteurs exogènes : arriération économique, archaïsmes politiques, agressions étrangères, ou bizarreries psychologiques de Joseph Staline. Mais puisque l’idéologue et l’organisateur de bolchevisme, Lénine, a fait l’éloge de la dictature du parti unique, du monolithisme, puisqu’il a souhaité la guerre civile, qu’il a ordonné les camps de concentration, la terreur de masse et l’extermination des Koulaks, il serait absurde de ne point considérer tous ces éléments comme des caractères intrinsèques de cette politique. » Il n’y a pas un bon et un mauvais communisme : il y a une tentation utopique, mais une réalisation qui ne peut qu’être dictatoriale pour forcer la réalité à entrer dans le cadre prédéfini.

Commentaires récents