L’autrice, agrégée de lettres modernes, professeur émérite à la Sorbonne, ex-directrice des études à Normale Sup et Science Po, est à partir de 1996 secrétaire scientifique de l’édition monumentale des Œuvres complètes d’Alexis de Tocqueville. Elle a édité ses Œuvres dans la collection de la Pléiade. Elle connaît donc bien le bonhomme, né en 1805 sous l’empire et décédé en 1859 sous le second empire, de tuberculose à 53 ans.

Alexis-Charles-Henri Clérel, comte de Tocqueville, après avoir eu une enfance choyée du fait de sa santé fragile et d’un père attentif, puis eu sa première maîtresse à 16 ans, a été Ministre des Affaires étrangères, Président du Conseil général de la Manche, Député de la Manche, Membre de l’Académie française à 37 ans ; il quitte la politique à 45 ans à cause du coup d’État de Napoléon le Petit. Il est surtout connu pour ses deux chef-d’œuvre de la science politique : De la démocratie en Amérique et L’Ancien régime et la Révolution. C’était un libéral, un noble républicain.« Il va découvrir que la monarchie absolue, la Révolution et l’Empire ne se succèdent pas par accident, mais qu’ils s’engendrent,et que l’absolutisme est la matrice commune au radicalisme révolutionnaire et à la bureaucratie napoléonienne » p.479. Ne voulant s’affilier à aucun parti pour ne pas être contraint, mais nanti d’un fort réseau d’amis, il a pensé et écrit sur les prisons, l’abolition de l’esclavage, les enfants trouvés, la colonisation en Algérie, l’école, l’Église. Il a été de son temps, pragmatique en bon libéral, vivant la transition entre l’aristocratie et la démocratie.

Méprisé et vilipendé durant des décennies en France par les intellos sectaires de la gauche, marxistes rigides issus du stalinisme et du gauchisme 68 qui voyaient en tout « libéral » un fasciste, Tocqueville a été réhabilité par Raymond Aron, François Furet, Marcel Gauchet, Pierre Birnbaum, Pierre Manent, Louis Dumont, Raymond Boudon. Tocqueville a su pointer les bienfaits démocratiques, notamment l’élévation du savoir due à l’aspiration à l’égalité des conditions, mais aussi ses dérives démagogiques, voire tyranniques avec le populisme – d’où surgira Napoléon III. Il note dans La démocratie en Amérique cette tyrannie de la majorité, « un goût dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté ». Nous en sommes toujours là avec les Hillbillies trompeurs et prolos immigrés du méchant con…

Tocqueville a surtout exercé son intelligence sur les questions de son temps et de la politique. Il loue en cela les corps intermédiaires, les communes, les conseils généraux, les associations, les églises, qui permettent aux individus d’exprimer leur liberté pour faire remonter leurs désirs et doléances à l’État qui, en France, a le travers d’être trop centralisé. Nous en sommes toujours là avec le mépris des maires par le président Macron en début de mandat, et les revendications catégorielles violentes des syndicats, contre les réformes des retraites ou les questions agricoles, non résolues on se demande pourquoi, depuis quarante ans.

Durant un voyage de plusieurs mois, il a compris l’essence de l’Amérique, ce pays neuf, grossier, prédateur, obsédé par l’égalité devant la réussite. « Tout gens ayant une langue, une croyance, des opinions différentes ; en un mot, une société sans racines, sans souvenirs, sans préjugés, sans routines, sans idées communes, sans caractère national, plus heureuse, cent fois que la nôtre ; plus vertueuse ? j’en doute. Voilà le point de départ. Qui sert de lien à des éléments si divers, qui fait de tout cela un peuple ? L’intérêt. C’est là le secret » p.102. « Dieu » leur a « donné » le Nouveau monde – ou plutôt ils l’ont pris. Dès lors, les indigènes, les « Indiens » sont leur propriété ; ils en font ce qu’ils veulent, les chassant de leurs terres pour les exploiter. De même le continent tout entier avec Monroe et Trump. En revanche, un gouvernement souple : centralisation politique fédérale, mais décentralisation administrative locale. « La commune est l’école primaire où les Américains apprennent à gérer les affaires publiques, chaque citoyen se tenant pour responsable du bon ordre et de la prospérité locale » p.125 – tout l’inverse de la France.

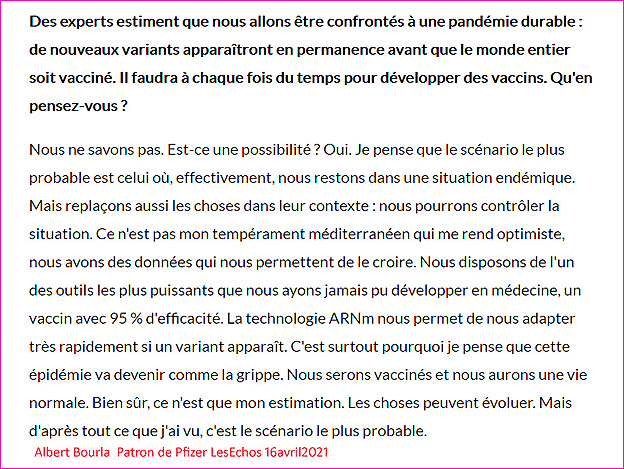

Françoise Melonio sait relier l’intime au politique, expliquant les idées de l’homme par ses origines, son temps, sa sensibilité, sa raison. Homme privé et acteur politique sont tout un chez Tocqueville. C’est un mélancolique qui assiste à l’effondrement d’un monde et les balbutiements d’un nouveau dans le bruit et la fureur. Cavour citant une conversation avec Tocqueville : « Il s’opérait maintenant un mouvement contraire et jusqu’à un certain point incompatible ; un mouvement politique démocratique et un mouvement social aristocratique : c‘est à dire la répartition générale et égale des droits politiques parmi un nombre toujours croissant d’individus d’une part, et de l’autre la concentration proportionnellement croissante de la richesse dans un petit nombre de mains. Cette anomalie ne peut pas subsister longtemps sans danger grave pour l’état social. Il faudrait mettre en harmonie les forces sociales avec les forces politiques ; c‘est le seul moyen d’établir quelque chose de stable » p.188. Il est lucide sur la société de son temps, mais forme ses opinions lui-même, en digne fils des Lumières. Il étudie, il interroge, il médite – avant de publier des rapports ou des livres. Nous n’en sommes pas là avec nos députés avides de twitter sans cesse pour se « positionner », sans guère réfléchir, si l’on en juge par l’inflation de lois mal rédigées, contradictoires et le plus souvent ineptes. Leur « pensée » n’est le plus souvent que vent qui passe. Contrairement à Tocqueville, ils sont incapables de penser, et parfois contre eux-mêmes.

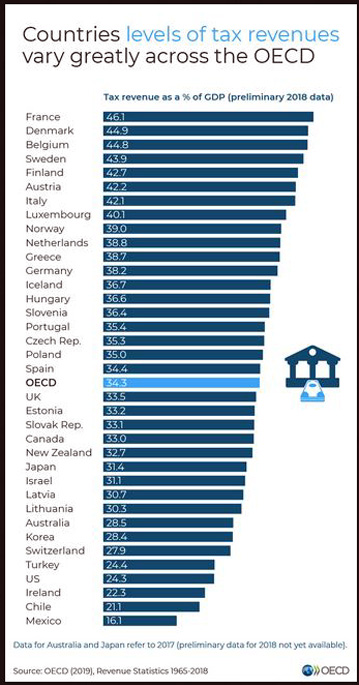

Tocqueville lance de nombreux traits acerbes et justes sur la France – qui n’a guère changée, à le lire aujourd’hui. « Dans un pays comme le nôtre, pour faire des réformes efficaces et durables, il ne suffit pas d’imposer aux citoyens l’obéissance, il faut encore obtenir leur franche adhésion et leur libre concours. C’est la première vérité dont doivent se pénétrer sans cesse tous ceux qui gouvernent » p.289. Il note « l’incompétence despotique » de l’Administration en Algérie colonisée p.337 ; il accuse « l’esprit même du catholicisme, cet esprit intraitable qui ne peut vivre nulle part s’il n’est le maître » p.354 ; il note déjà chez les députés « le désir de vivre de l’impôt (…) la grande et permanente infirmité de la nation elle-même ; c’est le produit combiné de la constitution démocratique de notre société civile et de la centralisation excessive de notre gouvernement » p.373 ; et chez ceux qui gouvernent, « cette espèce de solitude orgueilleuse où finit presque toujours par vivre l’intelligence des princes longtemps heureux, qui, prenant la fortune pour le génie, ne veulent plus rien écouter parce qu’ils croient n’avoir plus rien à apprendre de personne » p.376. Pour lui, « le socialisme étant le surgeon de l’absolutisme, la carte des révolutions socialistes recouvre celle des États absolus » p.489. On l’a vu depuis en Russie, en Chine, au Cambodge, en Amérique latine…

Alexis de Tocqueville reste un exemple de penseur politique, d’un tempérament pessimiste actif digne d’être imité. Et cette biographie vivante, aisée à lire, replace le lecteur dans l’histoire de son temps.

Françoise Melonio, Tocqueville, 2025, Gallimard biographies NRF, 613 pages, €27.00, e-book Kindle €18,99

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Alexis de Tocqueville déjà chroniqué sur ce blog :

Commentaires récents