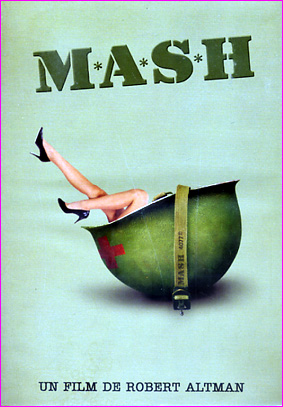

Le Dormeur (Sleeper) s’appelle Miles (Woody Allen). Patron d’une boutique d’aliment naturels et accessoirement concertiste de jazz, il est entré à l’hôpital un beau matin de 1973 pour une lésion cancéreuse à l’estomac. Il se réveille deux cents ans plus tard, en 2173, dans une clinique spéciale… Il a été cryogénisé, comme c’était la mode nouvelle au début des années 70, une science de fiction qui « croyait » (oui, les scientifiques peuvent « croire » sans savoir) que l’on pourrait soigner dans le futur et que conserver le corps suffirait pour poursuivre sa vie.

Ceux qui le réveillent de sa capsule, où il est soigneusement emballé dans du papier alu, sont des scientifiques « résistants », car, en deux cents ans, le gouvernement a bien changé. Les fantasmes des années 70 étaient au pouvoir grandissant des multinationales, à la tendance à la technocratie autoritaire, au pouvoir fort. Les États-Unis étaient alors sous Richard Nixon, président conservateur et un peu paranoïaque, qui faisait « écouter » ses adversaires (affaire du Watergate), bien qu’il réussisse bien dans les affaires internationales (ouverture à la Chine, fin de la guerre du Vietnam, limitation des missiles SALT avec l’URSS, arbitre lors de la guerre du Kippour, fin de la convertibilité du dollar en or, mais renversement d’Allende au Chili). Évidemment, pour la gauche woke post-hippie, c’était un réactionnaire, et les bourgeoises aisées se rangeaient derrière « la révolution ».

Woody Allen en joue avec le personnage de Luna (Diane Keaton), envolée snob dans la lune qui convie ses « amis » dans son genre à une party chez elle où se faire du bien est l’essentiel des échanges. L’un d’eux arbore même une croix gammée sur sa tunique, car il trouve ce symbole amusant. Elle se croit « artiste » en déclamant un poème de sa composition, désolant de banalité et avec au moins une faute de sens, et se console en s’isolant avec un jeune blond bronzé dans la cabine d’excitation génésique où il « font l’amour » chacun tout seul et tout habillé. Cet orgasmatron est inspiré du psychiatre Wilhelm Reich, juif obsédé de sexe, fort à la mode dans les années hippies.

C’est dire combien ce film loufoque et drôle est une satire de ces milieux gauchisants et utopiques, inaptes à voir la réalité et se cantonnant au plaisir. Une satire aussi du futur technologique et technocratique à la Orwell et Musk, où l’Etat-policier surveille tous le monde, envoyant sa police en rouge (comme les pompiers) pour éteindre l’incendie qui couve chez les têtes brûlées. Le portrait du Président, appelé simplement The Leader (le Chef, comme on dirait Le Dictateur chez Chaplin ou le Caudillo chez Franco) trône dans toutes les maisons, et il ferme chaque soir les programmes télé face à la mer, avec son chien-loup berger allemand. Las ! Les résistants font sauter sa résidence et il ne reste qu’un nez. Les savants veulent donc l’utiliser pour le cloner et reproduire un Président, tel un dieu ou un Staline (cryogénisé au cas où). Le thème du « nez » sera repris en grotesque outré par Jonathan Littell dans Les Bienveillantes. Miles et Luna parviendront à infiltrer la clinique du projet Bélier, qui consiste à cloner le nez dictatorial, à le voler au vu et su de tous, et à la détruire en le faisant passer sous un rouleau compresseur.

Dès son réveil, Miles doit fuir, la police-qui-sait-tout envahissant la clinique pour « reprogrammer » les cerveaux déviants (comme en URSS et sous Poutine et Xi). Il se réfugie dans une camionnette qui convoie des robots domestiques ayant besoin d’être réparés et, pour ne pas être reconnu lors d’un contrôle de l’omniprésente police, se déguise en robot. Il marche impassible et saccadé comme Buster Keaton et use de facéties à la Charlot. Livré à la bourgeoise Luna, il se bat avec un « gâteau instantané » de l’industrie du pratique-pas-cher qui sévit chez les femmes en mal de féminisme : il prolifère comme un blob. C’est chez elle qu’il expérimentera un peu plus tard la machine à jouir. Or qui jouit ne résiste pas, CQFD : la société de consommation et de loisirs est construite pour laisser gouverner une caste restreinte.

Lorsque Luna rend son robot pour qu’on lui change la tête qui ne lui revient pas, Miles s’enfuit et la retrouve pour lui avouer qu’il n’est pas une machine mais un survivant du passé. Elle ne le croit pas, puis décide de dénoncer cet « étranger » qui vient troubler le doux présent aux autorités. Tout ce qui change de la routine du plaisir est une menace intolérable – aujourd’hui encore avec la chasse aux immigrés aux Etats-Unis. Miles l’enlève alors et la fait camper dehors, elle qui n’a jamais quitté sa maison confortable, et la fait se nourrir de céleri géant et de banane géante, production industrielle générée artificiellement. Elle finit par alerter la police et fait endosser à Miles une combinaison pour ne pas être reconnu. Mais c’est une camisole gonflable, ce qui donne un beau numéro sur le lac où ils s’évadent en nageant. Car Luna va être prise par les policiers qui lui disent qu’elle a été « contaminée » par un contact trop prolongé avec cet « étranger » (comme en URSS). Ils fuient sur le lac et un tir de la police fait fuser la combi qui les propulse à une vitesse de hors-bord et leur permet de s’échapper.

Les deux se disputent en parfait couple et Luna tombe amoureux de Miles qui tombe amoureux d’elle. Lui finit par être capturé et son cerveau lavé, tandis qu’elle rejoint les révolutionnaires sous la houlette du jeune, blond, grand, beau, musclé Erno (John Beck) – en bref « un parfait nazi » comme lui dira Miles (réplique reprise dans Les Bronzés par Michel Blanc) – lui qui est mûr, brun, petit, laid, racho – en bref un parfait juif. C’est Luna qui fait enlever Miles reprogrammé par la résistance, et Erno le déprogramme par hypnose pour le faire revenir à sa vraie personnalité. D’où une scène désopilante d’un repas juif avec ses parents juifs dans son enfance juive du quartier juif de Brooklyn où Miles juif a vécu enfant. Rire de soi est le meilleur rire ; il est de tendresse.

Le garçon est cependant jaloux de la fille quand il la voit embrasser le bel Erno. Elle croit à l’amour libre, pas lui. Elle invoque alors « la science » comme on lui a appris. Elle aurait « prouvé » que les hommes et les femmes ne peuvent pas avoir de relations durables en raison d’incompatibilités chimiques. Miles ne le croit pas. C’est dire que, comme Nietzsche le pensait, la science est pour lui aussi une croyance, dès qu’elle sort des protocoles de l’expérience en double aveugle. D’ailleurs, en quoi croit-il ? Pas en Dieu, pas en la politique, il avoue qu’Erno le révolutionnaire deviendra aussi autoritaire et infect que le Dictateur lorsqu’il aura le pouvoir, l’expérience l’a montré. Il croit en deux choses : le sexe et la mort, mais la mort reste au fond la seule certitude. Et ils finissent par un baiser goulu, fusionnel, impossible.

Une dystopie réaliste au vu de ce que nous préparent Trump, Vance, Musk et les autres !

DVD Woody et les robots (Sleeper), Woody Allen, 1973,avec Woody Allen, Diane Keaton, John Beck, Mary Gregory, 20th Century Fox 2007, 1h24, €12,95

The Woody Allen Collection : Bananas + Woody et Les Robots + Tout ce Que Vous Avez Toujours voulu Savoir sur Le Sexe, MGM / United Artists 2012, doublé anglais, français, €49,90

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents