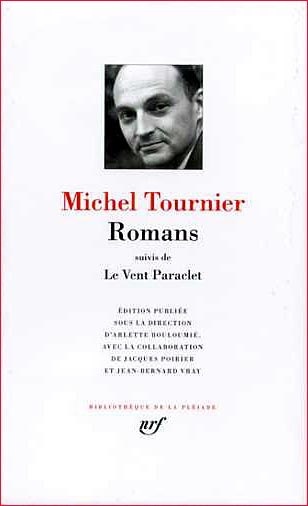

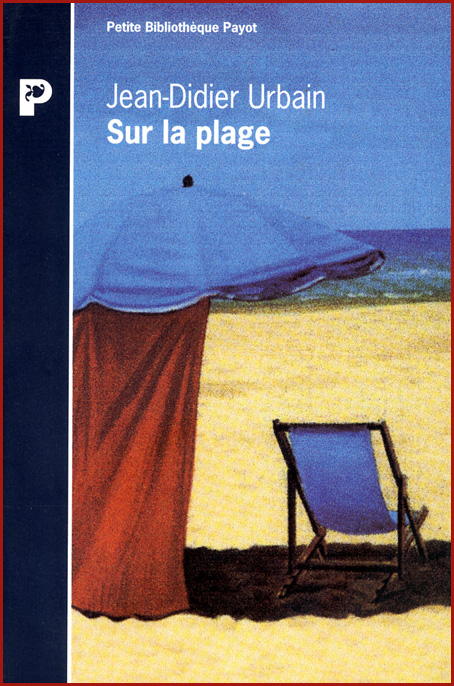

Quatrième roman de l’auteur, publié à 27 ans, tissé de souvenirs personnels et de fantasmes d’enfance. Alexandre écrit sur Alexandre, mais son héros s’appelle Eiffel, descendant du Gustave de la tour. Il a dix ans de plus que l’auteur et s’interroge sur sa vie d’adulte. Il regrette le temps béni de l’enfance où tout était instant. Sa grand-mère, née Sauvage comme la grand-mère de l’auteur, appelle son petit-fils Alexandre « le Petit Sauvage », nom qui lui va bien tant il est primesautier, facétieux et constamment au présent. C’est son Petit Prince à lui, Jardin.

Adulte, Alexandre a réussi une entreprise de fabrication de serrures et s’est marié avec une belle Finlandaise qui ne veut pas d’enfant encore à 30 ans pour ne pas abîmer ses seins. Mais le jeune entrepreneur s’interroge : a-t-il réalisé ses possibles d’enfant ? Il s’est rangé, est devenu sage, conforme, formaté par Science Po comme l’auteur, s’est marié une première fois selon les normes sociales comme l’auteur. Mais est-il heureux ?

La rencontre sur le quai aux oiseaux à Paris du perroquet de son enfance, oiseau réputé vivre très longtemps, lui rappelle ce que son papa, mort d’un cancer, lui disait : « Le petit Sauvage, tu es un fou ! » Fou, il n’est pas demeuré. La folie est un excès selon les normes sociales, excès de sentiments, de passion, d’émotions. Elle est liée souvent à l’exaltation des hormones ou d’une gaieté de vie, comme on le dit d’un adolescent, d’un chiot ou d’un lièvre de mars. L’enfant est souvent « fou », comme les chevreaux (kids) ou les chatons qui jouent avec leur queue. C’est une griserie qui échappe à la raison, une exubérante irrationnelle mais vitale. Au fond, c’est l’expression de l’instinct de vie. Ce pourquoi Nietzsche fait du retour à l’état « d’enfant » l’ultime métamorphose de son processus d’homme surmonté.

Alexandre Jardin fait passer quelque chose de la philosophie de Nietzsche dans son roman. Son héros se remémore cet instant où, à 13 ans, ému par une belle femme, sa voisine de plus de trente ans, il s’est trouvé en slip et bandant comme un fou sur le bateau où ils étaient partis plonger. « Selon toute apparence, Fanny céda involontairement au penchant brutal qui l’entraîna. Bousculant sa honte, elle m’embrassa avec une infinie douceur et, dans la foulée, se livra aux dernières privautés buccales sur ma personne. Quelle PIPE ! » p.40. Il lui en est resté reconnaissant. Il l’observait depuis une haute branche d’un arbre de son jardin, dans la propriété Mandragore sur les rives de la Méditerranée près de Nice, sans savoir que sa fille, de six ans plus jeune que lui, l’observait à son tour dans une branche de figuier de son propre jardin, follement amoureuse de ce garçon que sa mère emmenait nager.

Dès lors, Alexandre Eiffel quitte tout, épouse, usine, montre et costume pour s’exiler sur la Côte d’Azur et racheter la Mandragore, demeure de son enfance, devenue un hôtel pour bobos riches. Il ne veut plus, comme les adultes qui l’entourent, « se croire obligé » p.54. Il sort sa grand-mère Sauvage, dite Tout-Mama, de sa maison de retraite où elle végète et la réintroduit maîtresse de la maison, tandis que le vieux jardinier Célestin revient s’occuper du jardin. « ‘Je ne connais pas d’autre vérité que celle de mes désirs’, avait elle coutume de répéter » p.78. C’est cela l’état d’enfance et il lui obéit. « Est-on né pour mûrir si mûrir signifie se résigner à toutes les scléroses qui frappent les sentiments ? La véritable maturité n’est-elle pas de s’enfanter chaque jour ? Vive le mouvement ! » p.100. Il rend les clés de l’usine de serrures à son adjoint Louis et le charge de le faire divorcer. Puis il publie son annonce de décès pour rompre avec la vie sociale qu’il a menée jusqu’ici.

Fanny occupe toujours la maison voisine et sa fille Manon, volcanologue, est revenue pour les vacances. Elle ressemble tant à sa mère lorsqu’elle était jeune que l’Alexandre adulte en est émoustillé. Il ne réclame pas du sexe, mais simplement auprès d’elle les sensations qu’il avait lorsqu’il n’était pas encore pubère. C’est elle qui lui avoue son désir enfantin, puis le viole carrément, avant qu’ils ne s’accordent par le génital, puisque c’est ce que font les adultes avec leur âme d’enfant. Ils font l’amour toujours et partout, jamais rassasiés l’un de l’autre. Mais Manon doit se marier avec Bertrand, un médecin, et partir au Canada. Elle demande à Alexandre de choisir, mais lui n’a pas encore accompli sa métamorphose, il n’est pas sorti de sa chrysalide d’adulte engoncé dans les préjugés et les habitudes. Il lui faut un peu de temps.

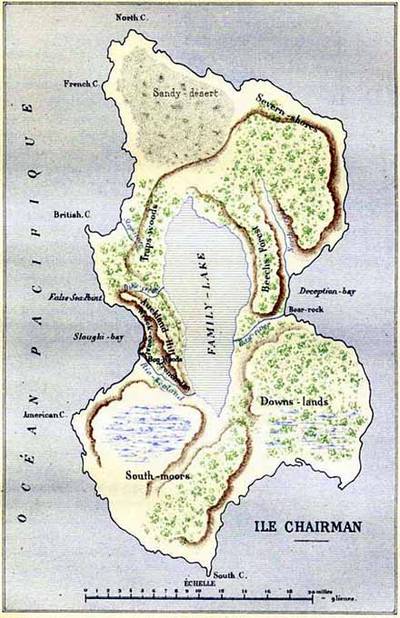

Pour cela, accomplir la promesse qu’il avait faite enfant, avec quatre autres gamins de ses 12 ans à la pension : aller vivre en Robinson sur l’île Pommier, au large de la côte. Ses amis du Club des Crusoé l’ont lâché. L’un les a dénoncés enfant et a été exclu, un autre est mort, ne restent que Tintin et Philo, qui finissent par le rencontrer. Mais ils sont vieillis et rassis et ne désirent surtout pas quitter leur état d’adulte pour des enfantillages. Alexandre part donc seul et passe quatre mois sur l’île, en sauvage. Il y rencontre même Dieu en levant la tête dans l’ancien phare désaffecté. « Peu à peu je pris un timide plaisir à exister, à accueillir des sensations infimes, des états naissants, des commencements d’émotions, à me laisser charmer par ma seule présence, sans que cette douce jouissance n’eût rien de narcissique, et dans cette quiétude mes sensations se dilataient, ma conscience s’éveillait, je communiais avec la nature qui devenait une extension de moi-même… » p.172. Il a découvert l’état d’éveillé, en pleine conscience.

Il est rapatrié par une jeune fille qui va épouser le Christ en se faisant nonne, et qui passe son dernier jour civil à se baigner nue sur la plage de l’île déserte. Manon ne l’a pas attendu, elle s’est mariée. Lui va dès lors la poursuivre de ses assiduités pour la reconquérir, jusqu’à faire craquer le mariage tout neuf. La folle du logis – son imagination – va lui faire inventer mille tours, comme lorsqu’il était enfant : composer un parfum de femme, décorer sa future maison de couple improbable. La graphie du livre s’adapte d’ailleurs à cette fantaisie avec dessins, calligrammes, pages noircies.

Il est revenu mue accomplie. « Mon aventure n’avait de sens que si, en ressuscitant l’enfant que j’avais été, je devenais un jour véritablement adulte » p.160. Il s’agit, une fois mué, de « ne pas perdre le secret du mouvement perpétuel » p.189. Être un enfant qui joue à l’adulte, c’est se garder frais et émerveillé comme aux premiers jours, prêt « à réenchanter le réel » p.230. Apte à tous les possibles, sans cesse adapté aux changements, capable de jeu plus que de je. Aux adultes de ne plus « tolérer plus longtemps d’être expropriés de leur vie, et d’eux-mêmes » p.230.

Las ! Son hérédité le rattrape. A 46 ans, comme le père l’auteur, Alexandre se trouve atteint du cancer, cette maladie de la modernité industrielle. Il va mourir, non sans avoir mis Manon enceinte. Il lègue à son futur enfant, mâle ou femelle, cette leçon : « Mon chéri, ma chérie, je t’en supplie, respecte ta singularité, soit intime avec toi, cultive tes DÉSIRS, non tes caprices, évite de conjuguer les verbes au futur ou au passé, n’écoute pas les aigris qui te conseilleront des compromis, reste digne de celui que tu seras à 5 ans, rebelle au diktat de la raison, folâtre peut-être, rieur sans doute, mène une vie qui te ressemble, et surtout n’oublie pas que la réalité ça n’existe pas, seule ta VISION compte » p.251.

La parution du roman a eu lieu en cette époque socialiste du début des années 1990, avec son cortège de scandales (Urba, sang contaminé, révélation du cancer Mitterrand), Bernard Tapie ministre et signature du traité de Maastricht. La « normalité » adulte ne faisait en effet guère envie. Le retour à la spontanéité de l’enfance n’apparaît pas comme une régression mais comme une renaissance. « L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui, pour le jeu de la création, mes frères, il est besoin d’un oui sacré. C‘est sa volonté que l’esprit veut à présent, c’est son propre monde que veut gagner celui qui est perdu au monde », Nietzsche.

Ainsi parlait Zarathoustra.

Alexandre Jardin, Le petit Sauvage, 1992, Folio 2003, 251 pages, €7,80

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés Amazon partenaires)

Commentaires récents