Suite de Conan le barbare, sorti deux ans avant, le film met en scène le puissant Conan le Cimmérien des années 1930 de Robert E. Howard – pastiché, déformé et avili depuis. Au point d’en faire un musclé sans cervelle, un Connard le Barbant comme disait un critique du Masque et la plume, ou un Déconan barbaresque, comme dessinait Pilote.

Les inquiétudes et interrogations du début du XXe siècle, qui connaît des bouleversements rapides (Première guerre mondiale, krach boursier de 1929 suivi d’une grave dépression économique mondiale, montée des fascismes) a suscité une vague de super-héros compensateurs parmi les dessinateurs juifs américains. Les BD sont devenues depuis des films : Superman de Jerry Siegel, Captain America de Hymie Simon, Batman de Bob Kane (Robert Kahn). Ils ont été inspirés par Hercule et Tarzan, passés de la littérature au cinéma, et poussé par une volonté de revanche sur l’antisémitisme. Robert E. Howard lui-même, né d’Isaac Mordecai Howard et de sa femme Hester Jane, passe son adolescence à faire de la musculation et de la boxe amateur. Conan est son double sauvage qui incarne la force dans un paysage barbare – tout à fait l’Amérique… Très (trop) proche de sa maman, Howard a eu une liaison de deux ans seulement avec une femme, mais a préféré projeter dans ses œuvres un masculinisme exacerbé – qui plaît tant aujourd’hui.

S’il y a plus de muscles, le mâle (Arnold Schwarzenegger) est constamment torse nu à l’écran, il y a aussi un peu plus d’humour, et du divertissement à l’américaine : Zula la guerrière (Grace Jones) que Conan sauve du lynchage. Moins de sexe et de nudité, moins de décapitations et empalements à l’épée, une vedette femelle – noire – qui fait de l’ombre au héros mâle – blanc -, cette resucée Conan a eu moins de succès que le premier et Arnold Schwarzenegger a arrêté la série. A vouloir trop plaire au public gnangnan, on perd des dollars… Il faut dire que Jehnna (Olivia d’Abo) en nièce vierge de reine perverse (Sarah Douglas) est particulièrement niaise. Elle a d’ailleurs obtenu le prix du plus mauvais second rôle féminin.

En bref, Conan tout seul et tout nu prie devant une auge de pierre en plein désert du centre de la Turquie (le pays des Cimmériens). Une horde de guerriers noirs à cheval, déguisés de capes et de casques à cornes l’attaque, cherchant à l’emprisonner dans un filet. Il se démène, les culbute, les tranche en deux. La maléfique reine Taramis , qui a commandité la scène, est satisfaite : elle veut de lui comme escort boy pour sa nièce nubile, Jehnna, une « femme-enfant » qui ne sait pas quoi faire avec un mec quand elle l’a agrippé. Mais elle seule peut voler la corne du démon Dagoth, cachée dans la forteresse d’un sorcier, et auquel le cœur-joyau magique d’Ahriman, caché dans un autre château magique, permet d’accéder. Conan refuse, mais Taramis lui fait miroiter pouvoir retrouver la femme de sa vie, perdue jadis, Valeria. Une promesse n’engage que celui qui la croit, disait Chirac. Connard le Barbant est évidemment dupe : muscles ou cervelle, il faut choisir.

Commence alors une quête, qui serait initiatique si Conan était un ado cherchant son identité ou à se tailler un royaume, mais il n’en est rien. D’où la déception : il fera tout ça pour rien. Juste pour le spectacle, ce qui est frustrant. Lorsque la distribution des prix aura lieu à la fin, sous la nouvelle reine Jehnna – toujours vierge – lui refusera ce corps qu’elle offre (avec son esprit benêt) préférant croire encore et toujours à la chimère Valeria.

En attendant, place à l’action. Jehnna est guidée « par son instinct » (ciel !), et la troupe de Conan, Malak le filiforme son compère voleur (Tracey Walter) et Bombaata le garde du corps de Jehnna, deux mètres de haut, tout dévoué à la reine (Wilt Chamberlain). Ils agrègent en chemin l’enchanteur Akiro (Mako) prêt à être rôti en broche par des cannibales borborygmant comme dans La guerre du feu – deux têtes volent et les autres s’enfuient. Puis Zula, la cheftaine de bandits que les villageois étaient en train de lyncher après l’avoir attachée d’une patte à un pieu. Grosses bagarres, rictus dents serrés à la Schwarzy de Jones, quelques sourires arrachés aux spectateurs.

Enfin le but du voyage, le château de Thoth-Amon au centre d’un lac, où se trouve le joyau cœur. Jehnna veut passer l’eau tout de suite, mais Conan préfère d’abord que tout le monde se repose. Le magicien du lieu, qui l’a vu dans sa boule de cristal, prend la forme d’un oiseau géant et enlève la fille pour la coucher, toujours vierge, sur un lit près d’une salle de cristal. C’est là que les autres vont la retrouver, après avoir « deviné » l’affaire, pris un bateau, trouvé une entrée « secrète » du château via un souterrain immergé. Conan casse les carreaux, où se démultiplie le mage sous la forme d’un gorille en plastique qui fait Grrr ! Et tout le monde s’enfuit, avec le cœur-joyau. Des gardes de la reine les attaquent en chemin et Conan les bousille ; Bombaata fait semblant de croire à une trahison, alors que le spectateur sait que la reine lui a ordonné de tuer Conan dès que le joyau sera trouvé. Bon, mais ça fait toujours une grosse bagarre en plus.

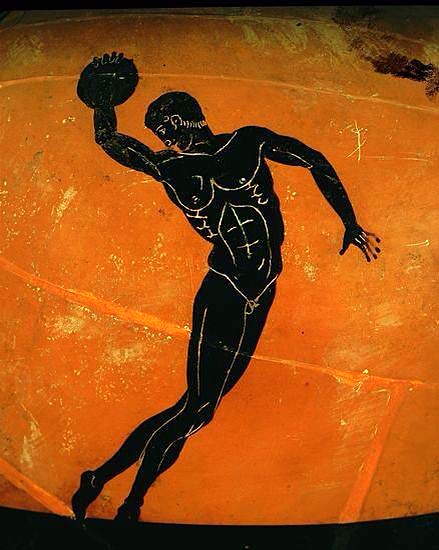

Malak soigne les plaies avec une crème concoctée par Akiro et, durant cet instant de détente entre deux guerres, masse la cuisse de Zula de plus en plus haut, bien au-delà des plaies. Ce seul moment un brin érotique fait sourire, même les gamins de 8 ans. Il n’y en aura pas d’autre, ça pourrait leur donner des idées. On les renvoie aux gros muscles, seuls censés les intéresser à cet âge (je parle des garçons) Je ne sais pas si les filles apprécient Conan, mais si Jehnna le trouve « beau » parce qu’elle n’a connu personne. Il porte cependant cette espèce d’armures musculeuse bizarre et inesthétique, avec des seins gros comme pour allaiter, au point de ne pouvoir supporter aucune tunique. Elle n’a rien de l’harmonie que l’on prête habituellement au « beau ». Nous sommes loin des canons grecs.

Toujours guidée par son pif, Jehnna mène la bande jusqu’à un temple perdu, où des prêtres magiciens gardent précieusement la corne de Dagoth. Seul cet appendice viril (situé sur le front) pourra lui redonner la vie – et l’apparence d’un beau mâle normalement musclé dont la reine Taramis rêve. Esseulée dans son palais, elle en caresse langoureusement la statue – sans imaginer une seconde qu’une corne sur le front et pas entre les jambes donne une idée de ce que pense le personnage : uniquement au vice. Encore une grosse bagarre dans les souterrains du temple, des inscriptions disent que Jehnna devra être sacrifiée pour que Dagoth renaisse mais Conan dit « on verra plus tard ». Une grosse porte est soulevée à la force des muscles par Conan et Bombaata, tandis que Malak se glisse dessous et actionne le levier tout bête qui permet de l’ouvrir. La corne est là, toute bijoutée de pierres précieuses. Jehnna s’en saisit, mais voilà les gardes qui rappliquent. Grosse bagarre, duel de magiciens avec Akiro, fuite dans les souterrains, Bombaata retarde les autres en faisant s’écrouler une paroi, afin de ramener Jehnna à lui tout seul.

Au palais de la reine Taramis, grosse joie (tout est gros dans ce film), cérémonie de résurrection, la corne est plantée sur le crâne de Dagoth, le magicien s’apprête à égorger la jeune fille selon les rites. Mais il prend son temps, celui du théâtre. Mal lui en prend, Conan et sa bande surgissent des souterrains, où Akiro a vu l’entrée secrète. Conan se bat avec Bombaata – grosse bagarre. Il finit par l’avoir. Il empale le grand vizir avant qu’il ne réussisse à saigner Jehnna. Puis il se mesure carrément au démon Dagoth qui renaît avec la corne sur son front bas. Ce n’est pas encore un beau jeune homme comme Taramis en rêve, mais un monstre au cuir épais et aux pattes palmées. Heureusement qu’Akiro fait parvenir au cerveau étroit de Conan l’info que la corne maintient seul Dagoth en vie, il n’y aurait pas pensé tout seul. De fait, quand il l’arrache, le monstre agonise.

Fin de la quête, distribution des prix. Conan refuse le sien pour préparer une autre aventure… qui n’aura jamais lieu : il deviendra gouverneur de Californie durant huit ans.

Selon le titre yankee, ce film est un destroyer, pas un croiseur, encore moins un porte-avion. Il fait feu de tous muscles, mais ça s’arrête là. Cela ne peut plaire qu’à des gamins (mâles) et à des ploucs des collines au QI réduit par l’isolement, le ressentiment et la malbouffe.

DVD Conan le destructeur (Conan the Destroyer), Richard Fleischer, 1984, avec Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Wilt Chamberlain, Mako, Tracey Walter, BQHL Éditions 2025, anglais, français, 1h39, €19,99, Blu-ray €10,33

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents