Né en 1955, l’auteur est né bourgeois d’un père jurassien sévère et d’une mère corse philosophe. Cadet d’une fratrie de trois, plus tard de quatre, il vit Mai 1968 à 12 ans dans Paris, puis passe son adolescence attardée de 17 à 22 ans à coucher alternativement avec filles et garçons, dans le gai bordel de l’interdit d’interdire. Il squatte et s’incruste sans horaire, vivant au jour le jour pour échapper au « système », militant inlassable du gauchisme hédoniste rêvant sous les pavés la plage. Rare est la littérature sur ces années 1970 et c’est avec intérêt que la génération qui l’a vécue jeune va le lire. Rare est l’analyse de la dissolution d’une société trop rigide par les mœurs par la subversion sans complot de sa jeunesse citadine. La France a été plus touchée que d’autres ; elle en garde plus que d’autres les traces, comme on le constate dans l’infantilisme politique, la croyance sans critique et le superficiel émotionnel de qui a manqué d’apprendre la parole.

Ce livre est intitulé « roman » et transfigure un récit autobiographique. Ses deux frères aînés ont disparu. Le premier, Pierre, devenu dément, s’est suicidé ; le second, Philippe, s’est noyé en Corse alors qu’il commençait à se désinhiber, accident ou mort volontaire. Reste Jérôme, le benjamin de neuf ans plus jeune et lui, Claude, aujourd’hui approchant la soixantaine. Le père, ancien officier marinier qui s’est reconverti dans l’industrie pour élever ses enfants, fut le plus désorienté par l’explosion des valeurs et des cadres sociaux. Tout son univers moral, culturel et citoyen s’est brutalement écroulé ; tous ses fils, successivement, se sont rebellés, leur programmation naturelle à contester le père s’amplifiant par l’époque.

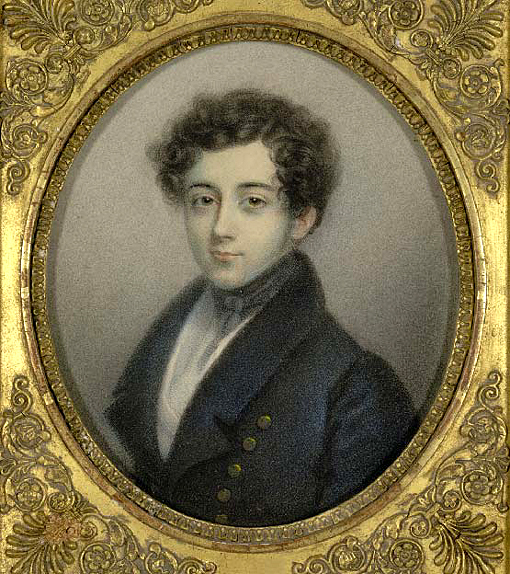

La « folie » de l’aîné vient peut-être de là, de n’avoir pas su exister autrement que comme un clone du papa alors que la révolution exigeait la mue. L’homosexualité du second vient peut-être de là, hanté d’interdits qui exacerbent son désir sans jamais lui faire réaliser. Protégé par ses aînés, Clodion le chevelu, comme on l’appelait enfant du fait de ses boucles brunes, est resté plastique, imitant les grands puis ses pairs, isolé du père et quittant sa mère, atteinte de leucémie, de plus en plus indifférente.

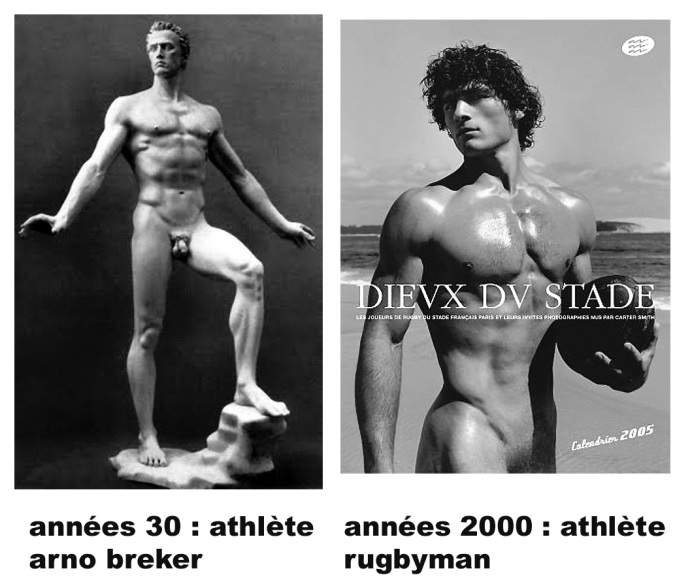

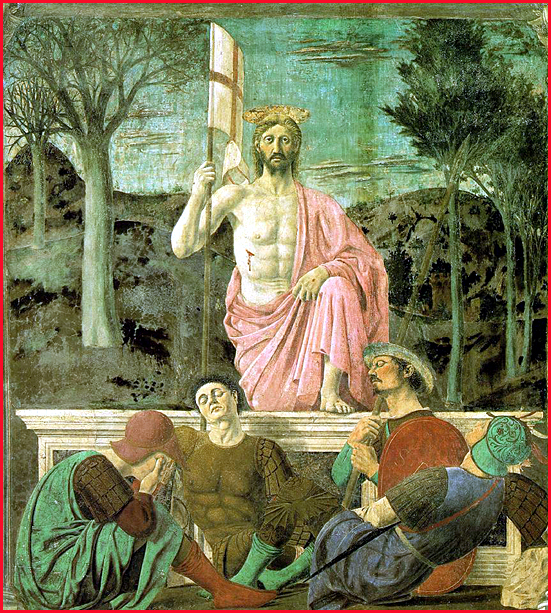

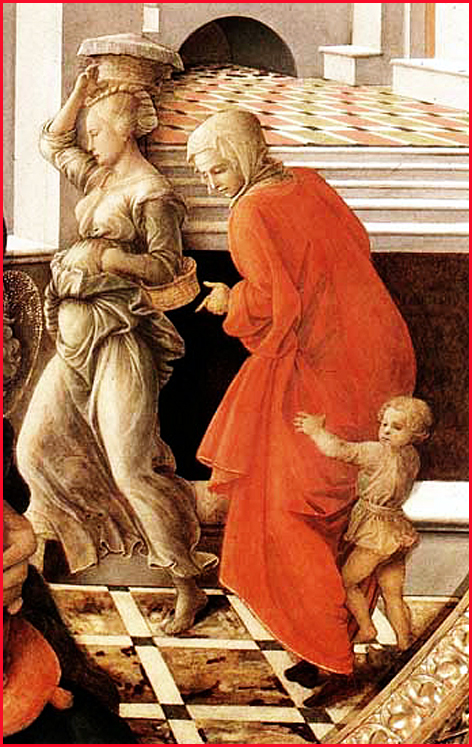

L’enfance est heureuse en fratrie, cousinade et sensualité des vacances corses dans la famille Zuccharelli (dont son oncle Émile est maire de Bastia). L’aîné Pierre est le modèle musclé du cadet, le fils préféré du père, le garçon énergique rêvé : « Une discipline de Romain dans un corps d’Athénien, une foi chrétienne exaltée par la culture laïque de la République : Mens sana in corpore sano » p.16. Pierre a sauvé Claude de la noyade dans une piscine lorsqu’il était enfant.

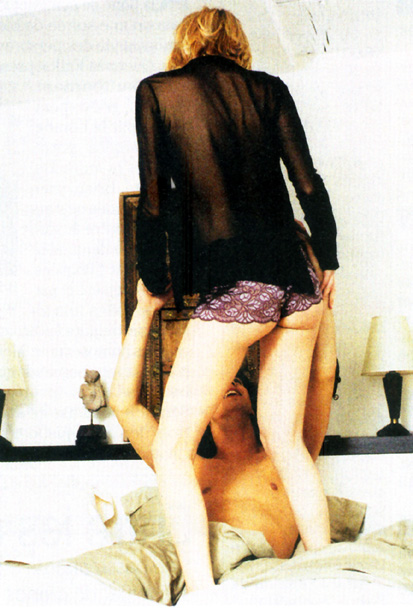

Mais c’est Philippe, le second, qui est le plus proche de l’auteur. Insolent, solaire, séducteur, Philippe désire son petit frère mais ne le touchera pas avant ses 21 ans. « Il aime, depuis nos premières colonies de vacances, se glisser dans le lit de garçons assoupis et les réveiller en les faisant jouir » p.344. Jolie formule. Il faut dire que, dans les années 50 et 60, les classes n’étaient toujours pas mixtes dans les collèges bordant Paris vers l’ouest. « Le sexe m’est une menace », fait dire l’adulte au préado de 12 ans.

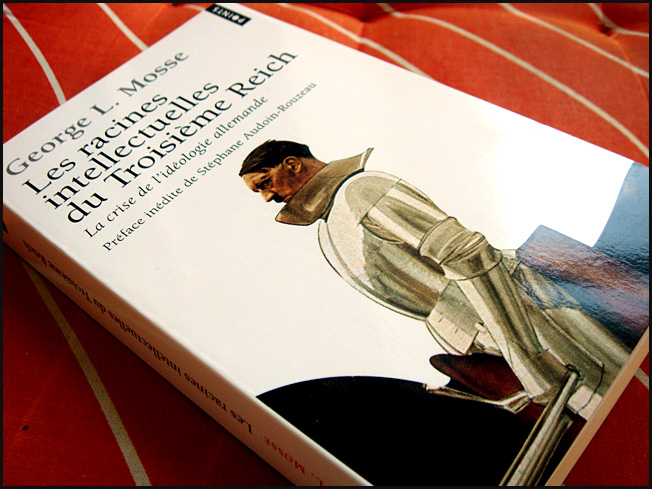

Si ses aînés lisent Montherlant et Malraux, lui préfère Koestler, Vian et Steinbeck. En sixième, j’en suis un peu étonné, étant du même âge que lui et fort lecteur, n’ayant abordé Koestler que vers 14 ans – mais nous sommes dans le roman. Il avoue quand même dévorer les récits de la Seconde guerre mondiale, résistance, espionnage, commandos, fort à la mode en ces années sans télé. Mais qu’il écoute Beatles, Rolling Stones et Françoise Hardy ne m’étonne pas. Qu’il n’aime pas Cloclo – Claude François – ne m’étonne pas non plus : l’histrion à paillettes était tellement dans le vent des années Giscard qu’il a très mal vieilli.

A la lisière de Boulogne, dans le grand immeuble bourgeois silencieux du n°35 qu’il habite, le jeune garçon s’ennuie. Il trouve la vie des Choses à la Perec absurde et les relations sociales une suite de rôles endossés provisoirement. Il joue la comédie devant les amies de sa mère, à servir le thé ; ou devant ses frères, à leur faire la cuisine. Il se rêve en cousin Stéphane, rude Corse de son âge, passant tout l’été torse nu, jambes nues et en sandales comme un scout de Joubert, grimpant aux arbres et abattant des merles pour les manger en pâté. Lui est plutôt passif, accommodant, avec un côté féminin – reconstitue-t-il adulte. Car ce n’est pas l’enfant qui parle, mais l’adulte tard venu, n’étant sorti de son adolescence immature que vers 35 ans. Il ne faut donc pas prendre au pied de la lettre ses reconstructions.

Les années suivant Mai 68 lui permettront de goûter à tout sans jamais s’investir, passant du trotskisme militant à 15 ans avec Thierry Jonquet à la Gauche prolétarienne de Benny Lévy (alias Pierre Victor) qui officie en conspirateur dans les sous-sols de Normale Sup, puis au LSD en Auvergne, à Félix Guattari (dont il baise à 19 ans la femme), ensuite aux amphétamines avant Lacan, Barthes, Hervé Guibert qu’il dévore des yeux, et Frédéric Mitterrand dont il squatte plusieurs mois l’appartement, enfin Hélène Cixous dont il suit le séminaire. Ce naming des années 2000 est un peu agaçant car il ne recouvre aucune histoire mais le simple fait de côtoyer passivement des célébrités. « Mes airs androgynes attiraient les deux sexes », avoue-t-il p.255. Désolé pour l’auteur, mais cet être changeant qui prendra plusieurs surnoms, de Clodion le chevelu enfant à Bastien militant trotskiste puis Arnulf, maoïste hédoniste, n’est pas le plus intéressant du roman. Son identité de caméléon est trop changeante pour qu’on s’y attache. Mais l’époque vit en lui et c’est elle qui reste, pas l’inconsistant du genre homo.

« Aussi fragile que dur, ingrat et immature, il a tous les travers de cette bohème à qui la figure sacralisée de Rimbaud servait encore de caution. Il refuse de se fixer un but, sinon en creux, vit en parasite par rejet intégriste de toute forme d’exploitation » p.369. La vie était certes moins morne qu’aujourd’hui, mais moins menacée aussi ; à la génération trop nombreuse du baby-boom, tout semblait possible, jusqu’à l’excès. « Jouis et fait jouir, sans faire de mal à personne », est la maxime de Chamfort que l’auteur affectionne, révélatrice de ces années-là. Il écrira adulte son premier livre sur cet auteur. L’adolescent en révolte des années de révolte « ne veut pas prendre sa place dans une société fondée sur l’injustice, la compétition et le refoulement. La famille même lui déplaît avec sa façon mesquine de vivre sur soi, d’exclure de ses préoccupations affectives le monde extérieur » p.157.

C’est pourtant ce « modèle » archaïque qui revient en force dans les vieux jours des mêmes…

Claude Arnaud a fini par suivre des études de lettres à Vincennes (fac sans bac), puis passé les concours des IPES pour devenir prof, bien au chaud sans risque de chômage et retraite assurée dans le fonctionnariat du vieux monde, mandarin imposant son savoir en chaire aux enfants disciplinés du système. L’injustice continue de régner, comme éternellement en toute société, même la plus égalitaire ; l’égalitarisme exacerbé ne suscite-t-il même pas, en réaction, cet individualiste exacerbé qu’est le Moi-je du paraître narcissique d’aujourd’hui ? Individualisme qui reconstitue aussitôt l’inégalité pour se poser et exister hors du Collectif tant à la mode des années 68-80.

Quant à la famille, ce sont aujourd’hui les plus déviants du modèle « bourgeois » qui revendiquent haut et fort leur « droit » à se marier, adopter et bâtir un « foyer » sanctionné par Monsieur le maire ! La société Mai 68 marche sur la tête, mais les mêmes qui l’ont lancée restent contents d’eux, toujours aussi inconséquents.

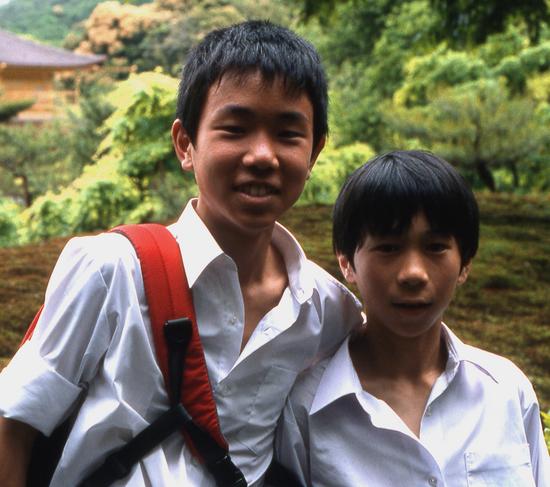

C’est l’intérêt de ce roman des années folles que de remettre les pendules à l’heure. Elles ont été vécues plus ou moins fort selon l’éloignement de Paris par la génération qui arrive à l’âge de la retraite. Des trois jeunes garçons torse nu de la couverture, un seul survit, le plus jeune, l’auteur. Il livre ici, bien écrite, sa confession d’un enfant du siècle.

Claude Arnaud, Qu’as-tu fait de tes frères ? 2010, prix Jean-Jacques Rousseau 2011, Livre de poche 2012, 381 pages, €6.74

D’autres lectures que la mienne :

Commentaires récents