Le « capitalisme » – mot-valise – pas grand monde ne sait vraiment ce que c’est. Il est utilisé comme injure par les privilégiés d’Etat, comme explication totale de tout ce qui ne va pas par les petits intellos, par le grand méchant marché pour les écrasés de la domination. Or le capitalisme n’est pas « à bout de souffle », comme certains le prétendent, qui préfèrent leurs rêves à la réalité, imaginer un souverain Bien abstrait plutôt que creuser un tantinet cette même réalité.

Pourquoi ? Parce qu’il n’est pas un système « scientifique » ressortant d’une quelconque « loi de l’Histoire » (qui n’existe pas) – comme « la gauche » depuis le marxisme a pris l’habitude de le penser, dans le confort d’une doctrine toute faite qui évite d’observer et de réfléchir.

On retient en général six critères du capitalisme :

- propriété privée des moyens de production (au détriment des non-possédants)

- division du travail pour assurer la productivité (mais aliène le travailleur qui ne voit pas l’ensemble de son travail)

- employés non propriétaires des moyens de production (induisant une « inégalité »)

- entreprise comme aventure et risque (avec pour sanction la faillite)

- mesure du succès selon le profit (récompense de l’innovation et du pari) mais monopole temporaire (donc pousse à l’investissement, à l’innovation, à la recherche et à la prise de risques)

- liberté du marché où se confrontent offre et demande de produits et services (mais tendance au monopole, donc exigence d’une instance supérieure – l’Etat – pour faire respecter la concurrence)

Avant tout c’est un système économique efficace, mais le capitalisme induit une sociologie des acteurs entre possédants, non-possédants, fonctionnaires, enfin influe sur la politique par sa volonté de règles du jeu établies par les Etats.

Le capitalisme est avant tout un système d’efficacité économique.

Il a toujours existé ; il existera toujours car il tend à produire le maximum (de biens et services) avec le minimum (de matières premières, de capital et d’humains), ce qui est à la fois rationnel, économique et même écologique (réfléchissez un peu). Pour Max Weber, le capitalisme est la rationalisation même des activités collectives, loin du bon-plaisir dépensier du pouvoir féodal ou des superstitions magiques des agriculteurs.

Le capitalisme, comme outil d’efficacité de la production, est politiquement neutre, en ce sens que des sociétés très différentes utilisent le capitalisme : les Etats-Unis république impériale, la Chine communiste à parti unique, la Russie démocrature, l’Allemagne social-démocrate, la France jacobine et étatiste, le Royaume-Uni monarchie parlementaire libérale, la Suisse fédérale et d’initiatives citoyennes…

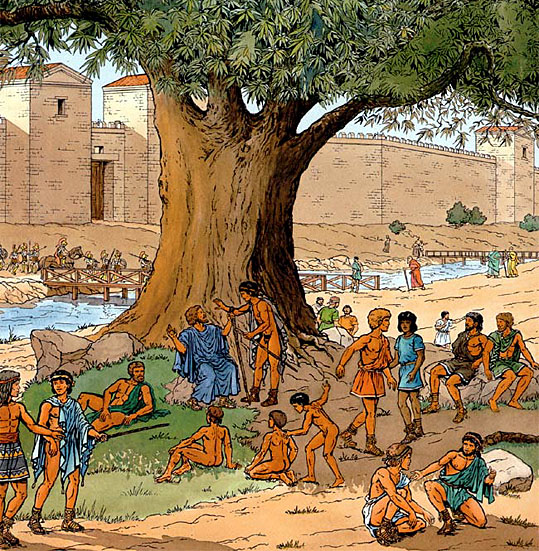

Le capitalisme, comme appropriation privée a émergé dès le néolithique, lorsque les populations de chasseurs-cueilleurs ont troqué leur prédation nomade sur la nature sauvage contre l’exploitation d’un capital (cheptel, terre, forêt, lieu de pêche, carrière de silex, de sel ou de minerai) – en le protégeant de la prédation des autres. Sont ainsi nées au moins deux classes sociales distinctes : les pillards nomades et les propriétaires sédentaires. Coiffées parfois par un Etat, comme en Mésopotamie ou en Egypte, qui a inventé la comptabilité pour mieux prélever l’impôt sur la production et le soldat pour les armées. Le mot capitalisme provient d’ailleurs du latin « caput » – la tête de bétail.

Car cette façon de produire capitaliste induit nécessairement une sociologie des acteurs, un régime de propriété et un mode de comportement.

L’appropriation privée des moyens de production distingue ceux qui possèdent de ceux qui ne possèdent pas. Les premiers ont (par héritage, prédation ou effort personnel) le cheptel, la terre, le capital, les machines, les brevets ; les seconds n’ont que (par origine sociale défavorisée, éducation pauvre ou manque d’effort personnel) leur force de travail – déclinante avec l’âge – ce qui conduit Karl Marx entre autres à en faire une catégorie « exploitée ».

Ce jugement philosophique (et non économique, ni sociologique) entraîne la condamnation morale des possédants, censés être avides d’accumuler toujours plus d’argent. Mais cette dichotomie simpliste ne résiste ni à l’histoire, ni à l’observation du présent : l’éthique protestante de Max Weber a fait de la morale austère l’une des conditions de réussite du capitalisme industriel ; l’honneur du travail bien fait a créé, selon Michel Albert, la variante du capitalisme rhénan qui fait le succès de l’industrie allemande et suisse ; aujourd’hui, les plus gros capitalistes de la planète, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffet, Elie Broad (de Kaufman and Broad), George Soros, ont pris la suite des Carnegie, Rockefeller, Kellog, Guggenheim, Getty – pour financer massivement des organisations caritatives mondiales. En France, le chef étoilé Thierry Marx a permis dès 2002 aux détenus de Poissy de bénéficier d’une formation en bac professionnel Restauration et il crée en 2012 une formation gratuite à la restauration destinée aux jeunes sans diplôme et aux personnes en réinsertion ; Xavier Niel, patron de Free, a créé une école d’informatique gratuite ouverte aux sans-diplômes.

Il y a certes des Bernard Madoff et autres « loups de Wall Street », mais qui n’a pas ses moutons noirs ? L’Eglise et ses pédophiles ? L’Administration et ses Cahuzac ? Le service public et ses profiteurs pris dans les « affaires » ? Les parlementaires avec leurs prébendes ? S’il fallait condamner « le capitalisme » parce qu’il existe des avides et des méchants, il faudrait condamner tout Etat, toute administration et toute église parce qu’ils en ont autant en leur sein… Le capitalisme est-il moral ? s’interrogeait le philosophe André Comte-Sponville – il montrait qu’en logique, c’est non ; le capitalisme n’est ni bien ni mal, il est seulement utile ou inefficace. A chaque ordre son rôle : l’économie n’est pas la politique – c’est à la politique de réguler le capitalisme – pas de le « condamner » ; c’est à la justice de faire respecter les règles – et de condamner les écarts – et c’est à la politique de définir ces mêmes règles et de donner les moyens à la justice.

Par-dessus les deux catégories des possédants et des exploités de Marx s’en est créée une autre, issue de la complexité croissante des sociétés organisées en Etats : la bureaucratie. Les fonctionnaires ou les managers salariés ne possèdent aucun capital (autre que celui – scolaire – d’avoir passé un concours ou d’avoir réussi des études) ; mais leur force de travail salariée est garantie à vie (retraite comprise), ce qui n’en fait pas des « exploités » mais des instruments des règles de droit d’une Administration. Comme hier les clercs de l’Eglise.

On ne peut donc pas affirmer que le capitalisme « se maintient en creusant le fossé entre les nantis et les pauvres », ni qu’il « fait endosser par l’Etat les effets d’une déroute financière ». Ce sont bien les politiciens qui ne font pas leur boulot de dire le droit et de surveiller et sanctionner les écarts à la loi, les politiciens qui cèdent aux lobbies de la finance, de la pharmacie ou du nucléaire – pas les « capitalistes » : ceux-ci ne font que maximiser l’efficacité de leur outil entreprise.

Ce que l’on peut dire en revanche, c’est que la mathématisation du monde, l’orgueil de la rationalité poussé au rationalisme, conduisent à la dérive de la raison, au tout-calculable, tout-quantifiable ; avec cet espoir utopique de tout prévoir et de tout contrôler. Jusqu’au transhumanisme visant à remplacer tout ou partie de l’humain par l’informatique et le robot. Les délires de la finance ont montré en 2007 combien la rationalité sans affect, l’outil sans ouvrier, l’économie sans politique, peut dégénérer. Mais cette finance n’a été contrôlée par personne, et surtout pas par les organismes d’Etat dont c’était pourtant le travail ! – aussi bien aux Etats-Unis adeptes de la transparence qu’en France étatiste donneuse de leçons. Quant au mot de François Hollande, « mon ennemi la finance », on sait bien ce qu’il est devenu : la démagogie électoraliste s’est heurtée à la réalité des choses. Pourquoi « honnir » plutôt que contrôler ? La faillite du politique est ici totale.

D’ailleurs, ceux qui disent le capitalisme fini ne savent pas comment il serait « remplacé »… Ni la décroissance prônée par certains, ni le troc proposé par d’autres, ni la vie en autarcies communautaires rêvée par quelques-uns ne peuvent remplacer la production de masse qui propose à tout le monde des biens et des services, l’organisation du commerce mondial qui évite la pénurie et les aléas climatiques, et l’innovation qui incite à proposer de nouveaux biens. Peut-être ceux qui rêvent de la vie monastique ou de la thébaïde à la Rousseau, sont-ils d’un âge déjà mûr pour aspirer à la tranquillité, ont-ils trop goûté aux fruits de la consommation pour s’en être lassés, ou sont-ils fatigués des changements au point de désirer la quiétude du pavillon avec petit jardin pour la retraite ? Je ne crois pas que les pays émergents, ni la jeunesse émergente ou développée, aient un quelconque désir d’austérité ou de contrainte.

Cela ne signifie en rien que leurs achats ne soient pas réfléchis, ni qu’ils ne veuillent pas éradiquer l’obsolescence programmée. Mais il existe des groupes de pression des consommateurs pour cela, des associations qui influent sur les lois – et des intellos qui, lorsqu’ils font leur boulot, mettent en garde contre les manipulations du marketing, de la pub, de la collecte des données, du panurgisme des réseaux sociaux, de la démagogie politicienne et ainsi de suite. Encore faut-il convaincre intelligemment, avec des arguments, et non se contenter de faire peur en prophétisant l’Apocalypse. L’écologie devra se faire avec les outils du capitalisme pour être efficace et « durable » ; ou elle ne sera qu’une religion de plus.

Pour s’épanouir, le capitalisme a besoin de la liberté des échanges. Ce que seule la politique peut lui donner, via l’organisation de l’Etat, l’élaboration du droit et un régime de droit libéral.

Les anarcho-capitalistes considèrent que l’État est dangereux et qu’il est possible de s’en passer en s’appuyant sur le « droit naturel », sa propre capacité de défense, et des organismes privés rémunérés. Dans la réalité, il n’existe pas de société capitaliste pure où tous les moyens de production seraient propriété privée et seraient exploités par leurs propriétaires de façon totalement libre sans concours et influence de l’État (via le droit de propriété, la justice pour faire respecter les contrats, les règles de concurrence et d’exploitation, les normes sanitaires et de pollution, les impôts, les infrastructures d’éducation, de santé et de transports…).

Pour les libéraux classiques, comme Alexis de Tocqueville ou Raymond Aron, le marché est un moyen de satisfaire les désirs, pas une fin en soi. Une économie dirigée, planifiée, autoritaire, n’a jamais résolu les inégalités ni les abus, l’histoire entière du XXe siècle le montre à l’envi en URSS, en Chine, à Cuba, en Corée du nord… Le respect des libertés fondamentales et des contrepouvoirs institutionnels permet d’éviter – en démocratie – la constitution de monopoles, ou la corruption des fonctionnaires par les industriels. La tentation existe (le lobby pharmaceutique sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments, par exemple), mais le fait qu’il y ait « scandale » et que des mesures législatives fermes soient prises, montre que le système peut se corriger. Bien sûr, ceux qui sont persuadés de faire le bien des autres malgré eux, considèrent l’interventionnisme d’Etat comme seul instrument « moral » – montrant par là-même combien ils font peu de cas de la démocratie (le dernier exemple est le référendum sur Notre-Dame des Landes, dont ils refusent le résultat).

Le capitalisme n’est pas la liberté, mais partout où il y a liberté, il y a capitalisme. Ce pourquoi tous ceux qui préfèrent l’égalité honnissent le capitalisme ; ils lui préfèrent le clientélisme de parti et les privilèges de nomenklatura.

L’histoire du capitalisme montre ses capacités de mutation et d’adaptation :

- capitalisme foncier (mésopotamien, grec, romain, châtelains et gentilshommes fermiers, bourgeois propriétaires et gros fermiers, agriculteurs « industriels »)

- capitalisme commercial = fin moyen-âge (Venise 14ème) – mi-18ème (marchés, magasins, foires, changeurs et banquiers). Les sociétés par actions ont permis aux riches négociants de prendre un risque et de financer leurs expéditions (route de la soie, route des épices, route du thé). Le grand négoce est toujours resté sous le contrôle des gouvernements nationaux (doctrine mercantiliste). La dynamique du capitalisme a été bien décrite par l’historien Fernand Braudel.

- capitalisme industriel et bancaire = 19ème (révolution industrielle en Angleterre fin 18ème par le textile puis machine à vapeur, l’entreprise privée organisée)

- capitalisme multinational = début 20ème et surtout après 1945 (grande entreprise parfois transnationale, production et consommation de masse, concentration et lois anti monopoles, recours à l’épargne et émergence d’actionnaires différents des managers (John Kenneth Galbraith), régulation de la monnaie et du marché par l’Etat (John Maynard Keynes), les excès interventionnistes contrecarrés par la dérégulation Reagan et Thatcher – qui a conduit à l’excès inverse de la spéculation financière 2007 – et à la re-régulation des banques et des paradis fiscaux.)

- capitalisme monopoliste d’État = fin du 20ème siècle, tentative socialiste de transformer le capitalisme pour lui faire accoucher du communisme. A l’exemple de l’URSS et des pays de l’Est, il a été très à la mode en France sous la gauche Mitterrand (jusqu’au tournant de la rigueur… dès fin 1983) et en Chine post-maoïste (jusqu’à la crise récente).

- capitalisme cognitif = nouveau, il serait issu de la mutation des conditions de production, qui font de plus en plus appel au capital-savoir plutôt qu’au capital financier ou industriel. Inventer aux Etats-Unis et produire en Chine pour en faire le marketing aux Etats-Unis et dans le reste du monde permet de capter l’essentiel de la plus-value sur le produit fini. Mais l’émergence des pays et les coûts de transport croissants n’en font peut-être pas un modèle pérenne.

- capitalisme libertaire = est un réseau réel de travailleurs indépendants, de coopératives et mutuelles (adhésion volontaire, capital commun, décision une personne une voix, profit traduit en nature), de financement participatif (crowfunding). Mais le collectif reste bien capitaliste, l’efficacité primant sur la production, seule l’éthique (par exemple franc-maçonne pour les mutuelles d’assurance en France) pouvant assurer une redistribution différente du profit.

Le capitalisme est un outil qui prend de multiples formes, pourquoi donc rêver sans cesse d’un monde idéal où il n’existerait pas et qui serait sans aucun problème ? Ce sont les humains qui créent les problèmes, pas les outils. Car, malgré les tentatives libertaires (coopératives ouvrières) ou collectivistes (les « démocraties » populaires), ce monde idéal n’existe pas – sauf au monastère. Pourquoi ne pas se poser plutôt la question de savoir quel est le système qui donne le plus de chances à tous de poursuivre efficacement ses propres objectifs ?

Le capitalisme, système d’efficacité économique inégalé, fait fond sur la discipline et sur la responsabilité individuelle parce que l’erreur est sanctionnée et parce qu’il incite à la recherche, à la création, à l’innovation pour le bien de tous. Dans l’histoire, le développement des villes, de l’artisanat, l’apparition de la bourgeoisie sont liés à l’existence de la propriété – Marx l’avait bien noté, encensant le capitalisme et n’appelant qu’à son dépassement.

Est-ce pour cela que certains rêvent de déporter tous les bourgeois à la campagne, comme le fit Pol Pot ? Ou de revenir avant le néolithique pour empêcher la « propriété privée » ? Le rapport salarial entre patrons et employés selon le prix de marché du salaire (rapport contractuel) est un progrès par rapport à la contrainte d’Etat (socialisme « réalisé »), au servage (rapport féodal) ou à l’esclavage (rapport de force) – ne croyez-vous pas ? Surtout si chacun s’entend (par son vote) pour que l’Etat – au-dessus des intérêts particuliers – définisse des règles démocratiques valables pour tous. Encore faut-il avoir les politiciens au bon niveau.

Commentaires récents