Cronin fut médecin, ce qui lui a donné une sensibilité envers les autres et une vue éclairée des spécimens humains. Dans ce roman d’après-guerre, il met en scène un consul américain, Harrington Brande, nommé sur la Costa Brava dans la petite ville de San Jorge et son fils de 9 ans, Nicolas. Sa femme l’a quitté depuis six ans déjà ; elle est restée aux Etats-Unis où elle préfère travailler pauvrement que de dépendre de lui.

Car le consul est orgueilleux et imbu de lui-même. Protestant religieux de Nouvelle-Angleterre, il a tous les travers du puritain élu de Dieu qui se croit supérieur à tous. Si son mariage a été un échec, c’est parce que son épouse n’a pas reconnu son prestige et la valeur de ses conseils ; si sa carrière se passe de petites villes en petites villes sans jamais un poste à sa mesure, c’est qu’il est « suffisant » et doté d’un « colossal égoïsme », comme lui dit son supérieur à Madrid. Psychorigide, névrosé obsessionnel, il voue son existence à écrire une biographie de Nicolas Malebranche, philosophe et prêtre oratorien français qui allie Saint Augustin et Descartes en rationalisant la croyance en Dieu. Il a donné le prénom de son guide à son fils Nicolas.

Ce dernier est un enfant chétif et malportant parce qu’il le couve et le protège trop, régentant ses horaires, son climat et ses menus. Il lui voue un amour exclusif à cause de « cette soif ardente d’être aimé, tendrement, passionnément, exclusivement », comme il l’avoue à son psy, le manipulateur des mots Halévy, son seul « ami ». Harrington est seul par orgueil ; il entraîne dans la solitude son garçon qui est encore trop enfant pour s’en rendre compte, faute de mère, de grands-parents, d’amis ou de copains. La diplomatie fait déménager souvent et c’est le père qui donne ses leçons scolaires au fils.

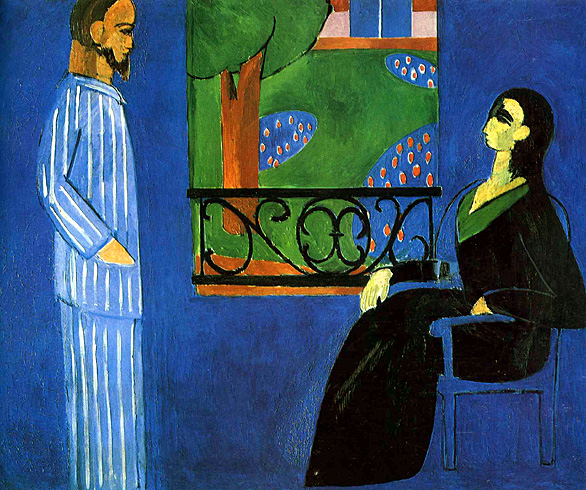

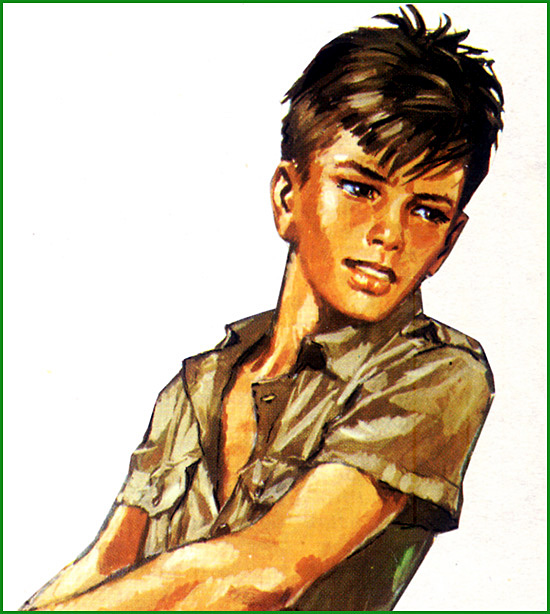

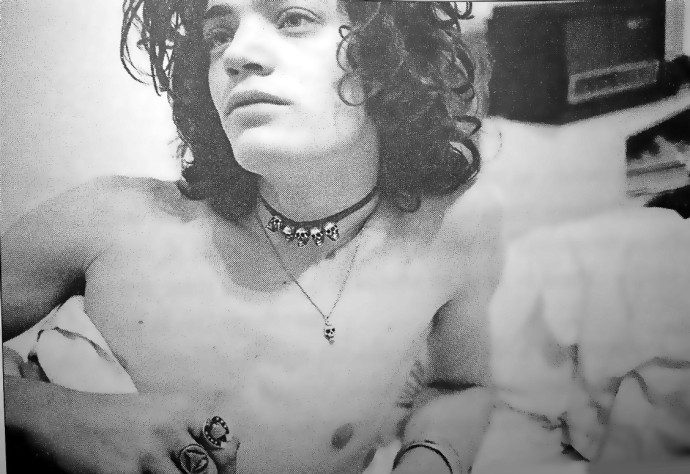

Dans la villa espagnole louée pour le consul à l’écart de la ville, une cuisinière, Magdalena, et un homme à tout faire, Garcia, ne peuvent suffire ; il faut encore un jardinier pour entretenir et embellir le jardin qui s’étend alentour. Le consul engage José, jeune homme de 19 ans flanqué de multiples petites sœurs, d’une mère et d’un grand-père, mais soutien de famille. Nicolas, sur sa mine, spontanément lui sourit. Il va peu à peu, au fil des jours, s’en faire un véritable ami. Il jardine avec lui, ôte sa chemise comme lui, prend des muscles sur les conseils d’exercices de José, découvre le jeu populaire de pelote où le jeune homme excelle.

Il emmène son père sur la plazza assister à un match, que José gagne in extremis, électrisé par l’admiration du gamin. Mais cette amitié neuve déplaît au consul et père : il est jaloux et trouve trop populacière la promiscuité avec les gens du cru. Son orgueil égoïste ne peut supporter de partager l’amour, même si celui-ci est bien différent de l’amour filial. Car Nicolas, dans la naïveté de ses 9 ans, « aime d’amour » José, comme un grand frère, un mentor. Son père interdit désormais qu’ils se parlent mais Nicolas ne désobéit pas lorsqu’il décide de lui écrire. Et le papier de leurs échanges, qu’il fourre sous sa chemise pour le soustraire aux regards de Garcia et de son père, lui caresse la peau sensuellement ; c’est un peu du jeune homme, de son regard, de son sourire, tout contre lui.

Le soleil, la nature, le printemps, la jeunesse de José, font chanter son corps et exaltent son cœur sans qu’il perçoive autre chose que de la chaste amitié. Côté José, c’est un sentiment de protection et de pitié qui s’impose envers ce gamin qui pourrait être son petit frère et qu’il voit si solitaire, si malingre, si curieux de tout. L’admiration du petit pour sa silhouette élancée, le noueux de ses muscles, la nudité de son torse, son habileté au travail, son agilité à la pelote, le flatte. Il veut l’élever à lui, le faire grandir, le sortir de l’ombre froide de son père qui l’inhibe, le rabaisse et l’enferme. C’est ainsi que Nicolas découvre la santé, l’effort, l’initiative. José l’emmène pêcher la truite lors d’une absence de son père, conduit par Garcia. Jamais Nicolas n’a été aussi heureux.

Car un enfant apprend de la vie par tout son être. Comme Platon le disait au Banquet, les sensations qui rendent présent au monde et aux autres ouvrent aux passions qu’un guide permet de dominer. De la nature au naturel, il n’y a rien que de normal. C’est pourquoi annexer Nicolas au combat des homosexuels pour exister et se faire reconnaître est inadéquat : nul n’est « gai » à 9 ans. L’éveil des sens conduit au cœur et, par-là, à la raison ; la prière comme action de grâce vient de surcroît à ceux qui croient, mais la croyance, à 9 ans, est une emprise parentale plus qu’une foi venue de l’intérieur. José renverse la perspective de Harrington ou même de Garcia : au lieu de cultiver seulement l’esprit, cultiver d’abord le corps, le reste vient de soi.

Garcia le domestique, dont le lecteur apprendra vite qu’il est recherché (mollement) par la police de Franco pour meurtre et banditisme, aurait voulu impressionner Nicolas, le dompter en matamore en lui contant ses histoires de cruauté, mais c’est José le lumineux qui l’a devancé. Lorsque Nicolas rentre à la maison après la pêche au moulin de la cascade, Garcia est revenu d’avoir conduit le consul au train et a le vin mauvais. Il menace, brandit un couteau. Il effraie tant Nicolas que celui-ci, dès le lendemain, s’en ouvre à José : pas question de passer une nouvelle nuit d’angoisse dans la maison avec ce Garcia capable de tout. José l’invite chez lui, manger le ragout de sa mère, jouer aux cartes avec ses sœurs, dormir dans le même lit que lui.

Lorsque le père l’apprend à son retour plus tôt que prévu, il est furieux. Sa colère est soigneusement montée par un Garcia obséquieux qui jalouse la jeunesse de José et la préférence que lui montre le gamin. Le consul, qui s’est vu miroiter une promotion et qui rentre déçu de Madrid, imagine le pire à cause de la désobéissance de son fils. Il mande son psy pour venir l’analyser. Ce dernier, qui tient à conserver une si bonne pratique bourgeoise, s’empresse de tourner les mots du gamin dans un sens freudien tordu où la hantise puritaine de la sexualité a la plus grande part. Nicolas n’a que 9 ans mais le consul et père n’entend que ce qu’il veut croire. Mais accuser directement serait susciter le scandale et la honte aussi Garcia insinue que José a volé des boutons de manchettes – et le consul les retrouve opportunément dans la veste que le jeune homme a ôté pour travailler au jardin. José est arrêté, conduit en prison ; il sera jugé à Barcelone pour vol. Nicolas, désorienté, ne comprend pas.

Il comprend encore moins lorsqu’on lui apprend la mort de son ami, tombé du train par la faute de son père qui le surveillait de près, obsédé de le voir condamné, et l’a accroché par la veste lorsqu’il a voulu sauter pour s’évader. Désormais, Nicolas hait son père – ultime pirouette de la critique psychanalytique : tuer le père pour exister soi. Cet homme a détruit tout ce à quoi il tenait : la jeunesse, l’exemple, la liberté. Orgueilleux comme un dindon (que les puritains yankees fêtent ingénument chaque année le quatrième jeudi de novembre lors de Thanksgiving), le consul est vide et creux. Son prestige n’est que d’apparence : à l’intérieur, il n’est rien. Il est édifiant – et ironique, l’auteur n’en manque pas – que ses lectures du soir à l’enfant soient un atlas ornithologique où l’autruche, animal peureux mais qui, acculé, se défend bec et ongles ressemble au portrait du père en pied et plumes, et que la dernière soit sur le dindon, stupide et fat comme lui. Son grand œuvre sur Malebranche a été brûlé à l’état de manuscrit par un Garcia percé à jour qui s’est enfui avec bijoux et vêtements ; la confiance de son fils est définitivement ruinée par son acte cruel et injuste envers José ; son emprise sur lui s’effondre lorsque Nicolas manifeste le désir d’aller à l’école pour avoir des copains et à revoir sa mère ; la population de San Jorge ne supporte plus le consul, exigeant sa mutation. Jusqu’à sa femme qui se trouve prête à recevoir son fils grandi à bientôt 11 ans à la fin du roman, elle qui l’a délaissé durant sept ans.

A force de macérations et de contraintes, le puritanisme engendre la haine et la méchanceté : il détruit de l’intérieur. C’est ce que veut l’Eglise en ses extrémismes, elle qui conchie le monde ici-bas au profit de l’au-delà paradisiaque (dit-elle) du Seigneur éternel – mais ce n’est pas vivable. Et Nicolas, qui a obscurément senti l’ouverture de la cage par l’exemple sain et humain de José, s’y engouffre sans pitié. « La morue empaillée », comme le disait Garcia du consul, n’a plus que la position du martyr à faire valoir à son orgueil. Être victime quand on n’a pas de talent vous pose – c’est toujours valable dans notre misérable actualité.

Un film a été tiré de ce roman tragique et caustique, Le Jardinier espagnol (The Spanish Gardener) réalisé par un anglais, Philip Leacock, en 1956. Mais le livre est plus fort, les images dénaturent l’évolution psychologique de l’enfant.

Archibald Joseph Cronin, Le jardinier espagnol (The Spanish Gardener), 1950, Livre de poche 1971, occasion €1.13

DVD The Spanish Gardener, Philip Leacock, 1956, avec Dirk Bogarde, Michael Hordern, Cyril Cusack, Bernard Lee, Rosalie Crutchley, (en anglais), 1h32, €21.00

Commentaires récents