Un très bon film de la fin des années cinquante pour reprendre le roman de Jules Verne, chroniqué sur ce blog en 2011. Des personnages bien typés dans un décor somptueux. Évidemment, il y a des différences avec le livre : le professeur et son élève sont écossais, pas allemands (difficile après deux guerres mondiales), le descendant meurtrier du comte et la veuve, comme le cane, sont ajoutés pour pimenter l’histoire, et l’Atlantide est introduite fortuitement. Mais pour le reste, le mystère et le merveilleux scientifique demeurent.

Le professeur de géologie à l’université d’Édimbourg Oliver Lindenbrook (James Mason) a été fait chevalier. Ses étudiants le félicitent en lui offrant, outre une aubade, un encrier monté sur massacre de mouflon. Mais Alec McEwan (Pat Boone), son étudiant favori de première année de licence, ami de sa fille, lui offre en plus, avec le reste de la cagnotte récoltée, un morceau de lave négocié chez un antiquaire. Ce cadeau fait plus plaisir à Lindenbrook que le reste. Surtout que la lave, récoltée dans les épandages du Stromboli, est une lave d’Islande. Lindenbrook passe sa soirée à l’étudier pour percer le mystère de son poids, oubliant le dîner qu’il a commandé à sa gouvernante pour ses pairs. En tentant de faire fondre la lave, l’assistant fait exploser le four, ce qui révèle révèle un fil à plomb pris dans la lave, expliquant son poids. Il est gravé au nom d’Arne Saknussem, un célèbre savant islandais disparu pas moins de trois siècles auparavant (fin XVIe). Avec un message indiquant l’entrée du centre de la terre sur le volcan éteint Snæfellsjökull et l’entrée indiquée par le soleil levant passant entre les pics du volcan Scartaris.

Lindenbrook, saisi du démon de la science, part illico à Reykjavík. Alec, son étudiant, le suit, non sans lui avoir demandé la main de sa fille. Il est pauvre, il n’a que 18 ans, doit encore faire deux années de licence, rembourser ses parents – mais il est plein d’enthousiasme. Et que serait la science sans la jeunesse à qui transmettre sa flamme ? Le professeur a écrit à la sommité de la géologie européenne, le professeur suédois Göteborg (Ivan Triesault), mais celui-ci a disparu le lendemain de son message. Il est probablement parti trouver ce fameux centre de la terre tout seul, voulant coiffer Lindenbrook au poteau.

Qu’à cela ne tienne, Lindenbrook et Alec se retrouvent en Islande, où ils explorent les pentes du fameux volcan indiqué par Saknussem. Mais on leur met des bâtons dans les roues, les empêchant d’acheter du matériel d’alpinisme, puis en les assommant pour les enfermer dans une grange à duvet. C’est là que, entendant taper sur une paroi de bois, ils se font connaître du propriétaire, un grand jeune islandais, Hans Bjelke (Peter Ronson), et sa cane à lunettes apprivoisée Gertrud. A leur auberge, Göteborg n’est pas visible. Lindenbrook ruse pour connaître le numéro de sa chambre et s’y rend pour une explication. Ils découvrent tout un matériel prêt pour une expédition : cordes, piolets, lampes électrique à bobine à induction de Ruhmkorff, appareil de respiration, sacs à dos, provisions. Alec, dans la chambre à côté, trouve le professeur suédois mort. Des particules dans sa barbe montrent qu’il a été empoisonné au cyanure. Son épouse Carla (Arlene Dahl), qui survient sur invitation de son mari, est effondrée. Elle accuse Lindenbrook mais, lisant ensuite le Journal de son mari, détecte qu’il n’en est rien. Elle propose alors le matériel au professeur pour son expédition, à condition d’en faire partie.

Récriminations machistes, objections victoriennes (l’histoire se passe en 1880), mais la femme est admise dans l’expédition d’hommes qui comprend déjà Lindenbrook et ses deux jeunes compères, Alec et Hans, avec sa Gertrud. Les voilà donc partis, suspendus à un fil au-dessus du gouffre indiqué par le rayon de soleil levant passant entre les deux pics du Scartaris. C’est la cane qui trouve une galerie qui s’enfonce en pente douce plutôt que le puits à pic et sans fond. Ils s’encordent et s’avancent, éclairés par leurs lampes. Ils trouvent de l’eau en abondance et campent dans les endroits plats, comme des spéléologues.

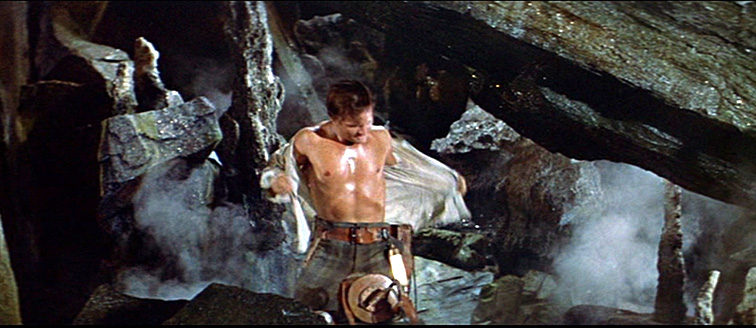

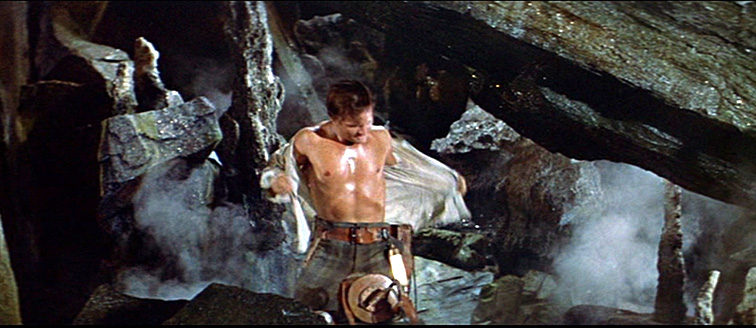

C’est alors que la veuve entend du bruit, des pas. Lindenbrook se moque du « rat dans le grenier » qu’entendent toutes les femmes qui fantasment de peur, mais deux hommes sont en effet passés au-dessus d’eux. Les ayant suivis, désormais ils les précèdent. Arne Saknussem a laissé trois marques pour indiquer les bonnes galeries, comme gravées sur le fil à plomb. Mais les intrus les masquent pour induire en erreur. C’est encore Gertrud qui retrouve la bonne piste. Dès lors, le paysage change : c’est une grosse boule de pierre qui dévale le corridor où ils fuient (reprise dans Indiana Jones), des gemmes énormes dans les sources d’eau où ils peuvent se laver, une suite de concrétions de sel dans laquelle Alec tombe et se perd, se dépoitraillant puis arrachant ses vêtements comme un gamin de 12 ans, à cause de la chaleur.

Il est retrouvé déshydraté et le torse souillé de sel par l’un des intrus qui n’est autre que le descendant Saknussem, le nouveau comte (Thayer David). Il considère l’endroit comme son royaume, et exige du jeune Alec qu’il lui serve de porteur, puisque le sien a succombé à l’effort. Le jeune homme refuse et le comte le blesse par balle au bras. Le coup de feu et ses échos indique l’endroit où il se trouve et le professeur Lindenbrook, muni d’un étrange gadget qui mesure l’angle du dernier écho, réussit à le rejoindre. Saknussem est jugé, condamné, son arme confisquée, mais personne ne veut l’exécuter ; ils l’emmènent donc avec eux. Une forêt de champignons comestibles offre une alternative au bœuf en boite, mais surtout des troncs pour construire un radeau. C’est en effet une vaste mer intérieure, la légendaire Téthys, qui s’ouvre devant eux. Malgré des dimétrodons préhistoriques égarés depuis près de 300 millions d’années qui survivent ici, ils réussissent à embarquer et à naviguer un moment à la voile. Mais une tempête magnétique qui leur arrache tous leurs instruments métalliques les rejette sur une côte.

Ils échouent épuisés, affamés, quasi nus, pour le plus grand plaisir des deux jeunes de 20 ans à exhiber leur corps devant la femme. Le ventre sur le sable, faisant corps avec la terre, ils récupèrent tandis que Saknussem, jeté plus loin, s’empare de la cane pour la bouffer toute crue, ne laissant que les plumes. Hans est fou de rage et veut étrangler le comte. Seraient-ils redevenus sauvages ? Les autres tentent de l’en empêcher malgré sa force, mais la nature agit pour lui et le double meurtrier comte s’écrase dans un gouffre, sous un empilement de rochers. Les rescapés découvrent, par la brèche ainsi ouverte, une cité engloutie, la fameuse Atlantide avec ses temples écroulés et la vasque d’autel en pierre dure. Le squelette du savant Saknussem gît au pied d’une ruine, mort à cause d’une jambe cassée, son bras indiquant la galerie de sortie. C’est une cheminée volcanique qui aspire l’air vers la surface, sauf qu’elle est obstruée par un gros rocher.

Qu’à cela ne tienne, les savants chez Jules Verne sont tous un peu ingénieurs et Lindenbrook a l’idée d’utiliser la poudre noire contenue dans le havresac de feu Saknussem, pour faire sauter l’obstacle. Ce qui réussit au-delà de toute espérance, malgré un saurien géant qui tente de les croquer in extremis, la vasque de pierre dans laquelle ils ont pris place est éjectée par le volcan Stromboli, entré en éruption, jusque dans la Méditerranée. Ils sont recueillis par des pêcheurs sauf Alec, projeté hors de la vasque, qui atterrit dans un pin, tout nu, au-dessus des bonnes sœurs d’un couvent.

De retour à Édimbourg, le professeur est adulé, mais il ne rapporte rien de l’expédition, ni échantillon, ni note. Il se contente de projeter d’écrire ses mémoires, et sollicite pour cela la veuve Göteborg, dont on pressent qu’ils se sont trouvés et vont convoler en justes noces. De même qu’Alec avec Jenny (Diane Baker), bien que l’énergique garçon, réchappé de tant de périls, se soit cassé la jambe… en tombant des marches de l’église.

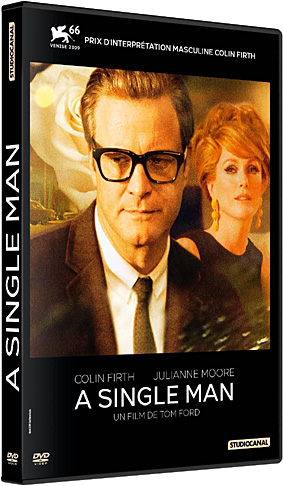

DVD Voyage au centre de la terre (Journey to the Center of the Earth), Henry Levin, 1959, avec James Mason, Pat Boone, Arlene Dahl, Diane Baker, Thayer David, Twentieth Century Fox 2013, doublé espagnol, allemand, français, anglais 2h04, €16,89

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Commentaires récents