L’héroïsme, chez Nietzsche, n’est pas la posture de Carlyle mais est prise chez Baudelaire, Stendhal ou Auguste Blanqui. Il ne se veut pas monumental et coulé dans le bronze pour l’admiration des foules, mais vivant et présent pour émanciper chacun.

Car, dans un monde que ne surplombe aucune vérité, l’ordre établi se trouve mis en cause par le singulier, par l’histoire, par le maintenant. « Il s’agit de penser un héroïsme qui ressortisse non pas d’un moi clos et univoque voulant s’imposer à toute force, mais à la liberté de se mouvoir dans le monde qui se joue nécessairement dans les rapports aux autres et à la vie collective » p.16. L’héroïsme est la puissance d’infléchir l’arbitraire. Il « exige toujours à nouveau de reconquérir son désir de liberté contre la servitude, contre le pouvoir, l’habitude, le confort, pour comprendre et expérimenter » p.19. L’héroïsme est subversif comme l’adolescence ; il est le doute sans cesse renouvelé, la critique aiguë et le rire qui déstabilise. « Loin d’incarner une grandeur éternelle, l’héroïsme moqueur raille la prétention de l’ordre établi à valoir par-dessus tout. Il s’insurge contre la sacralisation et sa cohorte de tabous qui ne visent qu’à empêcher le changement » p.20.

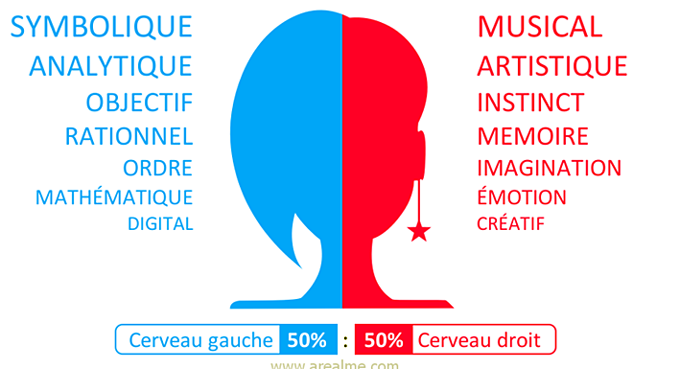

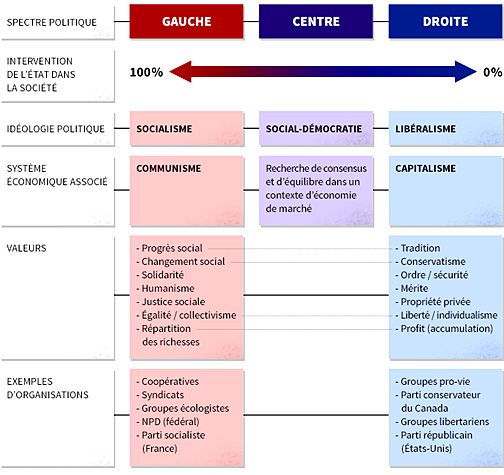

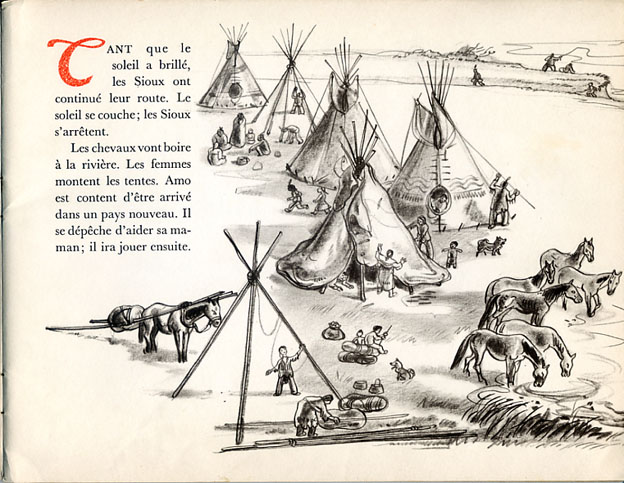

L’héroïsme de Nietzsche est l’attitude quotidienne de celui qui n’est sûr de rien dans l’existence, sauf de sa pulsion de vie intime. Point d’au-delà consolateur, point de Père aux cieux qui dirige et impose, point de Loi transcendante ni de Vérité révélée – rien que la vie même, cette vie ici et maintenant, que l’on ne goûte absolument, comme dans le zen, que si l’on est exclusivement attentif à ce qui survient. Curiosité, tempérament de prospecteur, goût d’expérimenter avec méthode, pragmatisme et libre réflexion, libéralisme mental et politique, liberté marchande – tout ceci ressort de l’ici et du maintenant, de l’aménagement humain de cette vie même. Une telle attitude a donné les types de marin, d’aventurier et de samouraï, de stratège et inventeur, d’entrepreneur et de saint. Bien loin de la lourdeur allemande, du conservatisme français, des tabous de gauche et autres politiquement corrects, vivre libre est affaire de tempérament.

Certains sont trop faibles pour ne pas se raccrocher au Père, aux traditions, à l’ordre moral, à une fraternité communautaire de parti ou à la vie réglée du monastère. Ils souhaiteraient que tous soient dans le même hôpital avec eux. Il faut au contraire supporter d’être libre et de décider tout seul, comme un grand. Ce n’est pas simple dans une société aux mœurs patriarcales d’essence catholique, où l’État–providence veut arranger les citoyens selon un ordre idéal malgré eux, et où la culture, devenue un loisir marchand, infantilise pour mieux faire passer sa publicité commerciale. Il faut de la force d’âme, une bonne humeur issue d’un corps en joie, en bref du tempérament, pour suivre sa pente en connaissant à la fois ses forces et ses faiblesses, ses limites et ses capacités. Mais quelle liberté alors envers tous les soi-disant « spécialistes » qui prétendent détenir la seule vérité alors qu’ils ne sont qu’enfermés dans des schémas abstraits et contenus par des tabous sociaux !

Doit-on rappeler combien les citoyens peuvent avoir été trompés par tous ces politiciens, ces économistes, ces experts scientifiques, ces producteurs de films, ces militaires, ces intellectuels, tous adeptes du « dormez, bonnes gens, nous veillons, on s’occupe de tout » ! Je ne veux plus d’un tel monde et je me sens capable de juger des fins autant qu’un spécialiste. À lui de présenter ses arguments ; la conclusion, je m’en charge.

Et c’est bien là que Nietzsche m’y aide. Il critique la démarche socratique qui est celle de tous ceux qui prétendent savoir mieux que les autres, qui croient avoir percé les secrets du monde par la dialectique des mots et dissipé les voiles de l’illusion – alors que nous savons bien que c’est là une tâche humaine impossible. L’homme ne peut avancer qu’à tâtons, pas à pas, remettant sans cesse en cause ce qu’il croit savoir – alors qu’on nous présente les choses comme des vérités immuables ! La croyance de type socratique est celle d’un ordre transcendant qu’il suffirait de « découvrir », comme on lève un voile, pour enfin savoir – alors que l’ordre se crée en même temps que l’univers évolue. La vérité cachée est illusion, une croyance magique ; c’est un délire moral du savoir théorique qui désire rendre conforme le monde et l’existence aux règles de son raisonnable, de son appréhendable par la petite raison humaine et son langage. Tout ce qui est « sans raison » est à corriger pour rendre conforme, conformé et confortable. « La disparité, l’hétérogénéité du monde et de l’existence doivent être résorbées : c’est la formulation de la cohérence comme principe du fondement. Le scintillement ambigu, changeant, des phénomènes, doit être réduit à une essence : c’est la formulation du principe d’identité » p.27. Or la complexité du monde n’est accessible qu’à ceux qui se désintéressent de l’origine pour s’intéresser aux péripéties du devenir. Pour que la vérité cesse d’être absolue, la connaissance doit quitter la théorie pure pour se transformer en quête historique. À chacun d’inventer son parcours, ce que fait (ou devrait faire) tout chercheur digne de ce nom ; à chacun d’en changer le cours selon l’avancée de sa recherche.

La liberté est l’indétermination. « C’est l’épreuve répétée de sa discordance qui appelle un héroïsme agile et fluctuant » p.33. Car « l’héroïsme ne désigne pas un courage qui serait une vertu morale intérieure aux déterminations purement rationnelles de la connaissance, il désigne les dispositions qui exigent la connaissance lorsqu’elle explore sans repère aucun un monde remis à lui-même. Ici, l’appel au courage de se passer de toute autorité établie est une invitation pressante à prêter notre attention à qui nous entoure, à nous laisser surprendre par ce qui nous arrive » p.43. Giordano Bruno, Galilée, Descartes, Darwin, Pasteur, Freud, Einstein, Yersin, s’affranchissent de la tradition. Ils ont le courage de ne pas croire, ni de tout vouloir démonter, mais ils expérimentent, explorent, examinent. Leur héroïsme est de ne compter que sur leurs propres forces, leur propre lucidité.

« Aussi longtemps qu’elle défend la liberté de conflit, la science défend toutes les libertés, même celle des esprits qui contestent sa propre validité » p.51. Or la volonté scientifique tourne à la croyance lorsqu’elle oppose une « vérité » du monde à son « apparence ». La vérité n’est pas universelle, indépendante des conditions dans lesquelles elle est formulée et de qui la formule ; comme le dit Karl Popper, la science est « falsifiable », c’est-à-dire contestable pour tester les hypothèses émises. La science est un savoir qui ne cesse d’évoluer et ne se pose jamais. Aucun « dogme » scientifique ne résiste plus d’une ou deux générations. « Pas plus que la métaphysique ou la foi, la science n’arrive à accepter l’ambiguïté et la diversité comme condition irréductible de la connaissance » p.53. Comme les autres croyances, la science (qui n’est pas alors simple démarche expérimentale qui appelle la contestation mais qui se prétend un savoir à l’égal de la foi religieuse) devient doublement aveugle : à l’arbitraire de l’ordre reconnu, et aux occasions qui pourraient le contester. La science, selon Nietzsche, devient alors autorité, pouvoir, injonction. Je subodore que les « experts du climat » qui démontrent décennie après décennie une apocalypse imminente qui ne vient pas, tout comme les « experts démographes » qui en appellent à une immigration massive pour des seules raisons économiques, sont de ceux qui transforment la démarche scientifique sans cesse en chantier en savoir définitif établi pour toujours.

C’est alors que le citoyen doit la contester, opposer sa propre liberté politique aux tentations de captation des « experts », car l’esprit qui veut connaître doit comme un détective mener une enquête, assembler les éléments dépareillés sans les forcer à entrer dans une logique préétablie. « Se sentant sur la terre comme un voyageur, il navigue vers l’inconnu, parcourt les méandres du sensible à ses risques et périls, se voue à une exploration sans but dernier, prend plaisir au passage et au changement » p.65.

Antonia Birnbaum voit trois vertus à l’héroïsme nietzschéen :

La première est l’affirmation de l’existence mortelle, la transformation de sa vie en aventure, sans regretter en mourant de l’avoir vécue.

La seconde est l’indifférence aux choses dernières comme aux réponses définitives ; elle n’est que l’envers de l’intérêt pour ce monde, son état instable, ses merveilles éphémères, ses joies provisoires mais toujours renouvelées.

La troisième est la résistance au nihilisme. Dans notre monde principalement marchant, le nihilisme est ce productivisme effréné et exclusif. Tout devient marchandise et aliène le faire, le communiquer, et même l’aimer. Le nihilisme est aussi de croire de « tout est foutu » et qu’on n’a qu’à attendre la apocalypse ou la déferlante migratoire, ou la puissance étrangère d’occupation (culturelle, financière ou militaire).

L’héroïsme est de résister à cette névrose obsessionnelle de l’accumulation et de l’évaluation marchande de tout et de tous, pour rester disponibles à la rêverie, à la solitude, à la gratuité. De résister aussi à la psychose paranoïaque qui croit voir arriver ce que l’imagination enfiévrée produit de pire, pour sidérer et faire passer la domination de ceux qui savent et manipulent au gré de leurs intérêts bien compris (intellectuels, politiques, géopolitiques). Il est pour cela nécessaire de produire des dérangements, de se décaler, de s’intéresser à l’étrangeté. Cet héroïsme-là ne s’adresse pas à une aristocratie irrémédiablement « supérieure », ni aux affamés de puissance qui ne veulent que dominer les masses. Il est plutôt un pari sur l’imprévisible, une adresse. « Les héros modernes ne tendent pas faire le grand mais défendent leur mobilité contre les pesanteurs de l’état de fait » p.101. Le savoir se doit d’être gai pour ne pas prendre ses vérités au sérieux et imposer un pouvoir arbitraire. Poète, supranational et universel, le héros moderne est joyeux. « Humeur qui advient en même temps qu’elle se dissipe, mouvement sans objet, la joie est toujours en elle-même minimum et summum » p.118.

À compter du chapitre 5, le discours d’Antonia Birnbaum m’apparaît plus faible. Elle se répète sans ajouter. Elle aborde la pensée de Nietzsche sans souci de sa chronologie, ni de son évolution, ni de son mouvement même qui explore les contradictions parfois avec ironie (comme le montre Jean-Pierre Faye dans Nietzsche et Salomé en mars 2000). Le chapitre 9 apparaît même comme un cheveu sur la soupe. Restons plutôt sur la première impression, cette lumineuse description du nouvel héroïsme.

Antonia Birnbaum, Nietzsche les aventures de l’héroïsme, 2000, Payot collection Critique de la politique, 293 pages, €22.50

Commentaires récents