Mort il y a deux ans le 21 janvier, le père d’Alix peut être fier de sa progéniture. Ses albums se lisent plus que jamais. Dernier hommage d’une série à retrouver dans la catégorie Bande dessinée de ce blog.

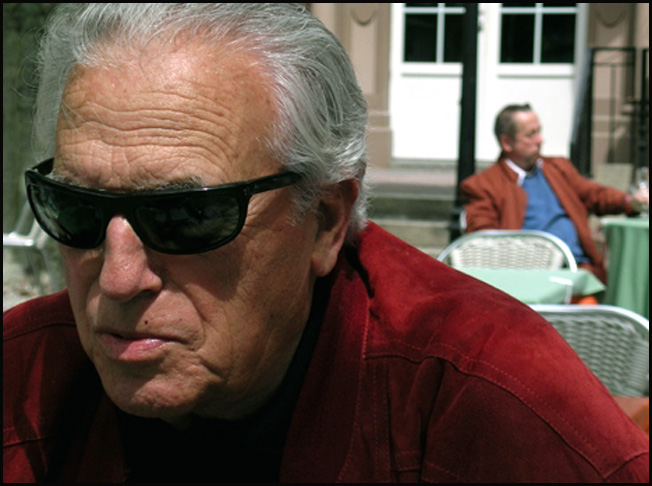

Jacques Martin

Jacques Martin

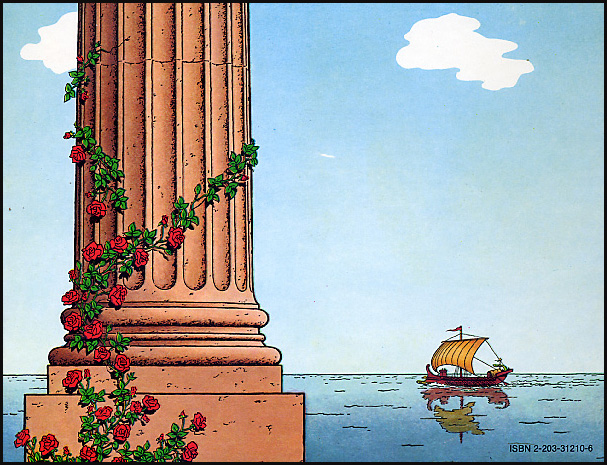

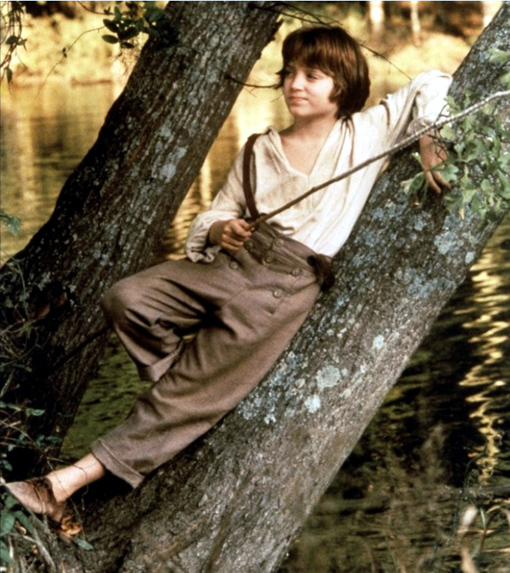

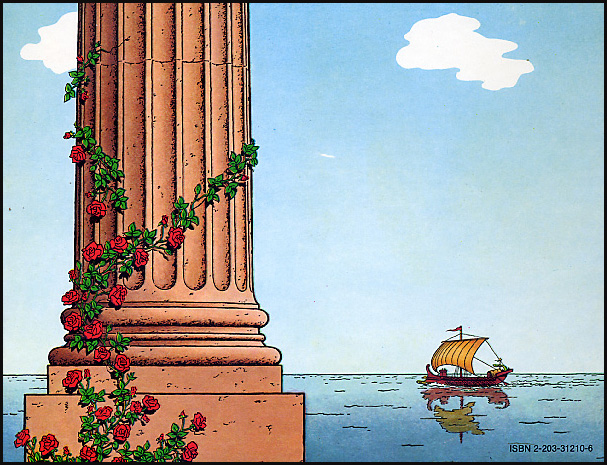

La page dernière de couverture des albums d’Alix est un symbole du destin. La colonne de calcaire qui s’élève en son milieu est l’arbre du monde, comme Alix est de solide souche gauloise figurée par le calcaire blond, et de culture gréco-romaine par sa taille élancée et ses cannelures en échos à la musculature élégante du jeune homme. C’est la civilisation qui donne à Alix ce port fier et souple, solide et hardi, à distance de l’excès des gladiateurs et de la banalité sèche des travailleurs. Autour de la colonne grimpe un rosier sauvage comme plus tard sur les tombes d’Héloïse et d’Abélard, rouge et frais comme l’amour. Il symbolise Enak, le petit ami, sa fidélité naïve malgré sa faiblesse, son amour pudique et jaloux, sa ténacité. Autour s’étend la mer, Mare nostrum, lac civilisé, cœur du monde romain et centre du monde connu. Dès qu’on s’en éloigne, la barbarie surgit : le désert, les sauvages, les cruels, les tyrans. Le navire est là, à voiles et à rames, symbole de l’ingéniosité des hommes et de leur industrie. Même lorsque les éléments sont défavorables, l’esquif avance, mû par la force des hommes.

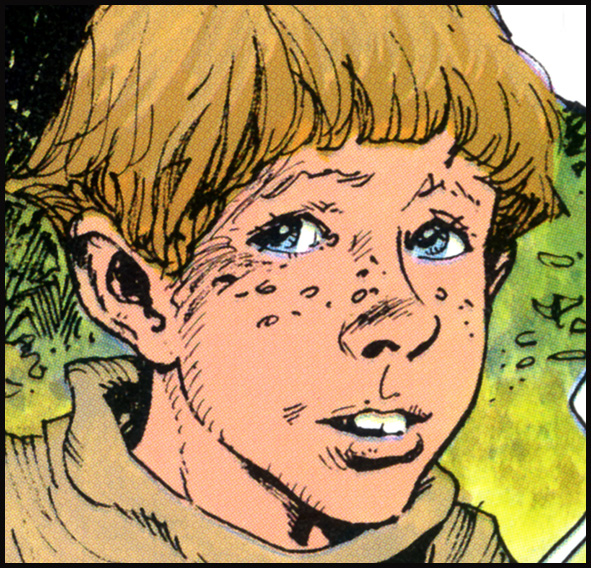

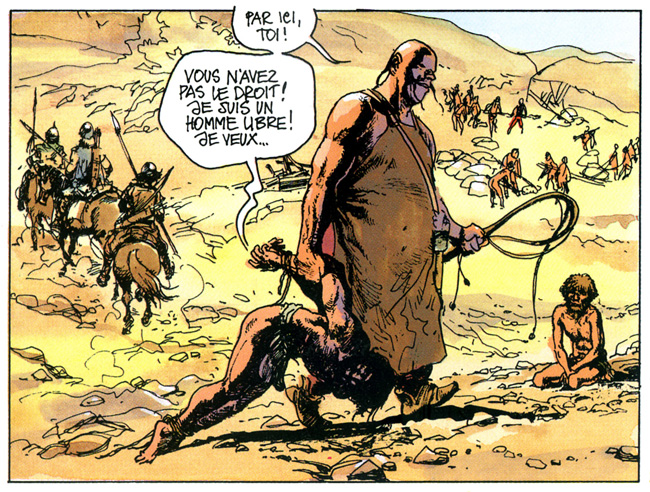

Tous les pères successifs d’Alix meurent : Astorix de chagrin, Toraya au combat, Graccus du cœur… Comme Jacques Martin, Alix est orphelin. Délaissé par un père lieutenant, brillant aviateur de l’escadrille des Cigognes durant la Première guerre mondiale mais tué en autogyre quand son fils avait 11 ans, le gamin Jacques fut mis en pension à l’âge des premiers émois. L’esclavage parthe d’Alix est l’analogue de la pension Sainte-Euverte, près d’Orléans, où l’adolescent Martin Jacques a été placé. Il y a été « éduqué », quêtant sans cesse un modèle paternel.

Tous les pères successifs d’Alix meurent : Astorix de chagrin, Toraya au combat, Graccus du cœur… Comme Jacques Martin, Alix est orphelin. Délaissé par un père lieutenant, brillant aviateur de l’escadrille des Cigognes durant la Première guerre mondiale mais tué en autogyre quand son fils avait 11 ans, le gamin Jacques fut mis en pension à l’âge des premiers émois. L’esclavage parthe d’Alix est l’analogue de la pension Sainte-Euverte, près d’Orléans, où l’adolescent Martin Jacques a été placé. Il y a été « éduqué », quêtant sans cesse un modèle paternel.

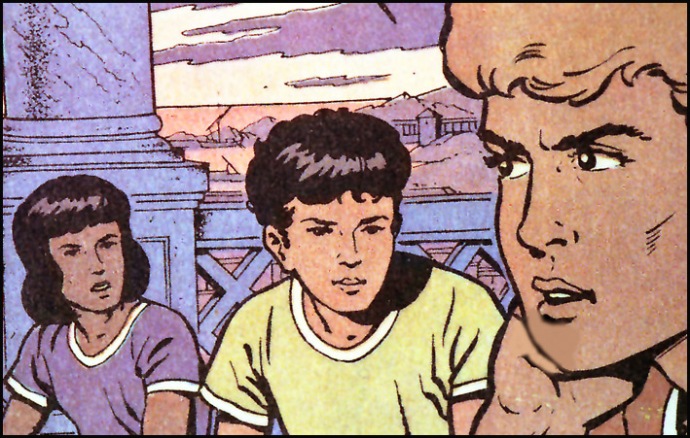

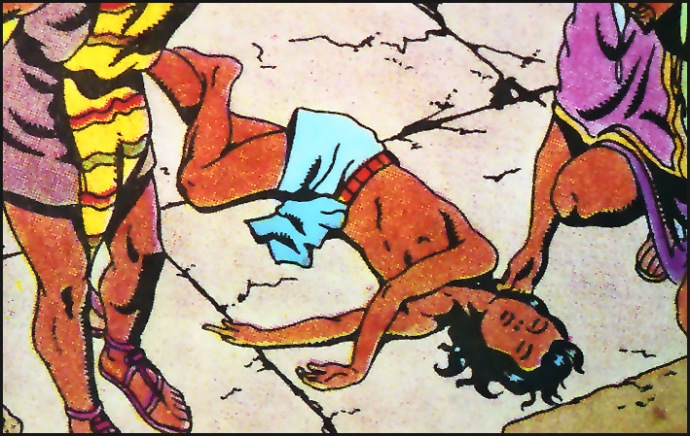

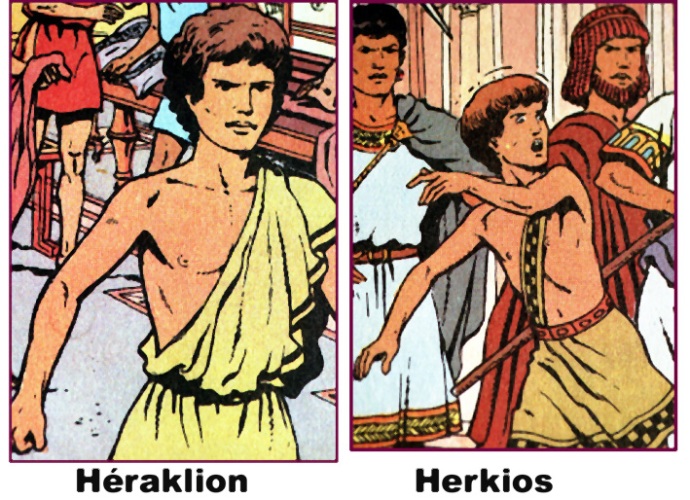

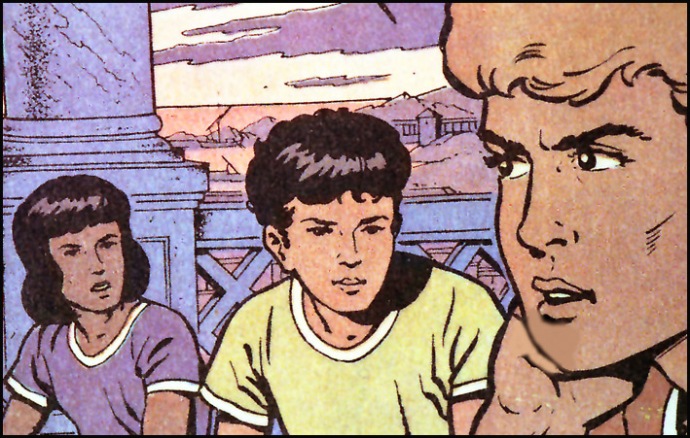

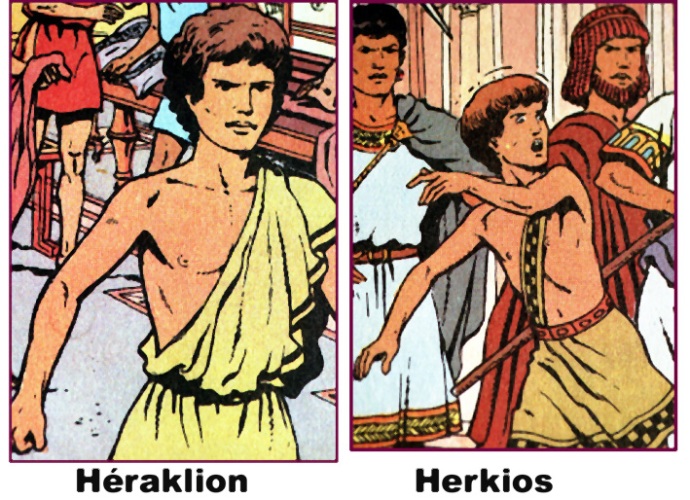

Alix adoptera comme père spirituel César, le consul républicain qui incarne la vertu romaine, souvenir de ses versions latines. Il n’aura de cesse de se vouloir figure paternelle à son tour, cherchant sans cesse à défendre d’autres orphelins plus jeunes. Enak, Héraklion, Kora, Sabina, Herkios, Zozinos, Marah, sont tous des chiens perdus sans collier, solitaires, abandonnés, avides de reconnaissance et d’amour, dont Alix couvre les épaules de son bras protecteur. Toraya, sauveur d’Alix dès le premier album, vend la mèche : « comment ne pas éprouver une grande pitié pour un enfant perdu ? » (‘Alix l’intrépide’ p.17).

Alix adoptera comme père spirituel César, le consul républicain qui incarne la vertu romaine, souvenir de ses versions latines. Il n’aura de cesse de se vouloir figure paternelle à son tour, cherchant sans cesse à défendre d’autres orphelins plus jeunes. Enak, Héraklion, Kora, Sabina, Herkios, Zozinos, Marah, sont tous des chiens perdus sans collier, solitaires, abandonnés, avides de reconnaissance et d’amour, dont Alix couvre les épaules de son bras protecteur. Toraya, sauveur d’Alix dès le premier album, vend la mèche : « comment ne pas éprouver une grande pitié pour un enfant perdu ? » (‘Alix l’intrépide’ p.17).

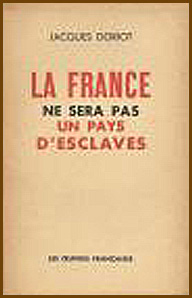

Alix est le prénom Alice au masculin, d’origine germanique. Le garçon pourrait être alsacien, comme son créateur Jacques, né à Strasbourg. Il ne vient pas de Gaule centrale puisque Vercingétorix, empli de démesure, n’est pas son modèle (‘Vercingétorix’). Le tempérament national gaulois divise : anarchique, archaïque, paysan. Il a produit, selon Jacques Martin, la honteuse défaite française de 1940 qui va l’emmener au STO et l’obliger à dessiner pour Messerschmitt. Si l’éducation d’Alix enfant s’est faite en Gaule comme fils de chef, pareil au petit Jacques, il ne devient adulte qu’à Rome, pays urbain, civilisé, discipliné. Alix n’évoque ni ne recherche son vrai père, peut-être parce que les chefs sont trop pris pour élever leurs enfants ? Le propre père de Jacques Martin l’a abandonné à la pension, à ces ‘romains’ qui enseignaient le latin.

Alix est le prénom Alice au masculin, d’origine germanique. Le garçon pourrait être alsacien, comme son créateur Jacques, né à Strasbourg. Il ne vient pas de Gaule centrale puisque Vercingétorix, empli de démesure, n’est pas son modèle (‘Vercingétorix’). Le tempérament national gaulois divise : anarchique, archaïque, paysan. Il a produit, selon Jacques Martin, la honteuse défaite française de 1940 qui va l’emmener au STO et l’obliger à dessiner pour Messerschmitt. Si l’éducation d’Alix enfant s’est faite en Gaule comme fils de chef, pareil au petit Jacques, il ne devient adulte qu’à Rome, pays urbain, civilisé, discipliné. Alix n’évoque ni ne recherche son vrai père, peut-être parce que les chefs sont trop pris pour élever leurs enfants ? Le propre père de Jacques Martin l’a abandonné à la pension, à ces ‘romains’ qui enseignaient le latin.

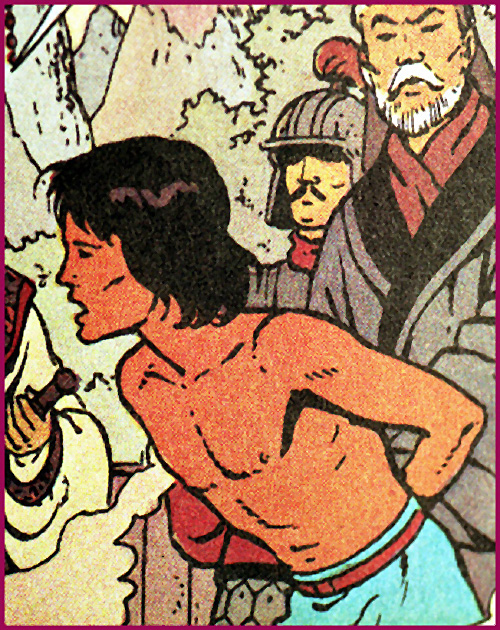

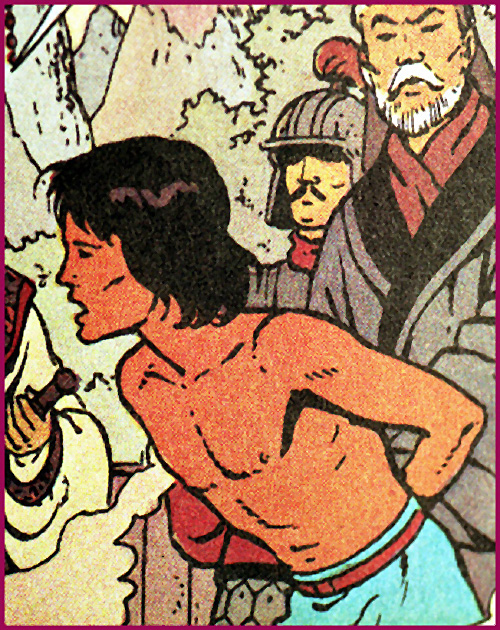

Au sortir de la guerre de 1939-45, la civilisation est américaine. Roosevelt en est le héros. La menace raciale a été vaincue (l’Allemagne nazie) mais pas la menace totalitaire du despotisme asiatique (l’URSS). C’est pourquoi Jacques-Alix combattra sans relâche les tyrans : les cléricaux adeptes de la pureté du sang dans ‘Le prince du Nil’, l’empire absolutiste dans ‘L’empereur de Chine’, les dictateurs et autres conducators dans ‘Iorix le grand’, ‘Vercingétorix’ ou Le démon du Pharos, les religieux sectaires dans ‘Le tombeau étrusque ‘, ‘La tiare d’Oribal’ ou ‘La proie du volcan’.

Au sortir de la guerre de 1939-45, la civilisation est américaine. Roosevelt en est le héros. La menace raciale a été vaincue (l’Allemagne nazie) mais pas la menace totalitaire du despotisme asiatique (l’URSS). C’est pourquoi Jacques-Alix combattra sans relâche les tyrans : les cléricaux adeptes de la pureté du sang dans ‘Le prince du Nil’, l’empire absolutiste dans ‘L’empereur de Chine’, les dictateurs et autres conducators dans ‘Iorix le grand’, ‘Vercingétorix’ ou Le démon du Pharos, les religieux sectaires dans ‘Le tombeau étrusque ‘, ‘La tiare d’Oribal’ ou ‘La proie du volcan’.

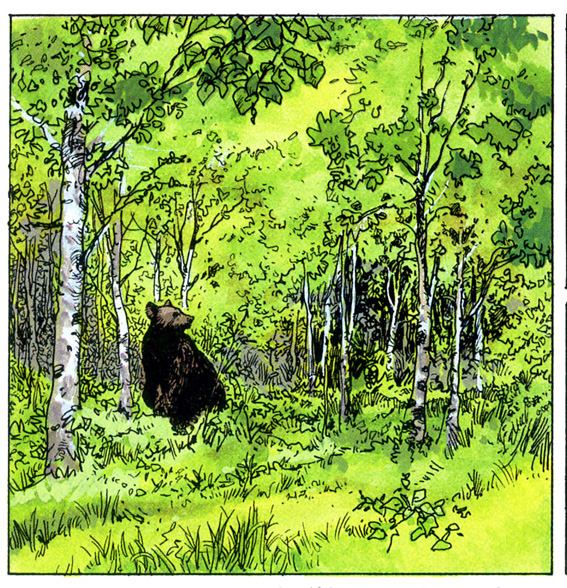

Jacques Martin dessine avec détails et minutie les corps et les paysages, mais surtout les villes. Il reflète un ordre du monde voulu par les dieux : de riches plaines ensoleillées, des cités organisées, rationnellement aménagées. Apollon le véridique, dieu d’Alix, règne sur la raison lucide et la morale généreuse ; il cantonne Artémis la chasseresse à l’arc, déesse d’Enak, aux domaines vierges, extérieurs à la civilisation urbaine. César le républicain, aidé d’Athéna, déesse de la loi raisonnable et de la cité, pacifie l’univers barbare et réprime les passions romaines débridées.

Jacques Martin dessine avec détails et minutie les corps et les paysages, mais surtout les villes. Il reflète un ordre du monde voulu par les dieux : de riches plaines ensoleillées, des cités organisées, rationnellement aménagées. Apollon le véridique, dieu d’Alix, règne sur la raison lucide et la morale généreuse ; il cantonne Artémis la chasseresse à l’arc, déesse d’Enak, aux domaines vierges, extérieurs à la civilisation urbaine. César le républicain, aidé d’Athéna, déesse de la loi raisonnable et de la cité, pacifie l’univers barbare et réprime les passions romaines débridées.

Discipline et justice civilisent, tel est le message de ces années pré-68 aux adolescents lecteurs du ‘Journal de Tintin’. Vanik le dit, cousin d’Alix à qui César a attribué un gouvernement en Gaule : « Des maisons confortables ont remplacé nos pauvres huttes et la prospérité succède à la misère. Non, je ne veux pas que la barbarie revienne en Gaule. » On a reproché à Jacques Martin ce dessin trop académique, qui comporte des erreurs ou des inventions archéologiques – mais peu importe, ce qui compte est le symbole.

Discipline et justice civilisent, tel est le message de ces années pré-68 aux adolescents lecteurs du ‘Journal de Tintin’. Vanik le dit, cousin d’Alix à qui César a attribué un gouvernement en Gaule : « Des maisons confortables ont remplacé nos pauvres huttes et la prospérité succède à la misère. Non, je ne veux pas que la barbarie revienne en Gaule. » On a reproché à Jacques Martin ce dessin trop académique, qui comporte des erreurs ou des inventions archéologiques – mais peu importe, ce qui compte est le symbole.

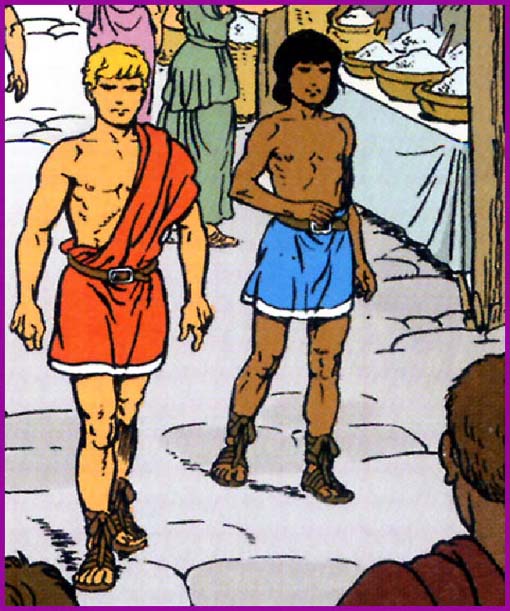

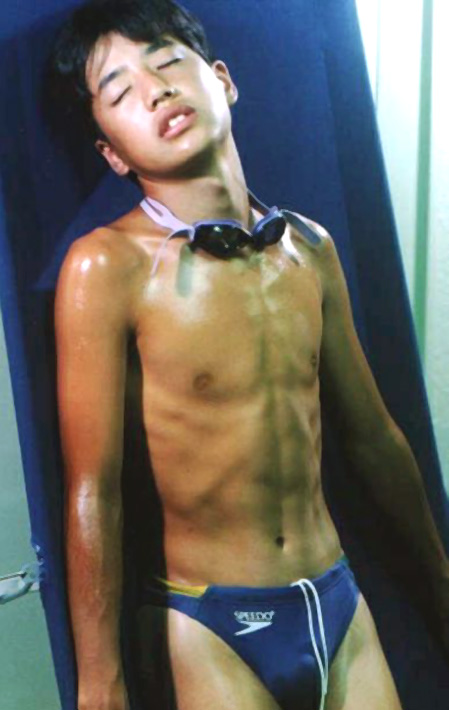

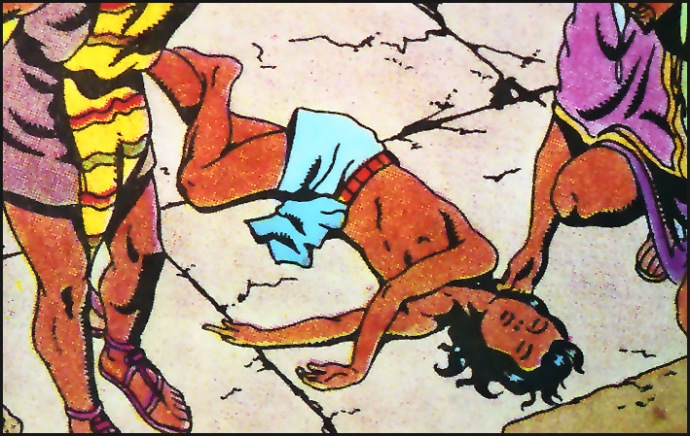

La beauté morale se révèle dans les corps maîtrisés : Alix, Enak, Héraklion, Herkion, Zozinos ont l’architecture harmonieuse et la vigueur de l’ossature. La laideur morale s’illustre par l’excès : Iorix, Qââ, Vercingétorix, Maia, Archeloüs, et Sulcius – le double d’Alix plus narcissique, plus musclé et plus cruel dans ‘Roma, Roma’.

Souvent le rajout, le baroque du dessin, sont une façon d’illustrer la démesure, qu’elle soit de la nature, des États ou des hommes.

Les excès de parures de la forêt vierge, des forteresses cachées ou des villes nouvelles, des costumes ou de la musculature, sont une preuve physique, visible, de l’exubérance non maîtrisée qui peut déboucher sur des cataclysmes (invasion de serpents, tremblements de terre, foudre), industriels (rupture de barrage, effet de pile dans ‘Le dieu sauvage’, explosion de ‘L’île maudite’ et du ‘Spectre de Carthage’) ou moraux (Arbacès, Iorix, Vercingétorix, Sulcius…). A l’inverse, les héros sont sereins, équilibrés, harmonieux. Leurs corps sains incarnent des esprits sains et des cœurs forts où l’amitié, la générosité et la sociabilité se révèlent.

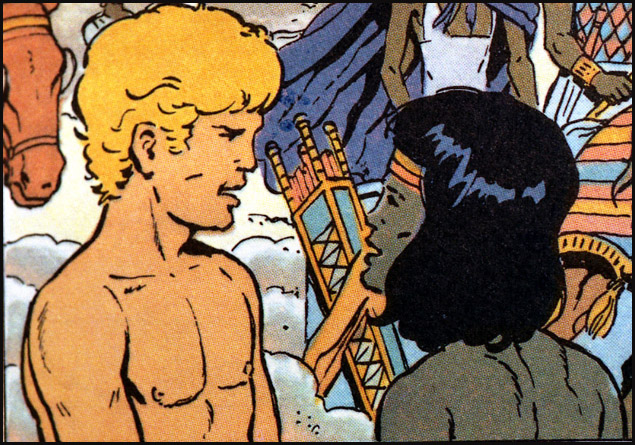

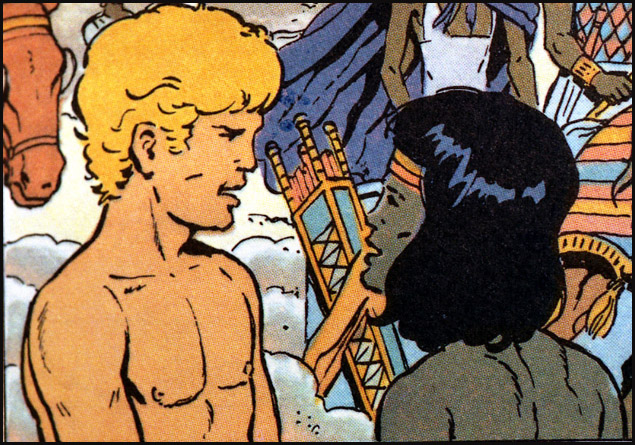

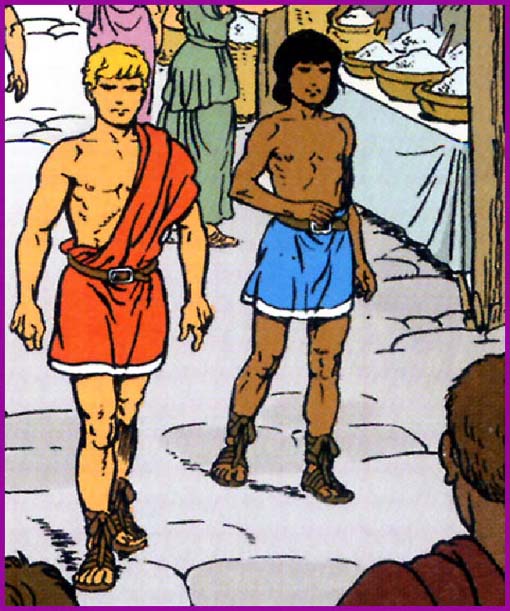

Leur quête le montre, selon l’analyse structurale de Greimas : le Destinateur (Apollon, Athéna, César) pousse le Sujet (Alix flanqué de son petit prince Enak) dans l’Épreuve (les aventures) contre l’Opposant (Arbacès, Pompée, tyrans, marchands, méchants) pour conquérir l’Objet (liberté, raison, civilisation, ordre dans la cité, vertus de l’âme). Le courage va nu, comme l’âme droite et la raison qui tranche. Les torses nus des garçons sont là pour rappeler que l’énergie vient de l’intérieur et pas des carapaces qu’on se met pour faire accroire. Ainsi, point besoin de déguisements de ménade et satyre comme dans Roma Roma pour que l’amour existe entre Alix et Enak – l’amour mais pas le désir sexuel brut singé sur scène, plutôt le désir sublimé par l’affection. Les marchands n’ont aucun scrupule, les barbares sont atteints de démesure, les tyrans sont cruels – seul l’homme républicain (grec ou romain), esprit sain dans un corps sain, va presque nu parce qu’il n’a rien à cacher.

Leur quête le montre, selon l’analyse structurale de Greimas : le Destinateur (Apollon, Athéna, César) pousse le Sujet (Alix flanqué de son petit prince Enak) dans l’Épreuve (les aventures) contre l’Opposant (Arbacès, Pompée, tyrans, marchands, méchants) pour conquérir l’Objet (liberté, raison, civilisation, ordre dans la cité, vertus de l’âme). Le courage va nu, comme l’âme droite et la raison qui tranche. Les torses nus des garçons sont là pour rappeler que l’énergie vient de l’intérieur et pas des carapaces qu’on se met pour faire accroire. Ainsi, point besoin de déguisements de ménade et satyre comme dans Roma Roma pour que l’amour existe entre Alix et Enak – l’amour mais pas le désir sexuel brut singé sur scène, plutôt le désir sublimé par l’affection. Les marchands n’ont aucun scrupule, les barbares sont atteints de démesure, les tyrans sont cruels – seul l’homme républicain (grec ou romain), esprit sain dans un corps sain, va presque nu parce qu’il n’a rien à cacher.

Atteint de macula, Jacques Martin n’a pas pu dessiner Alix et Enak jusqu’au bout. Ses collaborateurs ont été inégaux : Rafael Morales est maladroit avec les corps, le tandem Ferry/Weber meilleur mais Christophe Simon surtout garde la pureté du trait et la grâce des jeunes corps mieux que les autres.

Atteint de macula, Jacques Martin n’a pas pu dessiner Alix et Enak jusqu’au bout. Ses collaborateurs ont été inégaux : Rafael Morales est maladroit avec les corps, le tandem Ferry/Weber meilleur mais Christophe Simon surtout garde la pureté du trait et la grâce des jeunes corps mieux que les autres.

Jacques Martin s’est éteint à 88 ans le 21 janvier 2010. Marié, deux enfants, il laisse plusieurs petits-enfants mais ses vrais fils sont Alix, son double, et Enak, son fils adopté.

Albums que Jacques Martin a écrit et dessiné seul chez Castermann :

1 Alix l’intrépide

2 Le sphinx d’or

3 L’île maudite

4 La tiare d’Oribal

5 La griffe noire

6 Les légions perdues

7 Le dernier spartiate

8 Le tombeau étrusque

9 Le dieu sauvage

10 Iorix le grand

11 Le prince du Nil

12 Le fils de Spartacus

13 Le spectre de Carthage

14 Les proies du volcan

15 L’enfant grec

16 La tour de Babel

17 L’empereur de Chine

18 Vercingétorix

19 Le cheval de Troie

20 Ô Alexandrie

Avec Alix, l’univers de Jacques Martin, Castermann, 288 pages, 2002, €33.25

Deux vidéos de Jacques Martin interviewé sur Youtube en 1 et en 2

Tous les Alix chroniqués sur ce blog

Commentaires récents