Depuis toujours, les humains se divisent entre donneurs de leçons et donneur d’ordres, hommes de fer et hommes de faire.

- Les premiers ont le beau rôle – car ils ne mettent jamais les mains dans le cambouis. Ne faisant rien, ils ne se trompent jamais. Ils préfèrent régenter les âmes en leur faisant honte des écarts à la Règle intangible.

- Les seconds agissent, ce qui veut dire se compromettent. Ils doivent négocier avec les forces en présence pour faire avancer leurs idées.

Réel oblige contre Idées pures, que la Morale est belle quand elle reste théorie !

Syriza, Podemos, Mélenchon, Duflot, Frondeurs, Aubry, Corbyn… tous préfèrent le rêve à la réalité, l’utopie de l’épure à se retrousser ici et maintenant les manches. Il est tellement plus facile d’être le Vertueux qui jamais ne fait de compromis que le Pragmatique qui évolue pour composer avec le réel puisqu’il ne peut pas l’annuler.

Soyons heureux : quand la Vertu s’incarne en politique, malheur aux citoyens ! Les esprits non conformes à la Règle sont vus par les croyants comme d’immondes déviants qu’il faut traiter en malades (à enfermer et rééduquer) ou en ennemis (à concentrer en camps ou à exécuter). Robespierre a montré la voie, Lénine et Staline ont suivi, puis tous les petits chefs comme Mao, Castro et le touche-pas-à-mon-Pot des gauchistes français des années 70. Jusqu’aux coraniques littéral-illettrés qui infestent nos banlieues en se croyant Vengeurs après Révélation.

Mon idée est que si les diables rouges s’agitent dans le bénitier capitaliste, tant mieux ! Ce serait pire s’ils en sortaient pour tenter l’aventure. La gauche sociale-démocrate-libérale sera mise en échec ? Tant pis : que l’alternance équilibre les dérives potentielles. Un peu de pouvoir à la droite éloignera les tentations de certains Républicains à lorgner vers l’extrême-droite, tout aussi dangereuse que l’extrême-gauche, tant le blabla de surenchère n’a jamais rien résolu dans le concret historique. Seule la lucidité de la raison agissante permet d’agir – pas les illusions des ombres de la caverne idéologique : ainsi parlait Platon.

Car nous sommes toujours dans l’ornière simple des deux éthiques pointées par Max Weber : l’éthique de responsabilité et l’éthique de conviction.

En politique, il est nécessaire de voir loin, donc de peser les conséquences des décisions que l’on prend. Quiconque agit en politique non selon ce qu’il peut faire mais selon sa Bible du moment n’est pas un politicien mais un théocrate, qui sait mieux que tous ce qui est bon à tous. Si le réel résiste, il applique par la force ces convictions venues d’en haut : de la Bible ou d’Al Koran, de l’Histoire révélée à Marx, de la révolution permanente qui excite Mélenchon, de l’écologie coercitive traduite par Duflot, du fonctionnariat intangible qui alcoolise Martine Aubry.

- La conviction empêche le débat, donc l’exercice de la démocratie : qui ne pense pas comme vous est insulté, traité de moins que rien, donc de « fasciste » – ce Mal absolu de la bonne conscience « de gauche, forcément de gauche » comme répétait à l’envi la Duras, bobote fort à la mode des années 1980-2000.

- La responsabilité permet le débat, donc l’exercice pragmatique du pouvoir : qui ne pense pas comme vous est invité à suggérer d’autres pistes – irréalistes s’abstenir, mais rien n’empêche d’essayer. Certes, la conviction résiste, mais elle comme une lumière qui éclaire le chemin : les embûches ne peuvent être simplement ignorées et la route vers l’idéal ne s’achève jamais. Le tout est de faire ce que l’on peut – en prenant conscience des risques et en assumant ses actes. Le contraire même de l’irresponsabilité sociale de la génération Mitterrand-Chirac.

Les gauchistes de la gauche française, on les connait, ils n’ont en rien changé depuis 40 ans : étatistes, jacobins, taxateurs et clientélistes, ils révèrent le Fonctionnaire – ce serviteur content de l’être – et redistribuent à tour de lois cet argent qu’ils se moquent de produire (ils préfèrent « prendre » – et tant pis pour la génération suivante). Moralistes, ils ont gardé de leur jeunesse marxiste une haine du « capitalisme » qu’ils sont en bien en peine de définir, fourrant dans ce concept tout ce qui « ne vas pas » à leurs yeux (jusqu’au latin qui disparaît… car peu « utile » aux entreprises).

Les fonctionnaires sont certes nécessaires, lorsqu’ils remplissent avec zèle et neutralité le service du public. Mais quel est ce « service » ? Les fonctions régaliennes légitimes de l’État, pas tout et le reste ! Armée, police, justice, diplomatie, impôts, hôpital – voilà qui est indispensable. Tout le reste se discute et Macron a raison de le laisser entendre à une gauche obtuse et figée – n’en déplaise à l’amère de Lille. Et les Français, contrairement aux archéo-socialistes style Aubry décidément de plus en plus coupés du peuple, sont en majorité d’accord. Les États très fonctionnarisés comme la Russie de Poutine et la Chine aujourd’hui, sont plus néfastes que le Canada ou la Suède qui n’embauchent plus aucun fonctionnaire à vie, mais seulement par contrats de 5 ans. En débattre, c’est la démocratie, jeter l’anathème, c’est un coup de force.

Dans un monde ouvert et qui se globalise, ce sont des nuisibles, ces nostalgiques des Trente glorieuses… Car il est fini, le temps de la reconstruction d’après-guerre, du dirigisme du Plan, du soviétisme des têtes. Tous les pays dirigés d’en haut ont échoué, de l’URSS après Staline à la Chine après Deng (l’été dernier l’a montré). L’initiative et la créativité ne sauraient obéir aux directives d’un aréopage de vieillards technocrates ; l’économie ni la participation politique ne sauraient être liées aux ordres impulsés d’en haut. C’est au contraire « la base », le peuple, les gens, qui se trouvent assez adultes et responsables pour se prendre en main. D’où le côté inaudible de l’Église en moralisme, de l’école pour le savoir, du Président en politique, du parti Socialiste pour les idées… Certes, mai 68 est passé par là avec sa haine de tout autoritarisme – mais c’est surtout que la société a changé : elle est plus autonome, plus individualiste, plus ouverte. Absolument plus poussée à obéir à des « mots d’ordre » des partis ou des idéologies. Le Fonctionnaire, exécutant sans initiative des règles de procédure et des ordres hiérarchiques, ne saurait être un idéal social.

Les gauchistes sont les descendants des frères prêcheurs de notre moyen-âge, aussi péremptoires, armés de la même Voix d’en-haut, tonnant aussi fort contre le gaspillage, le foutre et l’orgie, vertueux comme pas un (sauf pour l’argent public… à user comme des filles publiques pour ces petits marquis de la noblesse d’État). Ils voudraient ramener tout le monde à la même norme médiocre, pour que « l’égalité » soit pure et parfaite, comme dans Cité de Dieu rêvée par saint Augustin (évêque kabyle et paillard repenti). En témoigne par exemple le fonctionnariat d’État qui sévit à l’Éducation nationale : petit savoir, petit salaire, petit travail – bien tranquille et assuré. Tout salarié qui dépasse la rémunération du Fonctionnaire de rang le plus élevé est considéré par les petit-bourgeois envieux de Bercy comme « riche », donc à tondre. Même si le sire prend du risque, soyons impitoyable : qui lui demande de prendre un risque ? il n’a qu’à faire comme tout le monde – et passer un concours : il aura la garantie du salaire, de la santé, du travail et de la retraite – comme dans la ruche. Exception : les stars du foot. Le gauchiste, qui va au peuple comme la vache au taureau, aurait « honte » de toucher aux idoles du prolo.

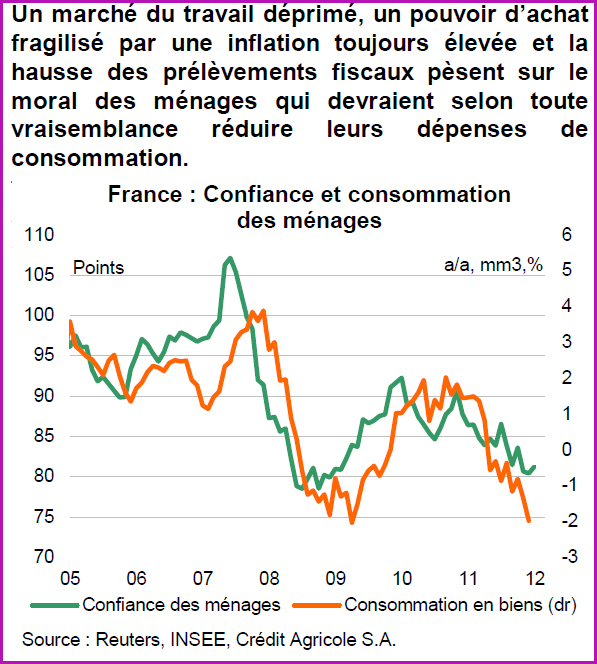

Certes, l’émergence du global et de ces pays du tiers-monde qui revendiquent désormais leur place dans le premier monde, opère une concurrence féroce ; certes, le Budget étatique se réduit tant les impôts sont déjà lourds et toute hausse contreproductive (Hollande l’a testé a son détriment, mettant dans la rue les bonnets rouges) ; certes, l’endettement national exige une certaine austérité que chaque élu rechigne à opérer – puisque ce n’est pas SON argent ; certes, les élites politiques et intellectuelles apparaissent indigentes, courte-vue, préoccupées plus par leur ego du moment devant la télé que par leur responsabilité devant la cité sur la durée d’un mandat. Mais la tentation gauchiste ne vaut pas le plaisir pervers de les déboulonner.

Monde cruel, impérialisme américain, Union européenne impuissante, dirigeants français médiocres, droite écartelée et socialistes sans repères : comment l’électeur ne serait-il pas écœuré des « partis de gouvernement » qui promettent à tout va sans jamais rien tenir – ou si peu ? D’où la tentation de sortir de ce monde-ci pour errer dans le monde idéal, « l’autre monde est possible » allant pour certains jusqu’à « l’au-delà » des houris et éphèbes promis au paradis islamique. Les écolos ont la trouille de l’enfer, pensez : 2° de plus dans vingt ans, ils se voient déjà griller à bout de fourches – repentez-vous, mes frères, avant qu’il ne soit trop tard !

Mais les couches populaires, elles, sont plus réalistes que les petits fonctionnaires qui se croient intellos, que les syndicalistes qui croient avoir tout compris de la lutte des places ou que les politiciennes arrivistes qui voudraient bien la place. Le peuple ne croit pas les gauchistes, même les vrais qui s’essaient aux responsabilités, même Tsipras – qui est allé dans le réel bien plus loin qu’un Mélenchon qui se contente de discourir, d’une Aubry qui a accouché des 35 h qui endettent l’État chaque année et dont on voit les ravages encore à l’hôpital public, ou d’une Duflot qui a engendré le désastre de la construction en France depuis 3 ans.

Les couches populaires voteront peu ; celles qui votent voteront encore moins Mélenchon mais préférerons les trois Le Pen – la Trinité d’apocalypse de la Trinité-sur-mer. Parce que les partis de gouvernement n’ont jamais voulu écouter – par tabous idéologiques – les cris et les demandes desdites couches populaires, il n’y a rien d’autre d’utile à faire que d’encourager l’alternance : un temps à gauche, un temps à droite. Juste pour l’équilibre de la responsabilité face à la conviction.

Commentaires récents