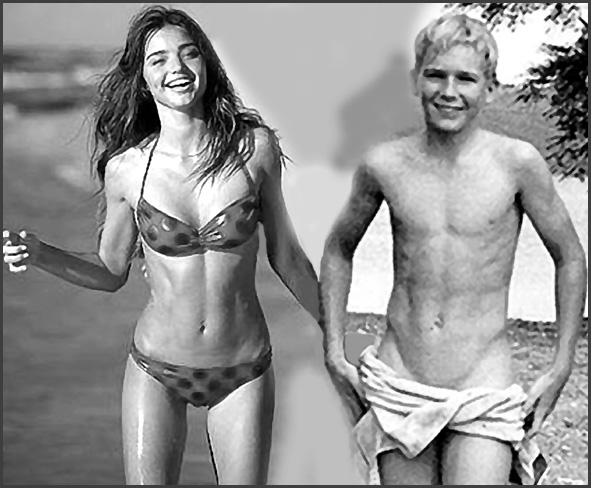

« Il devient impensable que le papy amarré à son lit d’hôpital ait pu un jour envoyer une saloperie de balle de golf avec un balancement souple du tronc » p.1 Eh bien si ! A l’adolescence, se remémore-t-il, « arrondis, souples, liquides, électriques, nos corps donnaient à la musique une consistance heureuse » p.39. A 78 ans, après l’incendie de son appartement et être tombé du lit, cassé de partout et surtout des hanches, il lui reste l’œil et l’imagination. L’un pour le présent, l’autre pour le passé.

« Pourquoi j’écris ? Parce que je ne veux pas crever avant d’être sûr que ce que j’ai vécu a réellement existé » p.98. Les 43 chapitres font deux ou peut-être quatre pages, alternés entre aujourd’hui et hier et pris dans une histoire quasi policière. Né pauvre, n’ayant jamais ouvert un livre de sa vie, il n’a pas moins folâtré qu’un autre. Malgré le fauteuil roulant de sa maison de retraite Les Primevères, chambre Amaryllis, il garde l’œil acide. Comme dans sa jeunesse : « Je ne comprenais pas non plus pourquoi personne n’avait l’idée de créer un illustré racontant les exploits des hommes dans la fonderie » p.32. Au présent, il observe les tarés qui l’entourent : « j’ai fait la connaissance d’un peintre qui ne peint pas et d’un non-muet qui ne veut pas parler » p.78.

Petit Breton monté à Paris après maintes fugues, dépucelé en deux minutes à 16 ans par une pute offerte par un truand qui l’emploie comme mulet, il note finement p.111 qu’« un beau cul est un bon coup ». Des décennies plus tard, revenu de la vie, il dira p.131 : « La volonté et le courage ne valent rien dans l’erreur. Ils accélèrent la chute, c’est tout. Je ne respecte pas l’absurde obstination. — Croire en l’amour, c’est absurde ? — Oui, si l’amour auquel on croit est une chimère. Je ne suis pas pour faire rimer amour et toujours, comme les poètes stériles ou les chansonniers du dimanche ».

Pris ado, en prison pour mineurs, il s’évade du service militaire avant l’Algérie, embarque comme matelot au Havre. Lors d’une escale à Boston, il apprend auprès d’une Jenny « un anglais soutenu alors que mon français était fait d’argot, de patois et d’insultes » p.151. Ensuite ? « J’ai voyagé. J’ai rencontré beaucoup de monde. J’ai fait beaucoup de conneries » p.156, malgré Margarita et les chutes d’Iguaçu. En fait, il tuait « à petit feu l’orphelin en intégrant la grande famille du crime organisé » : « fausse monnaie, faux papiers, entreprises bidon et diverses grosses escroqueries » p.163. Revenu à Paris à 44 ans, il tombe pour un braquage de banque qui a foiré. Et c’est alors que, 35 ans plus tard, dans la maison de retraite Les Primevères… Mais je ne vous dis rien de la suite, c’est trop beau, poignant, humain.

L’auteur de 34 ans en son premier roman n’a pas hésité cependant à donner de ses nouvelles. Son personnage a le cynisme humaniste et le style d’un Céline qui n’aurait pas été paranoïaque (je sais, c’est beaucoup demander). Mais que dire de cet humour réjouissant qui éclate ici ou là :

« À cette époque, Radio Paris dominait les ondes de la France occupée et dépendait du service de propagande allemand. Il y avait bien des décrochages régionaux, mais obtenus par des autonomistes bretons presque aussi fascistes que les occupants. Le poste TSF à accus de marque Telefunken était le seul luxe de la maison. Une marque allemande. Il n’y a pas de limites à la tragédie humaine » p.12.

« — Vous savez Léon, aujourd’hui je suis en pleine forme. — J’en suis ravi. — Et vous voulez savoir pourquoi ? Est-ce que j’ai envie de savoir pourquoi ? Non, je m’en fous comme de ma première dent. Si j’avais un jour voulu savoir pourquoi les gens vont bien ou mal, j’aurais acheté un divan » p.23.

Grave philosophie aussi, celle de la vie : « On ne peut pas vouloir jouir sans arrêt et refuser la merde qui tombe un jour ou l’autre sur notre tête » p.102. Reste quoi, d’ailleurs, de cette vie ? Les souvenirs vécus, qui se ravivent dans le regard des autres. « C’est parce que tu existes dans les yeux de celui qui t’écoute ici et maintenant que ton souvenir a du sens. Si demain la solitude te prend tout entier, tu viendras à douter de ce que tu as vécu. Tu existes avant tout dans le regard de l’autre » p.157. Pas mal pour un ancêtre, un croulant, un débris, un soixante-dix-huit tours mal éduqué et malfrat sur les bords, Léon Pannec alias Léo Faubert.

Ramassé, percutant, célinien, vous pouvez suive Alexandre Feraga en sa première aventure romanesque.

Alexandre Feraga, Je n’ai pas toujours été un vieux con, 2014, Flammarion Le texte vivant, 250 pages, €18.00

Format Kindle, €14.99

Commentaires récents