Michel Eyquem de Montaigne aimait fort la vie avec tout ce qu’elle offre ; le principal en était la liberté. Cette biographie nouvelle, par un agrégé docteur en philosophie est à la fois érudite, pleine de sel et de trouvailles, et fort bienvenue. « L’époque des guerres civiles a façonné sa pensée et son style au point qu’ils entreront toujours en résonance avec les périodes troublées, inventives et inquiètes. Tel est notre temps… » p.478.

Sa pensée de doute et de balance porte à juger par soi-même plutôt qu’obéir aux dogmes ou suivre l’opinion commune. Son style de beau langage allie la précision des mots à l’allusion, voire au cryptage pour érudits, afin de dissimuler ce qui choquerait trop les âmes faibles. Car il y a en tous temps des professionnels du choqué, dont la seule vertu est de dénoncer la paille dans l’œil du voisin. Particulièrement dans les périodes troublées et inquiètes où le recours à la « croyance » est reine au détriment du réel. Penser comme tout le monde rassure, en rajouter sur l’orthodoxie pose à bon compte et donne parfaite conscience. Mais de là à inventer le neuf, il n’y faut point compter !

« Il est manifeste que l’homme [Montaigne] est d’abord un amant, amoureux de la vie, d’un unique ami et de quelques femmes. De toutes ses passions, l’écriture est à la fois le médiateur et la substance, et c’est pourquoi les Essais sont consubstantiels à leur auteur » p.471. Presque tout est dit, hors l’aristocrate et le politique. Car Montaigne fut aussi engagé largement dans l’histoire de son siècle. Élu en son absence maire de Bordeaux malgré ses réticences, puis réélu pour un second mandat, il avait l’oreille à la fois de Catherine de Médicis et d’Henri de Navarre, jouant les médiateurs avec talent et discrétion entre les deux Henri, l’actuel III et le futur IV.

Bien que le grand homme fut de taille petit, « Montaigne a toujours fait, autant qu’il le pouvait, ce qu’il voulait, sans se préoccuper à l’excès des jugements moraux, sociaux ou religieux. L’absence de repentir qu’il revendique hautement signifie qu’il assume tous les aspects de sa vie, parce qu’il les a tous voulus, pour autant que cela dépendait de lui » p.473. Outre sa libre pensée, Montaigne valorisait l’expérience plus que le savoir, la vie se faisant – plus que les grands principes. En ce sens il était libéral. Sur l’exemplaire de la dernière édition des Essais qu’il a annoté de sa main juste avant sa mort, il a fait figurer cette citation de Virgile : « il prend des forces en allant de l’avant ». Il ne se réfère pas avant d’agir, il va et pense en chemin.

Ce pourquoi il est antithétique avec un certain esprit de cour français, hiérarchique, soumis, moraliste et langue de bois. Christophe Bardyn a fort raison d’affirmer : « Il est évident, ne serait-ce que pour des raisons de style, qui touchent ici au plus intime de la pensée, qu’un philosophe nourri exclusivement de Kant, de Hegel ou d’Auguste Comte n’est pas en mesure d’entrer dans la pensée de Montaigne » p.469. La plupart de nos intellos, perclus de grands principes et de dogmes idéologiques, ne peuvent saisir le sel de ce penseur du XVIe siècle qui ne se voulait pas philosophe. Ils sont bien trop enfermés dans leurs bornes mentales, leur morale étroite et leur idéal absolu placé au-dessus des hommes – ils sont bien trop contents d’eux. Ce pourquoi Montaigne fut plus célèbre en Angleterre qu’en son propre pays, plus pragmatique que dogmatique, plus accommodant que servile, plus utilitariste qu’idéaliste.

Lorsque Michel de Montaigne meurt le 13 septembre 1592 à 59 ans d’une amygdalite phlegmoneuse, ses héritiers spirituels sont immédiatement Pierre Charron et Marie de Gournay, jeune Picarde « transie d’admiration » devenue après plusieurs mois de rencontres « fille d’alliance ». Mais plus tard Descartes et Pascal, avant Hume et Voltaire, reprendront son flambeau. Tous penseurs qui pensent par eux-mêmes, maniant la langue précise autant que l’ironie, sceptiques et prudents. Le gisant de Montaigne repose ses pieds sur un lion de pierre à la langue bifide, signe de dissimulation comme de neutralité, de loyauté sans naïveté.

Les siècles XIX et XX en France ont réduit Montaigne à la sagesse rassise du personnage qui s’isole en sa librairie pour méditer au coin du feu. Les moraleux de ces temps idéologiques avaient peur de la verdeur charnelle de l’auteur du XVIe siècle, de son scepticisme en tout, de la relativité de sa morale. Ils ont caché ce sein qu’ils ne voulaient voir, alors que Montaigne avait pour ambition de se « dépeindre tout nu ». Libertin, libéral et libertaire, Montaigne aimait le sexe et la conversation, les libertés de croire, de penser et de dire, et surtout pas les conventions sociales au-delà de la civilité.

Christophe Bardyn relit Montaigne avec l’œil neuf du XXIe siècle et la documentation fournie des historiens. Il entend le latin et grec, ce qui lui facilite les choses… « Les Essais contiennent tout, absolument tout, du début à la fin et pour tous les aspects de son existence » p.15. D’où il peut déduire que Montaigne était (ou se sentait) un enfant illégitime, né à 11 mois de grossesse, peut-être fils du palefrenier ; que cette situation l’a rapproché d’Étienne de La Boétie, orphelin trop tôt, sans que cette passion d’amitié soit en rien homosexuelle – comme certains esprits trans, gais et lesbiens le voudraient aujourd’hui pour augmenter leur camp. Montaigne a énuméré, plus ou moins dissimulés, les noms de ses maitresses : Diane de Foix-Candale (dont il fut le père probable du premier enfant), Madame de Duras, Diane d’Andouins qui se fera appeler Corisandre et sera la maitresse du futur Henri IV, Madame d’Estissac et Marguerite de Valois qui épousa Henri de Navarre (p.296).

Né le 28 février 1533 aîné de 8 enfants, son père officiel est de noblesse récente, maire de Bordeaux, d’ancêtres enrichis dans le commerce de pastel et de harengs. Sa mère descendrait probablement de marranes montés d’Espagne en 1492. Comme Gargantua, livre qu’il affectionnait fort, le jeune Michel « confie qu’il ne se souvient même plus du début de sa vie sexuelle, tellement elle fut précoce » p.28. Il disait suivre la règle des moins de Thélème qui est de n’en suivre aucune !

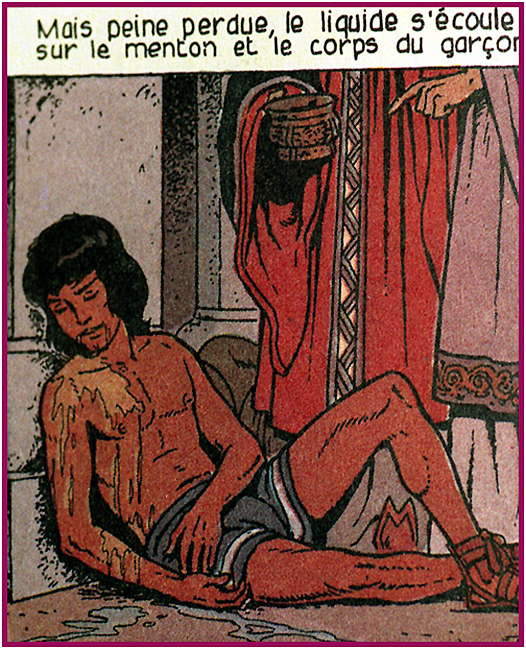

De sa naissance à 3 ans il est confié en nourrice au village, revient au château de Montaigne jusqu’à 6 ans pour être élevé, avec son frère cadet d’un an Thomas (le préféré de son père) par un précepteur allemand assisté de deux autres qui lui parlaient latin et jouaient en grec. De 6 à 15 ans, il est envoyé au collège de Guyenne à Bordeaux où il lit les classiques, aidé de son précepteur Muret de 4 ans plus âgé que lui, un rien sodomite mais qui semble s’être contenté de caresses mutuelles avec le jeune Michel – comme le faisaient les Romains. De 16 à 21 ans, Montaigne se perfectionne à Paris, ville qu’il a tant aimée, auprès des humanistes et notamment de Turnèbe. Il déteste le droit mais en sera néanmoins licencié, son père lui obtiendra une charge à la cour des aides de Périgueux, avant de monter à Bordeaux.

Michel rencontre Étienne à 24 ans et La Boétie, qui mourra à 33 ans, écrit vers 16 ans un Discours de la servitude volontaire encore fameux quatre siècles après. « La rencontre entre les deux jeunes magistrats bordelais ressembla donc à un coup de foudre amoureux, parce que pour la première fois chacun d’eux sortait de sa solitude psychique et trouvait un interlocuteur à qui il n’avait pas besoin d’expliquer ce qu’il ressentait, mais qui le comprenait intuitivement parce qu’il avait vécu de son côté une épreuve similaire. Le bâtard reconnaît dans l’orphelin un compagnon d’infortune, et leurs sensibilités exacerbées les conduisent aussitôt à une entente qui, le plus souvent, n’eut même pas besoin de mots » p.129. Étienne mettra en garde Michel contre sa frénésie sexuelle avec des femmes mariées, ce qui présentait à tout moment le risque d’être découvert et tué. Nul que la tempérance de son ami n’influençât le jeune homme pour le reste de sa vie.

Montaigne se marie en 1565, 4 ans après la mort de son père, pour récupérer son héritage, dont le titre. C’est un mariage de raison qui donnera six enfants mais dont une seule fille survivra, Léonor, à laquelle Montaigne ne s’est guère attaché. Il n’aimait pas les « petits enfants » et préférait parler d’égal à égal sur les idées. Après 13 ans de vie parlementaire, il se retire à 37 ans sur son domaine, qu’il est soucieux de faire rendre. De sa tour librairie, il peut surveiller les alentours et les soins de ses gens à sa vigne.

C’est là qu’il commence à écrire ses Essais, à 39 ans. Christophe Bardyn nous révèle que leur plan est calqué sur Saint-Augustin, non pour le démarquer mais pour s’en inspirer – et prendre le plus souvent des opinions contraires, étayées par des citations d’auteurs latins. « En utilisant les thèmes de la Cité de Dieu comme canevas, et en brodant ses propres motifs par-dessus, Montaigne se donnait une structure invisible qui lui permettait d’échapper à l’emballement en tous sens de son ‘cheval échappé’ et lui fournissait un discret fil conducteur. Mais, en même temps, il saisissait l’opportunité d’affirmer ses propres thèses par contraste avec celles du plus célèbre et du plus influent père de l’Église d’Occident » p.257. Il procède de même avec le Livre III, qu’il écrit en miroir des Confessions.

Il ne publiera les Essais qu’en 1580 mais passera deux années à publier les œuvres de son ami La Boétie, en même temps qu’il écrit probablement le pamphlet le plus virulent et le plus intelligent sur Catherine de Médicis, appelé le Discours merveilleux. Il ne l’a pas signé, ni revendiqué jamais, mais l’on y découvre son style. Avec l’Apologie de Raymond Sebond, il exprime aussi sa conviction de « moyenneur », partisan du juste milieu sur l’interprétation des dogmes catholiques.

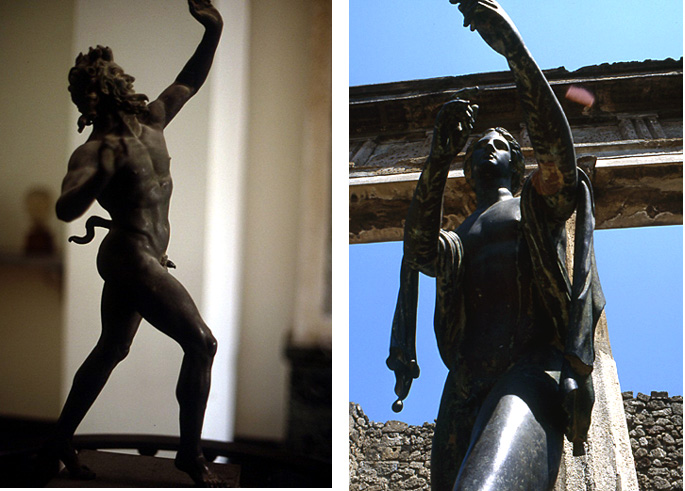

Il est nommé gentilhomme ordinaire de la chambre du roi de France en 1573, puis obtient le même titre auprès du roi de Navarre en 1577 grâce à Marguerite de Valois, l’une de ses maitresses. « En réalité, Montaigne fut un très grand séducteur. Certes il était petit, et ses attributs virils manquaient d’envergure, mais il avait bonne figure, était très vigoureux [six postes par nuit], et avait assez d’esprit pour faire oublier tout le reste » p.305. Le chapitre 5 du Livre III des Essais s’intitulera même Sur des vers de Virgile, dont l’innocence champêtre masque une érotique contrepèterie !

Il voyage en Italie 17 mois et 8 jours, où il apprécie la bonne chère mais moins les femmes, trop grasses pour son goût. Il apprend dans une ville près de Pise où il prend les eaux contre les calculs rénaux, que ses collègues l’ont nommé maire de Bordeaux et, après un premier refus et quelques tergiversations, un ordre du roi le fait accepter. Il rentre en France pour n’en plus repartir, lui qui a eu la tentation de Venise, s’y voyant volontiers ambassadeur sur la fin de sa vie.

Être maire n’est pas de tout repos lorsque la guerre civile menace, les dogmatiques des deux religions se haïssant comme communistes et capitalistes. Montaigne négocie, s’entremet, anticipe. Il se sortira de tous les mauvais pas, même de la peste, qui vida Bordeaux de la moitié de sa population. Il reçoit en son château de Montaigne le roi de Navarre le 19 décembre 1584, avant d’être obligé de fuir en roulotte avec sa famille jusque vers Paris, où Catherine de Médicis le renfloue pour ses talents politiques et lui confie quelques missions secrètes dont il ne peut parler en ses livres, mais dont les correspondances historiques font foi.

Dans le Livre III des Essais qu’il entreprend à ce moment, il fustige les catholiques zélés de la Ligue, aussi sûr de leur bonne foi que vantards : « Ils nomment ‘zèle’ leur propension vers la malignité et violence : ce n’est pas la cause qui les échauffe, c’est leur intérêt. Ils aiment la guerre, non parce qu’elle est juste, mais parce qu’elle est guerre » cité p.387. Il faut dire que huit guerres civiles en 25 ans peuvent rendre sceptique quiconque pense par soi-même sur le ‘bon droit’ d’une cause. Les choses n’ont guère changé depuis, les catholiques ont laissé la place aux jacobins puis aux communistes avant tous les avatars du gauchisme et de l’écologisme, mais le ‘zèle’ est toujours aussi borné…

Montaigne, lui, reste « le premier empiriste sceptique de notre histoire » p.404. Il adopte un point de vue raisonnable sur la vérité : « Il n’y a pas de science certaine, puisque tout est sujet au doute, mais nous devons nous faire une opinion sur tout ce qui concerne notre vie, sans quoi nous serons paralysés et inactifs » p.407. L’utilité pratique sur le moment est bien ce qui importe, ce à quoi jamais les dogmatiques ne pourront se soumettre, soumis à « la peste de l’homme, l’opinion de savoir ».

Lire et relire Montaigne est une cure de santé instinctive, affective, mentale et spirituelle. « Récapitulons : il est hédoniste dans sa vie privée (de tendance néocyrénaïque), néocynique dans sa vie publique (il s’inscrit dans le courant érasmien de dénonciation de la folie politique), empiriste sceptique du point de vue de la connaissance, naturaliste radical pour envelopper le tout, c’est-à-dire ne connaissant et ne suivant que la nature » p.410. Que voilà un homme séduisant que l’on peut prendre pour modèle ! Surtout en notre époque de vanité et d’ignorance, où faire le paon suffit à contenter une vie.

Une bonne et lourde biographie écrite avec gourmandise et beaucoup de savoir que tout homme libre goûtera – et où les femmes pourront reconnaître cette civilité française que l’obscurantisme méditerranéen conteste aujourd’hui.

Christophe Bardyn, Montaigne – La splendeur de la liberté, 2015, avec 16 illustrations en cahier central, Flammarion, 543 pages, €25.00

Montaigne sur ce blog

Commentaires récents