Article repris par Lectraymond de Lausanne.

Article repris par Lectraymond de Lausanne.

Un envoyé du sud propose à Cléopâtre de marier Enak, prince de Menkharâ, avec la sœur du prince Djerkao afin d’unir les terres de Menkharâ à celles de Méroé. La reine d’Égypte rigole mais, devant une caisse d’or, se dit que ce n’est finalement pas idiot : ça lui profite.

Telle est l’impression que se font les jeunes de la politique : opportunisme et cynisme, aucun sentiment dans les intérêts supérieurs de l’État ou de l’argent.

Tout l’album sera du même type : l’individualisme du couple d’amis en butte à la société politique des États et des princes.

Voilà donc Enak invité en Égypte avec « son mentor, en quelque sorte » Alix. L’expression est du prince Djerkao qui cherche à traduire les relations modernes des deux jeunes gens. C’est par la réaction de Cléopâtre, en première page, que l’on apprend qu’Enak a « à peine 14 ans ». Depuis que Jacques Martin s’est retiré du dessin, pour cause de maladie des yeux, puis de décès, les âges d’Enak et d’Alix restent éternellement figés à leur époque 14-18.

Voilà donc Enak invité en Égypte avec « son mentor, en quelque sorte » Alix. L’expression est du prince Djerkao qui cherche à traduire les relations modernes des deux jeunes gens. C’est par la réaction de Cléopâtre, en première page, que l’on apprend qu’Enak a « à peine 14 ans ». Depuis que Jacques Martin s’est retiré du dessin, pour cause de maladie des yeux, puis de décès, les âges d’Enak et d’Alix restent éternellement figés à leur époque 14-18.

Mais Cléopâtre réussit toujours aussi bien les banquets.

Mais Cléopâtre réussit toujours aussi bien les banquets.

Enak réagit donc en gamin à la proposition de mariage, il manque de s’en étrangler. Puis il cherche à s’enfuir, s’exclame devant le portrait à l’égyptienne de sa fiancée « mais c’est une vieille, elle a au moins 20 ans ! ». Mis devant le fait accompli – qui porte une robe seins nus – il révise son jugement et la trouve « plus… plus jeune… ». Désirable ? Pas encore, mais… En tout cas il ne veut « pas se marier à cette fille ! », il veut « retourner à Rome ». Pour continuer l’enfance à vivre en copain avec son aîné.

Enak réagit donc en gamin à la proposition de mariage, il manque de s’en étrangler. Puis il cherche à s’enfuir, s’exclame devant le portrait à l’égyptienne de sa fiancée « mais c’est une vieille, elle a au moins 20 ans ! ». Mis devant le fait accompli – qui porte une robe seins nus – il révise son jugement et la trouve « plus… plus jeune… ». Désirable ? Pas encore, mais… En tout cas il ne veut « pas se marier à cette fille ! », il veut « retourner à Rome ». Pour continuer l’enfance à vivre en copain avec son aîné.

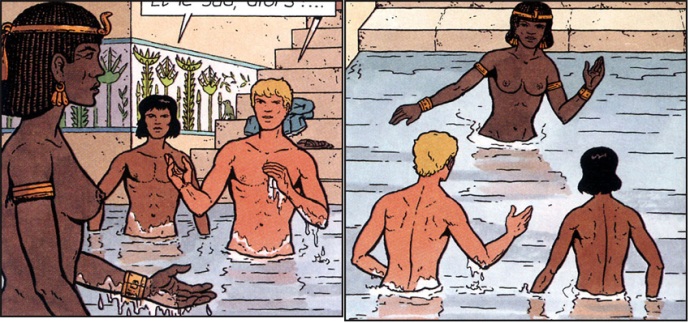

Heureusement, la princesse Markha ne veut pas se marier non plus avec lui. Elle incline secrètement vers Alix aux cheveux d’or, « fils de Râ » le soleil. D’ailleurs son frère ne serait pas contre mais dans un second temps, après la réunion des domaines égyptiens, pour s’attirer les bonnes grâces de César dont Alix est proche. Mais Enak, marié d’abord, devra alors disparaître pour qu’Alix s’unisse à sa soeur… C’est de la politique – les sentiments humains n’ont vraiment aucune place.

Heureusement, la princesse Markha ne veut pas se marier non plus avec lui. Elle incline secrètement vers Alix aux cheveux d’or, « fils de Râ » le soleil. D’ailleurs son frère ne serait pas contre mais dans un second temps, après la réunion des domaines égyptiens, pour s’attirer les bonnes grâces de César dont Alix est proche. Mais Enak, marié d’abord, devra alors disparaître pour qu’Alix s’unisse à sa soeur… C’est de la politique – les sentiments humains n’ont vraiment aucune place.

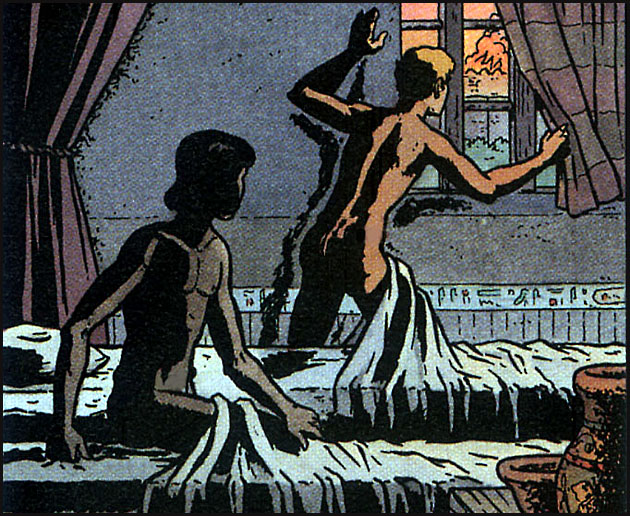

La fuite va régler la question. Alix et Enak aiment à coucher nus dans la même chambre pour parler de leur avenir.

La fuite va régler la question. Alix et Enak aiment à coucher nus dans la même chambre pour parler de leur avenir.

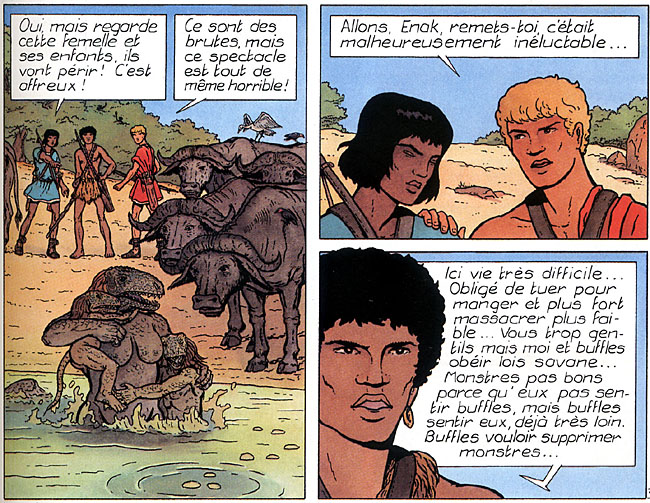

Ils adorent rester tous les deux, vivre en Robinson, survivant en bons scouts de leur industrie et de leur astuce, loin du monde adulte dépourvu de tout sentiment, contre la loi de la jungle, féroce avec les perdants. La bulle fusionnelle de l’amour-amitié contre la jungle sociale hostile. Les jeunes lecteurs sont sensibles à cette thématique qui correspond bien à leur âge.

Ils adorent rester tous les deux, vivre en Robinson, survivant en bons scouts de leur industrie et de leur astuce, loin du monde adulte dépourvu de tout sentiment, contre la loi de la jungle, féroce avec les perdants. La bulle fusionnelle de l’amour-amitié contre la jungle sociale hostile. Les jeunes lecteurs sont sensibles à cette thématique qui correspond bien à leur âge.

Markha aide les garçons à fuir vers le sud et le pays des nègres ; elle les accompagne. Ils font d’étranges rencontres, aidés par les buffles et les chimpanzés.

Markha aide les garçons à fuir vers le sud et le pays des nègres ; elle les accompagne. Ils font d’étranges rencontres, aidés par les buffles et les chimpanzés.

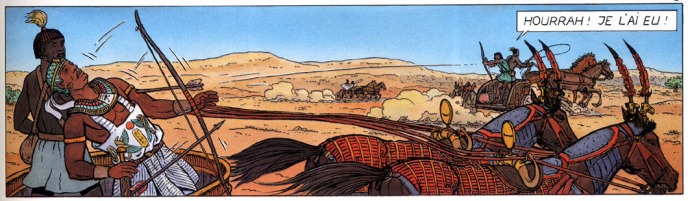

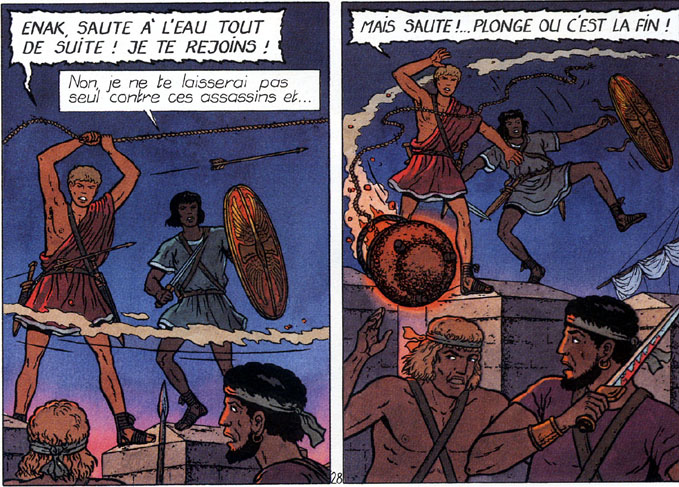

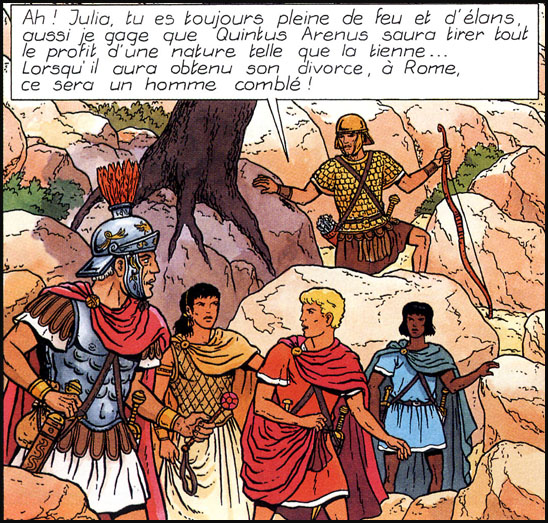

Enak est toujours aussi habile à l’arc. Mais cela se termine mal pour Markha qui ne pouvait décemment survivre à l’indépendance exigée des garçons. Enak trouve dans son amour pour Alix l’antidote à la loi de la jungle. Culture contre nature, amour et amitié contre sauvagerie, s’entraider épaule contre épaule – belle leçon morale à la jeunesse d’aujourd’hui qui en a bien besoin.

Enak est toujours aussi habile à l’arc. Mais cela se termine mal pour Markha qui ne pouvait décemment survivre à l’indépendance exigée des garçons. Enak trouve dans son amour pour Alix l’antidote à la loi de la jungle. Culture contre nature, amour et amitié contre sauvagerie, s’entraider épaule contre épaule – belle leçon morale à la jeunesse d’aujourd’hui qui en a bien besoin.

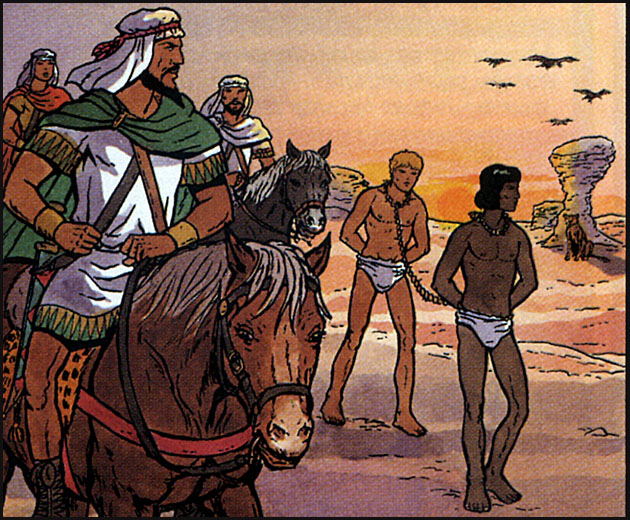

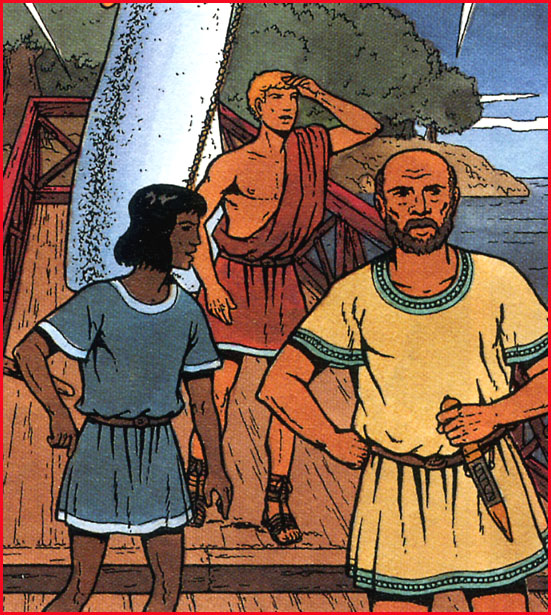

Ceux-ci sont finalement pris comme esclaves par une caravane arabe pour être vendus sur le marché d’Alexandrie, où Cléopâtre les délivre. Elle les choie et fait mettre à mort le marchand. La politique, finalement, a du bon : elle supplante l’économie. L’Etat règle par la force les mœurs avides des pillards arabes.

Ceux-ci sont finalement pris comme esclaves par une caravane arabe pour être vendus sur le marché d’Alexandrie, où Cléopâtre les délivre. Elle les choie et fait mettre à mort le marchand. La politique, finalement, a du bon : elle supplante l’économie. L’Etat règle par la force les mœurs avides des pillards arabes.

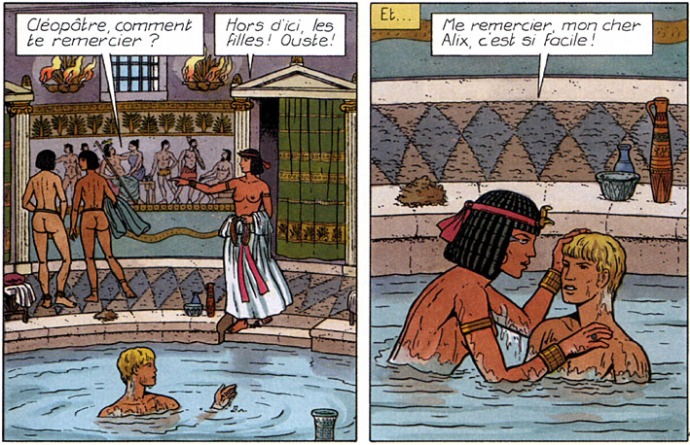

L’histoire est captivante, distillée en feuilleton hebdomadaire, ce qui entretient le suspense à chaque fin de page double. Cléopâtre baise d’ailleurs Alix après l’avoir baigné, thème récurrent des aventures.

L’histoire est captivante, distillée en feuilleton hebdomadaire, ce qui entretient le suspense à chaque fin de page double. Cléopâtre baise d’ailleurs Alix après l’avoir baigné, thème récurrent des aventures.

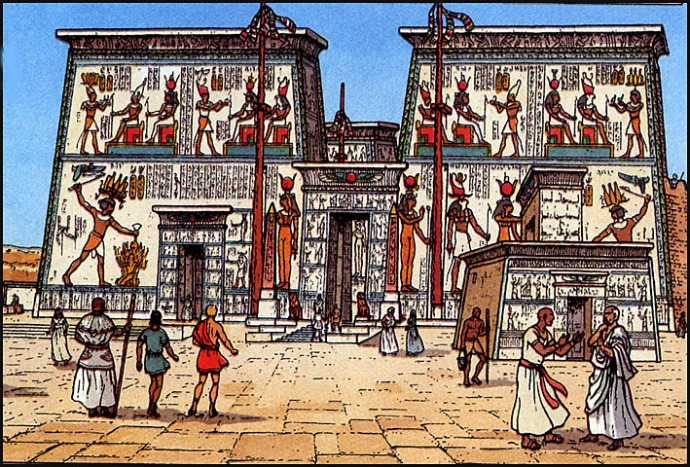

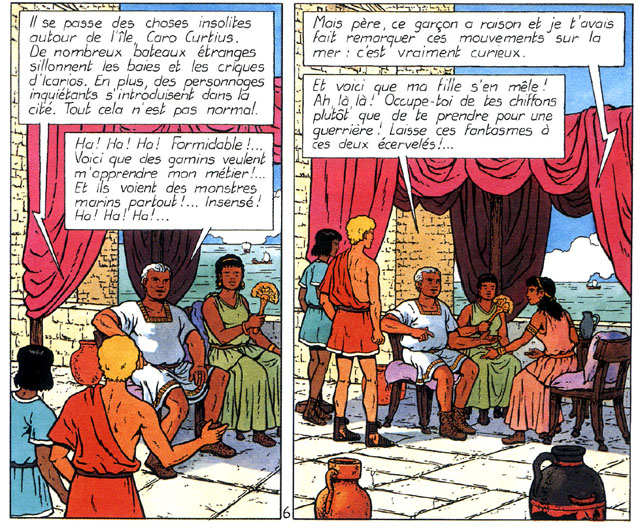

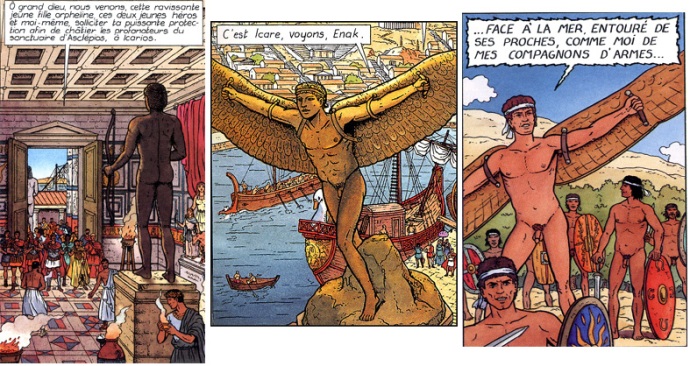

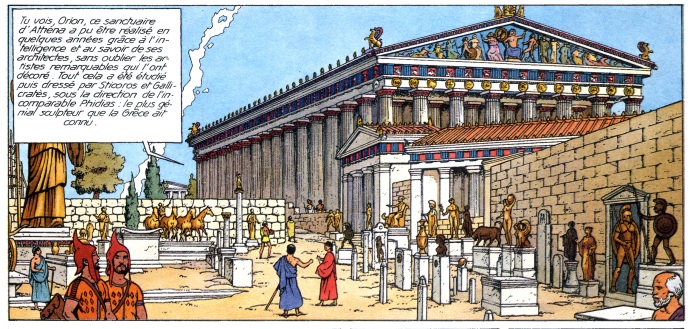

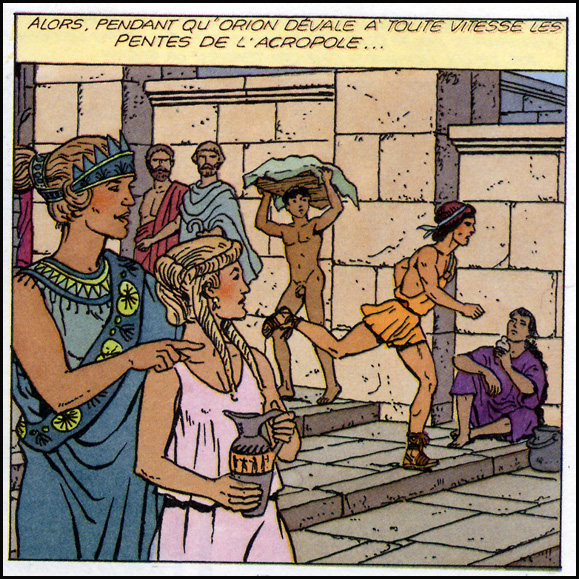

Mais le dessin est toujours aussi partagé. Autant les paysages, les animaux et les bâtiments sont crayonnés avec minutie et précision, autant les humains sont maladroits.

Mais le dessin est toujours aussi partagé. Autant les paysages, les animaux et les bâtiments sont crayonnés avec minutie et précision, autant les humains sont maladroits.

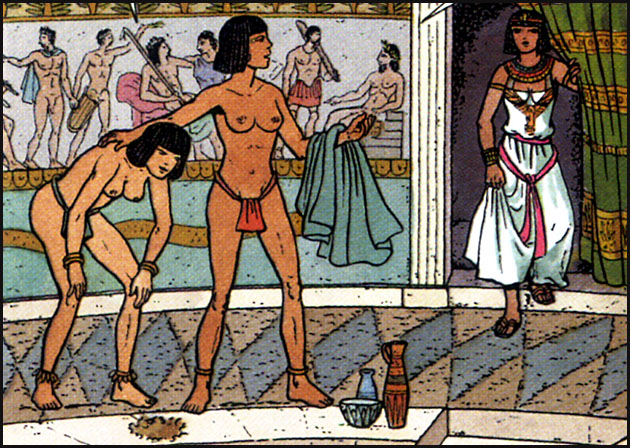

Surtout les corps adolescents et les visages. Microcéphales, dégingandés, les traits à la serpe, les deux éphèbes sont dessinés comme au moyen âge : des adultes en réduction.

Surtout les corps adolescents et les visages. Microcéphales, dégingandés, les traits à la serpe, les deux éphèbes sont dessinés comme au moyen âge : des adultes en réduction.

Les muscles de camionneur d’un gamin de 14 ans au bain ne sont ni gracieux ni réalistes. Les barboteuses des garçons dépouillés sont stupides à l’oeil. Pourquoi donc Morales est-il si malhabile ? Les personnages sont ce qu’il y a de plus important dans une bande dessinée, pour l’identification des lecteurs. Il est dommage que Jacques Martin ait confié les clés de ses héros à un tel apprenti.

Les muscles de camionneur d’un gamin de 14 ans au bain ne sont ni gracieux ni réalistes. Les barboteuses des garçons dépouillés sont stupides à l’oeil. Pourquoi donc Morales est-il si malhabile ? Les personnages sont ce qu’il y a de plus important dans une bande dessinée, pour l’identification des lecteurs. Il est dommage que Jacques Martin ait confié les clés de ses héros à un tel apprenti.

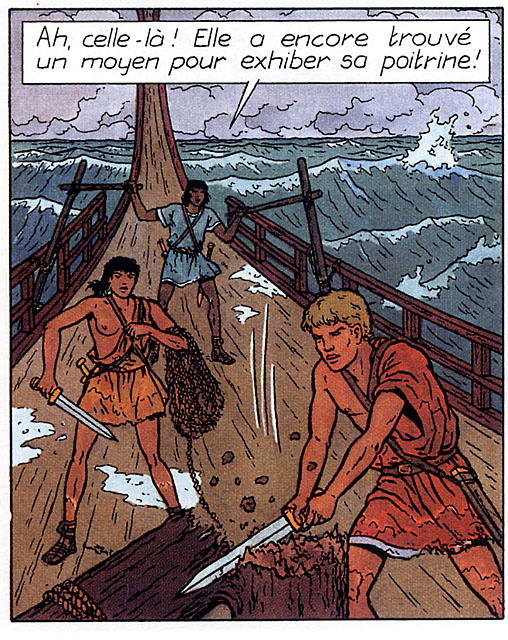

Heureusement qu’il y a les filles nues. Morales les réussit mieux que les garçons et cela sauve son dessin.

Heureusement qu’il y a les filles nues. Morales les réussit mieux que les garçons et cela sauve son dessin.

Jacques Martin, Le fleuve de jade, dessins de Rafael Morales, 2003, Casterman 48 pages, 9.51€

Tous les Alix chroniqués sur ce blog

Commentaires récents