Cette nuit le vent a chassé les nuages et, ce matin, ils courent encore. Le ciel laisse de plus en plus voir son bleu nu derrière leurs déchirures. Le bus nous conduit à la ville pour acheter de l’eau purifiée. Puis il revient à l’hôtel, Françoise l’envolée ayant oublié son maillot de bain ! S’il fait du vent, il fait quand même grand soleil et les enfants qui ne vont pas à l’école sont en débardeur ou sans chemise. Les écoliers du primaire ont l’uniforme aux trois couleurs nationales, le bleu du foulard, le blanc de la chemise et le rouge du short. Ce sont les mêmes couleurs que sur le drapeau, sauf le rouge vermillon, trop salissant, traduit en prune sur les culottes.

Enfin, le bus nous emmène loin de Baracoa, au-delà du hameau de San Luis. Nous prenons à pied un chemin fleuri qui passe entre des maisons campagnardes aux barrières de bois. Les activistes ont peint sur des pierres, devant chaque maison, des fragments de slogans qui attirent l’attention. Ils sont tout aussi vides que les autres, mais ainsi distillés par petits bouts ils donnent envie qu’on les lise ! Des enfants nous accompagnent un moment, comprenant mal que l’on vienne marcher pour simplement « se promener » parmi les plantations. Un petit gars râblé en polo bleu devrait être à l’école. C’est ce que lui crie celle que je suppose être sa grande sœur. Mais le gamin tente de se faire donner « un stylo » pour l’école ou « un savon » pour sa mère. Si les chambres d’hôtel sont pourvues de savons de courtoisie comme partout dans le monde, la population est en effet rationnée en savon pour se laver ou pour la lessive ! Un treize ans torse nu se tient devant sa maison et surveille une petite qui se tient à sa cuisse. Il est déjà musclé comme un travailleur se doit de l’être, ayant derrière lui une longue hérédité sélectionnée de travail dans les plantations.

Nous grimpons par la colline, sous les arbres dont tous n’ont pas de palmes. La mer s’aperçoit de loin, par les trouées. Nous longeons des plantations de café et des bananeraies jusqu’à rencontrer un poinsettia dont chaque extrémité rouge vif semble une langue de flamme. C’est là que nous bifurquons pour emprunter le sentier qui replonge vers la mer. Un rio vient s’y jeter. Il a creusé une anse propice aux pêcheurs qui y garent leurs barques à l’abri des coups de mer. Nous sommes à Boca de Yomouri, l’embouchure du rio Yomouri. Quelques maisons s’y sont installées, portant le nom local de bohios, au-dessus des barques qui se balancent.

Je fais la connaissance de Raimondo. C’est un robuste gaillard au teint clair et à la moustache clairsemée dont les muscles débordent du débardeur. Ses pieds bien larges montrent qu’il n’a pas souvent porté de chaussures, enfant. Il fait partie d’un essaim de femmes et d’adolescents qui nous entoure dès notre arrivée, interrogeant Toni, le guide local sur qui nous sommes, demandant aux femmes du groupe des savons, essayant de nous vendre de petits escargots aux bandes colorées « pour faire des colliers ». Raimondo s’essaie au français grâce à « un copain de La Havane » qui lui a prêté un dictionnaire espagnol-français. Il a acquis ses muscles en travaillant depuis l’âge de 14 ans dans une plantation de café au-dessus du village. C’est ce qu’il ne dit dans un mélange de français et d’espagnol. Il a maintenant 18 ans et déborde d’amitié. Si je veux une noix de coco, « pas de problème », il ira me la cueillir, ou manger du poisson, ou des fruits, ou « toute autre chose », il se mettra en quatre pour moi, je lui « donnerai ce que je veux, rien même, ça fait rien », c’est cela l’amitié. Mais je suis en groupe, englué dans le groupe et je dois les suivre pour ne pas les retarder. Je ne suis pas libre. Cette belle amitié idéaliste s’arrêtera donc là. Il comprend et ne m’en veut pas. Il me dit « adios » très dignement en me serrant l’épaule comme un macho.

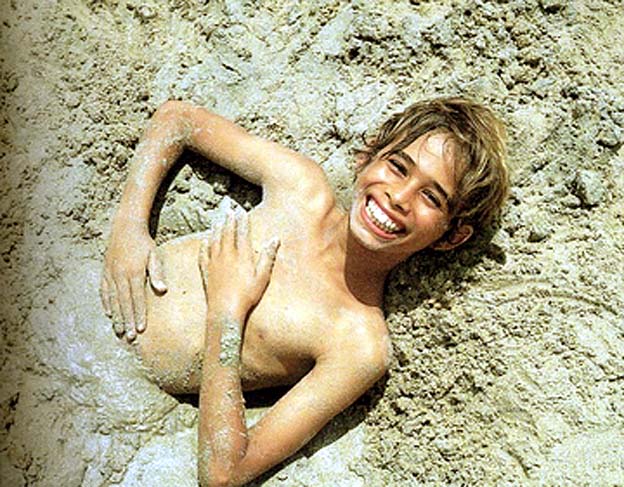

Le bus, retrouvé là, au bout de la route, nous conduit deux kilomètres plus loin sur la plage. Nous nous arrêtons pour notre pique-nique traditionnel de sandwiches à grosse mie, à l’orange sèche et au jus de pomme gluant. Je suis le seul à me baigner, mais j’en ai envie. Le soleil est là, les vagues mousseuses et l’eau tiède. Mais le vent et le noir du sable découragent ces dames. Françoise, bien qu’elle nous ait fait revenir ce matin pour chercher son maillot de bain, se contente de se tremper les pieds !

Le bus nous conduit tout près de la ville. Nous rentrerons à pied pour une heure, jusqu’au stade de beisbol. Le chemin passe entre les maisons où les femmes et les vieux nous saluent d’un ola ! sonore à l’espagnole, tandis que les enfants jouent en vélo un moment autour de nous pour se faire remarquer. Deux grands adolescents étalent leurs muscles au tronc d’un arbre, perchés sur la fourche à trois mètres du sol. Je leur demande (en espagnol) s’ils sont bien, oui, ils le sont. Et que font-ils ? Ils regardent les filles – les nôtres – des fois qu’elles seraient faites autrement que leurs copines. Et elles le sont ? Pas vraiment. Tout va bien donc.

Dans un pré, trois petits garçons en shorts s’initient au base-ball, version américaine du cricket, sous la direction d’un adulte. Les corps bruns s’arquent pour lancer la balle, les yeux noirs attentifs à la recevoir, la batte au bout des bras demi tendus, les pieds nus bien campés dans l’herbe. « Redresse-toi » dit le père, ou l’oncle, ou l’entraîneur du Parti, « fais attention au soleil dans les yeux, frappe-là fort ! » Je ne sais s’il pense à la balle ou à la tête du yankee que je pourrais être avec mon sac à dos, les filles autour de moi et cet appareil photo. Les silhouettes longilignes agitent bras et jambes comme des sauterelles, la peau brune brillante de lumière sur l’herbe drue du pré. Au loin les palmiers dressent la tête, ébouriffés. Derrière nous, les cacaoyers exhibent leurs larges feuilles vernies et leurs cosses en forme de ballon de rugby pour les photos de ceux qui n’en ont jamais vus. De très loin on aperçoit la table rase de la montagne du Yunque.

Nous descendons sur un quartier où des écoliers sortent de la classe. Ils sont sérieux comme à dix ans et c’est merveilleux. Une vieille passerelle en bois conduit au-dessus de la rivière et de ses bords lagunaires pour rejoindre la plage et la mer. Des barques numérotées, dont chaque chiffre est précédé du sigle « flio » sont alignées, moteur ouvert aux réparations. « Flio » est l’abréviation de « folio », référence à un grand livre collectif où tous ces instruments de travail sont répertoriés pour le plus grand bien du contrôle bureaucratique. Avec ses palmiers à l’assaut du promontoire rocheux et sa mangrove au pied, le site a un furieux air d’anse de pirates. On se croirait chez Peter Pan lorsqu’il surveille le galion du capitaine Crochet d’autant que l’un des gamins qui nous a suivis un moment en vélo avait vraiment la tête du Peter Pan animé de Walt Disney !

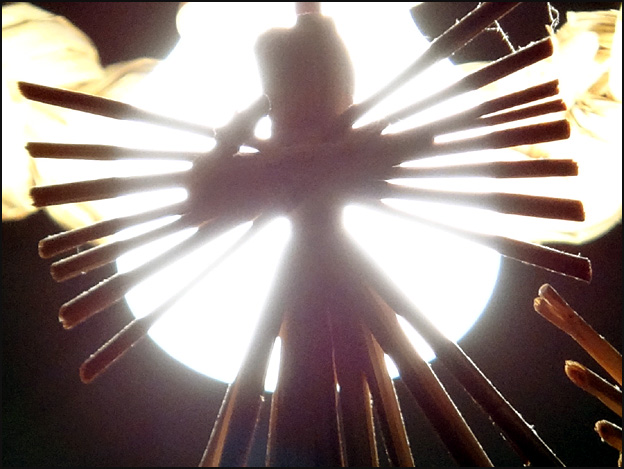

Les vagues déferlent sur la grande plage de sable gris devant le stade. Une vapeur s’en dégage, due à la violence des vagues qui projette des embruns minuscules. C’est fort joli d’autant que le soleil à son coucher est rasant et irise ce rideau de gouttelettes. Des vendeurs proposent des statuettes en bois précieux qui représentent des déités indiennes préhispaniques ou des saints yorubas issus des cultes africains. Ils les vendent entre 3 et 15$.

préados

préados

Commentaires récents