A 23 ans Le Clézio entrait en littérature avec le prix Renaudot et l’ambition de se situer dans le Nouveau Roman. Les descriptions des ‘choses’ à la Robbe-Grillet y abondent (p.69, 72). Il était de son époque, bien revenue de l’idéalisme de la Résistance, hantée par la Bombe et tourmentée par les dernières braises des guerres coloniales. Ce pourquoi son personnage – qui est une version de lui-même – erre entre l’absurde comme L’Etranger de Camus, l’embrigadement social du Procès de Kafka et le Néant théorisé de Sartre.

A 23 ans Le Clézio entrait en littérature avec le prix Renaudot et l’ambition de se situer dans le Nouveau Roman. Les descriptions des ‘choses’ à la Robbe-Grillet y abondent (p.69, 72). Il était de son époque, bien revenue de l’idéalisme de la Résistance, hantée par la Bombe et tourmentée par les dernières braises des guerres coloniales. Ce pourquoi son personnage – qui est une version de lui-même – erre entre l’absurde comme L’Etranger de Camus, l’embrigadement social du Procès de Kafka et le Néant théorisé de Sartre.

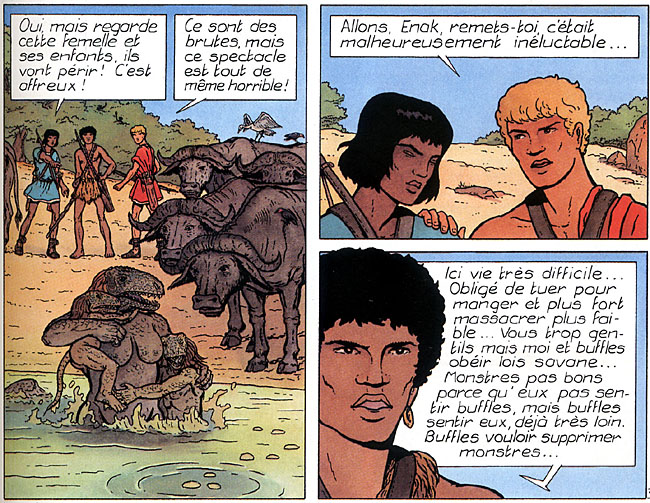

Le titre complet paraît p.219 : « Procès-Verbal d’une catastrophe chez les fourmis ». Le Larousse 1959 apprend qu’un procès-verbal est une « pièce établie par un fonctionnaire, un agent assermenté, et constatant un fait, un délit. » Tout Le Clézio est là, pour son œuvre entière : à cette société qui révère la Connaissance et s’y enferme, à ces hommes qui aménagent volontairement leur propre univers formaté fonctionnaire, mécanique et télé, à cette existence vouée à la répétition et au futile – l’auteur est irrémédiablement étranger. « Nous sommes tous les mêmes, camarades. Nous avons inventé des monstres – des monstres, oui. Comme ces postes de télévision ou ces machines à faire les glaces à l’italienne, mais nous sommes restés dans les limites de notre nature » p.244.

Adam est son personnage, premier et dernier homme. Premier parce qu’il se met à l’écart pour renaître et dernier parce qu’il est bien le seul à le désirer. Il a la tentation du prophète, méditant sur les bêtes avant d’aller prêcher aux hommes qui se moqueront de lui. Mais nous sommes un siècle plus tard et l’organisation sociale a le maillage bien plus fin et plus solide que du temps de Nietzsche. Il sera plutôt « Adam Pollo, martyr » comme il signe ses cahiers d’écolier p.228. La France des années 1960 est un matelas mou que même le bouillonnement de mai 68 ne suffira pas à changer. Adam porte le nom saugrenu de Pollo – le poulet en espagnol – peut-être une référence à l’anglais ‘chicken’ qui signifie couard. Le Clézio parle très bien ces deux langues.

Dans ce premier roman paraît son frère, ici nommé Philippe, lui tout à fait dans les normes sociales, qui disparaîtra ensuite de l’œuvre (par exemple dans ‘Onitsha’). En 18 chapitres de A à R, Le Clézio campe le personnage du « fou », celui qui sort du service militaire (p.235) conçu comme l’embrigadement social extrême. Vivant autrement que tout le monde – « violation de domicile, vagabondage, attentat à la pudeur » (p.256) – il est hué par la populace qui hait ce qu’elle ne comprend pas. Cette populace, il la décrit férocement : « Innocents et ignominieux à la fois, les deux yeux brillaient follement au fond de leurs trous, pris par la folie multiple comme des billes dans un filet de ficelle. Voilà qu’ils avaient composé, eux tous, un agglomérat de chair et de sueur humaines, d’aspect indissoluble, où plus rien de ce qui était compris ne pouvait exister. » p.253

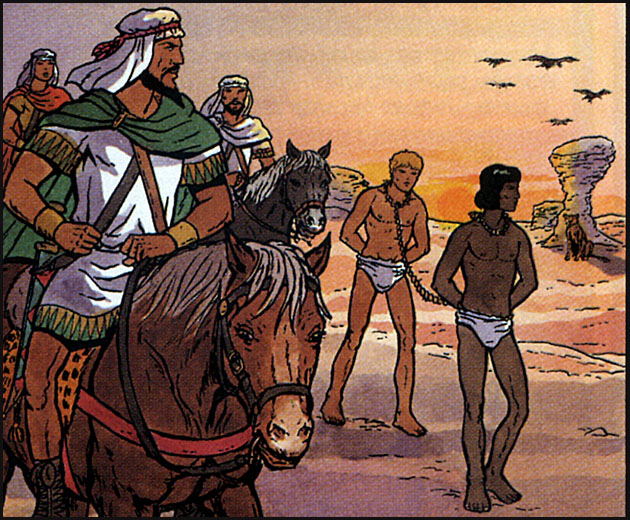

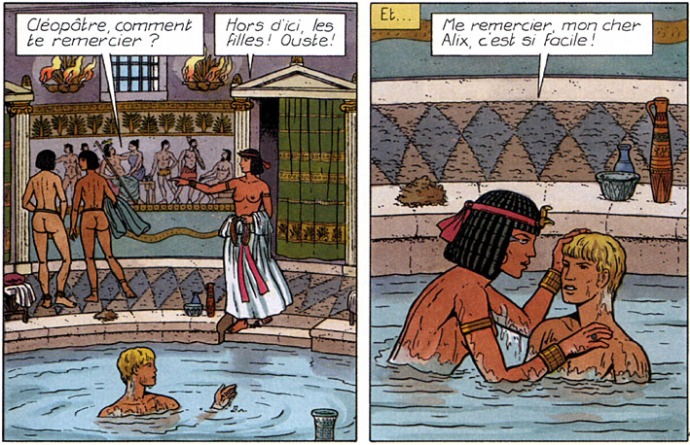

L’univers leclézien est autre, il court toute son œuvre future, et il est résumé magistralement p.17 de ce premier roman : « C’est drôle. Je suis sans arrêt comme ça, au soleil, presque nu, & quelquefois nu, à regarder soigneusement le ciel et la mer. » On notera l’afféterie du ‘&’, maniérisme de jeune auteur années 60 à la propension pagineuse et verbeuse. Le Clézio se corrigera très vite de cette mode Lacan. « Pour quelqu’un dans la situation d’Adam et suffisamment habitué à réfléchir par des années universitaires et une vie consacrée à la lecture, il n’y avait rien à faire, en dehors de, penser à ces choses, et éviter la neurasthénie » p.22 (la ponctuation très particulière de l’auteur est ici respectée). La société collet-monté exige d’être boutonné – tout le contraire de Le Clézio qui préfère le dépoitraillé garçon et la nudité d’enfance : « je n’aime pas les boutons » p.277.

L’univers leclézien est autre, il court toute son œuvre future, et il est résumé magistralement p.17 de ce premier roman : « C’est drôle. Je suis sans arrêt comme ça, au soleil, presque nu, & quelquefois nu, à regarder soigneusement le ciel et la mer. » On notera l’afféterie du ‘&’, maniérisme de jeune auteur années 60 à la propension pagineuse et verbeuse. Le Clézio se corrigera très vite de cette mode Lacan. « Pour quelqu’un dans la situation d’Adam et suffisamment habitué à réfléchir par des années universitaires et une vie consacrée à la lecture, il n’y avait rien à faire, en dehors de, penser à ces choses, et éviter la neurasthénie » p.22 (la ponctuation très particulière de l’auteur est ici respectée). La société collet-monté exige d’être boutonné – tout le contraire de Le Clézio qui préfère le dépoitraillé garçon et la nudité d’enfance : « je n’aime pas les boutons » p.277.

La douleur adulte de la sensation est aussi un thème leclézien récurrent : « et lui, et chaque sensation de son corps exaspéré, qui amplifiait les détails, faisait de son être un objet monstrueux, tout de douleur, où la connaissance de la vie n’est que la connaissance nerveuse de la matière ». Tout le contraire des gamins qui vivent le présent comme il vient, tout entier et à fond : « Leurs enfants n’avaient pas cette mollesse. Ils étaient au contraire petits, nains, sérieux ; ils se groupaient au bord de l’eau et, laissés à eux-mêmes, s’organisaient pour bâtir et racler le gravier » p.31 Une société en réduction, affairée et conviviale, qui ne se pose pas de question. Les enfants justement, l’auteur y revient à la fin, dans les explications embrouillées de son personnage aux étudiants de psychiatrie : « Oui, c’est vrai, ils sont assez sociables. Mais en même temps ils recherchent une certaine – comment dire ? – une certaine communicabilité avec la nature. Je pense – ils veulent – ils cèdent facilement à des besoins d’ordre purement égocentrique – anthropomorphique. Ils cherchent un moyen de s’introduire dans les choses, parce qu’ils ont peur de leur propre personnalité » p.279.

Les adultes sociaux des années d’État-providence ont en revanche la maladie de la logique, de la domination au carré du monde : de la mise en cage des fauves et des déviants (p. 90 sur le zoo) ; l’idéal fonctionnaire de la fourmi (le mot figure p.219). Les non-conformes sont médicalement redressés, habillé de pyjamas rayés comme des bagnards ou des déportés, relégués en camps de travail où ils doivent faire le ménage, le jardin, et être les objets d’expérience des étudiants en psy – ingénieurs sociaux des âmes.

La pièce de l’asile où il est enfermé a « un aspect familier, assez familial, pour tout dire soulageant. C’était profond, et dur, et austère. Tout particulièrement les murs avaient un relief froid et réel. (…) Il y avait un jeu implicitement engagé : un jeu où il fallait que ce fût lui qui s’adaptât, lui qui se pliât, et non point les choses » p.261. Un lieu de clôture (p.262), mathématisé, où chaque angle a sa place comme les raies sur le pyjama (p.264), où l’existence est une règle (p.266). La métaphore monte d’elle-même p.282 : « Compte tenu de l’inconfort, que pouvait procurer, en cette société, un pyjama rayé, des cheveux trop courts, presque rasés, et l’air général de froidure qui régnait dans l’infirmerie, Adam ne s’en sortait pas trop mal. »

Nous sommes entre Orwell et Treblinka. La ponctuation – mal placée – est au rythme du souffle : la plupart des fragments de phrases sont des moitiés d’alexandrins. Le littérateur veut faire entrer le lecteur en sympathie par le rythme, les mots, les descriptions empathiques de sensations. L’écriture Le Clézio est cela : la minutie hors des carcans classiques, la peinture toute nue des choses, des affects et des êtres, pour travailler la réalité sans complaisance. Écrire, c’est communiquer, pas sortir une thèse philosophico-politique (tellement à la mode dans le monde « engagé » des années 60 !). « On croit toujours qu’il faut illustrer l’idée abstraite avec un exemple du dernier cru, un peu à la mode, ordurier si possible, et surtout – et surtout n’ayant aucun rapport avec la question. Bon Dieu, que tout ça est faux ! Ça pue la fausse poésie, le souvenir, l’enfance, la psychanalyse, les vertes années et l’histoire du Christianisme. On fait des romans à deux sous, avec des trucs de masturbation, de pédérastie, de Vaudois, de comportements sexuels en Mélanésie, quand ce ne sont pas les poèmes d’Ossian, Saint-Amant ou les canzonettes mises en tabulatures par Francesco da Milano » p.303.

Le Clézio hait les psy et le faux savoir qu’est pour lui la psychanalyse (tellement à la mode dans le monde freudo-lacanien des années 60 !). « C’est ce que je n’aime pas avec vous. Vous voulez toujours introduire partout vos satanés systèmes d’analyses, vos trucs de psychologie. Vous avez adopté une fois pour toutes un certain système de valeurs psychologiques. Propres à l’analyse. Mais vous ne voyez pas, vous ne voyez pas que je suis en train d’essayer de vous faire penser – à un système beaucoup plus grand. Quelque chose qui dépasse la psychologie » p.300. Est-ce expérience personnelle ? Lui se verrait un peu schizophrène, comme son personnage, alors que le psy assène doctement « délire paranoïde systématisé » p.287. Avec les inévitables et freudiennes « anomalies de la sexualité » pour faire bonne mesure. Le Clézio se moque de ces abstracteurs de quinte essence aussi nuls que les médecins de Molière.

Dans ses œuvres futures, il ne changera pas d’avis. D’où cette remarque qui en dit long sur la société française des années 60 : « Il va dormir vaguement dans le monde qu’on lui donne ; en face de la lucarne, comme pour répondre aux six croix gammées des barreaux, une seule et unique croix pendille au mur, en nacre et en rose. Il est dans l’huître et l’huître au fond de la mer » p.314. Le monde est quadrillé, les âmes formatées, la société organisée – et les psys sont comme les flics et les profs : des gardiens de la Norme sociale. Dormez, bonnes gens, le fascisme fonctionnaire de l’État-providence veille sur vous !

Ce Procès est lisible, un peu ennuyeux parfois, d’un nihilisme daté qui n’a pas l’universel de Kafka, avec des préciosités de jeune auteur. Mais toute l’œuvre du futur prix Nobel s’en trouve enclose, ce qui vaut le détour !

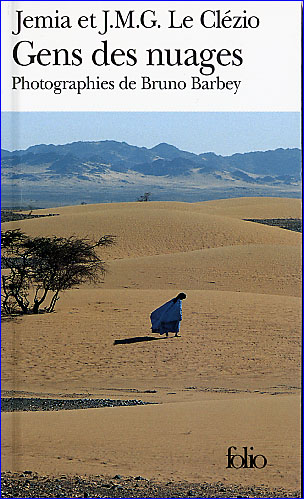

Le Clézio, Le procès-verbal, 1963, Folio 1991, 315 pages, €6.93

Les livres de Le Clézio chroniqués sur ce blog

Commentaires récents