Tenter de répondre à cette question exige que l’on précise deux choses : ce qu’on entend par démocratie et ce qu’on perçoit de l’islam. Que l’on examine ensuite si le second est soluble dans la première.

1/ Démocratie :

Trois questions : notre modèle est-il “universel” ? est-il “idéal” ? est-il “avancé” ?

Universel ? La « démocratie » peut être entendue de plusieurs manières : elle a été « inventée » dans un endroit précis du monde (la Grèce antique) sous la forme qui s’est historiquement perpétuée comme idéale de nos jours. Mais elle peut être considérée aussi comme un modèle de rapports politiques entre les hommes. Sortie alors du contexte pur occidental, elle a existé ailleurs. Les tribus bédouines à l’origine de l’islam étaient composées de guerriers où chacun avait sa voix. Était-ce si différent de la cité athénienne où seuls les hommes étaient citoyens et seuls en droit de porter les armes ? L’occidentalocentrisme doit être systématiquement remis en cause : non pas pour le condamner – il compose ce que nous sommes – mais pour savoir que d’autres mondes sont « possibles » à côté du nôtre, sans qu’ils soient forcément inférieurs ou archaïques. – L’argument de « notre modèle » comme universel n’est donc pas recevable.

Idéal ? Entendons cependant « la démocratie » comme cet ensemble d’institutions modernes dont le principe est « un homme, une voix » et dont les élections de représentants constituent la pratique. Faisons même le pari que ce type d’organisation égalitaire et organisé est désiré par tous les êtres humains. Remarquons alors « qu’un homme, une voix » a longtemps été restreint à un impôt payé, à un niveau d’instruction ou au fait d’être mâle. Le suffrage est dit aujourd’hui « universel »… pour préciser de suite qu’il ne l’est pas ! Il faut en effet être majeur (18 ans) et de pleine capacité (ni fou, ni interdit par jugement) pour faire partie de cet « universel ». La radicalité ne vaut pas vérité : chaque peuple adapte les institutions à ses mœurs culturelles et historiques. – L’argument de la démocratie « idéale » n’est donc pas opposable aux pays musulmans tels qu’ils sont, pas plus qu’il ne l’est chez nous.

Avancé ? Le processus démocratique a pris du temps pour aboutir en Occident à ce qu’il est aujourd’hui. A supposer que cet exemple occidental puisse être un idéal pour tous (ce que je crois possible), la démocratie sophistiquée d’une société moderne ne se décrète pas d’un coup de baguette magique. Les femmes de France ont dû attendre 1790 pour avoir le droit d’hériter comme les hommes, 1863 pour accéder aux cours secondaires, 1881 pour ouvrir un livret de Caisse d’épargne sans l’autorisation de leur époux, 1907 pour le droit de disposer de leur salaire (mais pas de gérer les autres biens), 1924 pour que l’enseignement secondaire soit le même que pour les garçons, 1938 pour obtenir une “capacité juridique” restreinte (”ester en justice”, témoigner, etc.), 1945 pour avoir le droit de voter… et 1965 – sous De Gaulle – pour avoir le droit enfin de gérer leurs biens, ouvrir un compte en banque, et exercer une profession sans l’autorisation de leur mari ! Les restrictions faites aux femmes en Arabie Saoudite et en Iran aujourd’hui sont-elles si différentes (même si condamnables selon nos propres critères) que ce qui se passait dans un pays catholique développé comme la France il y a une génération seulement ? – L’argument du « modèle avancé » – le nôtre – vers lequel le monde entier devrait tendre n’est qu’une construction intellectuelle, à prétention impériale. C’est ce que disent les Chinois et ils n’ont probablement pas tort.

2/ Islam :

Évoquons maintenant la religion musulmane. Pas plus que le christianisme elle n’est unique. Déjà entre sunnites et chiites, l’importance donnée à l’interprétation des textes sacrés n’est pas la même, sans parler des variantes marocaines, égyptiennes, turques…

De plus l’islam n’est pas l’islamisme et le Coran s’interprète car il est la Parole de Dieu soufflée par l’archange Djibril (Gabriel) à l’oreille d’un prophète illettré qui n’a rien écrit, mais transmis oralement à plusieurs disciples – avant que le calife Othman (vers 650) convie des lettrés à ordonner tout ce qui se disait, en éliminant tout ce qui ne semblait pas cohérent. Le Message a pu être ainsi de nombreuses fois déformé, tronqué, dévié.

Ce sont les salafistes du courant djihadiste qui considèrent la démocratie comme un « péché » et veulent revenir aux mœurs et comportements des compagnons du Prophète (salaf). Le fait nouveau est que le wahhabisme, issu d’une Arabie saoudite riche des revenus du pétrole, a envahi la planète islam en se posant comme seul détenteur de la vraie religion. Phénomène classique de pouvoir, afin de s’imposer géopolitiquement dans la région sunnite (et contre l’Iran chiite tout proche et bien plus puissant) lorsqu’on est un très petit pays face aux masses musulmanes alentour.

C’est Ben Laden à la suite de Sayed Qotb (un Frère musulman égyptien) qui fait du djihad un devoir paranoïaque, individuel, obligatoire et permanent – pas « l’islam » en soi. Dans l’islam classique, un groupe peut choisir ses représentants. Le salafisme (issu du wahhabisme en plus sectaire) veut imposer sa loi à tous en menaçant tous les musulmans réformistes ou modernistes dont la parole est muselée. Comme les SA sous Herr Hitler, les braillards les plus frustes font du chantage aux nuancés et aux modérés. Comme le révèle Henry Laurens, professeur d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France dans le numéro de janvier 2015 de la revue Le Débat, « quant aux djihadistes venant d’Europe et des États-Unis, leur niveau de connaissance de l’islam, c’est ‘l’islam pour les nuls’. Ils n’y connaissent strictement rien ! »

En politique, les croyants vont être attentifs à ce que leur régime politique soit compatible ou promeuve les valeurs islamiques. Cela comme tous les croyants du monde, y compris les marxistes ou les socialistes pour leur propre Vérité. Mais pas plus que ce que les catholiques réclamaient au 19ème siècle – ou réclament aujourd’hui sur l’avortement, le mariage gai ou la procréation pour autrui. ‘Démocratie’ et ‘laïcité’ sont deux mots différents et l’on peut parfaitement concevoir une société homogène de croyants adeptes d’une démocratie ‘mécanique’ selon nos critères occidentaux : que chacun ait une voix égale et le droit de vote ne remet nullement en cause la croyance qu’il n’est de Dieu que Dieu. C’est par exemple le cas en Angleterre où la Reine est chef de l’État et chef de l’Église – qui prétendra que l’Angleterre n’est pas une démocratie ? Pour les Musulmans classiques, ce n’est que durant la prière que le corps d’une femme ne doit pas pouvoir détourner les hommes de Dieu, pas durant l’exercice politique, qui est profane.

Qu’il y ait tentation de théocratie dans certains États musulmans (Arabie Saoudite, Maroc, Iran, Afghanistan des Talibans) n’est pas aberrant en soi : c’est le cas sous toutes les croyances qui se veulent totales (exemple feue l’URSS, ou encore la Chine cléricale du parti communiste aujourd’hui…). La théocratie est parfois la seule façon de faire l’unité de pays écartelés entre rivalités tribales (aujourd’hui Arabie saoudite et Jordanie, hier Iran et Afghanistan).

L’autre façon est la dictature militaire (Égypte, Irak, Syrie, Pakistan un temps, Turquie parfois, Algérie évidemment). C’est peu compatible avec ce que nous entendons aujourd’hui par ‘démocratie’ selon notre modèle, mais cela ne stigmatise pas l’islam plus que les autres croyances totales : c’était l’idée du monastère de Cluny dans le monde catholique que de réaliser la Cité de Dieu sous la houlette de l’Église, et la constante idée des papes de domestiquer empereurs et rois jusqu’à Canossa. Ce fut la réalisation de Constantin et des empereurs chrétiens de Byzance contre les païens. C’était aussi l’idée des Jacobins sous Robespierre de décréter le fusionnel de ‘la patrie en danger’ – tous les opposants étant des ‘traîtres’. Plus près de nous, c’est l’athéisme marxiste, mais considéré avec autant de foi que s’il était Vérité révélée, qui a fait de l’URSS, de la Chine, de Cuba ou de la Corée du nord des ‘partitocraties’ où les commissaires politiques étaient, comme les imams ou les curés, seuls détenteurs de l’interprétation correcte de « la ligne ».

Dans ce type de régime évidemment ‘non-démocratique’, tous les « hérétiques » sont de facto considérés comme fous à rééduquer ou comme irrécupérables à éradiquer – voire à pendre ou crucifier en public pour l’édification des foules (les grands procès staliniens étaient de ce type, après la guillotine Robespierre). Daech n’a rien inventé : il ne fait que récupérer cette façon de faire de la propagande en impressionnant les foules.

Notons qu’en notre France républicaine et laïque, cette attitude mentale subsiste, atténuée mais réelle : ceux qui contestent « la ligne » (à supposer qu’il en reste une…) sont mal vus au parti Socialiste, les Attali, Besson, Bocquel, Kouchner et même Védrine ont pris une « odeur de souffre » lorsqu’ils ont dit que ce n’est pas « trahir » que de servir la République, même sous un Président de droite. Ce n’est guère différent, en moins intellectuel, à l’UMP où le parti est considéré comme « godillot » à l’Assemblée et où presque personne n’ose provoquer un débat contre ‘le chef’…

Non, la démocratie n’est pas donnée en naissant : elle est une lutte constante pour équilibrer les pouvoirs et rendre libre l’expression. La démocratie se gagne, et la facilité, le laisser-aller, l’hédonisme en politique sont les autres noms de la lâcheté. S’il y a viol des foules, elles sont souvent consentantes… Seule la raison – mixte d’intelligence et de courage critique – permet d’assurer les libertés par l’égalité en droits de tous. C’est pourquoi si l’islam n’est pas incompatible avec la démocratie, il doit se prendre en main pour l’assurer en son propre sein. Les catholiques ont bien réussi à repousser la tentation théocratique (la Fronde), la tentation hiérarchique conservatrice (1789) et la tentation moraliste (loi de 1905) : pourquoi les musulmans n’en feraient-ils pas autant, dans les pays qui leurs permettent cette liberté comme la France ?

Ce qui compte est moins l’emprise d’une croyance (religion ou idéologie) que l’équilibre des pouvoirs. Dans un régime politique, seule l’organisation de l’État peut permettre l’expression des diversités d’opinions et la canalisation vers la décision. En ce sens, le régime iranien, pour qui l’étudie au-delà des slogans médiatiques, apparaît comme un réseau serré de poids et contrepoids bien loin de l’absolutisme byzantin ou louisquatorzien…

Car la raison n’est pas méprisée dans l’islam. Pas comme elle a pu l’être à certaines périodes du christianisme (chez saint Martin notamment, ou chez saint Bernard contre Abélard). Philosophie, mathématiques, histoire, médecine, ont eu leurs savants musulmans. Que l’orthodoxie wahhabite ou salafiste soit rigide et méfiante n’incrimine pas l’islam tout entier, pas plus que les Mormons chrétiens ou les partisans du créationnisme n’incriminent le christianisme tout entier. C’est en revanche aux autres courants de l’islam de NE PAS accepter l’intolérance menaçante des salafistes et wahhabites.

Les causes du déclin de la pensée musulmane sont à chercher dans les contingences historiques, pas dans la foi elle-même : l’arrêt de l’expansion militaire, la Reconquista catholique en Espagne, le reflux arabe lors des croisades, les défaites de Lépante (1571) et sous les murs de Vienne (1683), l’ouverture au monde et au savoir des chrétiens avec les grandes découvertes et la Renaissance, puis les comptoirs et l’expansion coloniale. Les sociétés musulmanes qui vivaient de commerce et partageaient le pouvoir entre les guerriers qui les défendaient, les théologiens qui les justifiaient et les marchands qui les finançaient, ont vu la route de la soie dévalorisée par la découverte de l’Amérique et par le franchissement du cap de Bonne-Espérance. Moins de commerce signifie moins de fonds et moins de contacts, donc moins de pouvoir et moins de prosélytisme.

Assimiler le fondamentalisme islamiste à un nouveau totalitarisme du 21ème siècle, comme le font les néoconservateurs américains et la ligne dure israélienne n’est pas faux, mais ne touche qu’une frange étroite des Musulmans : les daechistes sont des fascistes.

Mais cette vue de combat, si elle est appliquée sans distinction à tout l’islam, sert souvent de sophisme intellectuel pour justifier une politique de guerre aux États (Irak de Bush, Afghanistan et Yémen d’Obama, Syrie de Hollande). C’est se tromper de cible car on sait bien que c’est le déracinement ou l’exclusion sociale qui induit chez les intégristes la quête d’une communauté imaginaire. Hors États considérés comme conservateurs et corrompus, cette communauté islamiste se trempe dans le combat anti-mécréant. La ligne néo-Cons, qui assimile tout leader fondamentaliste à Hitler et tout accommodement à Munich, n’est pas une réflexion mais une image motrice qui fonctionne en circuit fermé. Les néoconservateurs américains ont beaucoup appris de Lénine et de son activisme – mais rien retenu de ses échecs…

C’est pourquoi les ‘printemps arabes’ ont ouvert une fenêtre : la société civile se prenait enfin en mains, contre les théocrates et les militaires; les musulmans pouvaient être démocrates. Las ! La maturité ne se décrète pas : les masses arabes sont bien peu éduquées encore, et les femmes trop peu émancipées des codes machistes, pour adopter des mœurs adultes en politique. La peur du chaos et la crainte de la modernité choquant les traditions ont fait élire parfois massivement les partis islamistes, plus ou moins virulents.

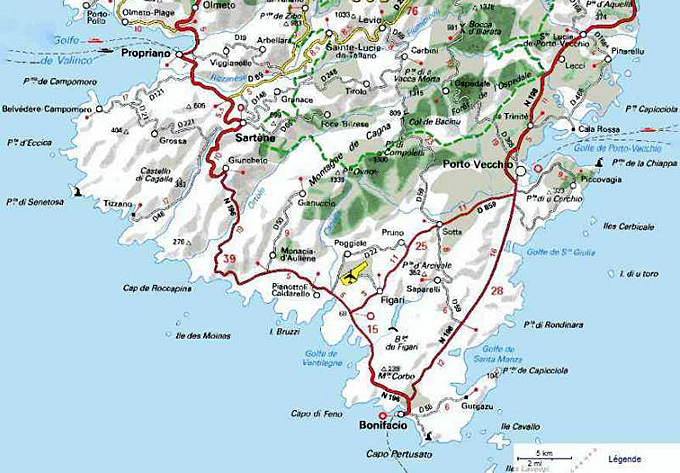

Seule la Tunisie aujourd’hui, et partiellement la Turquie et le Pakistan, répondent aux critères du choix démocratique. La Libye est un chaos, comme l’Irak et le Yémen, bientôt l’Afghanistan, l’Algérie reste tenue par les militaires comme l’Égypte et surtout la Syrie.

3/ Solubibilité :

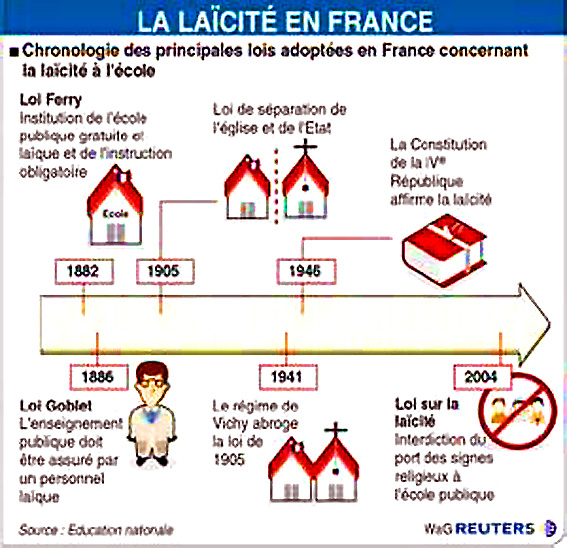

Si démocratie il doit y avoir, elle ne se décrète pas d’un coup. C’est toute une culture qui va avec, des habitudes de pensée et d’agir. L’Occident a introduit peu à peu en politique une laïcité de fait, depuis les audaces savantes de la Renaissance. Mais la séparation de l’Église et de l’État fut longue… Les crimes d’impiété et d’hérésie n’ont été supprimés en France qu’en 1791. Sans avoir eu besoin de « révolution », les régimes monarchiques (Angleterre, Pays-Bas, Danemark, Espagne) séparent de même la religion de l’État, même si les mœurs restent chrétiennes (on le constate surtout en Suède et aux États-Unis).

Si la Révolution khomeyniste iranienne prône le retour au passé mythique des origines, des démocraties modernes et laïques ont émergé en terres d’islam, notamment avec Kemal Atatürk, fondateur de la République Turque. On peut citer aussi la Tunisie laïque, la théocratie modérée (« presque anglicane ») du Maroc et l’oligarchie militaire non théocratique du Pakistan dont l’État s’est pourtant fondé contre l’Inde sur la seule religion musulmane. Gardons-nous d’une bonne conscience arrogante, comme nous avons trop souvent tendance à le faire – surtout à gauche. Montesquieu le libéral l’avait déjà raillé : « mais comment peut-on être persan ? »

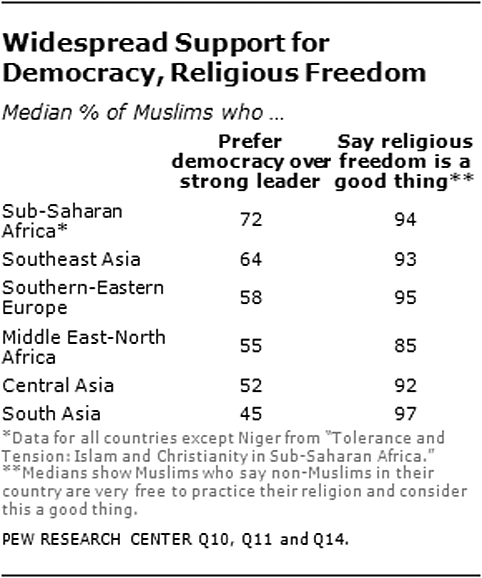

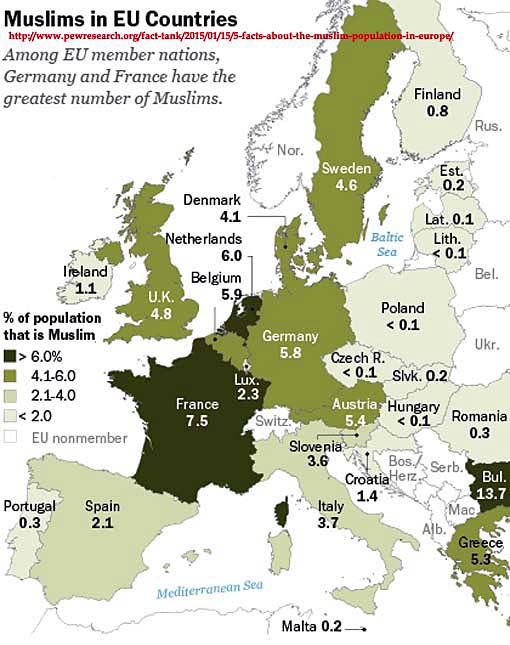

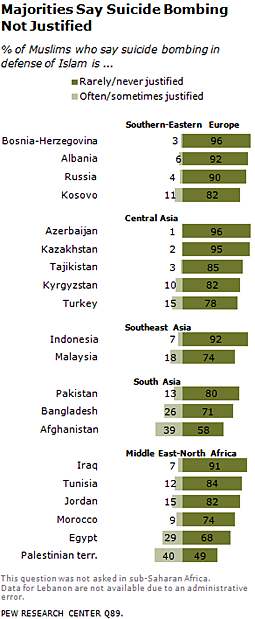

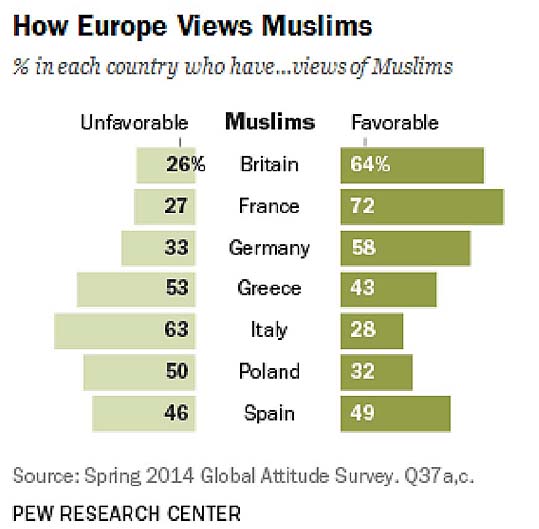

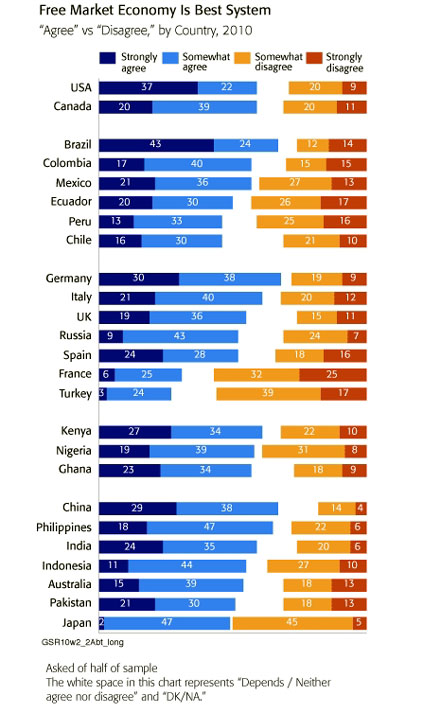

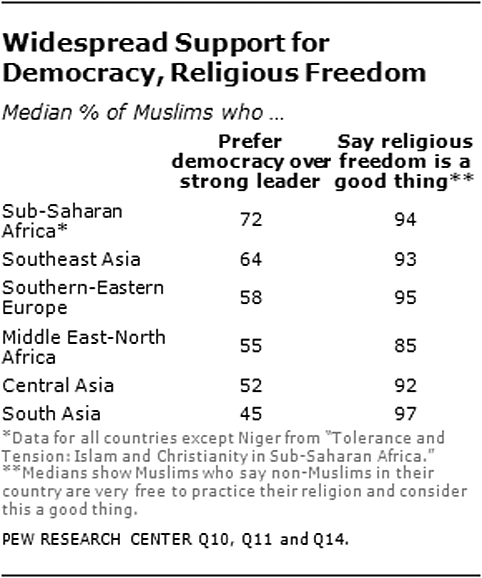

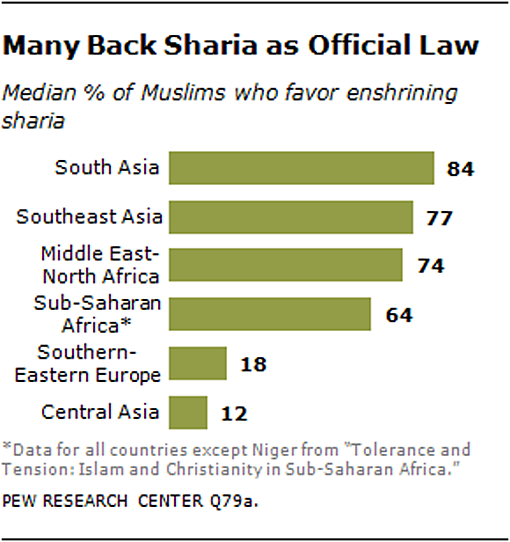

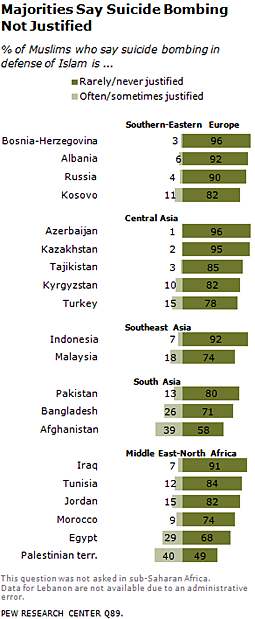

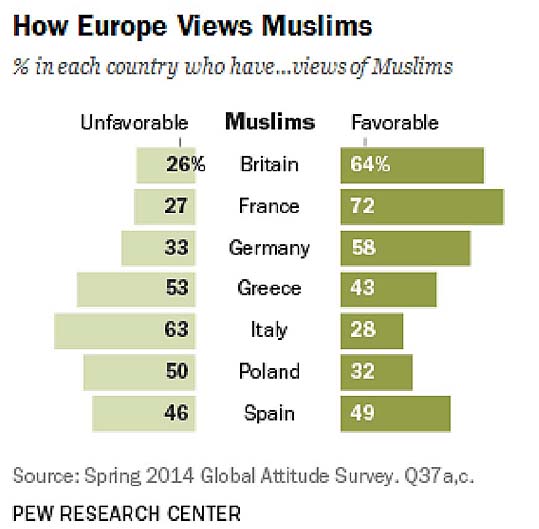

Une minorité de musulmans français seulement approuvent les attentats islamistes : 16% au printemps 2006 (pour prendre exprès des chiffres avant Charlie), selon le Pew Research Center ; 72% de musulmans français ne voient aucun « conflit naturel entre le fait de pratiquer l’islam et le fait de vivre dans une société moderne. » Le support au terrorisme a d’ailleurs de nombreuses causes non religieuses : la démographie, l’attitude envers les États-Unis, l’éducation des femmes, l’état de développement, le laxisme moral des démocraties occidentales, etc.

Nombre de musulmans éduqués se sont mis au business et considèrent la richesse comme signe de ‘baraka’, d’élection divine – tout comme les protestants. Ils rappellent que Mahomet était entrepreneur de La Mecque et riche de sa réussite en affaires. Cette existence n’est pas incompatible avec la foi si elle permet de réaliser des œuvres pies. Et… elle ressemble au conservatisme compassionnel de nombre de chrétiens américains.

L’enjeu « démocratique » est largement une histoire de développement économique et de répartition des richesses. Les dirigeants des pays musulmans ont porté une plus lourde responsabilité que la religion dans l’immobilisme des États qu’ils ont dirigés si longtemps depuis la fin de la colonisation. C’est en effet la libéralisation de la société civile permise par l’essor économique qui induit l’éducation démocratique. Le libéralisme n’est pas un vain mot – et la gauche-à-la-mode devrait faire attention à ses « haines » pavloviennes : les libertés d’opinion, d’expression et d’association sont le socle du libre-arbitre, donc du libre choix, tant politique qu’économique. Ce n’est pas la mécanique de la démocratie qui importe (les élections, la répartition égale des impôts) mais un régime de droit et une mentalité laïque, avec contre-pouvoirs et droit des minorités, séparés de l’emprise religieuse et du clientélisme redistributif. Ce que les oligarchies foncières, de parti, ou les pouvoirs militaires de nombreux États musulmans ont réticence à établir. Ils ne sont pas les seuls : regardez les Birmans ou les Chinois – ou encore les profiteurs sexuels (DSK), fiscaux (Cahuzac) ou clientélistes (la réserve parlementaire) du parti socialiste. Par exemple – puisqu’il est au pouvoir et peut tout changer, et qu’il adore donner des leçons de vertu à tous… en se gardant de purifier ses pratiques.

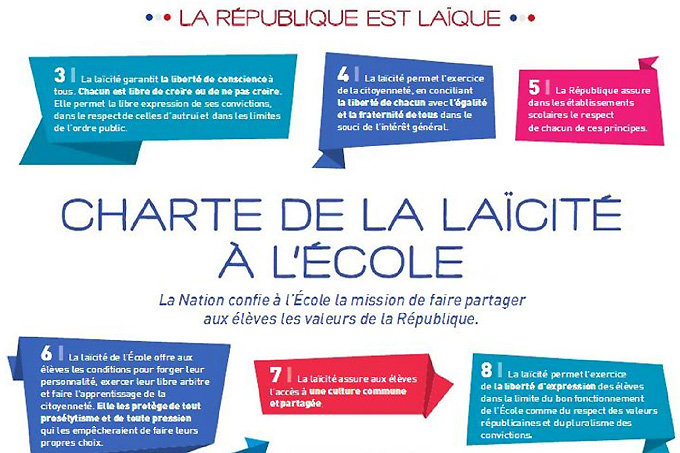

L’islam n’a donc rien d’incompatible avec « la » démocratie, les Musulmans établis dans les pays occidentaux eux-mêmes le disent. La religion musulmane n’est pas moins soluble dans la démocratie que le catholicisme ou l’orthodoxie. En revanche, le salafisme daechiste est une secte mortifère, à combattre par tous les moyens, jusqu’en nos banlieues. Il ne faut baisser culotte devant personne, ni devant les injonctions de croyants en folie, ni devant les États qui flirtent dangereusement avec les voyous (Arabie saoudite, Émirats, Irak, Yémen, Pakistan, Turquie…). Notre démocratie doit être défendue dans son équilibre entre droit des minorités et exigences de la majorité. C’est la définition même de ‘la laïcité’ que cette neutralité entre les croyances, toutes étant libres d’expression, aucune n’ayant l’hégémonie légale.

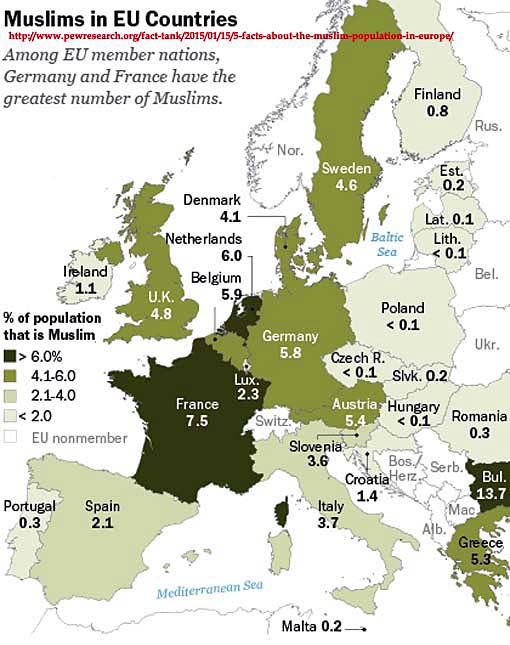

Créer l’unité dans la diversité n’est probablement pas ce que la France jacobine a su réussir, mais le Royaume-uni communautariste ou l’Allemagne multiculti non plus. Car c’est la dose qui fait le poison : trop d’intégristes d’une quelconque croyance et l’équilibre national est rompu. Lorsque les mœurs civiles de discrétion prosélyte et de bienveillance pour la différence ne suffisent plus, c’est à l’État, dans chaque pays, de faire respecter l’équilibre en imposant la loi égale pour tous. Ce n’est que par cette égalité formelle que la liberté réelle peut exister et se maintenir. C’est valable en politique (par exemple sur le voile provocateur qui cache le visage), comme en économie (où le libéralisme n’est pas le laisser-faire). L’État arbitre débat des règles avec un large panel d’opinion, puis les fait approuver par la procédure démocratique ; il doit ensuite les faire respecter sans laxisme – car c’est trop souvent les passe-droits ou les excuses qui empêchent la loi d’être respectée, donc le principe même de l’égalité légale pour tous.

Reste la minorité très croyante qui ne se sent pas bien dans un pays laïc ouvert à la diversité des expressions et au relatif des points de vue. L’on peut concevoir que le puriste puisse être choqué sans arrêt dans sa vie quotidienne lorsque sa foi et ses mœurs sont agressés par la liberté ambiante. A lui de créer des communautés fermées (comme les phalanstères début XXe ou les communautés hippies des années 70) ou de partir vivre dans les pays qui appliquent sa foi sans licence (comme hier certains choisissaient l’URSS ou Cuba). Si cette phrase vous choque, posez-vous la question : vous sentiriez-vous à l’aise de vivre le restant de votre vie renfermé sur votre étroite famille et vos amis, comme vous expatriés, dans un État strictement musulman qui prohibe tout loisir, voile les femmes et interdit même les garçons, rend haram musique, alcool, films – jusqu’aux cerfs-volants de Kaboul – où la police religieuse surveille tous vos faits et gestes, et où l’éducation publique est presqu’exclusivement consacrée au Livre saint ? Mais il semble que quitter la France ne soit le cas que d’une infime minorité de Musulmans en France : dans les 2000 sur environ 8 millions, n’est-ce pas ?

Pour aller plus loin :

Le Coran, traduction de D. Masson, Pléiade 1216 pages. Sur le jihad II 190-191, III 169, IX 29, IX 111

Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Dictionnaire du Coran, Bouquins 2007

John Tolan, La guerre sainte, l’islam et la croisade, in Les Collections de l’Histoire n°38, janvier 2008, 10 pages

Olivier Roy, Enquête sur le nouveau jihad, in Les Collections de l’Histoire n°38, janvier 2008, 6 pages

Patrick Haenni, L’islam de marché, l’autre révolution conservatrice, Seuil, 2005, 110 pages

Gilles Kepel, Fitna, guerre au cœur de l’islam, 2004, Folio 2007

G. Martinez-Gros, Religion et politique, de Mahomet à Ben Laden, in L’Histoire n°281, novembre 2003, 8 pages

Bernard Lewis, L’Islam, l’Occident et la modernité, Gallimard Le Débat, 2002, 229 pages

Marc Ferro, Le choc de l’islam, Odile Jacob, 2002, 268 pages

Film de François Dupeyrron, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, avec Omar Sharif et le jeune Pierre Boulanger, TF1 Video 2004

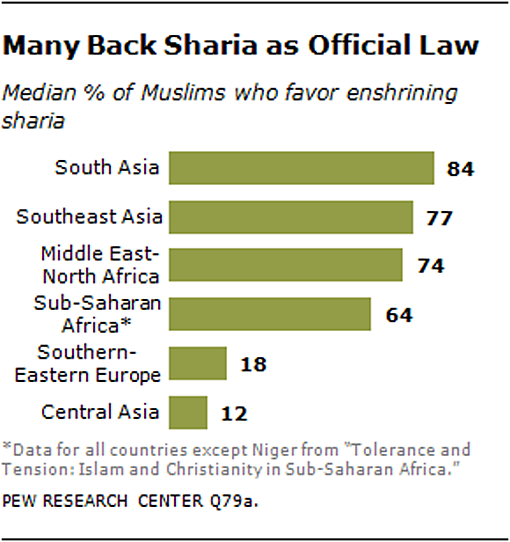

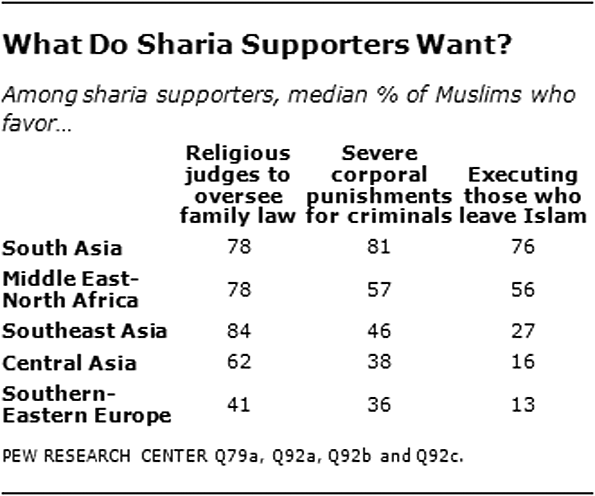

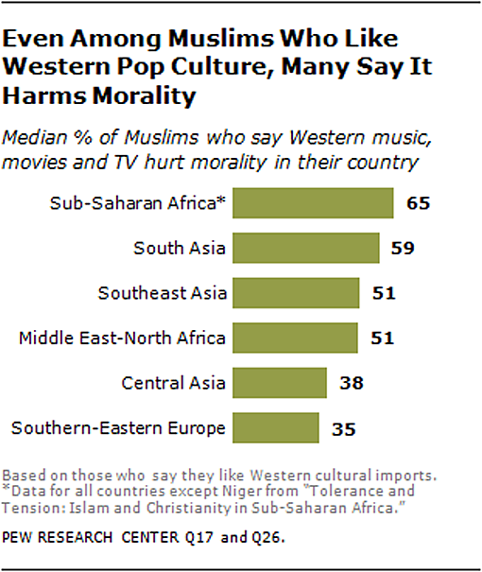

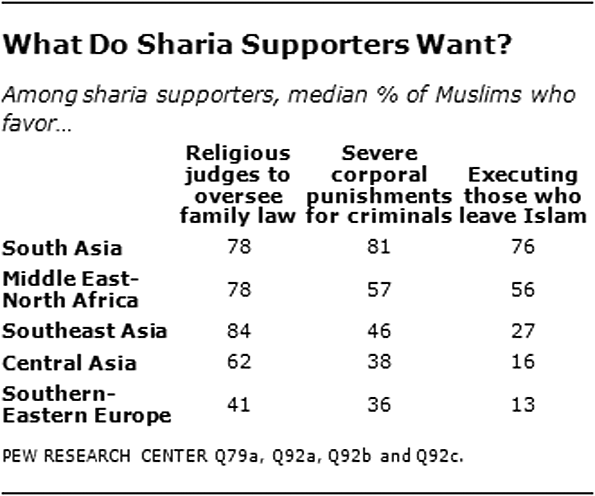

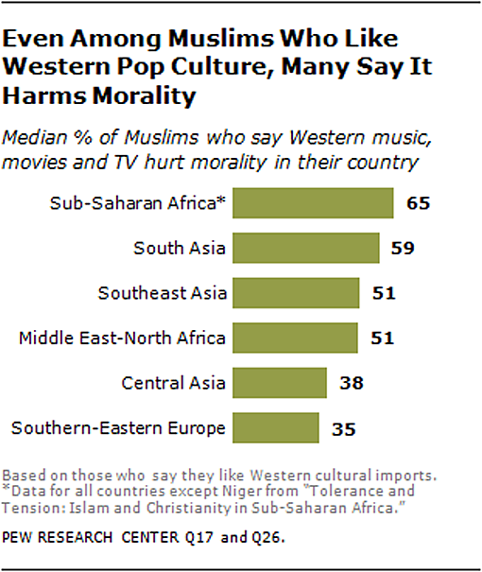

Pew Research Center : The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, April 2013

L’islam sur ce blog

Dix ans de blog !

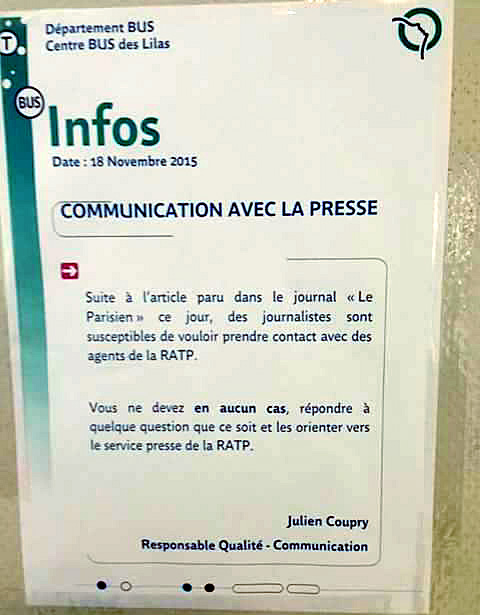

Le 8 décembre 2004, sur l’invitation du journal Le Monde, j’ouvrais un blog : fugues & fougue. Ce curieux « journal intime » électronique venu des États-Unis était devenu à la mode avec l’élection présidentielle de George W. Bush et, dans la perspective des présidentielles à venir 2007. Comme pour renouveler l’intérêt des abonnements qui s’effritaient, le « quotidien de référence » voulait se brancher bobo.

Ma première note a porté sur le programme que je me proposais : « J’ai la conviction profonde que tout ce qui est authentiquement ressenti par un être atteint à l’universel. » Ma conviction était et reste toujours que « le monde est beau et triste ; les humains sont la plus grande source de joie et la pire source d’horreurs – nous ne sommes pas des dieux. Hélas. Retenons ce qui fait vivre. » Je m’y suis tenu, alternant lectures, voyages, témoignages et opinions. J’ai toujours pensé que le blog était l’alliance idéale entre écrit et oral, spontanéité et réflexion : « l’écriture devient dialogue, avec ce recul de la main qui fait peser les mots et garde l’écrit moins évanescent que la parole ».

Sauf que, comme beaucoup, je suis revenu des « commentaires ». Ce sont rarement des enrichissements sur l’agora, plutôt des interjections personnelles, l’équivalent du bouton « j’aime » des rézozozios (avec l’option « va te faire foutre » en plus), une « réaction » plutôt qu’une réflexion. Au départ libertaire (toute opinion est recevable), je suis désormais responsable (directeur de la publication), donc attentif à tout ce qui peut passer outre à la loi (insultes nominales, invites sexuelles, propos racistes, spams et physing etc.) – que je censure désormais sans aucun état d’âme.

L’intérêt du blog a été multiple :

• M’obliger à écrire quotidiennement, donc à préciser ma pensée et à choisir mes mots, évitant de rester comme avant (et comme beaucoup) dans la généralité et le flou pour toutes ces opinions qui font notre responsabilité d’individu, de parent, de professionnel et de citoyen.

• Exiger de moi un autre regard pour observer ce qui arrive, dans l’actualité, l’humanité et les pays traversés. Écrire oblige, comme la noblesse, rend attentif aux détails comme aux liens avec l’ensemble. Donc pas d’émotion de l’instant, comme ces naïfs qui croyaient que j’émettais mes notes en plein désert, lors du voyage au Sahara !

• M’offrir l’occasion de rencontres : littéraires (avec les livres qu’on m’envoie pour chroniquer), témoignages (serais-je allé à cette réunion ou à cet événement s’il n’y avait pas le blog ?), mais aussi personnelles (entre blogueur du monde.fr, puis d’autres).

• Donner aux autres – mes lecteurs – ce qu’ils recherchent sur les moteurs (images, lectures, méthode, idées). Enrichir, poser des questions, offrir une tentative de réponse.

Je pensais au départ échanger des idées ou des impressions de voyages en forum – bien mieux que la triste réalité… car j’ai plus donné que reçu. Peut-être parce que mon blog est resté généraliste et non spécialisé dans ces micro-domaines dans lequel les commentaires aiment à se développer (la cuisine, la politique, les hébergements, les complots…). J’ai été beaucoup repris – et c’est tant mieux (si l’on indique la source).

Les rencontres avec les blogueurs ont été intéressantes, dès avril 2005 au Café de l’Industrie à Paris, puis à Montcuq en août. Des amitiés sont nées, qui résistent parfois au temps (Jean-Louis Hussonnois (hélas parti trop tôt), Virginie Ducolombier, Yann Hoffbeck, Véronique Simon, Alain Ternier, Daniel Baudin, Guilaine Depis…) et d’autres non (Frédéric, Laurence, Huu, Céline, Philippe, José, Gérard, Katrine, Jean-Pierre, Jean-Marie, Lunettes rouges, Versac, Arthur…). Le « jouet » blog a vite lassé la majorité des bobos du monde.fr. Leur narcissisme a trouvé plus ludique et moins fatiguant de lâcher une phrase, une photo ou un lien vidéo sur leur fesses-book. D’autres ont voulu faire de leur blog et des réunions de « blogueurs de référence » quelque instrument au service de leur ambition politique. La dernière rencontre a coulé à Coulon en 2007 ; personne n’a semblé regretter depuis lors.

Dix années m’ont permis d’apprendre ce qui convient et ce qui plaît, même si je n’applique pas forcément les recettes intégrales du marketing. Il est nécessaire :

• « d’écrire blog » : c’est-à-dire court, voire en points-clés qui reviennent à la ligne

• d’illustrer : les images (prises par moi, reprise sur les moteurs, ou retravaillées) sont les principales requêtes qui font venir les visiteurs

• de donner toujours les références : soit en lien, soit à la fin (même si certains blogs « interdisent » d’être cités…)

• de varier les plaisirs offerts aux lecteurs : en variant les thèmes – tout en les regroupant en « catégories » pour la commodité (colonne de droite, après « commentaires récents ») – même si certains lecteurs pas très doués « ne trouvent pas » (il y a toujours le carré « rechercher », juste sous la pensée, qui permet de trouver ce qu’on veut dans le blog avec un seul mot-clé).

Je ne regrette rien, j’ai même été sélectionné dans les favoris du monde.fr… jusqu’au 17 novembre 2010 où lemonde.fr a planté tous les blogs. Sans rien dire avant deux jours entiers. L’explication donnée n’est pas plus intéressante : « Après vérification, il apparaît que certains éléments composant votre blog (photos ou sons) ont été effacés lors de cet incident et n’apparaissent donc plus. » Autrement dit, lemonde.fr n’a aucune sauvegarde, pas de back up. A se demander s’ils ont la compétence de leur ambition. Il fallait payer (l’abonnement au journal) pour bloguer. Malgré le plaisir des 2 446 040 visiteurs sur fugues & fougue en 6 ans, c’en était trop. L’indépendance technique était indispensable.

Celle d’esprit aussi, car Le Monde prenait une tonalité « de gauche bien-sûr » tellement conventionnelle (intello-parisiano-bobo) que c’en devenait pénible. L’accaparement de Télérama puis du Nouvel Observateur ont ajouté à cette dérive de prêt-à-penser socialiste modéré bien « comme il faut ». On peut être de gauche sans être au parti socialiste ni lire Le Monde ou le Nouvel Observateur. On peut aussi ne pas être de gauche mais de droite ou du centre – ou d’ailleurs.

Argoul.com est humaniste et libéral, au sens des Lumières, volontiers libertaire mais pas naïf sur la nature humaine. Il n’est pas, pour moi, de fraternité sans liberté, alors que l’égalité ne permet aucun lien social quand elle est poussée aux extrémités jacobines ou collectivistes – ni, dans l’autre sens, du « j’ai tous les droits » anarchiste ou libertarien. Ce qui est trop souvent le cas ces derniers temps.