La Contre-Révolution est la réaction à la Révolution : comment la penser, comment s’y opposer théoriquement et pratiquement. La pratique ne survivra pas à la Restauration, ce faux-semblant du retour à l’ordre d’Ancien régime ; la Révolution a définitivement fait entrer l’histoire dans l’esprit et le comportement des hommes, c’en est fini du Plan divin, et le parti légitimiste se délitera face à la petite politique, avant de s’effondrer avec le refus du comte de Chambord d’accepter le drapeau tricolore. La théorie a subsisté longtemps, tout le siècle XIX, avant de se fondre par Maurras dans le nationalisme, qui remplace la religion en tant que Providence. Aujourd’hui simple « butte témoin » de la pensée, la Contre-Révolution n’existe plus guère.

Sauf qu’elle reprend du poil de la bête avec l’intégrisme musulman. La théocratie islamique avec sa Révélation mahométane et son Coran applicable comme un Plan divin, est-elle si différente de la théocratie catholique avec sa Révélation christique et son Evangile applicable comme un Projet divin ? Etablir le Califat ou la Cité de Dieu, est-ce si dissemblable ? La perte de l’idée contre-révolutionnaire explique peut-être pourquoi le monde intellectuel français a tant de mal à comprendre l’islamisme d’aujourd’hui : nous n’avons plus les codes. Le mérite de cet ouvrage touffu, paru pour le Bicentenaire de 1789, est de faire œuvre de mémoire à destination du temps présent.

L’essai se déroule en trois parties : réagir, reconstruire, fin des temps. Le texte est dense, pas toujours simple, usant de mots sophistiqués et d’une phraséologie souvent tortueuse. Le style « normalien universitaire » ignore la clarté du juriste, la précision de l’historien comme le lyrisme d’écrivain. Mais Gengembre tente une histoire des idées, bien délaissée sur la droite à cause de l’engouement marxiste – dont l’idéologie apparaît fort proche malgré les apparences ! Car si la volonté n’existe pas en histoire, comme tente de le prouver Marx avec ses lois historiques, si la « science » veut remplacer la Providence et l’Avenir radieux la future Cité de Dieu, quelle différence ? Les humains sont toujours le jouet d’une « main invisible », qu’elle soit celle de l’Histoire ou celle de Dieu et ils ne savent pas ce qu’ils font, jouets de forces qui les dépassent. Quant au Projet, il se réalise quoi qu’il arrive, donnant un sens à l’Histoire. Ce qui n’était pas dans les idées des Lumières, pour lesquelles la raison se devait de remplacer la foi et « la » politique s’affirmer contre « le » politique, volonté libre de faire contrat et d’aller où l’on choisit.

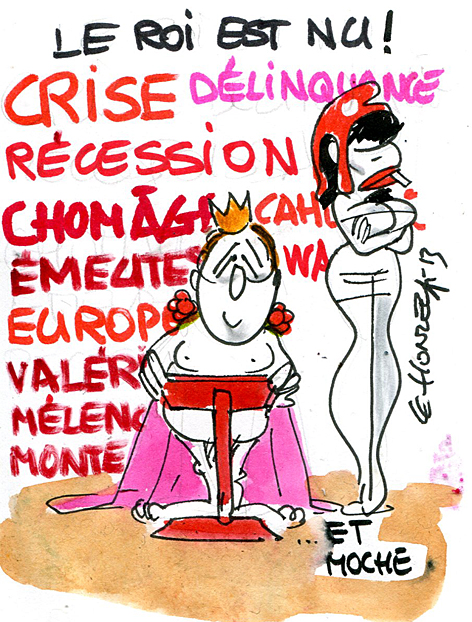

Cette prise en main humaine des hommes entre eux laïcise l’existence ; Dieu s’éloigne et se fait plus personnel, voire inexistant. Cette laïcisation de la modernité frappe la Contre-Révolution d’obsolescence. Toute l’obsession des contre-révolutionnaires sera de replacer Dieu au centre de la réalité humaine, de rétablir l’Ordre immuable de la Création et la réalisation par étape de son Projet qu’est la Cité de Dieu. Il faut pour cela frapper en négatif tous les acquis de la Révolution, voir le diable à l’œuvre dans l’orgueil de la raison, dans la division des partis, Babel dans l’accueil de tous au nom de l’Abstraction. Le corps de doctrine cherche à penser la Révolution pour en obtenir une maîtrise symbolique – faute d’être réelle. Les théories du Complot feront florès, comme le concept de décadence, avec l’Apocalypse possible à la fin.

Précisons que le libéralisme comme le nationalisme, étant issus de la Révolution ne sauraient être contre-révolutionnaires. Tous deux révèrent l’individu émancipé grâce à l’éducation de tous liens biologiques, familiaux, sociaux, intellectuels et spirituels – tout l’inverse de la Contre-Révolution. Ils font des passions humaines (l’intérêt et la guerre) le ressort des nations. Le nationalisme de Maurras, repris par l’extrême-droite et le fascisme, constituera l’aveu d’échec des contre-révolutionnaires : l’individu sera intégré à la doctrine et « politique d’abord » deviendra le slogan, en lieu et place de la religion.

Car la Contre-Révolution se veut antihumaniste, antirationaliste, anti-individualiste, antilibérale, anticapitaliste, antimatérialiste, antibourgeoise, antihistoriciste et anti-industrielle. Elle récuse en bloc la Réforme, les Lumières, la Révolution, l’urbanisation et l’industrialisation, les échanges mondiaux et le primat de l’argent – en bref la modernité. Notons que certains courants écolos se situent volontiers aujourd’hui dans cette conception du monde, prônant comme les contre-révolutionnaires le retour à la terre et aux valeurs communautaires paysannes, les circuits courts et le troc, l’immuabilité de la reproduction sociale pour ne pas exploiter la planète ni les autres. Pour eux comme pour les précédents, la société moderne, urbaine et industrielle est « irréaliste », vouée à « aller dans le mur » ; ils opposent le pays légal au pays réel et Paris aux provinces, les bourgeois (bohèmes) nomades hors-sol aux paysans enracinés sur leur terre, dans leur langue et coutumes régionales, la bureaucratie lointaine à la solidarité communale, la société du contrat à la communauté organique, les « droits » sans « devoirs » et ainsi de suite…

L’anglais Burke, dès 1790, oppose le progrès lent, mûri, intégrant les traditions – à la Révolution table rase vouée à tout reconstruire dans l’abstraction (comme les départements carrés et la semaine de dix jours). Les droits des gens sont meilleurs que les Droits de l’Homme, « greffe abstraite et catholique », volontiers absolutiste comme la hiérarchie d’Eglise où le Pape veut s’imposer aux rois. Ce qui explique largement le Brexit, constate-t-on aujourd’hui, les « directives de Bruxelles » tenant lieu de « bulles papales ». L’Etat abstrait est potentiellement despotique : 1793 le montrera, tout comme 1917 et, après lui, Mao, Castro, Pol Pot, tous nés de la Révolution française et des idées des Lumières.

Le courant contre-révolutionnaire s’établit sur la famille, cellule de base de la société, ce pourquoi éducation, avortement, mariage et procréation assistée révulsent autant les catholiques intégristes aujourd’hui.

Pour que vive la famille, il faut assurer la propriété ; elle est évidemment foncière et terrienne, vouée au travail à la sueur de son front selon le texte biblique, et pas à l’agiotage ni à la spéculation (« l’argent gagné en dormant » de Mitterrand, adepte de « la France tranquille » sur fond de clocher campagnard). Il y avait un certain retour aux valeurs pétainiste dans le socialisme de Mitterrand, ancien Cagoulard fervent lecteur de Barrès et de Chardonne ; les croyants de gauche n’y ont vu que du feu.

Pour la stabilité de la société, rien ne vaut la religion, Tocqueville le montrera en Amérique. Les contre-révolutionnaires sont déstabilisés par la liberté offerte par la raison aux humains ; ils lui préfèrent la Providence et le Plan de Dieu, la promesse de rachat à la fin des temps et l’idéal de la Cité universelle chrétienne à construire (d’où une certaine idéologie de la conquête et de la colonisation pour « civiliser » les sauvages – i.e. les ouvrir au message du seul Dieu vrai – ce que reprennent sans vergogne les sectes intégristes de l’islam). La religion apaise la société par son encadrement moral, son idéologie de la résignation et sa conception hiérarchique et immuable du monde : Dieu dans l’univers, les prêtres, les fidèles ; le roi dans la nation et l’Etat, les nobles et les fonctionnaires, le peuple ; le père dans la famille, la mère, les enfants – tout s’emboite harmonieusement dans l’Ordre cosmique. Ce pourquoi certains courants technocratiques (y compris à gauche) considèrent que l’Etat est une grande famille qui ne doit laisser personne sur le bord du chemin et un instrument du social via l’administration, correcteur des mœurs via l’éducation. La constitution d’un Etat n’est pas un texte mais avant tout « une ambiance, un mode de vie, un ensemble littéralement indéfinissable qui procure une forme de bien-être » p.188. Ce pourquoi ce qu’on appelle aujourd’hui « le vivre-ensemble » ne saurait tolérer voile islamique ni incivilités anti-républicaines, ni qu’une soi-disant « loi divine » (catholique ou islamique) se déclare « supérieure » aux lois du pays.

Remettre en cause cet ordre « naturel » engendre anarchie, désordres, débordements – comme en juillet 1789, en mars 1871, en juin 1940, en mai 1958 et en mai 1968. A chaque fois il y aura « retour à l’ordre moral », réaction et frilosité. Les attentats de 2015 en France, mais surtout ceux du 11-Septembre 2001 aux Etats-Unis, sont la version récente de ce « désordre » qui engendre la « réaction ». « Le coupable idéal existe : banquier, protestant, étranger » p.49 – on dira aujourd’hui financier (souvent américain, souvent juif), islamiste, immigrant ou prédateurs de nos entreprises (Chinois, Saoudien, Américain…). Les théories du Complot et les Cassandre sont presque toujours à l’extrême-droite, à l’exception des écolos dont la frange « politique », nous l’avons vu, flirte avec le fixisme religieux (préparé par l’idéologie marxiste des « lois scientifiques de l’Histoire »). Pour Bonald, la guerre est une nécessité de la sauvagerie, facteur de progrès car « apporter la civilisation » doit apaiser les sociétés non constituées (argument des colonialistes comme de George W. Bush en Irak) ; pour Maistre, la guerre purifie, ce que croyaient le fascisme comme les soldats perdus de la décolonisation – ou entre les islamistes de Daesh.

Faute de pouvoir jouer le jeu de la petite politique, la Contre-Révolution se réfugie dans la littérature : les pamphlétaires ont du talent (Flaubert, Barbey d’Aurevilly, Bloy), les romanciers un regard aigu (Balzac), les historiens célèbrent le féodalisme médiéval et les troubadours ou analysent la société organique (Taine), les essayistes usent d’un romantisme lyrique (Chateaubriand, Barrès). Selon l’auteur, il faut distinguer les résistants au changement, les antirévolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Les premiers sont épidermiques, les seconds manifestent le ras-le-bol des exclus (en général des campagnes ou, aujourd’hui, du périurbain), seuls les troisièmes ont un projet total de contre-société. Mais seuls Louis de Bonald et Joseph de Maistre émergent comme théoriciens contre-révolutionnaires, tout en n’ayant pas la même conception des choses. « Finalement, la Contre-Révolution aurait échoué de n’être qu’un refus, et une espérance de retour, alors qu’elle pouvait être porteuse d’un avenir à inventer » p.88. Peut-être des écolos de nos jours préparent-ils cet avenir durable de Gaïa rêvé par l’ancienne théocratie ?

Car, selon la conception contre-révolutionnaire du monde, l’entrée dans l’histoire en 1789 a engendré la décadence, conduisant à l’Apocalypse prophétisée par les textes sacrés. Le temps n’est plus immuable mais relatif et doit se conquérir, la grande politique se réduit à la petite avec la division des partis, le catholicisme se réduit en cléricalisme puis en intégrisme, le divorce, l’avortement, le mariage gai et la procréation assistée pour les lesbiennes réduit la famille au simple assemblage de monades nomades irresponsables, la politesse se réduit en hypocrisie, la délicatesse en sentimentalisme et misérabilisme, la distinction en préciosité et snobisme – la perte de sens induit le mal du siècle (spleen baudelairien, exotisme rimbaldien, drogues hippies, psychoses contemporaines). C’est toujours la même histoire devant l’Eternel : goûter par orgueil du fruit défendu engendre la Chute, consommée jusqu’au Jugement dernier.

Ne reste qu’à rêver d’un Âge d’or lointain dans le passé, avant 1789 pour les contre-révolutionnaires, avant la Réforme pour les plus croyants, avant le néolithique pour les adeptes de Gaïa… Dieu se retire de la société mais la terre, le climat, la planète, se rappellent à elle !

En bref un livre dense, écrit chiant, que j’ai relu volontiers car il ouvre d’éclairantes perspectives sur le présent.

Gérard Gengembre, La Contre-Révolution ou l’histoire désespérante, 1989, éditions Imago 2001, 353 pages, €25.00 e-book Kindle €15.99

Commentaires récents