Peu avant Sisian, nous quittons la route principale pour longer les gorges vers Tatev. Le canyon « vertigineux » de la rivière Vorotan s’abîme sous la route. Un gigantesque téléphérique relie le plateau au monastère de Tatev, haut lieu touristique que nous allons visiter. Construit par des Italiens selon une conception suisse, ce téléphérique est une fois de plus un record ! Il a la portée la plus longue du monde, affirme notre guide patriote arménienne. La route a été refaite car le précipice était fort près des roues auparavant et nombre de touristes paniquaient à l’idée que leur jeep passe par là.

Sitôt arrivés au pied du monastère, nous montons les tentes igloo deux places dans le petit bois juste au-dessus avant d’aller visiter. J’ai, comme à l’hôtel une chambre, une tente pour moi tout seul. Que je monte seul aussi, trouvant comment ça marche en examinant les pièces. Ce n’est pas le cas de quelques filles. Encore pour celles qui n’ont jamais fait de camping, je peux comprendre, mais pour les autres, on dirait des poules ayant trouvé un couteau. « On nous explique rien, on n’est pas aidé ». C’est toujours la faute des autres, de l’organisation, du système, jamais de la sienne. Et si elles se prenaient en main un peu, les râleuses professionnelles ? Mal d’époque : les fonctionnaires du social disent à chacun ce qu’il doit faire et comment, baiser en missionnaire avec capote, manger cinq fruits et cinq légumes par jour, boire un litre et demi d’eau au moins, se laver trois fois les dents, changer sa brosse tous les mois, et blabla. Infantilisés et rendus irresponsables, les gens attendent une aide pour tout, même pour monter une tente.

Sitôt arrivés au pied du monastère, nous montons les tentes igloo deux places dans le petit bois juste au-dessus avant d’aller visiter. J’ai, comme à l’hôtel une chambre, une tente pour moi tout seul. Que je monte seul aussi, trouvant comment ça marche en examinant les pièces. Ce n’est pas le cas de quelques filles. Encore pour celles qui n’ont jamais fait de camping, je peux comprendre, mais pour les autres, on dirait des poules ayant trouvé un couteau. « On nous explique rien, on n’est pas aidé ». C’est toujours la faute des autres, de l’organisation, du système, jamais de la sienne. Et si elles se prenaient en main un peu, les râleuses professionnelles ? Mal d’époque : les fonctionnaires du social disent à chacun ce qu’il doit faire et comment, baiser en missionnaire avec capote, manger cinq fruits et cinq légumes par jour, boire un litre et demi d’eau au moins, se laver trois fois les dents, changer sa brosse tous les mois, et blabla. Infantilisés et rendus irresponsables, les gens attendent une aide pour tout, même pour monter une tente.

Sur le parking, une vieille Volga bleu pétrole de l’époque soviétique trône avec éclat.

Sur le parking, une vieille Volga bleu pétrole de l’époque soviétique trône avec éclat.

Nous entrons dans le monastère en longeant l’église saint Astvatsatsine (Sainte Mère de Dieu) du XIe, siècle à la coupole coiffée d’un toit ombrelle.

Nous entrons dans le monastère en longeant l’église saint Astvatsatsine (Sainte Mère de Dieu) du XIe, siècle à la coupole coiffée d’un toit ombrelle.

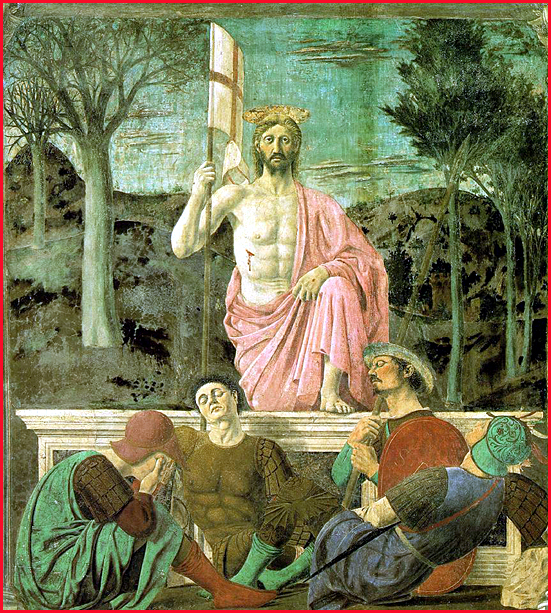

Sa porte de bois est très détaillée. Le monastère a servi d’université du Xe siècle à l’invasion de Tamerlan en 1435 ; on y enseignait la philosophie, la calligraphie, l’enluminure, la musique, la littérature, l’histoire de l’église et les sciences. Il y a eu jusqu’à 500 moines au moins, aujourd’hui il en reste deux qui vivent à demeure dans un seul des bâtiments.

Comme nous le voyons, de tout jeunes adolescents du pays viennent servir la messe, par respect. L’église des saints Pierre et Paul (Poghos Pétros), construite à la fin du règne arabe, se dresse au centre de la place, bordée de logements au-dessus des gorges à pic. La vue, depuis les balcons des cellules des moines, est impressionnante : pas moins de 700 m de vide sur la gorge de la rivière Tatev. Le monastère était une forteresse. Côté promontoire, deux tours rondes et une muraille épaisse protègent des incursions depuis le IXe siècle.

Comme nous le voyons, de tout jeunes adolescents du pays viennent servir la messe, par respect. L’église des saints Pierre et Paul (Poghos Pétros), construite à la fin du règne arabe, se dresse au centre de la place, bordée de logements au-dessus des gorges à pic. La vue, depuis les balcons des cellules des moines, est impressionnante : pas moins de 700 m de vide sur la gorge de la rivière Tatev. Le monastère était une forteresse. Côté promontoire, deux tours rondes et une muraille épaisse protègent des incursions depuis le IXe siècle.

Les cloches de Tatev attestent la maîtrise du coulage de bronze au XIVe. Elles ont sonné 700 ans. Durant le régime soviétique, les cloches ont été cachées par les paysans et l’une a été remontée depuis l’indépendance. Sur l’une figure la date de 1302, sur l’autre de 1304.

Les cloches de Tatev attestent la maîtrise du coulage de bronze au XIVe. Elles ont sonné 700 ans. Durant le régime soviétique, les cloches ont été cachées par les paysans et l’une a été remontée depuis l’indépendance. Sur l’une figure la date de 1302, sur l’autre de 1304.

Le moulin à huile est du XIIIe siècle, près de la tour ronde à l’est. Dans une pièce, une pierre servait de presse pour les graines à huile. De grands foyers étaient utilisés pour décanter la mixture. Les stalles réservées aux chevaux, près de l’entrée, sont plus lumineuses et plus confortables que l’auberge des pèlerins. Une tour oscillante en segments de basalte octogonaux montrait les tremblements de terre, à droite de l’église. Consacrée en 906 par le Catholicos, elle a été aujourd’hui fixée contre les petits malins qui voulaient voir jusqu’où elle pouvait osciller. Sur la cour intérieure s’ouvrent aussi la résidence de l’évêque, le réfectoire, la cuisine et la boulangerie, au-dessus de la gorge de Vorotan.

Le moulin à huile est du XIIIe siècle, près de la tour ronde à l’est. Dans une pièce, une pierre servait de presse pour les graines à huile. De grands foyers étaient utilisés pour décanter la mixture. Les stalles réservées aux chevaux, près de l’entrée, sont plus lumineuses et plus confortables que l’auberge des pèlerins. Une tour oscillante en segments de basalte octogonaux montrait les tremblements de terre, à droite de l’église. Consacrée en 906 par le Catholicos, elle a été aujourd’hui fixée contre les petits malins qui voulaient voir jusqu’où elle pouvait osciller. Sur la cour intérieure s’ouvrent aussi la résidence de l’évêque, le réfectoire, la cuisine et la boulangerie, au-dessus de la gorge de Vorotan.

Nous dînons « chez l’habitant », au-dessus du monastère, sous une bâche. Des mezzés de légumes grillés au four, aubergine, tomate, poivron, porc grillé patates, et du vin du pays en bouteille de Coca de deux litres. L’ambiance est assez joyeuse malgré la marche de 17 km demain qui effraie déjà le groupe presque autant que la nuit sous tente « avec les bêtes ». Une fille se lance dans l’animation intello : trouver les mots féminins se terminant par t ou le mot masculin se terminant par ette. Pas simple car ils sont rares. Le mot masculin est squelette. Les mots féminins sont nuit, mort, part, dot, durit, jet set, basket, gent et jument. Peut-être en ai-je oublié un ou deux ?

Nous dînons « chez l’habitant », au-dessus du monastère, sous une bâche. Des mezzés de légumes grillés au four, aubergine, tomate, poivron, porc grillé patates, et du vin du pays en bouteille de Coca de deux litres. L’ambiance est assez joyeuse malgré la marche de 17 km demain qui effraie déjà le groupe presque autant que la nuit sous tente « avec les bêtes ». Une fille se lance dans l’animation intello : trouver les mots féminins se terminant par t ou le mot masculin se terminant par ette. Pas simple car ils sont rares. Le mot masculin est squelette. Les mots féminins sont nuit, mort, part, dot, durit, jet set, basket, gent et jument. Peut-être en ai-je oublié un ou deux ?

La nuit sous la tente n’est pas de tout repos. Outre le décalage qui nous laisse éveillés quelques heures, l’agitation sous la tente de notre guide arménienne est hors de toute discrétion. Halètements, grognements, rires étouffés… Dans l’autre tente proche de la mienne, un cri dans la nuit : c’est l’une des filles, elle a été « agrippée par une bête » ! La bête en question n’est autre que celle qui partage sa tente et qui a glissé en raison de la pente. Rires, pleurs, ah les joies du camping pour celles qui n’en ont jamais goûté !

La nuit sous la tente n’est pas de tout repos. Outre le décalage qui nous laisse éveillés quelques heures, l’agitation sous la tente de notre guide arménienne est hors de toute discrétion. Halètements, grognements, rires étouffés… Dans l’autre tente proche de la mienne, un cri dans la nuit : c’est l’une des filles, elle a été « agrippée par une bête » ! La bête en question n’est autre que celle qui partage sa tente et qui a glissé en raison de la pente. Rires, pleurs, ah les joies du camping pour celles qui n’en ont jamais goûté !

Retrouvez toutes les notes du voyage en Arménie sur ce blog

Commentaires récents