Nous traversons aujourd’hui l’Arménie d’ouest en est, d’Erevan à Tatev. Il faut dire que le pays n’est pas très grand, 28 900 km², et que moins de 300 km séparent la frontière ouest de celle de l’est. La carte de l’Arménie dessine une femme de profil, dit-on ici, de quoi personnaliser sa patrie.

Le mont Ararat se dresse dans la brume de chaleur, grand sommet à plus de 5160 m et petit sommet appelé Artashat à 3962 m. Séparés de 12 km, ces deux monts permettent de distinguer si la photo est prise depuis l’Arménie ou depuis la Turquie. Un célèbre film d’espionnage, du temps de la guerre froide, en avait fait l’indice majeur de la trahison d’un espion. Nationalisme oblige, l’Ararat serait « le plus haut sommet du monde »… si l’on prend comme critère la montée la plus forte par rapport à la base. La vallée est vers 800 m, ce qui fait un écart de 4350 m. L’idée des records est aussi l’une des fiertés du petit-bourgeois incertain de sa position et donc nationaliste. Bien avant la légende de Noé, dont on dit qu’il aurait échoué là son arche après le Déluge.

Le mont Ararat se dresse dans la brume de chaleur, grand sommet à plus de 5160 m et petit sommet appelé Artashat à 3962 m. Séparés de 12 km, ces deux monts permettent de distinguer si la photo est prise depuis l’Arménie ou depuis la Turquie. Un célèbre film d’espionnage, du temps de la guerre froide, en avait fait l’indice majeur de la trahison d’un espion. Nationalisme oblige, l’Ararat serait « le plus haut sommet du monde »… si l’on prend comme critère la montée la plus forte par rapport à la base. La vallée est vers 800 m, ce qui fait un écart de 4350 m. L’idée des records est aussi l’une des fiertés du petit-bourgeois incertain de sa position et donc nationaliste. Bien avant la légende de Noé, dont on dit qu’il aurait échoué là son arche après le Déluge.

Les 5160 m couronnés de neiges éternelles du mont Ararat font joli sur le blason de l’Arménie. Las ! en 1920 Lénine, qui se fout des nations et a d’autres préoccupations à Moscou, laisse l’Arménie occidentale à la Turquie de Mustapha Kemal, plaçant de facto le mont Ararat en Turquie actuelle. Plaie toujours ouverte comme une Alsace-Lorraine au cœur des Arméniens. Encore plus amers après le génocide de 1915 engendré par le nationalisme panturc et avec le souvenir que l’Arménie historique a toujours été partagée entre Turcs et Persans. La position des historiens est moins caricaturale que ce qu’on nous dit ici, mais la diplomatie turque manifeste ce mépris du fort (72 millions d’habitants) pour le faible (3 millions), avec ce supplément de l’islam contre les chrétiens. J’ai évoqué, dans une autre note, la position officielle du musée d’Erevan (et très récemment la honte du politiquement correct qu’une député ignare et pleine de bonne volonté sirupeuse voudrait imposer aux Français).

Les 5160 m couronnés de neiges éternelles du mont Ararat font joli sur le blason de l’Arménie. Las ! en 1920 Lénine, qui se fout des nations et a d’autres préoccupations à Moscou, laisse l’Arménie occidentale à la Turquie de Mustapha Kemal, plaçant de facto le mont Ararat en Turquie actuelle. Plaie toujours ouverte comme une Alsace-Lorraine au cœur des Arméniens. Encore plus amers après le génocide de 1915 engendré par le nationalisme panturc et avec le souvenir que l’Arménie historique a toujours été partagée entre Turcs et Persans. La position des historiens est moins caricaturale que ce qu’on nous dit ici, mais la diplomatie turque manifeste ce mépris du fort (72 millions d’habitants) pour le faible (3 millions), avec ce supplément de l’islam contre les chrétiens. J’ai évoqué, dans une autre note, la position officielle du musée d’Erevan (et très récemment la honte du politiquement correct qu’une député ignare et pleine de bonne volonté sirupeuse voudrait imposer aux Français).

Si Lénine considérait que revendiquer des territoires était une idée petite-bourgeoise, la terre matérielle avec ses richesses agricoles est bel et bien passée en d’autres mains qu’arméniennes. Entre monde chrétien et monde musulman, OTAN et Russie, poussée turcophone vers l’est et immigration persane vers le nord, soumise à la pression russe sur ses anciennes républiques d’Azerbaïdjan et de Géorgie, le pays doit louvoyer.

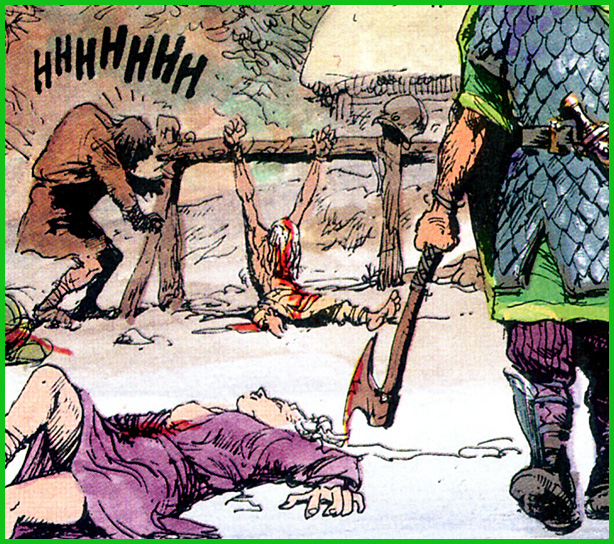

Le génocide des Arméniens de Turquie aurait fait 1.5 million de morts selon la version officielle que livre notre guide arménienne. Surtout des intellectuels, pour décapiter la culture et pour que l’ethnie ne pèse plus dans les revendications territoriales. Staline a fait de même avec les officiers polonais à Katyn. L’indifférence de la réaction internationale, plus occupée de la guerre de 14, a permis ultérieurement à Hitler d’opérer sans barguigner le génocide des Juifs. Il aurait dit à son entourage : voyez comme le génocide arménien est vite oublié, ce sera pareil pour les Juifs. Leçon : tout laisser faire est un encouragement à recommencer en pire. De là à ne pas laisser les historiens travailler, c’est toute la différence entre le totalitarisme mou gluant de bêtise du politiquement correct et la démarche scientifique qui va avec le débat démocratique !

Le génocide des Arméniens de Turquie aurait fait 1.5 million de morts selon la version officielle que livre notre guide arménienne. Surtout des intellectuels, pour décapiter la culture et pour que l’ethnie ne pèse plus dans les revendications territoriales. Staline a fait de même avec les officiers polonais à Katyn. L’indifférence de la réaction internationale, plus occupée de la guerre de 14, a permis ultérieurement à Hitler d’opérer sans barguigner le génocide des Juifs. Il aurait dit à son entourage : voyez comme le génocide arménien est vite oublié, ce sera pareil pour les Juifs. Leçon : tout laisser faire est un encouragement à recommencer en pire. De là à ne pas laisser les historiens travailler, c’est toute la différence entre le totalitarisme mou gluant de bêtise du politiquement correct et la démarche scientifique qui va avec le débat démocratique !

Quant à la langue, longtemps considérée comme sémitique, elle serait un rameau isolé des langues indo-européennes. Synthétique, elle comprend sept déclinaisons, pas de genre et l’accent tonique à la fin du mot. Nous n’apprendrons guère que bonjour, qui se dit « barév » avec un r mouillé – pas roulé mais mouillé, entre r et l. Déjà au revoir se dit « tsétésoutsioun » et merci « chuor sakaloutioun », hôtel « hyouranots »… Trop long, trop compliqué à retenir pour quelques jours et pour une langue parlée seulement ici. D’autant que l’arménien est parlé différemment entre les Arméniens d’Arménie, ceux de Turquie et ceux des États-Unis. Encore une génération ou deux et ils ne se comprendront plus ! Il y a près de 6 millions d’Arméniens dans la diaspora contre 3.3 millions en Arménie même.

Quant à la langue, longtemps considérée comme sémitique, elle serait un rameau isolé des langues indo-européennes. Synthétique, elle comprend sept déclinaisons, pas de genre et l’accent tonique à la fin du mot. Nous n’apprendrons guère que bonjour, qui se dit « barév » avec un r mouillé – pas roulé mais mouillé, entre r et l. Déjà au revoir se dit « tsétésoutsioun » et merci « chuor sakaloutioun », hôtel « hyouranots »… Trop long, trop compliqué à retenir pour quelques jours et pour une langue parlée seulement ici. D’autant que l’arménien est parlé différemment entre les Arméniens d’Arménie, ceux de Turquie et ceux des États-Unis. Encore une génération ou deux et ils ne se comprendront plus ! Il y a près de 6 millions d’Arméniens dans la diaspora contre 3.3 millions en Arménie même.

Le drapeau arménien est à trois bandes horizontales rouge, bleu et j’aune d’or du haut en bas. Il a été inventé en 1918 lors de la première république, puis repris en 1991 à l’indépendance. Rouge signifierait le sang, bleu le ciel et j’aune d’or le travail. La Turquie a contesté ces armoiries puisqu’y figure le mont Ararat. Mais c’était aux temps soviétiques et le puissant commissaire aux affaires étrangères Tchitcherine a répliqué que la Turquie arbore bien un croissant de lune sur son drapeau : est-ce que la lune lui appartiendrait, par hasard ? Depuis, silence total sur le sujet côté turc.

Le drapeau arménien est à trois bandes horizontales rouge, bleu et j’aune d’or du haut en bas. Il a été inventé en 1918 lors de la première république, puis repris en 1991 à l’indépendance. Rouge signifierait le sang, bleu le ciel et j’aune d’or le travail. La Turquie a contesté ces armoiries puisqu’y figure le mont Ararat. Mais c’était aux temps soviétiques et le puissant commissaire aux affaires étrangères Tchitcherine a répliqué que la Turquie arbore bien un croissant de lune sur son drapeau : est-ce que la lune lui appartiendrait, par hasard ? Depuis, silence total sur le sujet côté turc.

La frontière avec la Turquie est fermée de par la volonté turque. Le pays met deux conditions à la réouverture : 1/ oublier le génocide et cesser la propagande sur le mot, 2/ abandonner le Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan, à qui Lénine l’avait donné. Mais l’Arménie n’est pas d’accord. Le Haut-Karabagh est peuplé à 80% d’Arménien et constitue une région historiquement chrétienne, bien loin de l’islam ouzbek.

La frontière avec la Turquie est fermée de par la volonté turque. Le pays met deux conditions à la réouverture : 1/ oublier le génocide et cesser la propagande sur le mot, 2/ abandonner le Haut-Karabagh à l’Azerbaïdjan, à qui Lénine l’avait donné. Mais l’Arménie n’est pas d’accord. Le Haut-Karabagh est peuplé à 80% d’Arménien et constitue une région historiquement chrétienne, bien loin de l’islam ouzbek.

La population du Haut-Karabagh a revendiqué – déjà sous Brejnev – le rattachement à la république soviétique d’Arménie, la situation ne date donc pas d’hier. Dès 1988 des incidents éclatent au Karabagh. A la fin de l’URSS, en 1991, la guerre est ouverte avec l’Azerbaïdjan. Mais les Arméniens résistent dans leurs montagnes, aidés par la république d’Arménie et par la diaspora, notamment les Arméniens du Liban rompus à la guerre de villages. Les combattants, qui n’avaient aucun char, réussissent à en piquer 90 aux Ouzbek ! En 1994, devant l’échec de la reprise en mains, un cessez le feu est proclamé et nait la République autonome du Karabagh. Elle n’est reconnue par aucun État sauf par l’Arménie. Ses habitants ont tous un passeport arménien, seul sésame permettant de voyager à l’étranger.

Le groupe de Minsk (États-Unis, Russie et France) cherche une négociation globale, mais le problème n’est pas simple : l’Azerbaïdjan a une partie de territoire à l’ouest de l’Arménie. L’idée serait que celle-ci cède une bande de terrain au sud pour assurer la continuité territoriale de l’Azerbaïdjan, en contrepartie du Haut-Karabagh. Sauf que les Arméniens tiennent à conserver leur frontière avec l’Iran, très utile en cas de blocus des pays turcophones (Turquie, Azerbaïdjan) et de blocage de la Géorgie ! Pour l’instant, l’armée russe surveille les frontières, conjointement avec l’armée arménienne. La géopolitique commande : le grand frère chrétien (ex-communiste) protège des visées de l’islam, qu’il soit sunnite (Turquie, Azerbaïdjan) ou chiite (Iran).

Il existe un traité d’assistance et des bases russes en Arménie. La frontière passant sous le mont Ararat montre deux drapeau flottant sur les miradors : l’arménien et le russe. Les Turcs peuvent cependant entrer en Arménie via la Géorgie et les Arméniens entrer en Turquie par le même chemin.

La république d’Arménie est un régime présidentiel sur le modèle français, avec une seule Assemblée. Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel, il ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs (mais peut revenir ensuite, à la Poutine, s’il est assez jeune). Pour être président, il faut avoir 35 ans, être de nationalité arménienne et avoir résidé les dix dernières années dans le pays. Cela pour éviter une OPA par un quelconque groupe issu de la diaspora.

La république d’Arménie est un régime présidentiel sur le modèle français, avec une seule Assemblée. Le président est élu pour 5 ans au suffrage universel, il ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs (mais peut revenir ensuite, à la Poutine, s’il est assez jeune). Pour être président, il faut avoir 35 ans, être de nationalité arménienne et avoir résidé les dix dernières années dans le pays. Cela pour éviter une OPA par un quelconque groupe issu de la diaspora.

La question de la nationalité n’est pas simple, nous explique notre guide arménienne. Ce n’est pas comme en France où il suffit d’en exprimer la volonté pour devenir français. Pas non plus comme en Israël où il faut une mère juive pour l’être de droit. C’est un régime entre les deux, soucieux de liens de tradition ou de famille, mais ouvert à ceux qui aimeraient vraiment. La double nationalité est permise mais il y a contrôle : « l’identité nationale » n’est pas un prétexte conservateur mais un élément vital de l’État. N’importe quelle minorité sans aucun lien avec l’Arménie historique pourrait, en raison de la faible population, faire basculer le pays dans l’orbite d’un autre État voisin. Si quatre millions de Russes demandaient à devenir Arméniens, la république serait absorbée dans la Russie ; même chose si les Turcs avaient envie d’éradiquer par la colonisation la question arménienne ; ou encore si les Azéris désiraient ne plus poser le problème du Haut-Karabagh. Et si d’aventure une fraction infime de la population chinoise décidait de coloniser les terres fertiles d’Arménie, que deviendraient « les Arméniens » ?

Notre guide arménienne nous fait mieux comprendre la question de l’identité nationale, mal posée par Sarkozy et rejetée par préjugé pavlovien à gauche. Cela mérite un vrai débat et pas ce déni intello-parisien sous prétexte de multiculturalisme universaliste, extrémité dont personne ne veut d’ailleurs dans le reste du monde. Des minorités existent en Arménie. Si les Juifs sont partis à 90% en Israël, subsistent des Kurdes yézides ou zoroastriens qui sont des Iraniens d’origine sur place depuis toujours, des Russes Vieux-croyants ou molokans enfuis depuis Pierre le Grand, les Assyro-Chaldéens chrétiens qui parlent l’araméen, enfin les Grecs pontiques (à peine un millier).

La doxa du groupe, exprimée volontiers par les femmes, trouve très bien notre guide arménienne, sa façon d’expliquer, son organisation qui renvoie les questions au jour où le thème sera traité, sa diplomatie qui expose des arguments sans imposer ses vues. Le guide a saisi l’esprit français, volontiers anarchiste mais soucieux qu’on le recadre de façon un peu caporaliste avec des consignes claires et précises. C’est ainsi qu’on se fait respecter d’un groupe de Français !

Retrouvez toutes les notes du voyage en Arménie sur ce blog

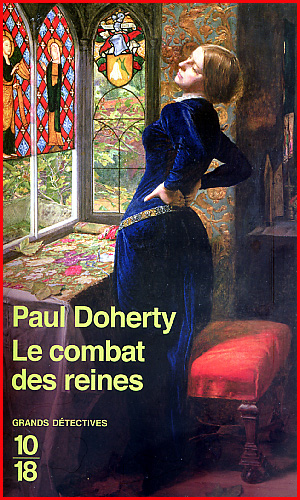

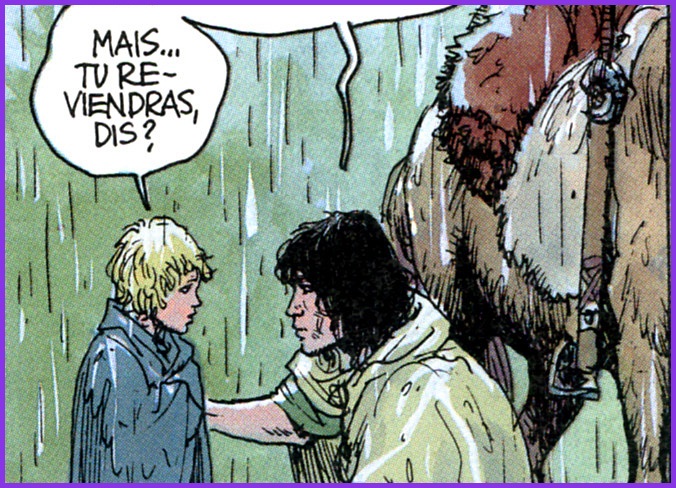

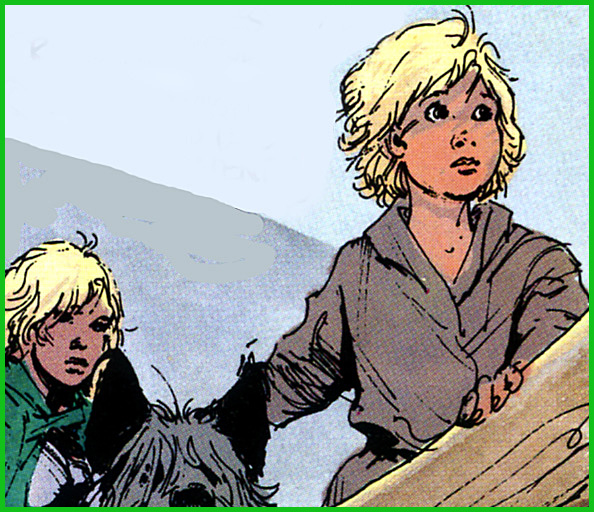

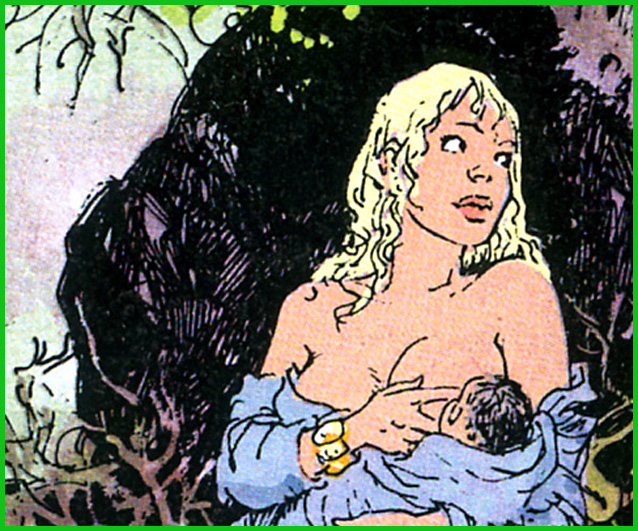

Nous sommes sous le règne du roi anglais Édouard II, encore possesseur de la Gascogne et de ses vins que lorgne le roi de France Philippe le Bel. Les Templiers viennent d’être occis, sous les prétextes fallacieux propres à tous les politiciens lorsqu’ils veulent se débarrasser de leurs adversaires et faire main basse sur leurs richesses. Seule l’Angleterre n’a pas chassé les Templiers et la papauté de Rome, jamais en reste de servilité à l’égard des puissants, menace. Les barons anglais grondent contre le favori du roi, le trop beau Gaveston sorti de la roture. L’époque est donc propice aux complots et cabales, ce qui fait le pouvoir des obscurs – donc des femmes.

Nous sommes sous le règne du roi anglais Édouard II, encore possesseur de la Gascogne et de ses vins que lorgne le roi de France Philippe le Bel. Les Templiers viennent d’être occis, sous les prétextes fallacieux propres à tous les politiciens lorsqu’ils veulent se débarrasser de leurs adversaires et faire main basse sur leurs richesses. Seule l’Angleterre n’a pas chassé les Templiers et la papauté de Rome, jamais en reste de servilité à l’égard des puissants, menace. Les barons anglais grondent contre le favori du roi, le trop beau Gaveston sorti de la roture. L’époque est donc propice aux complots et cabales, ce qui fait le pouvoir des obscurs – donc des femmes. Paul Doherty donne ainsi le tome 2 de la série « Mathilde de Westminster », née de Clairebon, proche de Brétigny en Essonne, qu’il a commencée avec ‘Le calice des esprits’ (chroniqué samedi dernier). Qui aime l’histoire se délectera des intrigues dignes des ‘Trois mousquetaires’. Qui aime le moyen âge se réjouira des détails pittoresques apportés aux menus des banquets, aux vêtements du petit peuple, aux mœurs des ecclésiastiques, à la crédulité sur les reliques, au règlement des marchés et aux enseignes des tavernes.

Paul Doherty donne ainsi le tome 2 de la série « Mathilde de Westminster », née de Clairebon, proche de Brétigny en Essonne, qu’il a commencée avec ‘Le calice des esprits’ (chroniqué samedi dernier). Qui aime l’histoire se délectera des intrigues dignes des ‘Trois mousquetaires’. Qui aime le moyen âge se réjouira des détails pittoresques apportés aux menus des banquets, aux vêtements du petit peuple, aux mœurs des ecclésiastiques, à la crédulité sur les reliques, au règlement des marchés et aux enseignes des tavernes.

Commentaires récents