Comédie noire que cette brochette d’acteurs connus en une décennie de bascule du monde, pour jouer une scène surréaliste dans une banlieue vide. Tout commence par la gare du RER de La Défense, absolument déserte en soirée. Tout se poursuit dans une tour ne comprenant que deux locataires, et dans les rues désertes des villes-dortoirs autour de Paris, où des villas d’un certain âge n’ont plus aucune vie. Comment, dans ce désert moderne, ne pas songer à la mort ?

La civilisation moderne, en ces années post-68, est vue par les artistes comme annihilant l’âme, remplaçant les chants d’oiseaux par le bruit des moteurs et les arbres par le béton. Le malaise dans la civilisation vient de la perte des racines naturelles et incite au meurtre. Si possible gratuit, à la Gide : comme ça, pour rien. Les nihilistes des banlieues racailles tuent depuis pour un regard, un frôlement, une présence. Autrement dit : rien. Alphonse Tram (Gérard Depardieu), au nom de véhicule, incarne le sans-attaches, chômeur, à la colle sans désir, amoureux de rien ni de personne, et toujours un couteau dans la poche.

Il rencontre sur le quai vide du RER un comptable triste (Michel Serrault) qui ne veut pas soutenir la conversation. Il sort son couteau à cran d’arrêt, le lui montre, l’agite, le lui donne. L’autre, effrayé, n’en veut pas. Il le laisse sur un siège en plastique « design », très inconfortable, typique de cette modernité branchée. Le couteau disparaît tout seul… avant de se retrouver planté dans le bide dudit comptable, dans un couloir du métro. Ce n’est pas Tram qui l’a planté, encore qu’il ne le sache pas. Son inconscient a-t-il parlé ? A-t-il agi dans son dos ? Je est-il un autre ? La solitude et la peur rendent-ils déshumanisé ? Il fait sans cesse ce rêve récurrent d’être poursuivi par la police, se réveillant au moment où on s’apprête à l’arrêter.

Dans la tour, où il habite le seul appartement loué avec sa femme qu’il ne baise plus (Liliane Rovère), il n’a pas envie de chercher du boulot – puisqu’il n’en trouve pas – ni de faire l’amour, même si elle lui propose « d’enlever sa chemise de nuit ». Il lui raconte la fin du comptable, le danger de se promener seul le soir, il la met en garde. Elle minimise et, de fait, est étranglée le soir suivant. Entendant des pas, il découvre un second locataire qui vient d’emménager : c’est l’inspecteur de police Morvandiau (Bernard Blier, père de Bertrand le réalisateur), veuf, à deux ans de la retraite, habitué à l’autorité et à la routine des crimes. Lui-même avoue devant tout le monde qu’il a tué sa femme, pas morte en s’électrocutant dans sa baignoire, mais baignée après l’avoir électrocutée avec son instrument de musique, car les gammes, il en avait marre, mais marre ! Survient l’étrangleur (Jean Carmet), qui avoue avoir tué la femme de Tram sur une pulsion, comme ça, faute de conversation. Cela n’étonne en rien les deux compères, l’éventreur et l’électrocuteur qui trinquent déjà au pinard, et invitent l’étrangleur à se joindre à eux. Chacun prend pour norme l’inversion des normes. Ils ne sont pas amoraux, hommes supérieurs à la Nietzsche, mais immoraux, esclaves qui renversent les chaînes. Rien d’innocent, mais la poursuite systématique du dérèglement de tout lien social et du renversement des valeurs.

Tout se poursuit en cascade, un inconnu sonne chez Tram pour lui dire qu’il l’a vu planter le comptable ; il lui demande, pour se taire, de tuer un gêneur avec son couteau. Il lui donne l’adresse, le parking souterrain, l’heure de retour tapante. Tram, accompagné de l’inspecteur qui veut superviser le bon déroulement, et de l’autre qui a peur de rester tout seul, s’exécute. Il se révèle que le gêneur n’est autre que le commanditaire. Tram l’éventre, comme prévu au contrat. L’inspecteur reprend l’initiative, sonne à l’appartement pour apprendre la mort de son mari à sa veuve – qui est au courant et se dit « prête ». A quoi ? A les suivre et à baiser avec tous ceux qui le veulent bien. Mais oui, une femme a explicitement demandé à Depardieu de la violer, devant les caméras. Et il a résisté. Là encore, tout est inversé : le mari jaloux s’anti-venge en se faisant tuer, sa femme en deuil n’est en rien éplorée, Tram le tueur est sommé de lui faire l’amour. Comme il n’en a pas envie, elle tombe en fièvre et égrène les prénoms de tous ses amants récents. Un médecin SOS est appelé (Bernard Crombey) et arrive en R5 blanche à gyrophare. Il voit très vite ce qu’il en est : un manque sexuel évident. Pour la soigner, il la baise – pas besoin de consentement, c’est un acte médical. Les autres, qui le voient faire par une fenêtre, le font éventrer par Tram et son couteau. Quant à l’étrangleur, il ne peut s’empêcher, un peu plus tard, de mettre ses mains autour du cou de la nymphomane pour l’apaiser définitivement.

Il faut se débarrasser du corps, et l’inspecteur n’est pas en peine de trouver comment et où : en R5 SOS médecin, et dans un terrain vague. Mais un appel radio lui fait répondre comme par réflexe, un docteur est réclamé dans une villa bourgeoise d’urgence. Ils se détournent pour y faire un saut, bien qu’aucun ne soit médecin. L’étrangleur se désiste et l’inspecteur est mené à l’étage, tandis qu’un orchestre de chambre joue au rez-de-chaussée. Morvandiau déteste la musique. Où est le malade ? Mais c’est lui le malade, et on l’incite à se coucher sur le lit tandis que l’orchestre va exprès jouer et lui faire avoir une crise cardiaque. Meurtrier meurtri, flic piégé, épouse vengée sans justice – encore une inversion des normes. Sauf que le Morvandiau pas mort et qu’il s’en sort en tuant les musiciens de son pétard de flic. Deux rombières, apeurées, sautent dans la R5 de fonction et s’enfuient ; avec le cadavre dans le coffre, elles seront considérées par la police comme ses assassins – ainsi va la justice.

Pendant ce temps, l’étrangleur a zigouillé la veuve et tenté sa chance dans des maisons isolées, muni d’un impressionnant trousseau de clés. Les gens ne font jamais correctement ce qu’il faut pour dormir tranquille. Reconnu, menacé, dénoncé, il doit se mettre au vert, et les autres suivent, l’inspecteur pour surmenage et Tram par désœuvrement. Mais le vert déprime Morvandiau ; il a froid, les oiseaux l’agacent, il n’a rien à faire. Un bruit et la paranoïa monte : on les cherche, la voiture ne veut plus démarrer, c’est un sabotage ; ils partent à pied, l’air de rien. Ils rencontrent un tueur à gage (Jean Benguigui) qui cherche Alphonse Tram pour exécuter un contrat. L’inspecteur désigne l’étrangleur, qui est aussitôt fumé. Autre crime gratuit. L’inspecteur fait aussitôt état de son titre de policier pour l’arrêter, mais le premier village est loin. Une impassible jeune fille (Carole Bouquet) vient à passer dans une Citroën 15, la voiture favorite des Collabos (en 1979, ce n’est pas un hasard, après le film Le Chagrin et la pitié en 1971 et le feuilleton TV Holocauste en 1978). A cette époque (bénie ? – humour noir) l’inversion des valeurs était la norme, les chômeurs se retrouvaient tueurs et les flics tortionnaires, le monde était sens dessus-dessous.

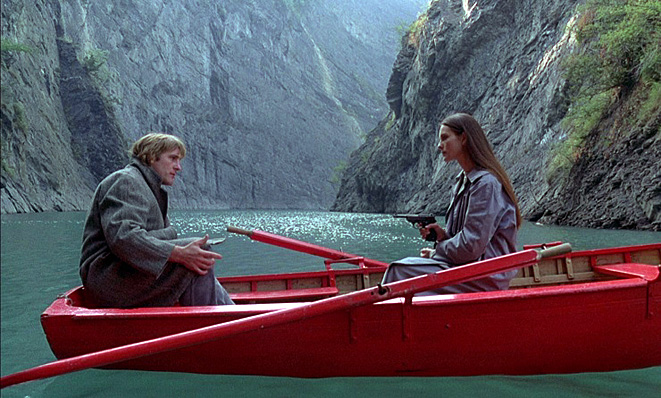

La fille leur fait le coup de la panne (autre inversion des normes) et ils se retrouvent à l’arrêt sur un viaduc. Le tueur à gage en profite pour sauter dans l’eau. L’inspecteur et l’éventreur vident leurs chargeurs sur sa silhouette nageant vigoureusement, mais rien n’y fait. La fille leur dit qu’une station de barques à louer est un peu en aval ; ils s’y rendent et poursuivent sur l’eau le nageur. Tram fait une fois de plus usage de son couteau, au lancer cette fois. Le tueur coule. L’inspecteur rame, mais mal ; il demande à passer la main, et avoue bêtement qu’il ne sait pas nager. Qu’à cela ne tienne, Tram le jette à l’eau, où il se noie lui aussi. Tram est seul, une nouvelle fois, avec une nouvelle fille, sa troisième depuis le début de l’histoire. Va-t-il refaire sa vie avec elle ? La tuer elle aussi ? Mais il n’a plus son couteau, substitut de sexe pour ce grand mâle inactivé par la société.

Inversion, c’est la fille qui le tue. L’histoire boucle la boucle, elle est la fille du comptable du RER. La société se venge toute seule en éliminant ses parasites. On serait presque dans le monde de Trump et Musk, celui des libertariens pour qui le meurtre est un droit de chacun pour sa propre défense. En 1979, c’est la crise, le deuxième choc pétrolier, la récession et le chômage de masse, la perte des industries, la chute mentale après l’euphorie dopée de mai 68, l’invasion de l’Afghanistan par les Russes soviétiques. L’heure est au pessimisme – comme aujourd’hui. Un buffet froid, c’est chacun pour soi à composer son assiette ; aucune convivialité dans la préparation ; des mets standards qui remplissent sans nourrir ; une conversation décousue là où les gens se mettent, au hasard. Tout ce que la société de consommation de masse propose, dans un décor de tours et de RER sans aucune âme. Les humains en deviennent des zombies, comme cette nuée de flics qui obéissent sans penser aux éructation d’un inspecteur qui avoue avoir tué sa propre femme, ou ces bourgeois décatis qui font semblant d’écouter l’orchestre tout en zieutant qui entre par la porte de la villa. La logique dans l’inhumain : n’était-ce pas la définition du fascisme ?

Absurde réalité d’hier, aujourd’hui contemporaine.

César 1980 du meilleur scénario

DVD Buffet froid, Bertrand Blier, 1979, avec Gérard Depardieu, Bernard Blier, Jean Carmet, Carole Bouquet, Geneviève Page, StudioCanal 2023, 1h29, version restaurée €8,54, Blu-ray €14,24

(mon commentaire est libre, seuls les liens sont sponsorisés par amazon.fr)

Raisonner ou résonner ?

Hier la culture était comme la confiture de grand-mère, un assaisonnement maison de la tartine, une délicatesse de la personnalité. Aujourd’hui ? La culture est comme la confiture industrielle, la préférence pour le « light » et le « bio », l’irraison est élevée au rang des beaux arts.

C’est un professeur de philosophie qui le dit : « Une chose est de constater la présence d’erreurs de jugement, d’incompréhensions, de lacunes dans les connaissances. Ce qu’on observe aujourd’hui est d’une autre nature : il s’agit de l’incapacité des élèves à saisir le sens même du travail qui leur est demandé. (…) Il est devenu impossible de se référer à l’art de construire une problématique et une argumentation pour différencier les copies. » (Eric Deschavanne dans ‘Le Débat’ mai-août 2007). Bien que déjà mûrs – plus qu’avant – à 17 ou 18 ans, bien que possédant une ‘culture’ qui, si elle n’est pas celle des humanités passées, n’en est pas moins réelle, les jeunes gens paraissent dans leur majorité incapables d’exercer leur intelligence avec méthode.

Ils ne raisonnent pas, ils résonnent.

Ne comprenant pas le sujet, ils le réduisent au connu des lieux communs véhiculés par la culture de masse (le net, Facebook, la télé) ; ne connaissant que peu de choses et ne s’intéressant à ‘rien’ d’adulte (surtout ne pas être responsable trop tôt, ne pas s’installer, rester dans le cocon infantile), ils régurgitent le peu de savoir qu’ils ont acquis sans ordre, sans rapport avec le sujet.

Ils n’agissent pas, il réagissent.

Ils ne font pas l’effort d’apprendre, ils « posent des questions ». Leur cerveau frontal, peu sollicité par les images, la musique et les « ambiances » propres à la culture jeune, ne parvient pas à embrayer, laissant la place aux sentiments et aux « émotions ». Ils ont de grandes difficultés avec l’abstraction, l’imagination et la mémorisation, car ce ne sont pas les images animées ni les jeux de rôle, ni le rythme basique et le vocabulaire du rap qui encouragent tout cela… Tout organe non sollicité s’atrophie. On n’argumente pas, on « s’exprime ». On n’écoute pas ce que l’autre peut dire, on est « d’accord » ou « pas d’accord », en bloc et sans pourquoi.

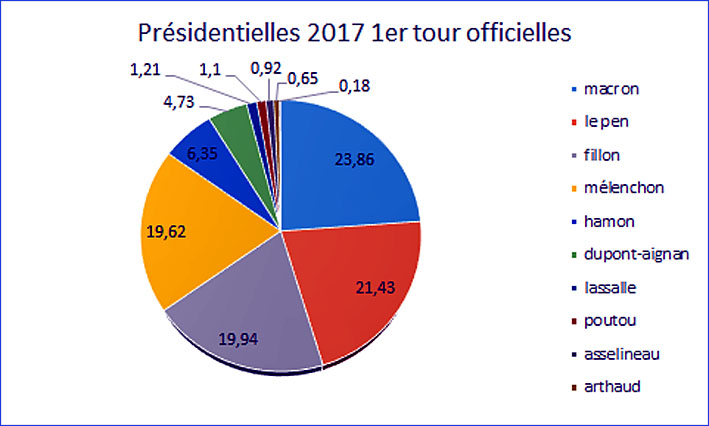

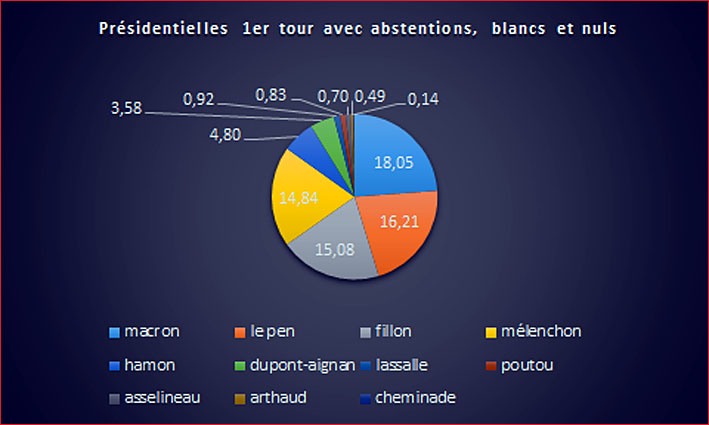

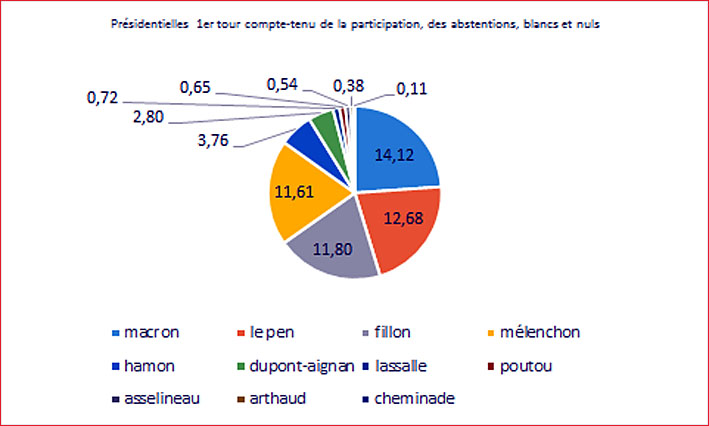

Comment s’étonner que l’exercice démocratique d’une élection se réduise, pour le choix d’un candidat, à « pouvoir le sentir » ? Comment s’étonner que l’exercice pédagogique de la dissertation soit abandonné comme « trop dur », au profit de la paraphrase du « commentaire » ? Comment s’étonner que le bac devienne, pour notre époque, ce que fut le certificat d’études jadis, la sanction d’un niveau moyen d’une génération et absolument pas le premier grade des études supérieures ?

Et c’est là que l’on mesure que ce peut avoir d’hypocrite la moraline dégoulinante de bons sentiments des soi-disant progressistes français. Cette expression de Frédéric Nietzsche dans ‘Ecce Homo’ signifie la mièvrerie bien-pensante, l’optimisme béat des croyants en la bonté foncière, les « bons sentiments » qui pavent l’enfer depuis toujours.

Le collège unique pour tous ! La culture générale obligatoire jusqu’à 16 ans ! 80% d’une classe d’âge au bac ! Qu’est-ce que cela signifie réellement, sinon « l’effet de moyenne », cet autre nom de la médiocrité ? Car que croyez-vous qu’il se passe quand la notation des épreuves est réduite à se mettre au niveau des élèves ? Quand l’éducation ne consiste plus qu’à faire de l’animation dans les classes, pour avoir la paix ?

Eh bien, c’est tout simple : la véritable éducation à la vie adulte s’effectue ailleurs. Et c’est là où la « reproduction », chère à Bourdieu et Passeron, revient – et plus qu’avant.

Quels sont les parents qui limitent le Smartphone, la télé, les jeux vidéo et le tropisme facile de la culture de masse ? Pas ceux des banlieues ni les ménages moyens… mais ceux qui ont la capacité à voir plus loin, à financer des cours privés et à inscrire leurs enfants dans des quartiers où puisse jouer le mimétisme social du bon exemple. Mais oui, on tient encore des raisonnements logiques dans les khâgnes et les prépas ; on apprend encore dans les ‘grandes’ écoles, surtout à simuler des situations ; on ingurgite des connaissances lorsqu’il y a concours. Le « crétinisme égalitariste » de l’UNEF, que dénonçait Oliver Duhamel sur France Culture, laisse jouer à plein tous les atouts qui ne sont pas du système : les parents, leurs moyens financiers, leur quartier, leurs relations.

Le fossé se creuse donc entre une élite qui sait manier son intelligence, parce qu’elle a appris à le faire, et une masse de plus en plus amorphe, acculturée et manipulée – laissée par l’école à ses manques. Cette superficialité voulue à tous les niveaux scolaires de la maternelle à l’Université conduit à réduire l’effet ascenseur social qui régnait à l’école d’après-guerre.

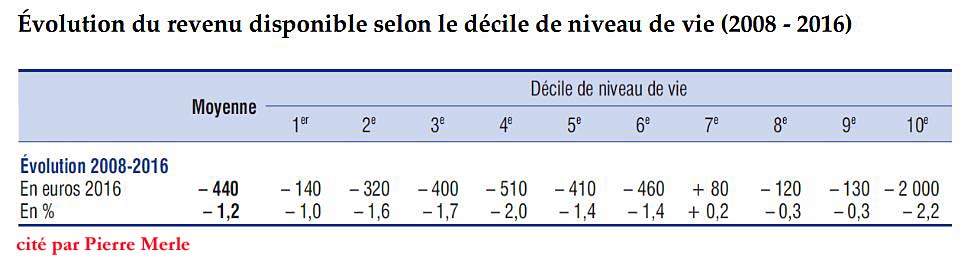

Faut-il en incriminer « le capitalisme » ? Allons donc ! Quel bouc émissaire facile pour évacuer l’indigence de la pensée « démocratique » ! Ne trouvez-vous pas étrange que, malgré deux septennats de présidence de gauche, un quinquennat de gouvernement Jospin et un quasi quinquennat de présidence Hollande, malgré la vulgate anti-bourgeoise des intellectuels depuis 1968 – l’égalité des chances n’ait EN RIEN progressé depuis une génération ? Au contraire même.

L’élite d’il y a 1000 ans se maintenait par la force : l’épée, se tenir à cheval, la parentèle. L’élite du 21ème siècle se maintient par l’intelligence : savoir s’adapter, anticiper, trouver des exemples dans le passé et les interpréter pour aujourd’hui, la formation du caractère – et toujours la parentèle (étendue au réseau social).

Ne pas offrir d’exercer l’intelligence est une faute politique et une hypocrisie sociale. Elle réduit l’humain à résonner en chœur, pas à raisonner en adulte citoyen. Certains diront que c’est voulu ; je pense pour ma part qu’il s’agit de lâcheté politique.