Voici un roman d’adultère, très français, très classique. Ce pourquoi on en a peu parlé sans doute, « l’air du temps » ne supportant plus ni le bien écrit, ni l’enfermement traditionnel, ni les mœurs dites d’un « autre âge ». Ce roman d’Alice Ferney ouvre cependant sur les relations éternelles du couple et, plus largement, sur les rapports entre hommes et femmes. Il le fait bien plus que les romans français qui paraissent couramment.

Rien de bien nouveau, dira la vulgate : la biologie étant ce qu’elle est, les hommes ont été sélectionnés pour devenir prédateurs et combattants, les femmes pour la stabilité et pour l’ambiance. Rares peuvent être alors les rencontres véritables entre les deux. On le dit volontiers, la passion sexuelle du début lyrise l’esprit, l’illusionne mais, une fois le physique apaisé, la passion ne tarde guère à dégénérer en habitudes et agacements. L’atterrissage du cannabis et les lendemains de cuite ont ce même goût amer, cette même désorientation des sens. Seuls des enfants du couple, s’il y en a, « les enfants qui rient » écrit bellement l’auteur, peuvent retenir ces nœuds de l’épousaille qui glissent et se défont. Sauf lorsque ladite épouse emporte ses enfants avec elle lors du divorce car la société reste, dans sa tête obtuse, à l’ère Victoria et au code Napoléon, elle lui laisse tous ces droits-là : les hommes, n’est-ce pas, ces « prédateurs et combattants », ne sauraient s’encombrer de mioches !

Alors, cet « adultère » ? N’est-il pas, contre la vulgate, une autre façon de voir le couple ? Est-ce un opprobre ou le jeu nécessaire d’une séduction renouvelée ? Un « jeu » comme un bois qui joue, un « je » qui prend sa place par rapport à l’autre, des deux côtés, ou un gamin qui rêve et qui s’essaie, dans un autre univers ? Le jeu est plaisir inventé, meilleur s’il transgresse les conventions sociales inadaptées ; il est ainsi une épice qui permet aux relations de rester personnelles, « entre nous ». Peut-on, lorsqu’on est femme, aimer deux hommes à la fois ? Ou bien, lorsqu’on est homme, aimer deux femmes en même temps ? Aimer, pas baiser – comme l’époque tend trop souvent à confondre à cause du film popu et des vidéos pornos qui transforment les sentiments en mécanique sentimentale ou corporelle.

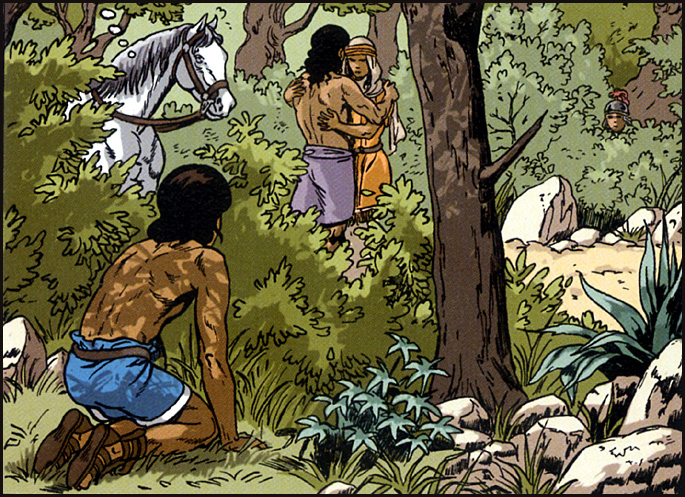

La conversation amoureuse est alors celle de deux êtres que la société sépare, cette société qui tend à transformer en destin chaque fourche de la route. Durant la conversation amoureuse, chacun peut rester soi, fidèle à son histoire, tout en vivant l’aventure. L’amour féminin cristallise tandis que l’amour masculin s’amenuise. La conversation, cet art si français du respect mutuel, devient cet entretien familier où les liens physiques et l’échange affectif comptent autant que le plaisir intellectuel – ce qui compense. Le secret des rencontres relie hommes et femmes dans un même goût d’indépendance. Il permet non le « dialogue », affrontement cérébral de deux argumentations, mais cet échange de signes et de reconnaissance mutuelle de deux personnes différentes qui se trouvent bien ensemble. Sans rien retirer aux autres, ni aux partenaires « officiels » – ni aux enfants, ni aux amis de longue date. Même si, la libido ne s’éteignant qu’avec la vie même, il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux. Le charme de l’autre tient à l’inconnu que l’on découvre peu à peu, à la passion qui couve à l’âge mûr plutôt que de brûler, ses braises restant bien plus durables et bien moins intolérantes qu’en l’âge de flammes adolescent.

Conversation amoureuse serait un roman banal au fond, s’il n’apparaissait aussi décalé dans notre époque macho-féministe. Il dit une histoire intimiste comme les années 1970 se sont préoccupées d’en inventer dans les films, chez Truffaut et Godard notamment. Ces années post-68 ont su découvrir cet équilibre rare entre l’égotisme et le fusionnel, entre « moi je » et « je t’aime toi » (tout comme entre « moi citoyen » et « faire ensemble » d’ailleurs). Le misérabilisme social, l’arrivisme économique et l’égalitarisme forcené entre sexes qui tend, par mimétisme, à rejeter tout ce qui est civilisation au nom d’une vérité « primaire », ont balayé de nos jours toute distance, semble-t-il, entre le désir et sa réalisation. On agresse, on viole, on invite ses copains à la « tournante ». Plus de tact, plus de préliminaires, plus d’attention à l’autre. La quémande du « respect » est le cache-sexe de la force à l’état brut, du « je veux tout et tout de suite et je prends », caricature de matou râleur qui hante les jardins la nuit.

Pour un mufti d’Australie, la femme n’est que « de la viande »qu’il faut « couvrir en plein air » afin d’éviter que « les chats » ne s’en repaissent aussitôt. Les matous, n’est-ce pas, « prédateurs et combattants », tiennent tous leurs droits de Dieu même, dit-on ? Et pourtant, Mahomet le Prophète avait une chatte auprès de lui, pas un matou. L’œil indulgent des mâles machos méditerranéens arabes se moquent bien, au fond, de la religion ; ils lui préfèrent leurs coutumes et superstitions bédouines. Ce qu’ils repèrent, ils le prennent, et c’est « normal » dans la société de ce mufti-là.

Il faut se garder que l’empathie pour les exclus des banlieues ne tombe dans le travers de valoriser ces mœurs d’un autre âge. Beaucoup de revendications des ghettos, d’ailleurs, vont dans le sens d’être enfin « comme les autres » et non pas d’imposer sa communauté. Sauf pour les trafics mafieux qui fleurissent. Contrairement à ce que brament en chœur les vierges effarouchées du socialisme d’hier, c’est justement parce que la police devient efficace à démanteler ces trafics que la manipulation des jeunes fait exsuder la violence. Ce qu’affirment haut et fort les professionnels, avant toute démagogie politique.

Mais ce ne serait pas la première fois, n’est-ce pas, que certains bourgeois bohèmes et progressistes – évidemment « de gauche » – seraient séduits par la force primaire des « bons sauvages ». Ils vont au peuple comme la vache au taureau.

C’est le grand mérite, dans cette démagogie ambiante, de lire et de relire Conversation amoureuse d’Alice Ferney, cette sonate d’automne dans le grand badaboum médiatique. Le roman montre des hommes, des femmes, différents et complémentaires, et tout le jeu de leurs relations humaines. Et c’est passionnant parce que pointe élevée de la civilisation – vraiment très loin des mœurs de Lynch, en cours dans les banlieues et dans les cerveaux primaires des moral-socialistes.

Alice Ferney La conversation amoureuse, 2000, J’ai lu 2004, 317 pages, €6.56

Commentaires récents